Полная версия

Основы экологии и энергосбережения

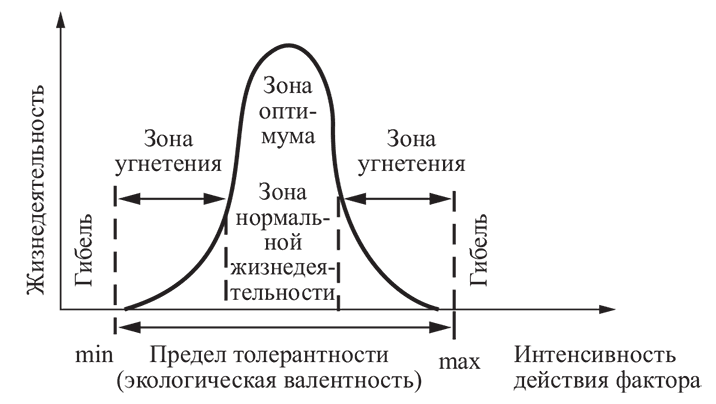

Рис. 2.1. Действие экологического фактора в зависимости от его интенсивности

Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организм (зона угнетения пессимума, или стресса). Максимально (max) и минимально (min) переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью, или пределом толерантности живых существ к конкретному фактору среды. Представители разных видов существенно отличаются друг от друга как по положению оптимума, так и по экологической валентности.

При абиотических факторах среды к названию фактора среды добавляют приставку «эври». Например, эврибионты:

• эвритермные виды – выдерживающие значительные колебания температуры;

• эврибатные – выдерживающие широкий диапазон давления;

• эвригалинные – выдерживающие разную степень засоления среды.

Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая экологическая валентность, характеризуется приставкой «стено», например:

• стенотермные виды – выносящие незначительные колебания температуры;

• стенобатные – выдерживающие только узкий диапазон давления;

• стеногалинные – выдерживающие узкую степень засоления среды.

2.3.6. Лимитирующие факторы. Закон минимума Либиха и закон толерантности Шелфорда

Под лимитирующими факторами понимается любой из действующих в природе экологических факторов: свет, вода, тепло, ветер, содержание химических элементов в почве и др. Лимитирующий (от лат. limitis – межа, граница), ограничивающий фактор – любой фактор, который ограничивает процесс развития или существования организма, вида или сообщества. В различных участках биосферы развитие жизни лимитируется разными веществами.

Немецкий ученый-агрохимик Ю. Либих в 1840 г. в своем труде «Химия в приложении к земледелию и физиологии» описал процессы питания растений и влияние разнообразных факторов и элементов питания на их рост. Он установил, что урожай культур ограничивается не теми элементами питания, которые требуются в больших количествах (например, водой, углекислым газом), а теми, которые необходимы в минимальных количествах, но которых в почве очень мало (например, бором или цинком). Ю. Либих писал: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени».

В 1855 г. Ю. Либих обобщил результаты своих исследований и сделал вывод: «Отсутствие или недостаток одного из необходимых элементов при наличии в почве всех прочих делает последнюю бесплодной для всех растений, для жизни которых этот элемент необходим (закон минимума Либиха). В настоящее время данный закон минимума звучит так: «Выносливость организмов определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей». Отсюда следует вывод, что дальнейшее снижение действия необходимого фактора ведет к гибели организма.

Практически закон минимума Либиха можно пояснить на примере. Допустим, что в почве содержатся все элементы минерального питания для данного вида растений, кроме одного из них – цинка или бора. Рост растений на такой почве будет сильно угнетен или невозможен. Если добавить в почву нужное количество бора или цинка, то это приведет к увеличению урожая.

Американский зоолог В. Э. Шелфорд пришел к выводу, что лимитирующим может быть не только недостаток, но и избыток таких факторов, как тепло, свет, вода. В 1913 г. он сформулировал это положение как закон, который в экологии носит название закона толерантности Шелфорда: «Любой организм имеет верхние (max) и нижние (min) границы устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору». Диапазон между максимумом и минимумом указывает на выносливость организма, в пределах которого он только и может существовать.

Закон Либиха и закон Шелфорда являются основополагающими законами экологии.

2.4. Значение солнечной радиации для биосферы

Источником энергии, тепла и света на земном шаре является Солнце. Солнечная энергия нагревает воду и почву, от которых нагревается воздух. Это тепло является движущей силой:

• большого круговорота воды на поверхности земного шара;

• циркуляции и перемещения вод Мирового океана;

• фазы круговорота воды в пределах экосистемы;

• общей циркуляции атмосферы, совокупности основных воздушных течений, приводящих к вертикальному и горизонтальному обмену масс воздуха;

• протекания фотосинтеза и образования продуцентами органических веществ и кислорода, которые необходимы консументам для питания и дыхания.

Следовательно, вся органическая жизнь на Земле обязана своим существованием солнечной радиации. Лучистая энергия Солнца представляет собой электромагнитные излучения и поток квантов. Чем меньше длина волны, тем большой запас энергии несет квант излучения. Лучистая энергия распространяется прямолинейно со скоростью 300 000 км/с.

2.4.1. Спектральный состав солнечной радиации

Преодолев огромное расстояние, часть солнечных лучей достигает поверхности Земли, освещает и обогревает ее. Примерно половина лучистой энергии приходится на видимые лучи, около половины – на тепловые инфракрасные и около 10 % – на ультрафиолетовые.

Видимые лучи с длиной волны 760–390 нм проходят атмосферу и проникают через кожу на глубину 1–10 мм. Они обладают глубоким тепловым и слабым фотохимическим действием. Видимый свет в зависимости от длины волны подразделяется на семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.