Полная версия

Основы экологии

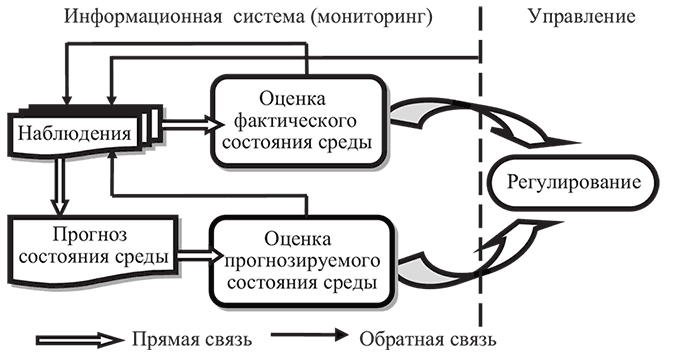

Мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблюдений за состоянием окружающей среды для своевременной оценки возможных изменений физических, химических и биологических процессов, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных и других природных объектов, предупреждения и устранения негативных явлений, а также обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об окружающей среде и прогнозе ее состояния. Экологический мониторинг является основным инструментом для решения проблем взаимодействия человека и окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, рационального природопользования и других вопросов хозяйственной деятельности.

Интерпретация термина «мониторинг» (от лат. monitor – наблюдающий, предостерегающий) очень хорошо подходит к современному пониманию задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за состоянием экосистем, контроль их динамики и прогноз возможных изменений с целью управления ими.

Данные мониторинга необходимы для разработки конкретных мер по предупреждению критических, опасных и вредных для экосистемы и здоровья человека ситуаций, сохранения популяций организмов и их сообществ. В общем виде мониторинг окружающей среды можно представить в виде блок-схемы (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Блок-схема мониторинга окружающей среды

Объектами мониторинга экосистем являются: их структура, динамика и ритмика; биосферные станции и заповедники; загрязнение почвы, воды и воздуха; изменение газовых составляющих атмосферы.

В зависимости от характера и объема задач, решаемых мониторингом, различают следующие его виды:

• локальный (импактный) – контролирует выбросы предприятий, оценивает степень загрязнения промышленных и прилегающих к ним территорий в локальном масштабе;

• региональный — предназначен для сбора и анализа данных о загрязнении среды на всей территории региона, проведения научных исследований и разработки рекомендаций по охране окружающей среды в данном регионе;

• фоновый – предназначен для фиксации фонового состояния окружающей среды, осуществляется в рамках программы «Человек и биосфера». Он проводится, как правило, на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность. Все превышения концентраций загрязняющих веществ над фоновыми регистрируются и контролируются соответствующими органами экологического надзора;

• национальный – направлен на получение информации от региональных систем, от искусственных спутников Земли и космических орбитальных станций, предназначен для раз работки комплексных мер по охране окружающей среды государства;

• глобальный – используется для исследований и охраны природы в рамках международных соглашений.

Контроль за состоянием окружающей среды может быть непрерывным, периодическим и с помощью экспресс-методов. Он базируется на физико-химических, спектральных, хроматографических, оптических, лазерных и радиометрических анализах воздуха, воды или почвы. Кроме того, экологический мониторинг осуществляется методами подсчета видов растений на определенной территории и учета поголовья диких животных и птиц, учета гнездований птиц и изучения путей их миграции.

Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС), созданная в 1993 г., является структурным элементом мониторинга стран СНГ и Европы. Включает в себя медицинский, биологический, импактный и комплексный экологический мониторинг.

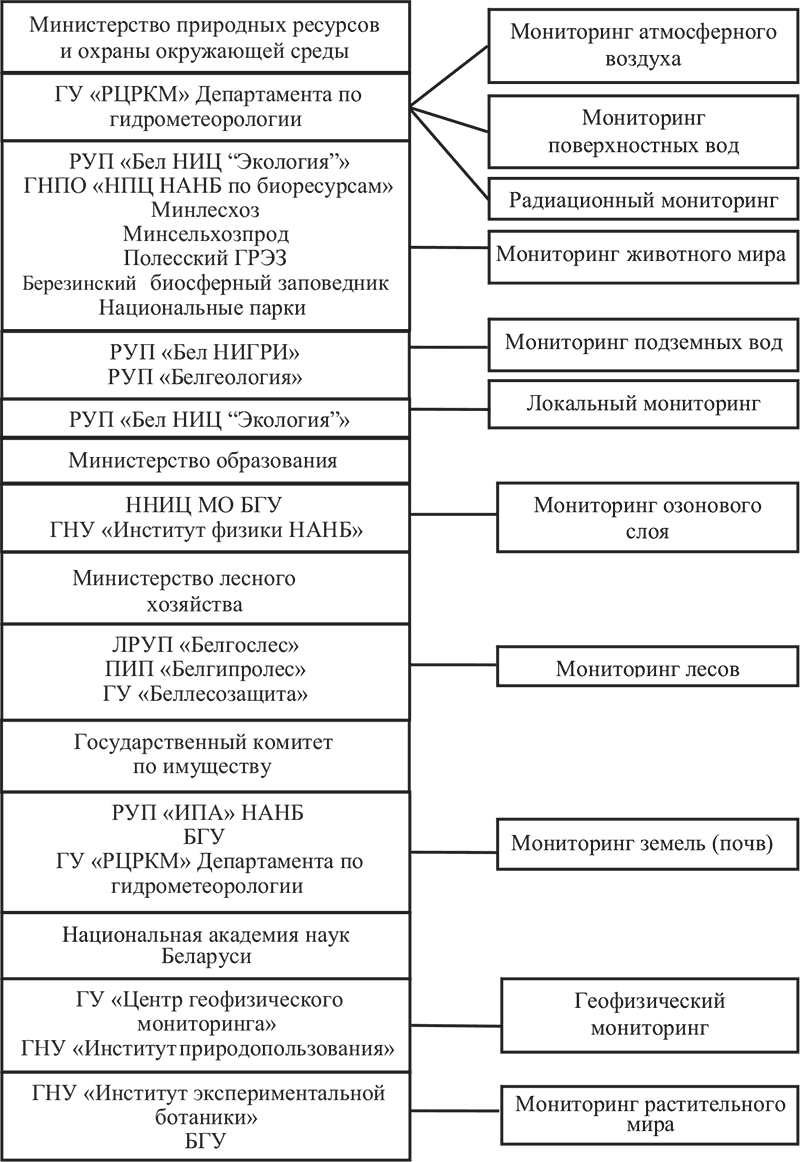

На структурной схеме организации НСМОС показаны основные исполнители мониторинга (рис. 1.3).

Мониторинг атмосферного воздуха заключается в наблюдениях за региональными и глобальными потоками загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове в 18 городах, в которых проживает 81,3 % населения республики. Всего контролируется 32 вещества, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, взвешенные вещества, формальдегид, фенол.

Мониторинг поверхностных вод состоит из наблюдений за естественными водоемами и водотоками. Гидрохимические наблюдения ведутся на 83 водных объектах. С ними в комплексе на 74 объектах ведутся гидробиологические исследования. Определяется концентрация в воде 80 веществ, степень загрязнения природных водных объектов и его прогноз.

Радиационный мониторинг включает в себя наблюдения за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения, за уровнем радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы, за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе. Кроме того, контролируется радиоактивное загрязнение вод и почв, лесной и сельскохозяйственной растительности, продуктов питания.

Мониторинг животного мира проводится с целью контроля за популяциями и сообществами наиболее показательных (массовых) видов животных – диких копытных и птиц, а также фиксирования биоразнообразия в республике. Для этого отмечают видовой состав, плотность, экологическое распределение наиболее массовых видов животных и птиц.

Рис. 1.3. Структурная схема организации Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь

Мониторинг подземных вод включает в себя 34 поста фонового ранга и 36 постов регионального ранга. Объектами исследования являются скважины подземных вод. В состав контролируемых показателей входят основные ионы, железо, марганец, фтор, соединения азота, растворенные органические вещества, пестициды и тяжелые металлы.

Локальный мониторинг проводится в целях наблюдения за источниками вредного воздействия на окружающую среду и состоянием окружающей среды в районе их расположения, оценки и прогноза изменения состояния окружающей среды и вредного воздействия на нее. В состав локального мониторинга входят наблюдения за источниками атмосферного воздуха (соблюдение нормативов допустимых выбросов), за сбросом сточных вод в поверхностные и подземные воды (соблюдение нормативов допустимых сбросов), земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

Исполнителями являются природопользователи, осуществляющие эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду. Локальный мониторинг проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду, утвержденной Постановлением Минприроды № 20 от 22.07.2004 г. Методическое руководство проведением локального мониторинга осуществляют Минприроды и его территориальные органы.

Мониторинг озонового слоя осуществляется на двух станциях в Минске, где ведутся наблюдения за общим содержанием атмосферного озона, его вертикальным распределением, регистрируются биологически активное ультрафиолетовое излучение и состояние озонового слоя над территорией республики. Все полученные данные передаются в Мировой банк данных по озону, а также в Росгидромет в соответствии с международными соглашениями, подписанными Республикой Беларусь.

Мониторинг лесов осуществляется на всей территории республики. В качестве базовой технологии мониторинга объектами наблюдений являются крупные массивы лесов (16×16, 8×8 или 4×4 км) около крупных городов. Контролируется процент дефолиации (опадания листвы) листьев и хвои, их цвет, степень повреждения листового аппарата, процент усыхающих ветвей, содержание основных элементов питания в листве и хвое, состав лесной подстилки и лесных почв и т. д. Здесь же проводится эколого-мелиоративный мониторинг земель в составе Гослесфонда Беларуси, целью которого является выявление изменений, происходящих на лесных заболоченных землях под влиянием мелиорации с целью разработки эффективных мероприятий по лесохозяйственному использованию мелиорированных земель.

Мониторинг земель (почв) состоит из мониторинга земельного фонда (контроль за структурой земельного фонда, его качественного состояния по видам и категориям земель), агропочвенного мониторинга (контроль за свойствами почв, эрозионными процессами, влиянием удобрений и осушения) и мониторинга агротехногенно-загрязненных почв (контроль за загрязнением почв в городах, в придорожных полосах, сельскохозяйственных угодий пестицидами и за глобальным фоновым загрязнением почв республики).

Геофизический мониторинг проводится с целью исследования и наблюдения за геомагнитным и гравитационным полями, их динамикой. Контролируются магнитные бури, уровни сейсмического шума, фазы сейсмических волн и др.

Объектами мониторинга растительного мира являются растительные сообщества на лугах (мониторинг луговой растительности) и в наиболее крупных озерных водоемах и водотоках (мониторинг высшей водной растительности). Определяются видовой состав, плотность популяции, продуктивность, численность и т. д.

Программы наблюдений при организации мониторинга формируются по принципу выбора приоритетных загрязняющих веществ или интегральных характеристик процессов, явлений и т. п. Определение приоритетов зависит от цели и задач конкретных программ: например, в региональном мониторинге приоритет отдается городам, водным объектам – источникам питьевого водоснабжения и местам нерестилищ рыб. В отношении сред наблюдений в первую очередь исследуют атмосферный воздух и воду пресных водоемов. Приоритетность ингредиентов определяется с учетом критериев, отражающих токсические, радиоактивные или болезнетворные свойства веществ, а также объемов их поступления в окружающую среду, способности к трансформации, степень воздействия на живые организмы и др.

Составной частью глобального мониторинга являются геоинформационные системы (ГИС), представляющие собой компьютерную систему сбора (в том числе и с помощью космических аппаратов) информации, ее хранения, выборки, анализа и графического отображения для геоэкологических исследований, составления ландшафтных карт, карт загрязненности территорий, состояния окружающей среды, почвы, лесов и других объектов. Для этого используются следующие виды мониторинга:

• аэрокосмическая съемка (фотографическая, телевизионная, радиолокационная, инфракрасная, многозональная, радиометрическая, радиационная, СВЧ и др.) с высоты 600–1000 км с использованием искусственных спутников Земли;

• аэрокосмовизуальная съемка с высоты 250–300 км с космических кораблей в масштабах 1: 200 000–1: 2 000 000;

• космовизуальные наблюдения с космических кораблей;

• съемка с высоты 10–20 км в масштабах 1: 50 000–1: 200 000 с самолетов, воздушных шаров для детальных исследований;

• аэровизуальные наблюдения с самолетов или вертолетов для оперативного анализа происходящих изменений.

Современные ГИС базируются на получении объективной космической информации с помощью фотосистем с высокой разрешающей способностью, причем за 3–5 мин съемки со спутника можно получить фотографическое изображение территории, которую пришлось бы снимать с самолета в течение двух лет.

Кроме того, на космических снимках можно выявить структуры, которые не видны или незаметны при обычных методах наблюдений (например, места глубинных разломов). В Москве ГИС используют для разработки градостроительного кадастра, территориальной схемы охраны природы, зонирования территорий, проектов детальной планировки и других целей.

В Санкт-Петербурге с помощью ГИС выявлено влияние геопатогенных зон, расположенных в местах разломов земной коры, на заболеваемость населения раком.

Высокий спрос на ГИС привел к созданию глобальных хранилищ баз данных, к которым каждый пользователь может получить доступ. Наиболее известна в мире система «GeoMedia» корпорации «Intergraph», предназначенная для профессиональных организаций, нуждающихся в получении пространственных данных ГИС в своей работе.

1.8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Глобальные экологические проблемы затрагивают жизненные интересы всего человечества и требуют для своего решения коллективных усилий всех государств и мирового сообщества в целом. Основы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды разработаны в Стокгольмской декларации 1972 г., среди которых можно выделить следующие принципы:

• неотъемлемый суверенитет над природными ресурсами;

• непричинение вреда природной среде;

• право на благоприятную окружающую среду;

• устойчивое развитие;

• международная ответственность за причиненный ущерб;

• оценка и предотвращение трансграничных экологических последствий планируемой деятельности;

• запрещение экологической агрессии, экоцида;

• регулярный обмен информацией об экологической ситуации на национальном и региональном уровнях и др.

Республика Беларусь является стороной как двусторонних, так и многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды. Особое место среди них занимают общие договоры, посвященные вопросам, представляющим интерес для международного сообщества государств, и направленных на создание общепризнанных норм международного права.

Основными направлениями международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды являются:

• обеспечение выполнения обязательств, принятых в соответствии с международными договорами в области охраны окружающей среды;

• проработка вопросов о присоединении Республики Беларусь к новым многосторонним международным договорам и расширении участия страны в общеевропейских процессах;

• расширение договорно-правовых основ сотрудничества в области охраны окружающей среды с государствами – членами Европейского союза и другими странами регионов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки;

• развитие и совершенствование двусторонних отношений с сопредельными государствами в области:

– трансграничных охраняемых природных комплексов и объектов и совместных механизмов управления ими;

– управления бассейнами трансграничных рек, подземными водными бассейнами и другими видами разделяемых природных ресурсов;

– сохранения и регулирования биоразнообразия;

– трансграничного мониторинга и обмена информацией о состоянии окружающей среды;

– совершенствования системы подготовки кадров на многосторонней и двусторонней основе, а также обмена специалистами в рамках взаимодействия с международными организациями и странами-партнерами;

– формирования долгосрочного стратегического партнерства с международными финансовыми организациями, странами-донорами, совершенствование системы подготовки инвестиционных проектов и проектов международной технической помощи.

Беларусь на постоянной основе поддерживает контакты с рядом межправительственных организаций: Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Всемирной организаци ей здравоохранения (ВОЗ), Европейской экономической комиссией ООН по вопросам охраны окружающей среды и водным ресурсам (ЕЭК ООН), Программой развития ООН (ПРООН), Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Исполнительным органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Международной справочной системой источников информации по окружающей среде, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссией европейского сообщества и др.

За последние годы значительно расширилось сотрудничество с такими крупными международными организациями, как Совет Европы, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирный банк, Евробанк, Международный союз охраны природы (МСОП) и др.

Подписаны и реализуются межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Латвией, Литовской Республикой, Польшей, Российской Федерацией и Украиной, межведомственные – с Польшей, Данией, Молдовой, Литвой и Болгарией.

Активно развивается сотрудничество между странами – участниками МЭС. Подписаны Соглашение по информационному сотрудничеству в области экологии и охраны окружающей природной среды, Устав Межгосударственного экологического информационного агентства «Экоинформ» и др.

Республика Беларусь является Стороной 13 глобальных и 9 региональных международных соглашений, а также 34 двусторонних и многосторонних договоров.

Республика Беларусь является Стороной 13 глобальных и 9 региональных международных соглашений, а также 34 двусторонних и многосторонних договоров.

К настоящему времени подписаны и ратифицированы следующие конвенции и протоколы:

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979);

• Протокол Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., касающийся долгосрочного финансирования совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (1984);

• Протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 % (1985);

• Протокол об ограничении выбросов оксидов азота или их трансграничных потоков (1988);

• Венская Конвенция об охране озонового слоя (1986);

• Монреальский Протокол о веществах, разрушающих озоновый слой (1988);

• Конвенция ООН о биологическом разнообразии (1993);

• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (1999);

• Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию (2002);

• Рамсарская Конвенция по водно-болотным угодьям (1999);

• Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1999);

• Рамочная Конвенция и Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1996; 2005);

• Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998);

• Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (2004);

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991; 2006) и др.

Практические мероприятия по реализации вышеперечисленных конвенций и протоколов в республике осуществляются Правительством Республики Беларусь совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, что в конечном итоге способствует определенному улучшению экологической обстановки.

Выполняя принятые на себя обязательства в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Беларусь ведет постоянную работу по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий и других объектов хозяйственной деятельности. Выполнены требования Протокола по ограничению выбросов оксидов азота, они снижены на территории республики до уровня 1987 г., утверждена Республиканская Программа по сокращению использования озоноразрушающих веществ, одобренная Правительством Республики Беларусь и Всемирным банком.

В республике с целью выполнения обязательств, вытекающих из положений Конвенции о биологическом разнообразии, разработан проект Стратегии сохранения биоразнообразия Республики Беларусь. Проводится многоплановая работа по выработке политики и стратегии для реализации подписанной Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду. С этой целью принят ряд законодательных актов, обязывающих заказчиков объектов хозяйственной деятельности проводить на предпроектной стадии оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Во исполнение требований Конвенции и вышеуказанных законодательных актов в республике разработана национальная процедура оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, которая увязана с положениями Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Республикой Беларусь при поддержке Всемирного банка осуществляется международный проект Глобального экологического фонда «Первоочередные мероприятия по выполнению Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) в Республике Беларусь». В результате реализации данного проекта разработан и утвержден Национальный план выполнения положений Стокгольмской Конвенции, ставший основной государственной программой действий по предотвращению и минимизации отрицательного влияния СОЗ на окружающую среду и здоровье населения. Итогом выполнения этой программы станет полное прекращение производства и применения СОЗ, уничтожение их запасов, а также предотвращение появления новых стойких органических загрязнителей в окружающей среде.

Особенно большое внимание в международном сотрудничестве уделяется вопросам укрепления приграничного взаимодействия с сопредельными странами: Украиной, Польшей, Литвой и др. Приоритетным направлением сотрудничества с этими странами является охрана трансграничных водных объектов от загрязнения и осуществление совместного мониторинга их состояния.

В области международного технического сотрудничества в течение последних лет активно проводилась работа по реализации проектов международной технической помощи, в ходе которой в страну привлечены финансовые средства ПРООН/ ГЭФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

Республика выполняет все двусторонние правительственные и межведомственные соглашения и протоколы к ним в области охраны окружающей среды в рамках межгосударственного экологического совета стран СНГ.

В 1978 г. XIV Генеральная ассамблея МСОП одобрила и приняла Всемирную стратегию охраны природы. Республика Беларусь также приняла этот документ и планомерно выполняет его основные положения на своей территории.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите и охарактеризуйте основные направления и принципы государственной политики в области охраны окружающей среды.

2. Как увязаны направления государственной политики в области охраны окружающей среды с Концепцией экологической безопасности Беларуси?

3. Что такое устойчивое развитие?

4. В чем заключается НСУР страны?

5. Прокомментируйте основные принципы устойчивого развития страны.

6. Какие основные задачи решает законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды?

7. Какие документы относятся к НПА и их иерархия?

8. Дайте характеристику ТНПА.

9. Опишите структуру построения стандартов (ГОСТ и СТБ), а также ТКП.

10. Каковы основные права и обязанности природопользователей по охране окружающей среды?

11. Какие органы осуществляют государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды?

12. Какие виды контроля осуществляются в области охраны окружающей среды?

13. Дайте характеристику структуры и организации экологического мониторинга в стране.

14. Назовите и охарактеризуйте виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

15. Какие вы знаете основные направления международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды?

16. Как в Республике Беларусь осуществляется международное сотрудничество в области охраны окружающей среды?

17. Перечислите основные международные документы в области охраны окружающей среды.

Глава 2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии

2.1. Система управления окружающей средой на производстве

За последнее время ведущими отечественными предприятиями накоплен большой опыт предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении объемов производства, снижении удельных расходов сырья и материалов, экономии энергоресурсов, улучшении качества продукции. Такие результаты обеспечиваются эффективным управлением окружающей средой, являющимся важным фактором решения основных производственных задач организации, и тесно связанным с системой менеджмента качества.

Согласно СТБ ИСО 14050-2010 «Управление окружающей средой. Термины и определения» система управления окружающей средой (СУОС) – часть системы административного управления организации, используемая для разработки и осуществления ее экологической политики и управления ее экологическими аспектами. Данная система включает структуру организации, планирование деятельности, ответственность, практическую деятельность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

Для разработки СУОС используются международные стандарты серии ИСО 14000, в частности, СТБ ИСО 14001-2005 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». Модель СУОС представлена на рис. 2.1.