Полная версия

Охрана труда в здравоохранении

Игорь Алексеевич Наумов

Охрана труда в здравоохранении

Допущено

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям

Рецензенты:

кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины УО «Гомельский государственный медицинский университет» (заведующий кафедрой кандидат медицинских наук, доцент В.Н. Портновский);

заведующий кафедрой гигиены и медицинской экологии УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» кандидат медицинских наук, доцент Е.О. Гузик

Предисловие

Обеспечение безопасности человека в процессе трудовой деятельности является важнейшей частью успешного построения современного цивилизованного, социально ориентированного, экономически стабильного и процветающего общества. Эта проблема становится все более острой, являясь диалектическим следствием обострения противоречий между совершенством и сложностью современных средств производства и традиционными способами их использования. В настоящее время ущерб от аварийности и травматизма достигает 10–15 % от валового национального продукта промышленно развитых государств, а экологическое загрязнение окружающей природной среды и несовершенная техника безопасности являются причиной преждевременной смерти 20–30 % мужчин и 10–20 % женщин.

Современное здравоохранение как важнейшая отрасль социальной сферы включает множество технологических процессов, в которых используется широкая гамма машин, оборудования, механизмов и инструментов, что сопровождается в процессе трудовой деятельности воздействием на работников опасных и вредных производственных факторов. Поэтому знать эти факторы и уметь управлять ими – значит, обеспечить безопасность жизнедеятельности медицинского персонала.

Как правовой институт охрана труда включает в себя нормы, регламентирующие права и обязанности работников и работодателей в вопросах безопасности и гигиены труда, устанавливает компенсации для лиц, работающих во вредных или опасных условиях, женщин, несовершеннолетних работников, лиц с пониженной трудоспособностью, а также определяет правила расследования и учета несчастных случаев на производстве. Кроме того, охрана труда включает в себя многочисленные социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, позволяющие обеспечить безопасность производственной деятельности медицинского персонала.

В связи с этим в учебном пособии в доступной форме и с широким использованием общепринятого терминологического аппарата изложен базовый объем знаний, необходимый студентам медицинского университета. Представлены законодательные основы охраны труда в организациях здравоохранения, обоснована целесообразность широко проводимых в нашей стране мероприятий по сохранению здоровья медицинского персонала в процессе трудовой деятельности, что позволяет обеспечить мировоззренческую направленность курса, создает у будущих врачей прочный фундамент знаний по основам изучаемой дисциплины и закладывает необходимые предпосылки для их успешного применения в практической деятельности.

И.А. Наумов

Список сокращений

ВКК – врачебно-консультативная комиссия

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ГЖ – горючая жидкость

ДПД – добровольная пожарная дружина

КТС – комиссии по трудовым спорам

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость

МЭК – медико-экспертная комиссия

03 – организация здравоохранения

ОТ – охрана труда

ПБ – пожарная безопасность

ПВТР – правила внутреннего трудового распорядка

ПДД – предельно допустимая доза

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПДУ – предельно допустимый уровень

ПТК – пожарно-техническая комиссия

ПЛА – план ликвидации аварии

ПТМ – пожарно-технический минимум

СИЗ – средства индивидуальной защиты

ССБТ – система стандартов безопасности труда

СУОТ – система управления охраной труда

ТБ – техника безопасности

ТД – трудовой договор

ТК – Трудовой кодекс

ТУ – технические условия

ЦГиЭ – центр гигиены и эпидемиологии

Глава 1

Законодательная и нормативная база охраны труда

1.1. Актуальность проблемы производственного травматизма

Травматизм является не только медицинской, но и важной социальной проблемой. Он занимает второе место в структуре первичной заболеваемости и четвертое – среди причин смерти.

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) отмечает, что травматизм в мире сравним с эпидемией, которая массово уничтожает людей. Количество несчастных случаев в мире постоянно увеличивается и ежегодно превышает 125 млн, 220 тыс. случаев – со смертельным исходом.

Последствия травм и несчастных случаев составляют значительную часть в общей структуре первичной инвалидности среди взрослого населения Республики Беларусь, превышая 6 %.

Среди различных видов травматизма особое место занимает производственный травматизм – совокупность повреждений, встречающихся у работников в процессе исполнения ими профессиональных обязанностей.

Травмы бывают:

• механические – нарушение целостности тканей и органов;

• термические – ожоги, обморожения;

• химические – вызваны воздействием химических веществ;

• баротравмы – возникают в связи с быстрым изменением давления атмосферного воздуха;

• электротравмы – вызваны воздействием электрического тока;

• психологические – вызваны каким-либо потрясением.

Некоторые термины:

• работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта); лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью; лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального обучения;

• травма – это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды.

В зависимости от вида производственной деятельности выделяют промышленный и сельскохозяйственный травматизм. Согласно статистическим данным Международной организации труда, в мире в среднем на 100 тыс. работающих происходит до шести несчастных случаев со смертельным исходом.

Социально-экономические аспекты охраны труда

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в Республике Беларусь в 2,5 раза выше, чем в США, в 7 раз – чем в Японии и в 8 раз – чем в Великобритании.

Главной причиной такого положения является уникальность действующей и поныне системы, при которой вместо затрат на совершенствование техники и повышение ее безопасности производятся затраты на стимулирование труда во вредных и опасных условиях путем выплат компенсационного и льготного характера.

Основные причины производственного травматизма:

• технические причины не зависят от уровня организации труда на предприятии (несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования; недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство предохранительных устройств и т. п.);

• организационные причины зависят от уровня организации труда на предприятии (недостатки в содержании территории; нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушения технологического регламента и т. п.);

• санитарно-гигиенические причины (содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ, превышающих предельно допустимые концентрации (далее – ПДК); недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибрации; наличие различных излучений, превышающих предельно допустимые уровни (далее ПДУ) и т. п.;

• личностные (психофизиологические) причины (физические и нервно-психические перегрузки работников).

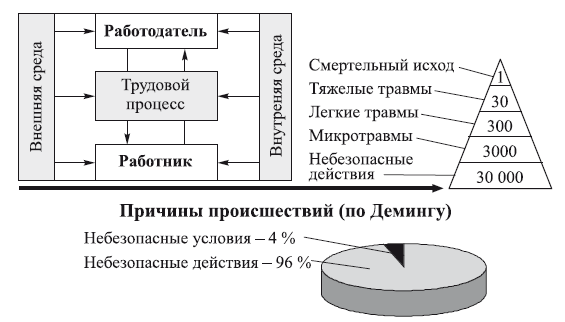

Таким образом, производственный процесс выступает в качестве передаточного звена между внешними и внутренними условиями, в которых осуществляется трудовая деятельность, и зависит как от мер законодательного и административного характера по охране труда, осуществляемого работодателем, так и от самого работника (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Причины происшествий на рабочем месте

Некоторые термины:

♦ происшествие – событие, которое приводит или может привести к несчастному случаю;

♦ рабочее место – все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой, и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя;

♦ рабочее место постоянное – место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

♦ работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

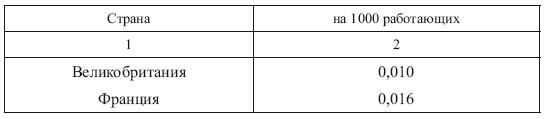

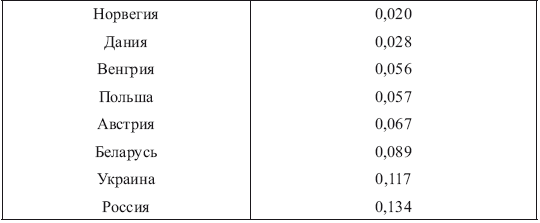

В табл. 1.1 приводятся данные о производственном травматизме в странах Европы.

Таблица 1.1.

Общее количество смертельных случаев в сфере производства в некоторых странах Европы на 1000 работающих (2008 г.)

Некоторые термины:

• несчастный случай – нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника.

По статистическим данным:

• каждые 3 мин в мире на производстве смертельно травмируется один человек;

• каждую секунду в мире в сфере производства травмируются четыре человека;

• ежемесячно в мире на производстве травмируется население, равное по численности населению Парижа.

В Республике Беларусь ежегодно на производстве травмируются в среднем сотни человек, из них десятки погибают или становятся инвалидами. Высокий показатель травматизма отмечается в сельском хозяйстве, строительстве, химической промышленности и на транспорте.

Как отмечено в Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»: «во многих организациях пренебрегают элементарными требованиями техники безопасности, не соблюдают технологические нормы производства, смирились с низкой трудовой и исполнительской дисциплиной, упускают из виду, что укрепление дисциплины и правопорядка – важнейшая основа обеспечения общественной безопасности, ускорения социально-экономического развития страны, улучшения жизни людей».

Основными причинами гибели и травматизма работников в Республике Беларусь являются:

• отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за соблюдением безопасности труда;

• низкая трудовая и технологическая дисциплина;

• недостаточная подготовка работников в вопросах охраны труда (далее – ОТ);

• низкая профессиональная подготовка работников;

• недостаточное обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

• низкий уровень внедрения передовых технологий, оборудования;

• низкая культура производства.

В связи с высокой медико-социальной актуальностью проблемы производственного травматизма особое значение приобретают вопросы ОТ работников.

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1990 г.

№ 296-3

Глава 16. Охрана труда.

Статья 221. Понятие охраны труда.

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

Некоторые термины:

♦ требования по ОТ – нормативные предписания, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе их трудовой деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах;

♦ техника безопасности (далее – ТБ) – система организационных мероприятий, защитных мер и методов, предотвращающих воздействие на работников недопустимого риска. Таким образом, как следует из определения термина ТБ, в настоящее время он полностью поглощен понятием ОТ.

Важнейший социальный эффект от реализации мер по охране труда – это сохранение жизни и здоровья работников, сокращение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

♦ профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора, и повлекшее временную, или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

Здоровые и безопасные условия труда способствуют повышению производительности, удовлетворенности работников своим трудом, созданию хорошего психологического климата в трудовых коллективах, что ведет к снижению текучести кадров, созданию стабильных трудовых коллективов.

Недостатки в работе по ОТ обусловливают значительные экономические потери. Заболеваемость и травматизм работников, затраты на компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда приводят к ухудшению экономических результатов работы предприятия. Так, в Республике Беларусь, выплаты по страховым случаям за 2008 год составили свыше 140 млрд бел. руб. Кроме того, несчастные случаи, как правило, ведут к нарушению производственного цикла, приостановке или изменению технологических процессов, а зачастую к повреждению оборудования, машин и механизмов.

1.2. Основные законодательные и нормативные акты об охране труда и технике безопасности в здравоохранении

Законодательство Республики Беларусь об охране труда (ОТ) в здравоохранении основано на Конституции Республики Беларусь и состоит из актов Президента Республики Беларусь, законодательства Республики Беларусь, а также международных договоров Республики Беларусь.

Некоторые термины:

♦ нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм;

• правовая норма – общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

Основой законодательной и правовой базы ОТ в здравоохранении являются:

• Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 г., 17.10.2004 г.);

• Трудовой кодекс (далее – ТК) от 26 июля 1999 г. (с изменениями и дополнениями);

• Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 г.;

• Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 10 января 2000 г. (с изменениями и дополнениями);

• Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» от 5 января 2004 г.;

• Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. (с изменениями и дополнениями);

• иные нормативно-правовые акты (законы, постановления, указы), ГОСТы, ССБТ (далее – система стандартов безопасности труда), СУОТ (далее – система управления ОТ).

Правовой основой организации работы по ОТ является Конституция Республики Беларусь, которой гарантируются права граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья.

Конституция Республики Беларусь – основной закон государства, который регламентирует важнейшие правовые взаимоотношения в обществе и принципы государственной политики относительно личности, человека и гражданина.

Законодательство об ОТ базируется на конституционном праве всех граждан страны на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда.

Ст. 41. Конституции Республики Беларусь

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, т. е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом.

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку.

Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Согласно ст. 43 Конституции, «трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 ч, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха».

Некоторые термины:

♦ время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению;

♦ рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора (далее – ТД) должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени;

♦ рабочий день (смена) – установленная законодательством продолжительность (в часах) работы в течение суток.

Важной вехой в организации скоординированной и системной работы государственных структур по обеспечению безопасного и поступательного развития белорусского общества явилась Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Ее важнейшие постулаты – укрепление трудовой и исполнительской дисциплины, повышение качества ОТ, введение персональной ответственности за порядок на производстве, безопасность дорожного движения, борьба с пьянством;

♦ дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, локальными нормативными актами организации.

Трудовой кодекс Республики Беларусь регулирует правовые вопросы ОТ.

Ст. 222. Право работника на охрану труда

Каждый работник имеет право на:

• рабочее место, соответствующее правилам по охране труда, защищенное от воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов;

• обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;

• обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты;

• получение от нанимателя или государственных и общественных органов достоверной информации о состоянии техники безопасности и условий труда на рабочем месте, а также о принимаемых мерах по их улучшению;

• проведение проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, имеющими на то право, в том числе по запросу работника с его участием;

• отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

Трудовой кодекс, в частности, определяет правовые основы разработки, заключения и исполнения коллективных договоров и соглашений, позволяющих обеспечить учет и согласование интересов и потребностей всех участников трудовых отношений в системе социального партнерства в сфере труда.

Основополагающим актом, регулирующим правоотношения в сфере ОТ, в настоящее время является Закон Республики Беларусь «Об охране труда», который определяет основные положения относительно реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, регулирует при участии соответствующих государственных органов отношения между работодателем и работником по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной санитарии и устанавливает единый порядок организации ОТ в стране.

Закон расширяет круг лиц, имеющих право на ОТ; определяет обязанности, права и ответственность работодателей и работников по вопросам ОТ; закрепляет государственную СУОТ; определяет полномочия субъектов государственного управления в этой сфере; устанавливает гарантии, права работников на ОТ; регламентирует порядок создания служб ОТ и определяет ее основные функции; устанавливает требования ОТ к продукции на всех стадиях производственного цикла. В Законе предусмотрена обязательность соблюдения требований ОТ на стадии проектирования и строительства объектов производственного назначения; устанавливает требования к производственным объектам и процессам, а также при выполнении отдельных видов работ, применении инструмента; предусматривает систему государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об ОТ; закрепляет полномочия государственной экспертизы условий труда, органов общественного контроля за соблюдением законодательства об ОТ.

Некоторые термины:

♦ безопасность – состояние, при котором риск для здоровья и безопасности персонала находится на приемлемом уровне;

♦ безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы;

♦ вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» направлен на предупреждение воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения и регламентирует действия органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия, устанавливает государственный санитарный надзор за соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов;

♦ гигиенические критерии – это показатели, характеризующие степень отклонений параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. Классификация условий труда основана на принципе дифференциации указанных отклонений за исключением работ с возбудителями инфекционных заболеваний, с веществами, для которых должно быть исключено вдыхание или попадание на кожу (противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены, наркотические анальгетики), которые дают право отнесения условий труда к определенному классу вредности за потенциальную опасность;

♦ гигиенические критерии оценки условий труда – показатели, позволяющие оценить степень отклонений параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов;

♦ гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью;