Полная версия

Такая вот жизнь, братец – 2. (Записки «Шестидесятника»)

Вовик поднимается и стоит, возвышаясь надо мной; член его, что называется, «падает» у меня на глазах. Потом он надевает джинсы и рубашку, берет в руки ботинки и на цыпочках выходит из комнаты.

На следующий день (на мое счастье это была пятница, то бишь, выходной по арабскому календарю), провалявшись полдня в постели в тяжком похмелье, я, наконец, встаю и сразу же чувствую жуткий дискомфорт в заднем проходе: как будто мне вбили кол в анус. Значит, все это было на самом деле? Значит, я педик? Я представляю в деталях вчерашнюю сцену, и мне становится тошно. Как мог я докатиться до такого? Валяться в постели с парнем и при этом ещё так возбудиться?

Я не мог припомнить случая, чтоб меня когда-нибудь тянуло к мужчине. Правда, бывали эпизоды «на грани», но до настоящей близости никогда не доходило. Были у меня и друзья, которые меня просто обожали, но, чтобы так грубо «домогаться» – нет, такого, пожалуй, не было. Или, может, я просто не замечал? Мне вспомнилась моя «дружба» со школьным товарищем Колей В., его «откровения» при совместном просмотре иллюстраций с зарисовками женских гениталий, которые иногда заканчивалась обоюдной мастурбацией, ну и что? Были, правда, и другие случаи. Однажды, ещё в юности, меня чуть было не совратили на пляже. Я тогда впервые почувствовал себя таким же «беспомощным». Я лежал в уединении, предаваясь рукоблудию, и очень испугался, когда около меня, вдруг, откуда ни возьмись, оказался человек: плюгавенький такой, помню – ничего особенного, – что, впрочем, и спасло меня. Он свалился на меня, как коршун, и сразу рукой потянулся к моему члену.

– Дай, говорит, я тебе помогу, ты не так все делаешь.

И вот тут я растерялся. Мне бы его шугануть: я, ведь, легко это мог сделать, потому, что был намного здоровей его. А я, вместо этого, начинаю чего-то мямлить: что, мол, не надо, неудобно, люди смотрят. А ему, видимо, только этого и надо было. Он, недолго думая, схватил меня за член, а другой рукой гладит всего, и только слышу, приговаривает: «Какой хороший, какой приятный…», и я чувствую, что ничего с собой сделать не могу – нет сил сопротивляться! Лежу себе и позволяю себя ласкать. Хорошо, что нас спугнул тогда кто-то: вырвался я и – деру. Был ещё в Индонезии забавный случай. Одно время мы жили в одной комнате с Сашей, моим однокашником по университету. Как-то раз, не то на Первое, не то на Девятое мая, состоялся у нас на вилле большой сабантуй. Было много начальства и вино лилось рекой. Саша здорово наклюкался и тотчас принялся ухлестывать за женой нашего военатташе. Это дело надо было пресечь, потому что последствия могли быть непредсказуемы. Подходит ко мне наш «куратор» и тихо советует мне его немедленно увести. После долгих уговоров, мне это удается. Я притащил его в нашу комнату и принялся раздевать. И вот тут началось. Он не дается, а я настаиваю, снимаю с него гимнастерку (мы были одеты в местную военную форму), расстегиваю брюки, хочу расшнуровать высокие армейские бутсы, а он ни в какую. Не дается. Принялись мы бороться, хохочем оба, потом мне все-таки удается его разуть, я стягиваю с него брюки и иду к двери, чтобы закрыть ее. В это время он швыряет в меня военный бутс, тяжелый такой. Метил в меня, а попал в шкаф, прямо в зеркало, которое с грохотом разлетается на части. Тут мы сразу трезвеем – это, ведь, ЧП. Думали, отправят домой, жутко перепугались. Но ничего, обошлось. Я, правда, через три месяца уехал: комиссовали по болезни; а он, ничего, проработал год, привез в Союз машину…

…В этот день я с трепетом ждал встречи с Вовиком: надо было сразу поставить все точки над «и», чтобы в дальнейшем не было недомолвок. Так, мол, и так, это была просто пьяная оргия. А главное, надо было выведать, что же я там натворил вчера. Вовик появился только к вечеру: ездил в бассейн, где у него была группа детей, занимающихся плаванием (он ещё, к тому же, был кандидат в мастера по плаванию). Вид у него был свежий, цветущий. Видя мое страдальческое выражение на лице, он вытащил из пакета бутылку бренди и связку бананов.

– Да ты, я вижу, весь день страдаешь, – заметил он, обдав меня обезоруживающей улыбкой, и я понял, что никаких объяснений делать не надо и что все, как бы, забыто. И сразу стало легче. Выяснилось, что моя выходка на вечере произвела должный фурор, но что, в общем, все обойдется. Мы выпили, я признался ему насчет «кола» в заду, на что он мне резонно заметил, что я сам виноват: вел себя не по-мужски. На этом разговор и закончился. Потом, когда приехала жена, Вовик стал, как водится, в этих случаях, другом семьи, но больше я его к себе не допускал: да и не было в этом необходимости.

На работе мне действительно был сделан серьезный «втык» и ни кем-нибудь, а главным кэгэбэшником строительства, тем самым, что сидел за одним столом с той, на ком остановился мой выбор. Он заявился к нам в комнату на следующий день и, попросив моих коллег удалиться, устроил мне разнос «тет-а-тет». Предупредил, что, если это ещё раз повториться, придется меня «отправить». «Пить можно, но только дома», – сказал он мне на прощание. – «И так, чтобы никто не видел и не слышал».

Некоторое время я был, что называется, тише воды и ниже травы: усердно трудился в офисе, вникал в суть, а по вечерам зубрил арабский. Вовика обходил стороной. Так продолжалось месяц. Потом приехала жена, нам дали отдельную квартиру, я стал полноправным (в известных пределах, конечно) членом асуанской «колонии».

С приездом Л. в Асуан многое изменилось. Жизнь вошла в привычную колею с той лишь разницей, что теперь не надо было думать о том, как дожить до получки. Здесь, впервые за четыре года нашего супружества, я почувствовал себя «добытчиком». И тут же попался в очередную ловушку («Лев боится попасть в ловушку», как сказала мне однажды моя Е. А. М.). Я начал копить.

Не знаю, жаден ли я по натуре, но скупердяем я сделался определенно в Асуане. Там, правда, все копили: кто на что. Вот и я, тоже, стал копить «пиастры», правда, без каких-то определенных планов: так, просто жалко было тратить валюту на «всякую ерунду». На этой почве у нас с Л. часто возникали ссоры – для нее походы в магазины были единственным развлечением, которого я ее лишал. А почему? Ответ все тот же: из-за нежелания мириться с ролью отвергнутого самца. Я думаю, именно скопидомство и отвернуло ее от меня.

Мы перестали спать вместе, и я снова стал впадать в тихое безумие онанистических экстазов.

Удивительно, все-таки, устроен человек! Вот, рядом есть женщина, не дура и собой хороша, а он предпочитает мастурбацию. Гляжу сейчас на фото тех лет и диву даюсь: как это я не видел всех ее прелестей тогда? Где мои глаза были? Ведь я же был нормальным мужчиной, я хотел женщин, а эту не хотел и ничего не видел. Я только знал, что дома со мной живет не любимый мне и не любящий меня человек. И все тут. Помню, однажды напился и, придя домой, завалился на кровать и в бессильной ярости стал биться головой об стену, выкрикивая при этом: «Хочу ребенка! Хочу ребенка»! А нужен ли мне был тогда ребенок? Или, может, я страдал оттого, что от меня не хотели иметь ребенка? Понимал, наверно, что не только я, но и меня обманывали, что Л. жила со мной только потому, что другого выхода не было, мирясь с моим душевным холодом и безразличием.

В отличие от большинства «жен специалистов» Л. была «с языком» (она только что закончила курсы английского языка), и поэтому очень скоро устроилась на работу переводчиком в контору на треть ставки (таково было общее положение для «жен специалистов»). Она стала работать «на себя», что заметно улучшило наше материальное положение. Л. тоже повеселела. Три месяца прожила она здесь, изнывая от безделья и скуки. Из знакомых у нее была только одна медсестра (как оказалось, любовница Вовика) и ещё пара жен, с которыми она общалась, сидя либо в зашторенной от жары комнате, либо на лоджии, если позволяла погода, и перемывая косточки местных «знаменитостей». Весной здесь свирепствовал «хамсин» – от арабского слова «пятьдесят», – страшный ветер, который дул, с перерывами, пятьдесят дней подряд, неся из окруживших нас пустынь вихри раскаленного воздуха и песка. Теперь же она каждый день ездила в контору, общалась с итээровскими работниками, принимала комплименты от арабов, попивая на переговорах вкусный арабский кофе. Так уж вышло, что ее лучшей подругой стала жена начальника одного отдела Вера Грушина. Мы стали ходить друг к другу в гости (большей частью мы к ним, т.к. у них в квартире был настоящий кондиционер и вообще, полный комфорт во всем), и вместе ходили в кино, сидя по вечерам перед началом киносеанса за бутылкой пива на открытой площадке дома культуры. Короче, мы стали дружить «домами»! Грушины были большими гурманами, регулярно покупали свиную или говяжью вырезку (вернее, заказывали купить слуге!) и готовили отменные шашлыки и ростбифы. Мы приходили к ним с вином или пивом, и начиналось настоящее застолье. Включались отличные записи Хэмпердинка и Тома Джонса, – тогда они были в моде, – вино лилось рекой, произносились какие-то дурацкие тосты, рассказывались анекдоты. Потом мы танцевали под шлягеры знаменитых певцов. Я чувствовал, что Вера заметно ко мне «теплеет»: с каждой новой встречей она становилась все приветливей и «доступней», позволяла обнять ее во время танца и вообще, не пресекала моих «чувственных» порывов.

Дома установилась холодная, деловая атмосфера. Мы почти перестали заниматься сексом, но меня это уже не бесило, как прежде. У меня появилось новое увлечение – фортепьяно. В нашем местном доме культуры стоял инструмент и я, чтоб как-то скрасить свое безрадостное, как мне казалось, существование, стал упражняться на нем, вспоминая то, что выучил когда-то в музшколе. Что оказалось, как нельзя, кстати, т.к. наш основной пианист-затейник как раз намыливался в Союз, и местный джаз-банд оставался без руководителя. Это место предложили мне, и я с энтузиазмом принялся за дело. Наш оркестрик с успехом выступил на каком-то празднике и с того момента стал неотъемлемом атрибутом всякого «мероприятия».

И все-таки, несмотря на все мои ухищрения, время никак не хотело ускорять свой ход. Я пытался «убить» его, изучая арабский, читая периодику из местной библиотеки (там я откопал Новый Мир за 1963 год с ранними рассказами Александра Исаича Солженицына и очень странную книгу о египетской магии на английском языке) и журналы Time и Newsweеk, собирая из них примеры американских неологизмов. Купив прекрасное пособие по йоге на французском языке, я увлекся асанами и дыхательными упражнениями, благо дома места было предостаточно. Но, увы, мне от них не было никакой пользы, т.к. освобожденная энергия тут же истощалась в попойках и онанистических оргиях. Я пытался писать, но почему-то ни на чём не мог сосредоточиться. Я «зациклился» на себе и ничего не видел вокруг. Подумать только, ведь, я находился в одном из очагов зарождения человеческой цивилизации. И не понимал этого! Сколько интересного проскочило мимо!

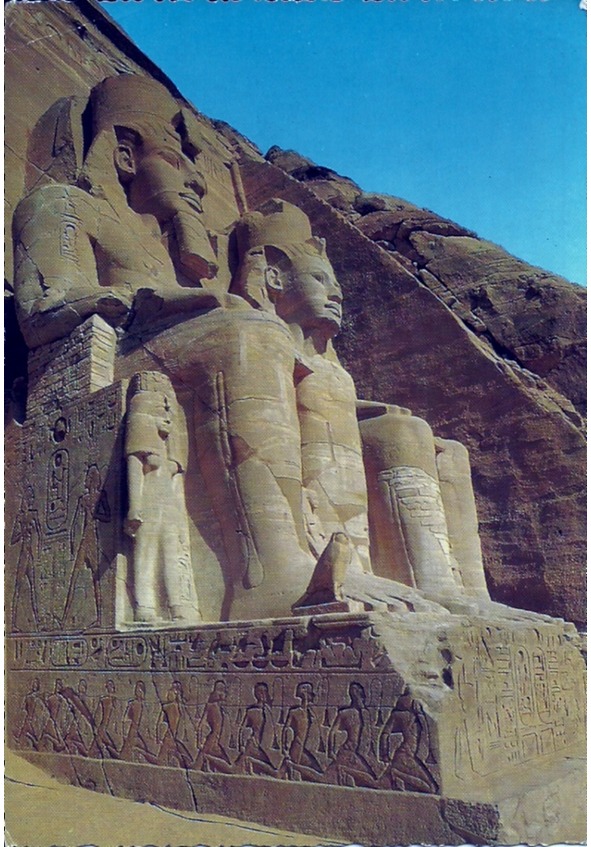

Вверх по течению Нила (вернее, огромного водохранилища, которое образовалось перед плотиной) стоял храм Абу-Симбел, за несколько лет до начала стройки перенесенный «по кирпичику» на более высокую отметку, дабы не быть затопленным водами поднимающегося Нила.

Фараоны Абу-Симбела

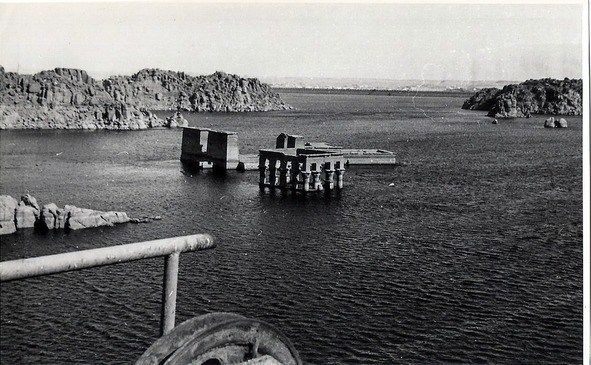

Между старой и новой плотинами стоял «по колено в воде» великолепный по красоте храм богине Изиде (сейчас его тоже перенесли «на сушу»), до которого тоже можно было добраться только «вплавь».

Храм Изиде до его переноса на сушу

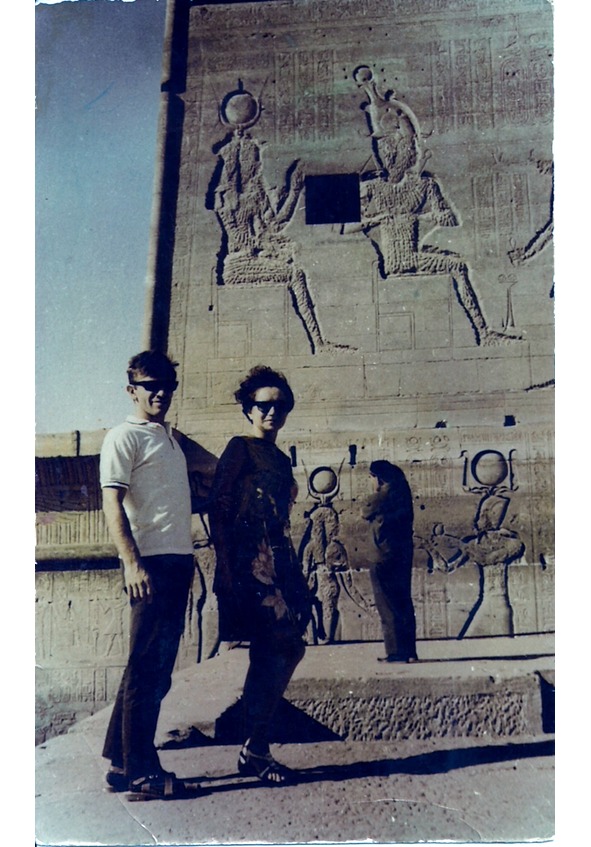

Мы подошли к нему на буксире со стороны старой плотины. Вначале глазам открылся портик гипостильного зала с рядом стройных, уходящих в воду колонн, затем мощная стена портала главного входа. Высадившись на площадке, не затопленной водой, мы побродили у стены портала, с интересом рассматривая выщербленные руками христианских фанатиков (?) горельефы, изображающие древних египетских царей.

Я с женой на фоне горельефов храма Изиде, частично выщербленных поздними фанатиками

Впрочем, я не уверен, что это были первые христиане, изгнанные в Асуан правоверными иудеями. Это могло произойти гораздо раньше!

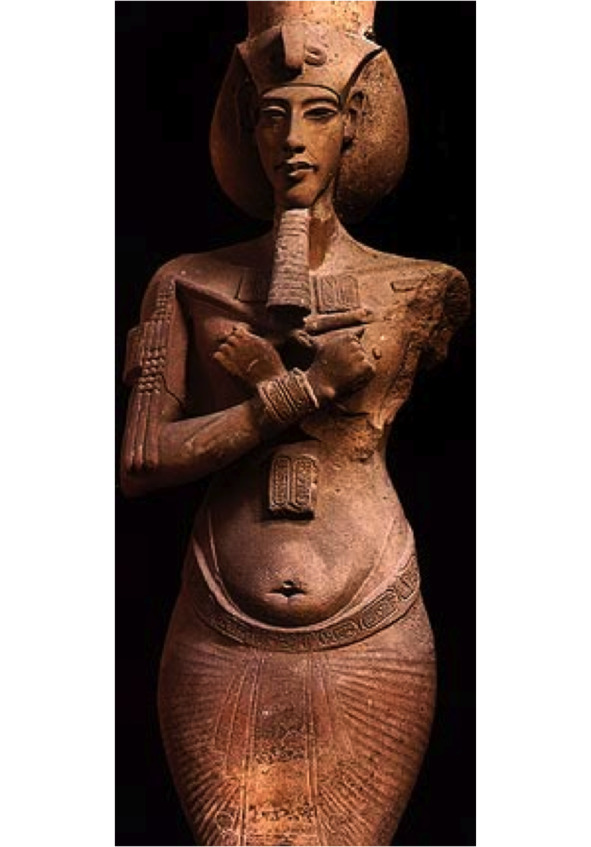

Известно, что в истории Древнего Египта произошел, по крайней мере, один мощный «революционный» переворот. Его совершил фараон 19 династии Аменхотеп IV, известный под именем Эхнатон.

Этот фараон, который считался еретиком и отступником, был на самом деле великим религиозным реформатором. Вступив на трон, Эхнатон («слуга Атону» – солнечному диску), сменил многобожие фиванских жрецов на поклонение единому божеству, да ещё в таком необычном виде, как диск. С таким же успехом можно было создать культ треугольника! Более того, он стремился к полному уничтожению священного имени его отца «Аменхотеп», выбивая его из царских картушей, и сбрасывая связанные с ним скульптуры сфинксов. (Не те ли сфинксы стоят на берегу Невы напротив здания Академии Художеств?). Позднее Эхнатон провозгласил Атона (солнечный диск!) единственным богом Верхнего и Нижнего Египта, а также Сирии и Нубии. В отличие от поклонения различным животным, культ Атона был поклонением солнцу и совершался на восходе. И храмы Атона тоже были другими: они были открытыми, чтобы молящиеся могли тут же на себе почувствовать живительное тепло восходящего светила. Здорово! Как это современно! Что может быть более священным, чем наша звезда, источник всякой жизни на Земле!

Чтобы окончательно порвать с жрецами, Эхнатон приступает к строительству нового города Ахетатона («Небосклона Атона»), который расположился на месте современной Телль-Аль-Амарны. Новая столица должна была, по замыслу царя, затмить своей роскошью всё, что было построено до нее. Возведенный город, с его роскошными дворцами вельмож, храмами и садами, был объявлен «землей Бога Атона». Архитектура и живопись всеми средствами старались утвердить новый культ. Если до него храмы служили местом устрашения человека, то теперь они внушали радость и религиозный восторг. Искусство т. н. «амарнского» периода тоже резко отличалось от всего, созданного ранее: оно поражало (и поражает сейчас!) своим удивительным реализмом! Удивительны и изображения самого Эхнатона.

Фараон Эхнатон

Перед нами живой человек, со всеми особенностями его внешнего облика. Во-первых, лицо – просто лошадиная морда какая-то! Но чем больше вглядываешься, тем труднее от него оторваться. Узкие, монголоведные глаза, высокие щеки, длинный нос, мощный набалдашник подбородка, выпяченные, резные губы, и все сработано так гениально, что кажется, будто он сейчас с тобой заговорит! Далее, его фигура: Эхнатон – явный гермафродит! У него женская грудь, широкие бедра, затянутый жирком животик. И какая-то изнеженность во всех его движениях и жестах. И его жена Нефертити – ему под стать. Её скульптурный бюст с одним глазом без зрачка – вершина зодчества, непревзойденная доселе…

Супруга Эхнатона, Царица Нефертити

Да и в самом Асуане, тоже, можно было при желании найти много интересного. На выезде из города были когда-то (веков, так двадцать пять тому назад!) древние каменоломни. Говорят, отсюда поставлялись блоки для строительства пирамид в Гизе. Здесь и сейчас можно было увидеть огромный монолит, наполовину высеченный из песчаника: работы были приостановлены из-за рассекшей его трещины. По другую сторону Нила находились пещёры первых христиан, скрывавшихся здесь от гонений римлян (?) или иудеев (?) – этого я не знаю. Дальше, вниз по течению Нила, стоят великолепные и загадочные храмы Комомбо, Идфу, ну и, конечно, древних Фив с ее Долиной Царей, Колоссами Мемнона и потрясающе современным дворцом египетской царицы Хатшепсут. А ещё дальше вниз, рядом с Каиром – Великие Пирамиды и Сфинкс. Сколько было интересного вокруг, сколько такого познавательного! Но, увы, для меня это были всего лишь камни!

Да и сама Асуанская плотина: вот уж, поистине, уникальное сооружение, вполне достойное этой необыкновенной страны! Во-первых, сами ее размеры (ширина плотины у основания почти километр, а кверху она сужается до сорока метров, высота – 110 метров). Она, словно гигантская складка, вспучила землю на пути величавой реки. Во-вторых, строительство плотины тоже поражает воображение. Для создания противофильтрационной завесы в плотину были засыпаны сотни тысяч тонн гравия и грунта, а потом, для укрепления ее, в теле плотины пробурили сотни скважин, в которые закачивали (?) жидкое стекло. Затвердевшие стеклянные стержни уплотняли грунт, делая плотину прочной, как скала. Это называлось инъекцией.

Строительство началось в 1960 году, когда был подписан договор о сотрудничестве. В 1964 году состоялось перекрытие Нила, во время которого Н. С. Хрущев и египетский президент Гамаль Абдель Насер вместе нажали на кнопку, взорвав перемычку и пустив нильские воды по отводному каналу. Летом 1967 года Асуанская ГЭС дала первый ток, а в 1971 году строительство было завершено полностью. Так что, я, можно сказать, приехал туда уже «под занавес».

Высотная Асуанская Плотина

История Египта во все времена была тесно связана с Нилом. В античные времена Египет был чуть ли не единственной житницей Европы, поставляя зерно и другие продукты питания на европейский континент. Так что, Страна Фараонов была, с одной стороны, творением Нила, а с другой, апофеозом героического труда египетского феллаха-крестьянина. Воды Нила (до недавнего времени) несли с юга тонны силта, который оседая на прибрежных полях и пастбищах нильской Дельты, превращал их в плодородные земли. Египтяне ещё в древности научились управлять стихией воды, построив разветвленную систему ирригации. Это была упорная, не на жизнь, а на смерть, борьба с окружающей плодородную землю пустыней. Человек победил, но он сам так сильно прирос к земле, что страна, вытянутая вдоль Реки с юга на север, превратилась в единую пашню. И всё здесь зависело от капризов природы. Во время сильных паводков уровень воды в Ниле поднимался на несколько метров, приводя к разрушительным наводнениям в Дельте. Как писал в свое время римский историк Плиний, «если нилометр в районе Асуана показывает 12 кубит (кубит – около 60 см), на Нижний Египет обрушивается голод, если тринадцать, страна живет в достатке, четырнадцать – люди ликуют, ожидая рекордных урожаев, пятнадцать – наступает тревога, шестнадцать – бедствие в результате страшных наводнений». Воздвигнув ВАП, египтяне сняли с повестки дня эту вековую угрозу. Теперь паводок можно регулировать простым открытием затвора шлюза. Помню одну статью, особенно поразившую мое воображение. Она появивилась в журнале Time по случаю десятилетия возведения ВАП. Воздав должное строителям, автор обрушился с критикой на саму идею перекрытия Нила. Ведь, что такое Нил, рассуждал он. Ведь, это, действительно, река жизни, ибо его воды несут и жизнь, орошая поля, и смерть, разрушая на своем пути все, что мешает их движению. Одним словом, божество, олицетворенное в стихии. Оседая на заливных лугах в дельте Нила, силт служил естественным удобрением для риса, а в Средиземном море был питательной средой для планктона, который, в свою очередь, служит пищей для рыб. Перекрыв Нил, мы (русские Дьяволопоклонники!) нарушили этот естественный баланс. Мы, как бы, оказали этой стране медвежью услугу. С одной стороны, укротив стихию Нила, мы спасли Египет от бедствий, порождаемых наводнениями и засухами. А с другой – нарушили естественный экологический баланс, существующий в этом регионе.

Ещё в тридцатых годах двадцатого века в нескольких километрах вниз по течению от Саад-ель Аали, англичанами была построена Старая Плотина, которая, по-видимому, не препятствовала продвижению силта к Дельте. А теперь, когда перед огромной горой Новой Плотины возникло гигантское озеро, в него и оседал, теряя скорость, драгоценный силт, а дальше неслись потоки «чистой» воды, количество которой можно было регулировать простым поворотом затвора водосброса. Человек укрощает Природу, а Природа ему за это мстит. Тонны силта, оседая в водохранилище, заболачивают его, вода начинает цвести, рыбы, идущие на нерест в верховья Нила, не могут перебраться через плотину, огромная чаша водохранилища испаряет массу воды, меняя климат района. В районе Плотины стали выпадать дожди, и бедные нубийцы, которые испокон веков строили здесь свои глиняные хижины без крыш, не знают что делать. В низовьях Нила начинают оседать берега, на заливных лугах меняется состав почвы и т.д., и т. п. В общем, экологическая катастрофа местного масштаба. Но тогда мы об этом не думали: экология была не в моде. Кроме того, тогда все спешили: нужно было успеть до начала очередной войны с Израилем. В том, что она будет, ни у кого сомнения не было. Арабы бешенно закупали у нас оружие, израильтяне бомбили их ракетные установки на Красном Море, долетая чуть ли не до Асуана на своих миражах и фантомах (как там, у Иосифа Бродского: «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый»). Мы тоже жили в постоянном страхе, ожидая бомбардировок Плотины и поселка строителей и вместе с тем благословляя судьбу, что находимся в удалении от реального театра военных действий. Но ехать домой, в Союз, совсем не хотелось: лучше терзаться страхами здесь, чем жить на гроши там, на Родине. Ну и, конечно, все надеялись на наше, русское «авось»…

…Так я и жил, пребывая в «блаженном неведении» относительно страны, в которой обретался. Арабы в белых чалмах и просторных галабеях, черные как уголь нубийцы, завывания муэдзина с минарета мечети, шесть раз на дню разносящиеся по поселку, рамадан с фигурами голодных людей, сидящих на земле с глазами, устремленными на закат: всё это было своего рода декорацией, на фоне которой развивались события, имеющие ко мне непосредственное отношение. И все это не трогало меня, не волновало душу. Я, как хамелеон, жил, меняясь, в зависимости от обстоятельств. Во-первых, я сам по себе, со всеми своими «делами». Затем, я и Л. и это было уже совсем другим измерением. Мы жили вместе, наши жизни слились в одну, но многое из того, что касалось меня лично, было Л. «до лампочки», а посему, не выносилось «на обсуждение». И многое из того, чем жила она тогда, мне тоже было безразлично. Были вещи, о которых я даже не догадывался. Мы жили по принципу «живи и не мешай жить другому», и надо сказать, это работало. В известных пределах. А теперь ещё, мы с Л. составляли некое единство с нашими новыми друзьями Грушиными. С ними мы «расслаблялись», сбрасывая на время табу, необходимые здесь в общении с другими. Наш контакт становился все теснее и интимнее, завязываясь в некую дружбу-любовь, отсутствие которой мы все так остро ощущали порознь. А дальше шел переводческий коллектив и вообще, «служебные отношения». Здесь царил дух соревнования и склоки, где желание выдвинуться, «отличиться», вырастало из страха потерять то, что уже было «наработано». Что же касается других измерений – этнического, земного, и вообще, космического, – то здесь я вообще никак не проявился.

Начать с того, что у меня было начисто потеряно чувство Истории. Мне было наплевать на то, что происходило до меня, как и на то, что будет после моей смерти: главное – это то, что сейчас. Марксистский детерминизм мне всегда внушал отвращение. Фраза «свобода есть осознанная необходимость» не оставляла никакой надежды на личное счастье. Я где-то читал, что вся западная философия – всего лишь комментарий к Платону, но читать Платона я вряд ли бы стал: для этого нужно быть человеком другого склада. В отношении религии мой ум был вообще, что называется, tabula rasa. Я пару раз заказывал Библию в Публичке, но дальше Бытия дело не пошло: все остальное казалось пустым обскурантизмом, не нужным мне, как человеку. Учение Христа тоже казалось скопищем несуразностей, а главное, мне претил его безапелляционный тон: либо верь в Меня, либо пропадай: никакой тебе свободы выбора.

Так я и жил: не веря ни в Бога, ни в чёрта, но время от времени впадая в состояние тоскливого томления по чему-то потустороннему, далекому, не похожему на окружавший меня мир. Желание пробиться сквозь пелену неверия толкало меня то в церковь, то на изучение йоги, то в мистику трансцендентной поэзии. В один из таких периодов мне на глаза попалась книжка по магии Древнего Египта: она пылилась здесь, в Асуане, на полке местной библиотеки. Когда я ее раскрыл, во мне что-то ёкнуло. Я вдруг понял, что это то, что мне нужно. Недолго думая, я сунул ее за пазуху и спокойно вышел из библиотеки. Впрочем, я был уверен, что здесь ее никто не хватится.