Полная версия

Побег из стратегического курятника

Побег из стратегического курятника

заметки консультанта

Владимир Крючков

© Владимир Крючков, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сначала он на секунду ослеп – так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка – это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.

Шестипалый оглянулся – далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.

Лететь было удивительно легко – сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.

Шестипалый повернул голову к Затворнику.

– Куда? – прокричал он.

– На юг, – коротко ответил Затворник.

– А что это? – спросил Шестипалый.

– Не знаю, – ответил Затворник, – но это вон там.

И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.

Виктор Пелевин. Затворник и Шестипалый.Введение

Что может быть скучнее учебного пособия по стратегическому менеджменту? Наверное, только учебное пособие по маркетингу1. Читать их скучно, но еще скучнее их писать. В высшей школе установился режим наукообразия под маской научности. Чем суше и выхолощеннее текст, чем он менее оригинален, тем меньше претензий возникает при прохождении его через рецензирование и редактуру (пересмотрите пять-шесть пособий по стратегическому менеджменту и найдите десять отличий).

Стратегический менеджмент и стратегический консалтинг из яркого пространства, пронизанного светом надежд и научного поиска, постепенно превратились в унылую зону линейного мышления, покрытую паутиной причинно-следственных связей, которую я и называю «стратегическим курятником».

Последуем же за задорными героями пелевинской новеллы о Затворнике и Шестипалом2 и вырвемся за пределы удушающих тривиальных схем, бубнящих о внешней и внутренней средах, типах рынков, видах стратегий… и о многом и многом еще вздоре, убивающем интерес к живому и загадочному миру стратегии.

Вы спросите, как же я до сих пор, будучи профессором и даже (дважды) заведующим кафедрой менеджмента, сам следовал образовательным стандартам, учебным планам и читал из года в год эти курсы, забивая юные мозги, взыскующие истины, священными схемами, незыблемыми концепциями и прочей дребеденью? Да вот так и читал, стараясь побольше рассказать студентам о том, с чем сам столкнулся в ходе многочисленных консультаций и недолгих «ходок» в реальный бизнес – когда на год, когда – на три. Именно эти периоды каждый раз заставляли меня пересматривать правила и концепции, которые логично смотрелись в учебниках, но совершенно не работали, когда за спиной был коллектив в пять-шесть, а то и двенадцать тысяч человек, каждый из которых рассчитывал на то, что в большом кабинете сидит профессионал и не зря получает свою немаленькую зарплату. Нести такую ответственность довольно тяжело и воспитывает она похлеще любых курсов повышения квалификации и стажировок.

Не хотелось бы превращать эту книгу в набор скучных мемуаров, обеляющих неприглядные поступки автора и очерняющих более удачливых коллег. Но часть пути стратегического консультанта, пройденная собственноножно, все же будет отражена в главах о трех «заходах на стратегию» – не корысти ради, а правды жизни для. Жизнь стратегического консультанта – это, прежде всего, жизнь – с друзьями и недоброжелателями, дружбой и предательствами, радостями и разочарованиями, а только потом – поле профессиональной деятельности, перейти которое ой, как непросто.

Замечу также, что эта книга – не отрицание «избитых» истин, которые содержатся в учебниках по стратегическому менеджменту3, отнюдь нет. Так вот, в работоспособности многих из этих истин я убедился на практике, более того, именно недопонимание их сути или небрежение ими наносит колоссальный ущерб бизнесу. Я написал ее, пытаясь показать, что стратегический консалтинг – потрясающе увлекательная область для нетривиальных умов и представляет собой передний край науки и практики, на котором есть место самым современным достижениям человеческой мысли – от современной физики до теологии. Это – побег из Стратегической Флатландии в «прекрасный и яростный многомерный мир» современной науки.

Итак, вперед!

Стратегический курятник

Не слишком ли пренебрежительно я обозначил сферу своей профессиональной деятельности и не переоцениваю ли я свои силы, так решительно отмежевываясь от большинства коллег, трудящихся в ней?

Вопрос справедлив. Я долго размышлял, прежде чем выбрал название книги. На первый взгляд, может показаться, что я поддался комедиклабовской тенденции обхахакивать все и вся, не включая кору головного мозга4. Но это не так – название вызревало годами. В свое время я перечитал достаточно много монографий, учебников и учебных пособий по стратегическому менеджменту и консалтингу. И я их не просто читал, а каждый раз внимательно искал крупицы новых методов и подходов, пытался вычленить оригинальные мысли и работающие методики. Где-то наталкивался на откровенный плагиат с зарубежных переводных учебников, где-то попадался скрытый плагиат, прикрывающийся тем, что копируемая идея была опубликована за рубежом, но еще не была переведена на русский язык. Попадались и прямые многозначительные намеки на то, что идея почерпнута в личной беседе с таким-то гуру и мой собеседник в настоящий момент является единственным носителем уникальной методики в России. При этом большинство плоских и невыразительных в своей основе текстов ссылалось на авторские права и коммерческую тайну.

Но стоило мне обратиться к зарубежным публикациям, как туман рассеивался и я видел перед собой подробно изложенные методики, обсуждение ошибок, допущенных в ходе исследования самим автором, а в качестве приложений следовали методики и образцы первичных документов. Как же так? Почему поднаторевшие в области авторских прав зарубежные коллеги открыто излагают свои методики, а наши плагиаторы и версификаторы так активно путают следы?

Все просто – на Западе, если ты не излагаешь ясно свои методы, тебя тут же прямо спросят – какой же ты профессионал и как можно верить выводам, которые ты приводишь? Профессиональное сообщество признаёт только истинных профессионалов, которые не «секретят лопату», по образному флотскому выражению.

Другая причина была в том, что на моих глазах ряды специалистов по стратегическому менеджменту в один прекрасный момент стали бурно расти за счет далеко не самых пригодных к этому коллег. Объяснение было простым до банальности – учебников по этой дисциплине было переведено и издано много, а за солидные утверждения и разработанные стратегии отвечать, как оказалось, не надо, поскольку все они «там» – в светлом будущем. А «там», как говаривал Ходжа Насреддин, «либо осел, либо бухарский эмир – кто-либо да помрет». Находиться в этих стройных рядах было как-то неуютно, да и просто ниже собственного достоинства. Тогда, «усталый раб, замыслил я побег. В обитель дальную трудов и чистых нег». Трудов теперь хватает, насчет чистых нег ничего определенного сказать не могу. Озарения бывают. А неги?..

Но, шутки – шутками, а отечественный «стратегический курятник», куда, время от времени, я по долгу службы заглядываю, по-прежнему малопригляден. В последнее время, к тому же, его здорово подпортил новый образовательный стандарт вкупе с сопровождающими его порядками, внедряемыми министерством образования и науки. Учебно-методические управления вузов методично доводят эти порядки до уровня параноидального бреда. Мой знакомый, доктор философских наук (будучи при этом настоящим доктором, поскольку имеет медицинское образование), на мои сетования меланхолично заметил, что в его «первой жизни» такая практика существовала в психиатрических лечебницах и носила название «терапии занятости». Пациентов (преподавателей) занимают бесполезной работой, занимающей все их время (корректировкой и актуализацией рабочих программ, разработкой тестов по предметам, которым тестирование противопоказано, подсчетом количества цитирований своих работ и скачиванием малопонятных индексов), чтобы отвлечь от мыслей о том, что зарплату преподавателям не повышали вот уже лет десять5 (последнее широко анонсированное повышение на 30% вылилось в реальное сокращение на 6%6), что годовая нагрузка при этом ежегодно увеличивается на 10% (в предпоследний год – на 30%), и что авторитет преподавателя неуклонно снижается политикой ректората (основная мантра – «мы работаем на территории студента»). Господи, пошли мне терпения перенести то, что я не могу изменить, силы – изменить то, что перенести невозможно и мудрости не перепутать первое со вторым! Но дальше, дальше…

Заход на территорию практического консалтинга тоже облегчения не приносит. Там господствуют доморощенные «гуру», раскрученные бренды и многоступенчатые концепции, требующие немалых затрат от фирм, желающих приобщиться к объявленной мудрости. За раскрашенным же фасадом вы чаще всего обнаружите голый маркетинг и незаконнорожденное дитя его – Пиар (так и тянет сострить насчет пиарровой победы, но помню о ване урганте). Существенную долю рынка стратегического консалтинга занимают фирмы, наладившие промышленную эксплуатацию западных программ, моделей и концепций – BSC, QFD, SAP R3 и множества подобных названий и аббревиатур. Этакий набор «белорусских пармезанов». Здесь пока импортозамещением не пахнет. Большей частью эта индустрия держится на зарубежных дипломах, зарубежных же стажировках и переводах зарубежных книг.

Рассмотрим, к примеру, проблему использования переводов зарубежных книг и монографий. Во-первых, наши издательства для перевода стараются выбрать книги попроще и поразвлекательнее, если можно так сказать. Мне не раз в наших ведущих издательствах говорили о том, что я слишком сложно пишу, что это будет плохо продаваться. В результате такой «маркетинговой» политики на полках наших книжных магазинов в отделах, посвященных менеджменту, рядами стоят веселенькие цветастые книжки, в которых нет ни одной формулы и ни одного графика. Забавные иллюстрации – пожалуйста, а вот графики и формулы – слишком скучно. Буквально на днях пересмотрел тематический стеллаж в магазине «Москва» – нашел единственную книгу с формулами – по экономике проституции7. Если вы думаете, что я прикалываюсь, как говорят мои студенты, загляните в магазин в отдел литературы по менеджменту. Обхохочетесь!

Да и чему удивляться, если на годовом собрании коллектива ректор цитирует Ортегу-и-Гассета по поводу того, что преподаватели математики должны так подавать математику, чтобы студенты ее понимали. Ну, во-первых, уважаемый испанец – философ, преподаватель метафизики, с математикой сам вряд ли дружил и экспертом тут выступать не может. Во-вторых, студентам тоже было бы нелишне понапрягать мозги, чтобы разобраться в математике. Если не получается, лучше сменить профиль обучения. На политологию, например8.

Ну и по поводу адекватности того, что мы получаем в виде западных учебников. В свое время я случайно получил комплект учебной литературы из одного американского университета. Представьте себе, кубометр книг для подготовки к профессиональному экзамену для актуариев, по маркетингу и финансам. Так вот, мое внимание привлек комплект книг по маркетингу. В нем было пять книг:

Базовый учебник «Основы маркетинга».

Пособие для преподавателя с указанием основных трудностей, которые испытывают студенты при освоении базового учебника и рекомендаций, как эти трудности преодолевать.

Пособие для студента, в котором уже ему разъяснялось, что в основном учебнике может вызвать наибольшие затруднения и как с этим справиться.

Сборник свежайших ключевых статей по всем 50 темам базового учебника.

Тест-банк, с помощью которого студент на любом этапе мог проверить степень освоения материала.

Итого – комплект из пяти полноценных книг. На русский язык, как правило, переводился только базовый учебник и то, в выходных данных скромно пряталась политкорректная формулировка «сокр. пер. с англ.» – сокращенный перевод. Что такое «сокращенный перевод», я увидел, когда мне в руки попал оригинальный учебник Эванса и Бермана. Это был полноценный фолиант, с цветными иллюстрациями, методиками и примерами их применения. При переводе методики и примеры куда-то подевались (о цвете вообще молчу), и осталась одна «пролетарская суть», по выражению незабвенного красноармейца Совкова9. Эта проблема касается не только маркетинговой литературы, но и литературы по стратегическому менеджменту.

Еще одна проблема – качество и адекватность переводов исходным текстам. Я уже писал раньше о серьезных смысловых искажениях при переводе мирового бестселлера Хаммера и Чампи10, в результате которых русский читатель практически был лишен возможности понять сущность излагаемой концепции. И таких примеров – масса. Если учебно-методические объединения вузов не возьмут переводы и рецензирование основополагающих зарубежных книг под свой контроль, студентам так и будут дальше рассказывать неправильно переведенные и превратно понятые истины, дополнительно истолкованные в силу разумения каждого преподавателя.

Третья проблема – профессиональный выбор рабочей концепции, который тоже, как это ни грустно, небезупречен. Не секрет, что многие широко разрекламированные концепции, созданные «гуру менеджмента», представляют собой грамотно организованные кампании по продвижению самих гуру. Международный рынок консалтинга переполнен, количество заказов сокращается и в этой обстановке невозможно выделиться из толпы равных тебе без некоторой «фишки», видового отличия. Проще всего взять привычную концепцию, вставить в нее парочку новых терминов, добавить схему, имеющую черты логотипа и придумать броское название. Брендинг+нейминг+продвижение – и вуаля! – новое слово в консалтинге!

Большая часть этих «новинок» сходит с рынка, не оставляя следов, но попытки имитации инноваций в консалтинге не прекращаются. И от профессионалов требуется поистине глубокое знание предмета, чтобы выделить подлинно новую концепцию или новый инструмент в рекламной шумихе.

И, наконец, главная проблема – несопоставимость нашей экономики и экономик развитых стран. Те проблемы, для которых разработаны последние модификации методов стратегического менеджмента, для нас будут актуальны, дай Бог, лет через 50. Даже те, на которых поголовно основаны наши учебные планы и учебные пособия, созданы 50—60 лет назад и намного опережают потребности нашей экономической действительности. К сожалению, мы представляем для мирового опыта своеобразный «экономический парк юрского периода», заглянув в который, они могут полюбоваться на «окаменелые» приемы и методы, давно уже забытые в развитых и даже развивающихся экономиках. Недавно я пересматривал список российских журналов, цитируемых в международной базе Scopus. Там много математических, физических, технических, биологических, медицинских журналов. Есть даже философские и экологические. Из экономических журналов там только «Экономика региона», непонятным образом затесавшаяся в калашный ряд. Как говорил один из героев романа «Территория» О. Куваева: «Мы не викинги и нечего челюсти выпячивать!» К сожалению, озирая независтливым взором стратегический курятник, натыкаюсь сплошь на выпяченные челюсти. Поверьте, это утомляет.

Этим летом в Питере я забрел в книжные ряды лавки писателей во дворе Михайловского замка. Купил там впервые изданные на русском языке записки о писательском мастерстве Курта Воннегута. Всегда читал его с интересом (может, потому, что он тоже был химиком по первому образованию). Воннегут рассуждает о роли «гадателей» и «сведущих людей» и в порядке иллюстрации рассказывает маленький эпизод из жизни малоизвестного венского врача, венгерского эмигранта Игнаца Земмельвейса. Тот обратил внимаение на высокую смертность рожениц в венской больнице и предположил, что причина в том, что австрийские врачи не мыли руки после препарирования трупов в морге, а сразу шли в родльное отделение. Все, что он предложил этим уважаемым людям, было помыть руки после морга. Его подняли на смех, а он терпеливо призывал коллег к простой гигиене. В конце концов, они согласились только из желания посрамить выскочку-эмигранта. Смертность резко упала. Вскоре Земмельвейса уволили из больницы и вообще выслали из Австрии. Земмельвейс – «сведущий человек», его австрийские коллеги – «гадатели». Далее Воннегут резюмирует: «Гадатели обладают всей полнотой власти. Они не очень-то заинтересованы в спасении жизней. Единственное, что для них действительно имеет значение, так это то, чтобы их словам внимали, какими бы невежественными ни были их догадки, которым нет конца и края. Если и есть на свете то, что они по-настоящему ненавидят, так это сведущие люди.

Так что будьте одним из сведущих. Во имя спасения наших жизней, включая и вашу собственную. Будьте благородны и честны11».

Спасибо мудрому писателю, – видимо, ради этих строк я и забрел в тихие ряды питерских книжников.

Философский камень стратегического консультирования

Вообще-то я не люблю пафосных метафор и литературщины, но аналогия стратегического консультанта с алхимиком содержательна, потому я ей и воспользуюсь, рискуя навлечь на себя подозрения в графомании.

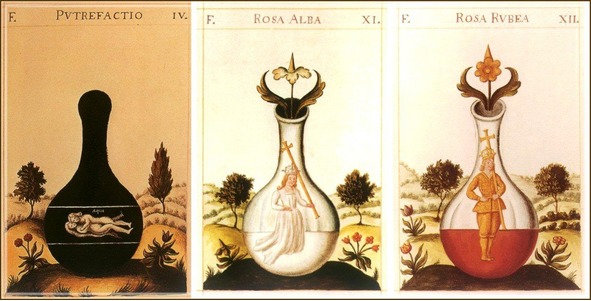

Начнем с того, что далеко не каждый алхимик мог создать философский камень. Тех, кто находил философский камень, называли адептами. Согласно сохранившимся записям алхимиков древности, философский камень получали за три алхимических стадии (рис. 1):

Рис. 1. Нигредо – Альбедо – Рубедо

Нигредо (чернота) – первый этап создания, однородная черная масса из исходных компонентов.

Альбедо (белизна) – получение малого эликсира, который уже способен трансформировать металлы в серебро.

Рубедо (краснота) – завершающий и самый опасный этап. Малейшая ошибка в этом процессе может привести к взрыву.

При удачном завершении и получается Великий эликсир, он же Магистерий или Философский камень.

Философский камень – вечная цель и мечта человечества, а по сути, и по представлениям алхимиков – это не только конкретное вещество, способное изменять нечто одно в нечто другое, это некие знания, делающие человека владыкой мира, открывающие ему предназначение или цель жизни.

Именно поиск таких знаний и приводит настоящего ученого в стратегический консалтинг. Не каждому дано стать адептом. Случаются и просто удачливые коммерсанты от науки.

Здесь стоит немного поразмышлять о том, а ЗАЧЕМ человечеству Философский камень? Только ради его утилитарного назначения? Обретения бессмертия? Или речь идет о символическом бессмертии, которое наступает в момент постижения истины?

Последуем за признанным мастером распутывать подобные клубки мыслей – Александром Секацким. В очередной записи своего блога «О происхождении смысла»12 он рассуждает: «Очень важно докопаться до истины – но как же не задуматься при этом, кто и зачем ее так глубоко закопал? Или: почему мы должны во что бы то ни стало расшифровать адресованную нам шифровку, ту, которую мы сочтем нам адресованной, даже если речь идет о загадке крито-минойской цивилизации?

Сложнее понять, что зашифровано в шифровке вообще, шифровке как таковой, и что в этой форме столь притягательного, что заставляет нас не жалеть ни времени, ни сил и порой тратить всю жизнь на дешифровку зашифрованной части мира?»

Далее Секацкий рассуждает: «Возьмем для примера самые разветвленные, отточенные в течение многих поколений практики дешифровки – каббалистику и гематрию. Поиск сокрытого имени Б-га (расшифровка тетраграмматона) был своеобразным интеллектуальным спортом еврейского народа на протяжении веков, собственно, духовным стержнем иудаизма и хасидизма. Само дело расшифровки сокрытого тетраграмматона при этом не слишком продвинулось, но зато многочисленные побочные плоды впечатляют».

Неудивительно, что в поисках методов стратегического консультирования я тоже не прошел мимо этого вида интеллектуального спорта и получил свой «побочный результат», о чем несколько ниже и написал.

В этой книге я попробую показать на своем примере, как можно стать адептом управленческого консалтинга. И использую для описания три стадии поиска Философского камня. При этом ни в коей мере не претендую на единственность и непогрешимость этого пути.

Первый заход на стратегию. Нигредо

В начале второго курса на химфаке МГУ нам объявили о создании новой группы химиков-вычислителей (химической кибернетики). Я пошел туда, не раздумывая, поскольку переливать из пробирки в пробирку мне уже наскучило, а тут пообещали усиленный блок дисциплин по математике и доступ к компьютерам. Не обманули. Лекции нашей группе читали хорошие специалисты, достаточно упомянуть Бориса Павловича Демидовича, который читал нам курс уравнений математической физики. И компьютеров я нагляделся вдоволь – вплоть до легендарной машины «Сетунь», стоявшей в подвале нашего факультета и являвшейся единственной машиной в мире, работавшей по троичной системе. Диплом я делал, курсируя между вычислительными центрами МГУ, Академии наук и Гидрометцентра СССР13. Именно там стояли нужные мне машины БЭСМ-6.

Потом был завод в Херсоне, где я последовательно работал в химической лаборатории, отделе АСУП, инженером-технологом и мастером в цехе. И все это время мы с приятелем с судостроительного завода мечтали о приложении идей кибернетики к производству. Приятель закончил матфак Воронежского университета и был куда более меня подкован в кибернетике. Именно он открыл мне Стаффорда Бира, Тейяр де Шардена, Германа Гессе и много кого еще. Мы именно мечтали. Стоило нам прочитать об идеях самоорганизации систем Гордона Паска на базе простого принципа нехватки пищи в системе, как фантазия тут же уносила нас в возможности применения этих принципов на практике. Наши общежития стояли на соседних улицах, и мы бродили между ними по ночным улицам, восхищаясь маленькой новеллой Норберта Винера о смерти квадрата или обсуждая легкость стиля ранних работ Гаусса.

Однажды мы услышали по радио о Московском институте управления и сразу решили поступать в его аспирантуру – так нам понравилось название института. И мы поступили туда. Эта эпопея достойна отдельного описания, но сейчас речь не об этом. Я поступил на «ректорскую» кафедру теории управления (а куда же еще?) и решил заняться вопросами прогнозирования. Я днями просиживал в трех библиотеках14, читая иностранные книги по теме и книги из закрытого каталога по френологии, физиогномике и хиромантии. Мне хотелось докопаться до основ предсказания будущего. Астрология меня не заинтересовала, как явно искусственное построение, лишенное научной логики. А вот физиогномика и френология открылись с неожиданной стороны – и Лафатер и Гальтон оказались серьезными исследователями, опиравшимися на хорошую фактологическую базу.

Но все это было только прелюдией к изучению современных методов прогнозирования, переживавших период расцвета. В некоторых классификациях тогда количество известных методов прогнозирования достигало шести тысяч! В то же время подавляющее большинство крупных фирм на практике применяли один-два метода, доводя методику их применения до совершенства.

Я с головой окунулся в прогностику. Прагматичные западные прогнозисты пришли к выводу, что вся методы прогнозирования бессильны перед непознаваемостью природы и смысл прогнозирования не в том, чтобы наиболее точно предсказать будущее, а в самом процессе прогнозирования – в формировании команды единомышленников, способных оперативно и согласованно реагировать на изменения в окружающей среде. Для меня этот взгляд был новым, но он многое объяснял в практике прогнозирования – неуспехи в попытках предсказания будущих событий, значительные отклонения реальности от прогнозов, неэффективность средств, вложенных в системы опережающего управления и ситуационные центры. Искать будущее надо было не в самом будущем, а в настоящем! Даже не само будущее, а его «генератор». И этот генератор еще надо было учиться создавать. Именно в этом направлении и протекала моя дальнейшая научная деятельность. Я не переставал искать закономерности развития экономических систем, опираясь на законы физики, и искал методы организации группового стратегического мышления в организациях. К сожалению, мои умозаключения не подкреплялись практикой, от которой я был отстранен. Но гипотез, от которых не отказываюсь и сейчас, было разработано немало. Славная была охота…