Полная версия

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг.

Я пробыл на заводе непрерывно 36 часов, сам перетаскивая детали со станка на станок. Может быть, кто-то подумает, что я боялся, да нет, совершенно нет, я старался, мне хотелось поставить мой клапан. Приношу на стенд клапан, а он сразу не ставится. Чтобы его поставить, надо снять коробку приводов. Мудрый и добрый начальник бригады испытаний Баженов (по нашим понятиям старик) понял, чем это пахнет, если на разговор попаду я, и сказал: «Эдуард, иди домой спи», а на вопрос Кузнецова ответил: «Да, клапан на стенде, начинаем монтаж» и дал команду на частичную разборку двигателя. Если бы вместо Баженова, был кто-нибудь другой, то он не взял бы на себя ответственность и сказал бы, что клапан-то есть, но поставить его невозможно. «Чтобы его поставить, надо коробку снимать», и такой бы шум поднялся: «Камоцкий ошибся!» А то, что он придумал клапан, уже не в счет. Клапан поставили, и испытания двигателя продолжили.

Стремление к совершенству порой кончалось досадным просчетом. Для какой-то цели я предложил сделать отвод от масляной магистрали и выпустил чертеж тройника.

Тройник я сделал таким легким, что он сломался при первом же испытании.

Каждое утро в сборочном цехе Кузнецов проводил «оперативки», на которых от нашей бригады присутствовал я. Кузнецов на оперативке спросил: «Кто выпустил чертеж?» «Я». Умный конструктор сделал бы с запасом, чтобы ни в коем случае не сломался, а если потом при облегчении детали она бы сломалась, так это лишний бы раз подтвердило квалифицированность конструктора. Конструктором я так и не стал, Я был фантазером, схемщиком, исследователем.

При остановке двигателя из задней опоры струйкой вытекало и загоралось масло. На работоспособности двигателя это не сказывалось, но это было некрасиво, и струйка могла попасть на взлетную полосу, что уже было недопустимо. На клочке бумаги размером с пол-ладошки я нарисовал клапан. Жуков прямо эту бумажку подписал и по этому «чертежу» сделали клапан. Уже 50 лет летает двигатель с этим клапаном. Разумеется, потом были на него выпущены чертежи с соблюдением всех формальностей.

Спустя какое-то время (недель или месяцев) на двигателе опять появился дефект: «Течь масла из задней опоры». Я стал после испытания и разборки двигателя внимательно исследовать каждую опору и нашел следы нагара. Я понял, в чем дело.

Чтобы на переходных режимах гасить колебания ротора турбины, задний вал сделали двойным, и между валами образовалась полость. При работе двигателя в эту полость попадает масло и удерживается центробежной силой. При остановке вала центробежная сила исчезает, и масло падает, а затем вытекает через лабиринты. Когда я Кузнецову это показывал, он довольный ткнул меня пальцем в живот, потому что нет большей радости для конструктора, чем радость от разгаданной причины дефекта. Конструкцию вала изменили, и дефект пропал.

После одного из испытаний на гидротормозном стенде друзья в 14-м цехе меня назвали миллионером – это стоимость двигателя.

Мы искали пути уменьшения теплоотдачи в масло, чтобы уменьшить размер самолетного радиатора для охлаждения масла и, тем самым, хотя бы немного увеличить дальность полета. Работа проводилась по просьбе, или по требованию Туполева, но что значит «по просьбе», просьба Туполева в любом случае означала и требование.

В данном случае планировалось во время работы двигателя уменьшать расход масла на охлаждение картера камеры сгорания и следить при этом за температурой масла на выходе из картера. Испытание проводили мы с Семеновым. Монтаж двигателя, как всегда затягивался. Уже наступил вечер, а Семенов собирался с женой сходить в клуб на новый фильм. Перед началом последнего сеанса он, глядя на меня, говорит: «Посмотрите?» Ответ был предопределен, мне он доверял и убежал.

Датчики поставлены, приборы проверены, идут остальные работы, я сижу за пультом стенда и в полудреме скучаю. Раздается звонок, я беру трубку:

– Алло;

– Кто говорит?

– Кого надо?

– Кто говорит?

– Кого надо? – и тут раздается львиный рык:

– Кто говорит?

– Камоцкий;

– Это Кузнецов. Что делается?

– Идет монтаж – и я рассказал что делается.

Ближе к полуночи запустили двигатель, вышли на режим, прогрели, провели замер – все параметры на уровне обычных при таких испытаниях. Начали эксперимент.

Подаю команду прикрыть клапан – температура не изменилась. Подаю команду еще прикрыть клапан, а температура осталась прежней. По моей многолетней практике работы я знал, что первоначальное прикрытие клапана практически не уменьшает расхода, расход чутко реагирует на положение регулирующего элемента на стадии близкой к закрытию, и я подаю команду еще прикрыть клапан. Уменьшили немного расход масла, а температура не изменилась. Я даю команду еще уменьшить расход, а температура опять держится на прежнем уровне. И я не забеспокоился. Я подумал, что расход еще практически не уменьшился.

После очередного уменьшения расхода раздается страшный визг и двигатель заклинивает. Оказывается, на пульте перепутали приборы и следили за температурой другой магистрали, а я при запуске двигателя этого не заметил, т.к. исходные температуры в этих магистралях совпадали. Всё равно виноват я – надо было после первого же замера перепроверить замеры. Позвонили в клуб, но раньше Семенова прибегает Кузнецов. Он дома услышал визг. Когда на стенд вбежал Семенов, Кузнецов глянул на него: «Пошел отсюда». Можно понять досаду Кузнецова – пропал двигатель, сорвался темп доводки, ведь доводились более сложные узлы, чем система маслопитания. После этого мне и начальнику цеха потребовалось дать подробное изложение события сотруднику КГБ. Не вредительство ли.

Еще эпизод.

В конструкции центробежного суфлера я предусмотрел регулировочную иглу, но влияние этой регулировки оказалось неуловимым и иногда получалось, что проходное сечение закрывалось полностью. Иглу аннулировали, но на некоторых режимах из редуктора стало выбивать в компрессор масло.

Руководил испытаниями Семенов. Я предлагаю вместо снятой регулировочной иглы поставить жиклер. Экспериментируя в лаборатории, я по наитию пришел к выводу, что удовлетворительный результат должен получиться при диаметре жиклера 8 мм. Но где взять жиклер? На испытательной станции есть станочный участок металлообработки, но он в другом корпусе и надо ждать пока освободится токарный станок, а это все время, время. Я достал из кармана 15-тикопеечную монету, она по наружному диаметру как раз подошла, а сверлильный станок на стенде был. После этого 8-мимиллиметровый жиклер ввели в конструкцию и поставили на всех двигателях.

На летных испытаниях был двигатель еще без жиклера и дефект проявился. Испытатель от нашего завода, зная, как я вышел из положения, проделал ту же операцию с 15-тикопеечной монетой. За это его лишили премии. Он возмутился.

– Как же так? Я же сделал то же самое, что и Камоцкий.

– Тоже мне Камоцкий. Ты представитель, и здесь не цех 14, а ЛИИ (летно-испытательный институт). Не хватало еще, чтобы говорили, что на двигателях Кузнецова 15-ти копеечные монеты стоят.

Вот я рассказываю о своей работе. Работать было очень интересно, маслосистема обеспечивала работу двигателя. Но сам-то двигатель состоит из редуктора, компрессора, камеры сгорания, турбины, и работоспособность именно этих узлов определяла работоспособность и экономичность всего двигателя. Там решались главные проблемы, и там были и ночи бессонные, и волнения, и мучительные поиски решения серьезнейших проблем. И были люди, которым работа была интересна.

После завершения Госиспытаний НК—12, группу инженеров ОКБ командировали в Москву, к Микулину и к Люльке «для обмена опытом».

Параллельно с Туполевым тяжелый бомбардировщик делал и Мясищев, а двигатели для него делал Микулин. Четыре ТРД по два с каждой стороны располагались прямо в крыле, непосредственно у фюзеляжа. Мы оказались на заводе Микулина перед Первым Мая, когда проводились репетиции парада. По счастью, как раз над заводом пролетела та часть воздушного парада, в которой демонстрировались наши тяжелые дальние бомбовозы. По счастью, мы вышли покурить в это время на дворе завода. (Я вот сейчас подумал об этом удивительном совпадении – вот и суди тут о «судьбе» и «вероятности совпадения» – четыре совпадения никак не связанных между собой событий).

Низко над заводом пролетела волна мясищевских самолетов, а следом за ними с той же скоростью пролетели наши. У ребят из ОКБ Микулина, с которыми мы стояли в это время во дворе, при виде наших самолетов, летящих с той же скоростью, что и их, но при меньшем расходе топлива, вырвалось: «Зачем же наши?» Они и не пошли, а наши до сих пор летают. А картина дух захватывала: летит над головой в одном самолете 50 000 л.с., как атомный ледокол «Ленин».

Первый отпуск

В первый свой отпуск я поехал домой. Мне очень хотелось проехаться на пароходе. Это самый медленный транспорт, но поездка на пароходе это отдых, это созерцание, умиротворение, это как прогулка по картинной галерее, где экспонированы картины великих пейзажистов. Я всегда старался и стараюсь поездки превращать в путешествия. На этот раз мне хотелось до Ростова плыть пароходом по Волго-Дону. Пароход был проходящий из Москвы, поэтому билет можно было взять только по прибытии судна в Куйбышев. Билет был только в третий класс – это на носу большой зал с плацкартными местами. Стоимость билета 37р. На свою зарплату я мог купить 30 таких билетов. Желание ехать пароходом было так велико, что я плацкарт в третьем классе предпочел всем другим видам транспорта (кстати, это было существенно комфортней, чем плацкарт в поезде).

Пароход был колесный, дореволюционной постройки, и порядки на пароходе были еще старые – дореволюционные: пассажирам нижней палубы, т.е. третьего и четвертого класса, вход на верхнюю палубу, где размещались господа, был запрещен. В теплую погоду нижним пассажирам можно весь день торчать на своей узкой палубе, а если команда попадется «ничего», то можно пристроиться где-нибудь и на носу среди лебедок и других приспособлений, которые служат для швартовки к пристани, или стоянки на якоре.

Большая каюта третьего класса в носовой части парохода разгорожена на «купе». «Купе» в общий проход – коридор, дверей не имеет, в купе восемь мест. Четыре полки – две верхних и две нижних. Каждая полка по длине небольшой перегородкой поделена надвое, т.е. на каждой полке по два места в торец друг к другу. В нашем купе у самого окна ехала семья: бабка и мать с грудным ребеночком. Бабка что-то говорила, у нее видно был богатый набор разных «случаев» с соседями, со знакомыми, с родными, двоюродными и троюродными. Есть говоруны, хранящие в своей памяти такое количество сюжетов, что хватит на всех романистов. Я ничего не помню, но иногда записываю, вот и рассказ бабки я восстановил по «путевому дневнику». Не рассказ интересен, а интересна атмосфера общего вагона, общей большой каюты и интересы ее обитателей.

Сейчас бабка рассказывала про веселую, хозяйственную женщину, которая с рублем в кармане пианино покупала, расплачивалась и опять что-то покупала. Сама в конторе служила, муж инженер. И вот захотелось им второго ребеночка, а врачи, когда уж срок подходит стучаться, заявили «нельзя». Значит, уж и отказаться поздно. Туда – сюда, покрутились и решили послушаться врачей.

Бедные врачи.

Слушал рассказ мужчина средних лет, которому, видно было, не нравилось, что рассказчица сейчас, наверное, будет «поливать» врачей, но воспитанный в нем такт и природная скромность заставляли его кивать головой и проявлять внимание к рассказчику. В купе по другому борту, в торец к нашему через проход, шестеро играли в карты. Мальчишка, солдат, двое мужчин, женщина и девушка, которую интересовала не игра, а участие в игре ее самой с любой компанией, лишь бы не быть одинокой в долгой дороге. Самое живое участие в игре принимал мальчишка, который кричал, спорил, на него цыкали, он доказывал, оправдывался, нападал.

В купе, наискосок от нашего, трое пили и тихонько разговаривали. Я сдал чемодан в камеру хранения и пошел обследовать свои владения, т.е. нижнюю палубу.

Много народа стояло вдоль бортов на нашей узкой рабочей палубе. На солнечной стороне встать было некуда, а на теневой стороне было неуютно. Пошел на корму. Вдоль машинного отделения шел узкий коридор. В коридоре вдоль стены машинного отделения, где нет дверей, наложены ящики. В одном месте ящики были сложены в один ряд, и на них кто-то спал. На мешках сидел и ел хозяин мешков. Люди ехали по делу, они не торчали на палубе, они поездку совмещали с отдыхом – хоть отоспаться вволю. На корме – в общем зале четвертого класса места только для сидения, многие едут на короткие расстояния, народа много, проходы забиты мешками, у кого-то ребенок расплакался, пассажиры каждый сам по себе – обстановка к разговорам не располагала.

Завершив осмотр, пошел в свою каюту читать. В карты играли уже другие, а из тех, кто раньше играл, двое ели, бабка спала на верхней полке – не такая уж и бабка. Женщина, полу отвернувшись, кормила грудью ребеночка. Те, кто раньше пили, теперь довольно громко, перебивая друг друга, комментировали сообщение о том, что Берия после смерти Сталина стал врагом. В соседнем купе оказалась группа студентов. Раньше их не было видно, наверное, на верхней палубе были. Студентов с верхней палубы не гонят, у верхних пассажиров дети в основном студенты, так что эти пассажиры как бы заочные товарищи их детей. Верхние пассажиры заступаются за студентов, если они едут группой и ведут себя не нахально. А проводнице тоже неудобно их гнать – внизу они едут временно, через некоторое время это будут ее пассажиры. Я с книгой пошел на нос, надеясь, что команда «ничего», но там вообще никого не было.

Закрыл за собой дверь с надписью: «вход запрещен», и сразу вся эта нижняя палуба осталась сзади, а я как бы вышел к Волге один, а она бежит мне навстречу: широкая, открытая. Ветер рвет страницы, а вода все бежит, бежит под борта. Я сел так, что бурунов не видно, видна только водная гладь, и нет впечатления, что пароход погружен в воду и плывет в воде. Может, там, где-то сзади и есть пароход, а тебя нос парохода над водной гладью несет, как Господь на своей ладони. Вот он самый, что ни на есть, «первый класс».

Носовая палуба парохода несколько выше нижней палубы, и верхняя палуба оказывается рядом, так что рукой можно дотянуться. На верхней палубе тоже пассажиры. Их немного – палуба большая, а в каютах по 2 или по 4 человека, да музыкальный салон, да ресторан.

В 1956-м году я на таком же пароходе плыл из Уфы пассажиром второго класса. Я по второй палубе подошел к носу, когда пароход подходил к какой-то пристани. Носовая рабочая палуба на этом пароходе была заполнена людьми. Люди от пристани к пристани менялись, и я имел возможность наблюдать, как по разному разные люди себя ведут, когда матрос при подходе к пристани просит освободить рабочую палубу.

Один идет сразу за пределы рабочей палубы. Уходит он так, чтобы уж не мешать людям работать, и не нарываться на то, чтобы еще раз просили. Уйдет матрос – он, если желание появится, подойдет к рабочей палубе и посмотрит: нет ли местечка, а если нет, ну так что же. Другой норовит только перейти с места на место. Этот выгадывает. А вдруг уйдешь, а потом места хорошего не будет. Может, матрос его не прогонит. Ведь матрос сказал всем уйти, все и ушли, а одному, может, и не будет говорить.

Тут уж зависит от матроса. Который подумает «нахал», да ничего не скажет, а будет работать так, что «нахал» сам уйдет, другой матом покроет, а который наоборот, если уж такой пассажир ему помешает, вежливо попросит перейти на другое место, да еще и извинится.

И уходят пассажиры по-разному: один молча, другой что-то пробубнит, а третий переругнется с матросом, как со своим. А одного видел, который ну прямо весь унизился, когда матрос попросил освободить рабочую палубу. Все на себя принял, будто и нет вокруг таких же, которых тоже прогнали. Молодой такой, сумочка с картинкой через плечо.

Рита рассказывала про трагедию, которая разыгралась на пароходе, когда она после майских праздников плыла из Саратова в Куйбышев. Молодой человек из четвертого класса никак не мог найти место, где бы он мог пристроиться на ночь. И на этом пароходе для пассажиров четвертого класса был зал на корме со скамейками без обозначенного места и нижняя палуба, где размещались пассажиры с мешками, корзинами, с другим большим грузом, но так, чтобы не мешать экипажу работать. Присел парень на ступеньке лестницы на вторую палубу – его прогнали, хотел присесть на скамейку в каюте четвертого класса – говорят занято. В проходе прогнали – мешает ходить, и даже на открытой кормовой палубе умудрился сесть так, что кому-то помешал. Очевидцы потом рассказывали: прокричал он что-то и прыгнул с кормы за борт. Сообщили на мостик, пароход прогудел сигнал: «Человек за бортом», застопорил машину и стал шарить прожектором по воде. Ночь, волна, вода ледяная – по берегам еще кое-где лед лежит не растаявший, пошарил, пошарил, дал круг и пошел дальше.

Я световой день так и проводил на «баке» – носовой рабочей палубе, куда, согласно надписи, вход был запрещен. Сидел там один, смотрел на берега, читал, но когда подходили к пристани, я заранее уходил в каюту, чтобы не мешать палубной команде, так что меня никто не гнал.

Читал я «Анти Дюринг» – я еще искал истину, дома прочитал «Материализм и эмпириокритицизм» и учился в университете Марксизма-Ленинизма. Для себя истину я нашел, когда женился; историческую истину я нашел через 50 лет.

Погода была настоящая летняя, жара была настоящая сталинградская, но мне на открытой палубе было не жарко, плеск и шуршание воды умиротворяли, пейзажи для меня были новые, и настроение у меня было отпускное.

Волго-Донскому каналу присвоили имя Ленина, но на входе в канал со стороны Волги стояла колоссальная бронзовая статуя Сталина.

Интересно смотреть, как «катится» колесный пароход по каналу. Колеса выхватывают воду из-под носа парохода, так что уровень воды в канале, судя по изменению мокрого следа у бетонного берега, понижается, пожалуй, на метр, и выбрасывают эту воду к корме, так что там уровень повышается. Создается впечатление, что пароход все время катится как бы с водяной горки. В Грозном навестил директрису заочной школы.

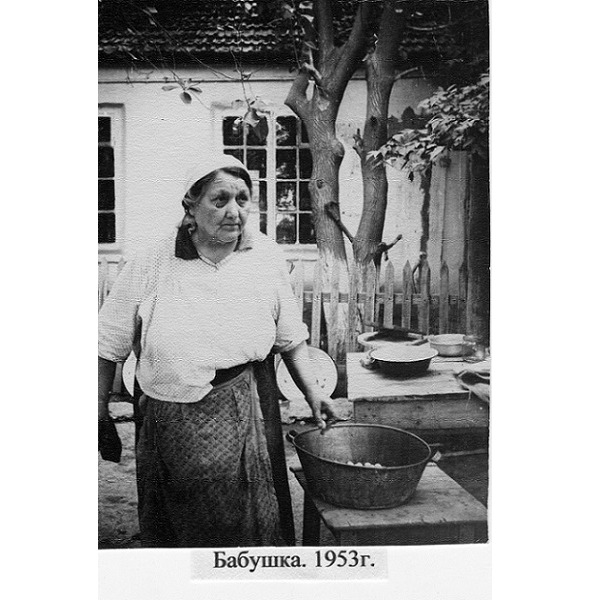

Отпуск в совхозе прошел как обычно. Тетя Люся и бабушка весь день на кухне. Павел и Генка – еще школьники.

В Куйбышев вернулся через Харьков. В Харькове зашел в институт и навестил живущих в Харькове друзей. Из Харькова на маршрутном такси съездил в Днепропетровск, чтобы навестить Толю Сокологорского, который в нашем драмкружке играл актера в «На дне».

Толя познакомил с женой, сводил на свой завод. Удивил он меня тем, что, он – выходец из нашей компании нестяжателей, бессребреников – похвалился купленными золотыми вещичками. Я еще был не от мира сего.

«Прекрасно отдохнув и развеявшись, я с нетерпением бросился в объятия трудовых будней» это не штамп, это мое ощущение.

Исследовательская работа

Кроме текущей работы на испытательной станции, в лаборатории и на рабочем месте за чертежной доской и за построением графиков, кроме написания отчетов по проведенным испытаниям под аккомпанемент телефонных звонков, вызывающих меня на испытания, я сразу начал исследовательскую работу. В институте нас убедили, что все считается, а здесь все базировалось на опыте Оппермана. Я был уверен, что должен быть способ расчета высотных характеристик.

Приступив к работе в бригаде маслосистемы, я, естественно, стал искать литературу о шестеренчатых (шестеренных) насосах и о приводных центробежных воздухоотделителях. Проработал немецкие отчеты и запросил из ЦИАМа список литературы. По этому списку запросил из куйбышевских и московских библиотек литературу.

По шестеренным насосам были многочисленные работы по уточнению расчетов их производительности с привлечением данных об эвольвенте профиля зуба. Эти расчеты были абсолютно не нужны, т.к. все насосы имели перепускные редукционные клапаны. Эти уточнения разрабатывались исходя не из потребностей практики, а только для того, чтобы себя занять псевдонаучной работой. По проблеме кавитации была только одна фраза в книге Башта о том, что окружная скорость шестерни не должна превышать 5 м/сек. С такой скоростью стекает масло с шестеренки, независимо от её диаметра, а объем нагнетаемого масла определяется шириной шестерни (длиной зуба), ну и, разумеется, модулем. Пытаясь описать процесс заполнения впадины между зубьями шестерни традиционных насосов с входом масла против центробежных сил, я получал неинтегрируемые уравнения, и понял, почему Башта ограничился экспериментально полученной рекомендацией.

В наших немецких насосах жидкость во впадину между зубьями входила не по радиусу против центробежной силы, а с торца. Я начал исследовать. В моем распоряжении были неограниченные возможности для экспериментов в лаборатории. В конечном счете, я вывел формулу для расчета производительности этих насосов при неполном заполнении впадины в зависимости от давления на входе, т.е. от высоты полета. Я ликовал; до этого мы с Опперманом с интересом ожидали очередного испытания в лаборатории – какой будет высотная производительность? Он, конечно, предполагал, но подогревал мой интерес. И вот я нашел, нашел как это можно, хотя бы примерно, посчитать.

Кроме того, я показал, как протекают высотные характеристики при изменении скорости вращения шестерен для традиционных насосов с радиальным входом, немецких насосов с входом с торца шестерни и импеллерных – торцевых насосов с крыльчаткой, установленной прямо на шестеренках.

И самое главное, я показал, что для торцевых насосов есть однозначная зависимость между диаметром шестерни и максимально достижимой производительностью насоса. Меньше максимальной она может быть по многим причинам, но больше максимальной при любой ширине шестерни, при любом модуле и при любой скорости вращения производительность быть не может. По теории шестеренных насосов больше делать было нечего. Я написал отчет, и в отчете привел график максимальной производительности в зависимости от квадрата диаметра шестерни для уровня земли (взлет) и для полета на высоте 18 км.

Сперва Жуков откладывал подписание отчета: «Вот подожди, сдадим госиспытания», а после госиспытаний выронил фразу: «Ну откуда я знаю, правильно ты написал, или нет». Он даже, не веря мне, предложил доработать насос, превратив его из торцевого в радиальный, и снять еще раз характеристики до доработки и после доработки. Сделал. Все равно так и не подписал. Не знаю, чего он боялся (а зачем он в истории с клапаном сказал: «да делай то, что делал» Между прочим, эта ассоциация у меня возник только сейчас, а тогда я был доверчив безгранично). Обойти Жукова и, тем самым, как бы, пожаловаться на него, я считал неудобным. Когда меня через несколько лет перевели на работу в другой отдел, я, чтобы сдать отчет в архив, принес его на подпись к первому заместителю Кузнецова. Он, подписывая, проговорил: «Ну, Жучок, так и не подписал». Не желая подводить Жукова, я не пошел подписывать отчет к Кузнецову. Жуков ко мне во всех отношениях относился хорошо и позволял делать любые эксперименты.

Я написал статью о насосах и отправил ее в ЦИАМ, но сопроводительное письмо подписал не у Кузнецова, а уж не помню у кого. Когда я поинтересовался ее судьбой, мне сообщили, что она потерялась где-то у начальника ЦИАМа. Я опубликовал статью в секретном журнале и тем самым запретил, или разрешил на нее не ссылаться. Я надеялся, что Главный увидит статью – он все журналы просматривал и ставил на них свою подпись, фиксируя просмотр, но на этом номере его подписи не было. Так он и не узнал о моей «эпохальной» работе (не сложной, инженерной, но совершенно новой, не уточняющей предыдущие знания, а закладывающей основу для уточнения, если кому-либо это захочется сделать от нечего делать). В ЦИАМе на какой-то конференции после моего доклада о насосах в перерыве меня спросили, защитился ли я, когда я сказал, что нет, ко мне потеряли интерес, а я считал, что мне диплом должны преподнести на «тарелочке с голубой каемочкой» – ведь я же работу сделал, работа – вот она. Своим докладом я оповестил о ней мир, но никто не побежал ко мне благодарить меня за это.

В этой истории я об одном жалею – жалею, что не показал расчеты и формулу Опперману. Во-первых, ему было бы приятно, что его насосы нашли теоретическое описание. Во-вторых, было бы приятно мне от него услышать похвалу, в которой я не сомневаюсь. И, в-третьих, он, может быть, поднял бы это на щит и тогда, может быть, не возникла бы сама дилемма – ставить ли Жукова в неудобное положение.

Почему же не показал я работу Опперману? Ну, как же, зачем же отдам я ее немцам – не Опперману, а тем каким-то абстрактным немцам, ну хотя бы Зиману. Паатриооот я был ух какой!!!