Полная версия

Российские изобретатели XXI века

«Учителя замечательные! – свидетельствует Валерий Александрович. – В техникуме царила совершенно не школьная атмосфера. Раньше совсем по-другому учили. Сегодня я могу со всей ответственностью сказать на любом ученом совете, что теми знаниями, который нам дал техникум, я пользуюсь по сей день».

Фундаментальное изучение теории составляло с практической работой на заводе единую образовательную программу. Первая специальность Валерия Рыжова называлась «Станки и автоматические линии». Один из курсовых проектов был посвящен «18-скоростной коробке скоростей».

Для сравнения: сегодня в некоторых технических вузах в качестве темы курсовой работы предлагают двухступенчатый редуктор. Этот пример свидетельствует о разительном отличии уровней образования 60-х годов и постперестроечного времени.

Подобно многим целеустремленным коллегам, Валерий Рыжов мечтал после техникума попасть в число студентов всемирно известного МВТУ им. Н. Э. Баумана. Однако этой идее не суждено было сбыться. Четвертого ноября 1964 года Валерий защитил диплом, а пятого ноября получил повестку в военкомат…

* * *

Три года прослужил выпускник престижного техникума в разведке ракетных войск и артиллерии. Разумеется, эти годы не могли обогатить его научный опыт. Но, с другой стороны, они еще больше закалили характер и сконцентрировали целеустремленность, то есть выкристаллизовали те качества, без которых формирование личности настоящего конструктора невозможно. После армии Валерию Рыжову пришлось восстанавливать все приобретенные знания и навыки фактически с чистого листа. В подобной ситуации человек нередко ставит себе вопрос: «А может быть, лучше забыть о мечте юности, влиться в колею нормальной обыденности и жить, как все, не хватая звезд с неба?» Действительно, двадцать два года – это возраст, достигнув которого многие уже приближаются к финишу институтского и университетского образования. Начинать все заново в этом возрасте нелегко. Конечно, проститься с мечтой очень просто, и ничего предосудительного в этом нет. Миллионы людей, поднявшись на определенную ступеньку, занимают ее и прекрасно живут, оставаясь уважаемыми людьми и принося значительную пользу обществу. Но есть и другие, которые почему-то стремятся к вершине, к поставленной цели. С чем это связано?

Целеустремленность – черта характера, которую формируют многие факторы личной и окружающей жизни человека. Сам Валерий Рыжов считает, что большую роль в его судьбе сыграло врожденное стремление к лидерству. Причем под термином «лидерство» он понимает не командование группой людей как таковое, а руководство единомышленниками, стремящимися к результату, ценному для всех. Также очень важно, по мнению Валерия Александровича, для человека «большого размаха» желание стать значимой личностью. Опять же не начальником, а тем, кто, опираясь на собственный ум, талант и силу воли, может немного изменить мир. В лучшую сторону.

После армии Валерий Рыжов поставил себе «жесткую» цель – догнать своих сверстников, избежавших срочной службы в армии и уже приближающихся к выпускным экзаменам в своих вузах. Причем он по-прежнему рассматривал в качестве продолжения учебы только один вариант – МВТУ им. Н. Э. Баумана, недосягаемый для тысяч даже одаренных юношей и девушек вуз.

«Мне всегда нравились люди сильные, – признается Валерий Рыжов, – и физически, и характером. Люди стойкие. Кроме того, посмотрите, как нас воспитывали. Какие фильмы показывали! Посмотрите, кто был героем тех лент! Первая книжка, которую мне подарили родители, – “Как закалялась сталь”. Я читал книги Аркадия Гайдара. Книги из серии “Библиотека приключений” у меня на полке стояли. А в этих романах что ни герой, то масштабная личность. Чуть позже я проникся русской классикой. Такой багаж, такие примеры и вырабатывают характер. За три года службы многие полученные в техникуме знания были основательно забыты. Не потерял я там лишь одно: колоссальное желание учиться в институте. Я рвал и метал: институт и всё! Любой ценой! Чего бы ни стоило! Я должен догнать своих сверстников!” Открыл учебники – ни одной задачи не могу решить. Ужас. Забыл даже, как квадратные уравнения решать. Тем не менее снова начал ударно восстанавливать все приобретенные раннее знания. Пошел работать на завод конструктором нестандартного оборудования. Кстати, очень хорошая школа. Она мне потом очень пригодилась. Вот так… Днем работал, вечером и ночью учился».

Для успешной подготовки к вступительным экзаменам и максимальной концентрации волевого усилия Валерий действовал по изобретенной им же самим методике. Поскольку до поступления в институт оставалось всего 7 месяцев, он разделил учебники на 7 частей. Каждую часть соответственно разделил на «недельные» и «дневные» отрезки. Вот так, в соответствии со строгим планом, Валерий восстановил все, что знал до армии, и даже приобрел новые знания. Готовность к поступлению в Бауманский институт была стопроцентная. Но и в этот раз учебу в аудиториях легендарного вуза пришлось отложить…

Валерий Рыжов был старшим сыном в семье. Его родители воспитывали еще младшую сестру, которая заканчивала в те дни школу, и младшего брата, школьника. А что такое старший сын? Это опора семьи, помощник в поддержке младших. Сестра Галина тоже собиралась поступать в институт. А двоих студентов дневного отделения отец и мать уже не смогли бы материально поддержать.

Валерий Рыжов вспоминает: «“Может, вы как-то поделите, – сказала мне мама, – кому на вечернее, а кому на дневное отделение идти? Ты, Валерий, заслужил нормальную учебу. Но тебе уже двадцать три года. А если женитьба? Что тогда? Как ты будешь учиться и семью содержать?” Пришлось снова Бауманский институт отложить. Я это очень тяжело перенес. Очень переживал. Но ничего не поделаешь. Пошел в наш Коломенский вечерний институт (Всесоюзный заочный политехнический институт). А мои приятели уже заканчивали к этому времени московские вузы. Они козыряли друг перед другом: кто в МИИТе учится, кто в Бауманском, кто в МГУ. А я в Коломенском институте. И вот это положение не давало мне покоя. И я решил так: “Ну, погодите, я вам всем еще покажу, как надо учиться!” В итоге закончил институт без единой четверки – одни пятерки! Председателем аттестационной комиссии был Евгений Александрович Никитин, главный конструктор нашего завода. Я разработал в дипломе, посвященном тепловозному дизелю мощностью 2200 кВт с электронной системой топливоподачи, собственную математическую модель. После экзамена Евгений Александрович меня вызвал в коридор и сказал: “Валерий, ты должен работать в моем конструкторском отделе. Всё. Других вариантов нет! И чтобы особый стимул дать тебе, мы тебе предоставляем направление сразу в аспирантуру, как особо одаренному выпускнику”. Вот тогда-то я и сказал: “Кроме Бауманки я никуда поступать не буду! Только туда!”»

Мечта наконец стала реальностью. Перед поступлением в аспирантуру у Валерия Александровича уже имелся собственный научный багаж: публикации и изобретения. Экзамены в МВТУ он сдал блестяще и, когда был принят в аспирантуру самого известного технического вуза Советского Союза, то понял, что оказался на вершине научного-технического Олимпа. В коридорах и аудиториях кафедры Бауманки он встретил великих ученых, по книгам которых учился: Орлина Андрея Сергеевича, Круглова Михаила Георгиевича, Вырубова Дмитрия Николаевича, Роганова Сергея Георгиевича и других. Огромное впечатление произвело на Валерия Рыжова отношение этих профессоров, представителей «старой гвардии», к студентам. С молодыми учеными они разговаривали как с равными, обращались «на вы» и по имени-отчеству. Научным руководителем Валерия Рыжова стал Роганов Сергей Георгиевич.

В научных и творческих кругах много говорят о протекционизме, являющемся, якобы, сутью этой среды. Но пример Валерия Рыжова свидетельствует совсем о другом. Его целеустремленность и талант помогли, в конце концов, оказаться в аудитории прославленного учебного заведения. Ни связи, ни деньги, ни продвижение «по партийной или профсоюзной линиям», а только способности и воля открыли молодому ученому дорогу, о которой он мечтал.

Совмещение работы в конструкторском бюро с учебой в аспирантуре Бауманки оказалось непростой задачей. Ни там ни там специалистам не делали никаких скидок на большую нагрузку. Ко всему прочему, Бауманское МВТУ (сегодня МГТУ) всегда славилось очень высокими требованиями по отношению к студентам и аспирантом. Эта школа, по мнению Валерия Рыжова, и сегодня сохраняет высочайший уровень. Перед защитой диплома аспирантам приходилось и лекции читать, и выступать на конференциях, и вести серьезную научную работу. Для своей диссертации Валерий Рыжов взял тему, которая в каком-то смысле стала его первым весомым вкладом в отечественную науку: «Обеспечение качественной подачи топлива в широком диапазоне частот вращения и нагрузок дизеля с помощью электрогидравлического управления впрыском». В работе исследована топливная система аккумуляторного типа. На Западе эта система называется Common rail – общая магистраль. Изобретение прототипа этой системы составители энциклопедий приписывают швейцарской высшей технической школе, хотя изобретена она была все-таки в России.

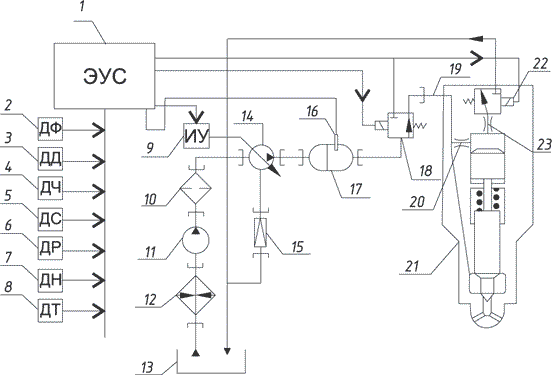

Электронная система топливоподачи аккумуляторного типа. 1 – электронная управляющая система; 2 – датчик фазы коленчатого вала; 3 – датчик давления в цилиндре; 4 – датчик частоты вращения; 5 – датчик состава выхлопных газов; 6 – датчик фазы распределительного вала; 7 – датчик нагрузки; 8 – датчик температуры в цилиндре; 9 – исполнительное устройство; 10 – фильтры; 11 – топливоподкачивающий насос; 12 – подогреватель топлива; 13 – топливный бак; 14 – насос высокого давления; 15 – подпорный клапан; 16 – датчик давления в аккумуляторе; 17 – аккумулятор; 18 – клапан аварийного отключения подачи; 19 – топливопровод высокого давления; 20, 23 – дроссели; 21 – форсунка; 22 – электромагнитный управляющий клапан.

Аккумуляторная топливная система, или система типа Коммон Рэйл (англ. Common rail – общая магистраль), – система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях в последние годы. В системе типа Common rail насос высокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 250,0 МПа, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объема (гидравлический аккумулятор).

После защиты кандидатской диссертации Валерий Александрович Рыжов продолжил работу в отделе главного конструктора по машиностроению Коломенского завода. Его руководителем в то время был выдающийся конструктор, ученый и опытный наставник – Евгений Александрович Никитин. Он по праву признан одним из лучших российских специалистов в области машиностроения. Серьезный ученый, этот специалист являлся и продолжает оставаться лучшим примером для российских конструкторов.

За годы работы в конструкторском бюро Коломенского завода при непосредственном участии и под руководством Валерия Александровича Рыжова были созданы и модифицированы двигатели, нашедшие применение в самых разных промышленных областях – от военно-морского флота до атомных станций.

В 1998 году созданный на Коломенском заводе дизель-генератор 12Д49М в конкурсном соревновании с дизельными двигателями фирм MaK и Caterpillar показал отличные результаты в сравнительных эксплуатационных испытаниях на немецких железных дорогах.

Как бы это парадоксально ни звучало, но конструкторскому отделу, в котором трудится Валерий Александрович Рыжов, в 1999 году удалось создать железнодорожные дизельные двигатели для экспорта в Германию… На родину Рудольфа Дизеля! Германия была и остается центром дизелестроения. Все лучшие дизелестроительные фирмы находятся в этом государстве, испокон веков славящемся передовыми технологиями. Но однажды случилось невероятное: российский производитель выиграл тендер на поставку дизелей в Германию! Правда, европейские заказчики тут же поставили новым импортерам условие: российский двигатель должен соответствовать европейским экологическим нормам. Тогда главным конструктором Никитиным Евгением Александровичем была поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить эти стандарты. До этого времени экологическими показателями не очень занимались. Российские железнодорожники требовали от производителей экономию расхода топлива. А у немцев обеспечение экологических норм – в приоритетах. К решению непростой задачи подключились специалисты в области рабочего процесса, топливной аппаратуры и испытатели. И выход был найден!

В результате конструкторы получили два патента на метод организации рабочего процесса и конструкцию топливной аппаратуры. Проблема была снята благодаря применению трехфазного впрыска топлива. На Западе это называют многофазным впрыском. То есть за один рабочий процесс в цилиндр несколько раз впрыскивается топливо. Сначала применяли два впрыска за один рабочий процесс, потом стали применять три впрыска: первая фаза, вторая и третья. Причем сделано это было без электроники. Специалистам удалось спроектировать такой топливный насос, такую плунжерную пару – основной элемент насоса, – которая обеспечила три фазы. Причем каждую фазу пришлось оптимизировать. И тут дело дошло до уникальных явлений. Когда конструкторы начертили эту плунжерную пару, которая теоретически должна обеспечить три фазы, мастера в цехе заявили, что ее сделать невозможно. Она оказалась настолько сложной, что никто не брался за ее технологическое создание. Идея конструкторов казалась невыполнима. Но!

«Пришлось вспомнить то, чем я занимался когда-то на заводе, – рассказывает Валерий Александрович. – Я попросил в цехе дать мне заточной станок, инструмент. И главные элементы пары сделал сам, собственноручно. Вот тут мне очень пригодилось мое первое образование станочника. В техникуме у нас была экспериментальная группа конструкторов. И мы проходили серьезную практику в цехах. Фактически нас учили работать на любом станке: на шлифовальном, фрезерном, токарном, расточном. Если меня сейчас поставить к станку, то, думаю, я сделаю любую деталь. Один год я работал расточником на заводе. В общем, деталь, от которой зависел экспорт наших дизелей в Германию, сделать удалось. Разумеется, я сделал первый вариант, который просто продемонстрировал возможности изготовления. Потом к изготовлению подключились уникальные специалисты, и все поняли, что это можно сделать. Первый вариант продемонстрировал возможности трехфазного впрыска. Далее мы очень быстро создали конструкцию двигателя со сниженным выбросом вредных составляющих отработанных газов. Вот это решение и позволило выполнить европейские экологические требования. В результате мы поставили в Германию целую серию двигателей. Это был уникальный случай. Технический мир недоумевал: “Как это так?! На родину дизелестроения, где такие мощные дизельные заводы, Коломенский завод будет поставлять дизели, да еще с европейскими нормами экологии?” Это было в 1999 году, эти двигатели в Германии до сих пор эксплуатируются».

В конкурсе ремоторизации немецких локомотивов участвовало несколько компаний: Коломенский завод, MaK, Caterpillar. В результате сравнительных испытаний российский двигатель 12Д49М выиграл. Германская сторона приняла решение ремоторизировать свой парк тепловозов двигателями Коломенского завода.

В середине августа 2001 года в Германии был подписан контракт с Немецкими железными дорогами на поставку 64 дизелей 12Д49М для ремоторизации тепловозов ТЭ109, поставленных в советское время. Технические решения, воплощенные конструкторами Коломенского завода в дизелях 12Д49М, соответствовали требованиям Немецких железных дорог, в том числе обеспечили скорость движения составов, как пассажирских, так и грузовых, 140 км/ч.

Трехфазная подача топлива была реализована конструкторами Коломенского завода с помощью гидромеханики. Без электронных систем управления. Хотя электронный регулятор частоты на двигателе стоял. Но эти три фазы впрыска были обеспечены именно настройкой топливной системы механическим способом. В наши дни уже эксплуатируются конструкции, которые позволяют три фазы обеспечивать с помощью электронных систем топливоподачи. Но первая идея и само исполнение были уникальны.

Изготовление оригинальных деталей, которые обеспечили трехфазную подачу, было очень непростым. Так или иначе, новая система подачи топлива в дизельном двигателе заработала! И вот, по странному совпадению, именно после внедрения на Коломенском заводе этого ноу-хау на Западе начался бум использования систем многофазного впрыска топлива. Можно считать это совпадением. В мировой истории науки и техники таких совпадений отмечено немало. А можно считать, что европейские коллеги российских ученых, так сказать, «заимствовали» наше изобретение. Сегодня система многофазного впрыска является непременным условием экологической безопасности локомотивных дизельных двигателей. Но «пионерами» этой разработки были, все-таки, специалисты Коломенского завода и института.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.