Полная версия

Анри Бергсон

Позиция, занятая этой философией, имеет глубокие теоретические и общекультурные основания: она обусловлена кризисом рационалистического миропонимания (в той его форме, которая достигла предельного развития в гегелевском панлогизме), осознанием недостаточности как сугубо рационалистических, так и позитивистских, механистических способов философского исследования. Философия жизни выдвинула неклассический способ философствования, исходивший из «переживания жизни», которое открывает изначальную слитность индивида с общемировой жизненной силой и выявляет всю полноту, оригинальность, бесконечные творческие возможности человеческой личности; в сознании человека она обнаружила множество новых пластов, неведомых чисто рационалистическому, дискурсивному объяснению, неподвластных социальным регуляциям и ограничениям. Как правило, однако, довольно трудно провести четкие временные границы между «классическим» и «неклассическим»: в одной концепции, особенно существующей «на стыке» разных стилей мышления, бывает тесно связано то и другое. То, что мы можем сейчас назвать неклассическим, обнаруживается и у Паскаля, и у Мен де Бирана (параллель в других странах – общеизвестные примеры Кьеркегора и Шопенгауэра). Вызревание зерен неклассического и обратный процесс – воспроизведение каких-то классических тем и идей на новой почве – сама по себе очень интересная проблема[66]. На наш взгляд, краткий очерк развития философских идей во Франции XIX века – одно из многих подтверждений тому.

В концепциях представителей философии жизни общие установки проявлялись по-разному, в особых конкретных формах, когда-то образно описанных Риккертом: «Творческое напряжение жизненных сил и святая пассивность тиши переживания, отрицающего всякую деятельность, французский elan и русская мистика, сознательно бездеятельная в своей созерцательности, полный радостных надежд жизненный оптимизм, захваченный эволюцией сверхчеловечности, и сумрачное отчаяние в дальнейшем развитии западной культурной жизни, антинаучные пророчества о жизни и строгая научность взгляда на мир, метафизическая погруженность в потусторонность мировой сущности и до конца по сю сторону находящийся прагматический утилитаризм – все это сталкивается в той западно-восточной структуре жизни, которая протягивается над Европой»[67]. (Риккерт, как видим, понимает философию жизни в широком смысле, охватывающем разные и во многом отличающиеся друг от друга течения.)

Бергсон занимает в этом ряду свое, особое место. Выше мы сказали о традициях, которые он продолжал, и позднее отметим те формы, в которых преломились эти традиции в его собственном учении. Но, конечно, мыслитель такого масштаба, как Бергсон, бывший на протяжении долгих лет властителем дум в духовной жизни Франции и во многом определивший пути дальнейшего развития французской философии, «выпадает» из традиции, рвет ее рамки, становясь инициатором нового духовного движения.

Здесь есть и еще одна проблема, имеющая непосредственное отношение к вопросу о «переходных» концепциях, о смене способов мышления. Это – проблема «духа эпохи», тех изменений в духовной жизни Франции конца XIX века, одним из выражений которых стала философия Бергсона. Именно в 70-80-х гг. XIX века, когда Бергсон формировался как личность и как мыслитель, во Франции развивалось течение, отвергавшее установки позитивизма и натурализма, прежние культурные традиции. Оно обратилось к самому человеку и его внутреннему миру, стремясь уловить и выразить тончайшие переливы его чувств, эмоций, показать глубину и уникальность движений его души. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи, музыке, пластических искусствах, символизм в литературе, традиции психологического романа, развивавшиеся в творчестве П. Бурже и М. Барреса, – все это различные формы выражения единой складывавшейся культурной традиции, многие черты которой можно обнаружить и у Бергсона. Это обновление в духовной жизни Франции, вернее, разрыв с предшествующей культурной традицией и становление культуры, основанной на иных художественных и философских принципах, давно привлекало особое внимание[68]. Феномен «взлета» культуры этого периода особенно отчетливо поставил проблему исторического развития и усложнения духовного мира человека, силы его восприятий, той «интенсивности» психической жизни, душевных процессов, о которой много писал Бергсон. «Исторические сдвиги в различающей и объединяющей силе восприятий, их яркости, интенсивности, окраске, остроте являются фактом, достойным самого пристального внимания… У художников разных искусств, творивших в конце XIX – начале XX века, явно повысилась впечатлительность, связанная с чувственным обликом окружающего мира… Как будто в души людей легла новая – более свето-, цвето-, запахо-, звукочувствительная пленка, чем находившаяся там несколько десятилетий раньше»[69].

Первые работы Бергсона давали философское обоснование этому духовному, эстетическому движению. Бергсон не был его инициатором, но его философия стала одним из симптомов таких перемен. Его концепция развивалась независимо от взглядов старших символистов – он двигался параллельно с ними[70], но в начале XX века она уже стала одной из наиболее значимых для неосимволистов. Как свидетель времени, Бергсон «невольно согласовал в своей концепции стремления и усилия своих юных современников. Появление бергсоновского учения – феномен цивилизации, кристаллизация мысли эпохи»[71], хотя его, как мы покажем, нельзя свести к философскому импрессионизму. Мыслитель, высказавший множество оригинальных идей об искусстве и роли художника в мире, стоявший у истоков литературного модернизма, не был осознанно ориентирован на проблемы эстетики, решая собственные теоретические задачи.

Глава 2

Начало. Клермон-Ферран. «Опыт о непосредственных данных сознания»

Жизнь Бергсона внешне не богата событиями. Размеренная, хотя порой и очень напряженная по ритму, работа преподавателя, постоянные размышления, подготовка книг… Правда, иногда эта размеренность сменялась периодами довольно бурными, когда он волей судьбы оказывался в центре исторических событий, – так было, к примеру, во время Первой мировой войны, когда ему пришлось, неожиданно для себя, заняться дипломатической деятельностью.

О том, что с ним происходило, Бергсон не был склонен подробно рассказывать – разве что самым близким друзьям. Он не оставил дневников или иных личных свидетельств, напротив, даже завещал уничтожить после его смерти те материалы, которые он сам не завершил или не счел нужным публиковать. Поэтому нам известна лишь общая канва – основные биографические сведения, рассказы о нем друзей и современников, некоторые его личные впечатления, упомянутые в письмах и иных документах, опубликованных главным образом при его жизни. Любопытно, кстати, что порой такими впечатлениями и воспоминаниями Бергсон делился – когда считал это уместным для иллюстрации того, о чем шла речь, – и в своих сочинениях.

Отец А. Бергсона, Михаэль Бергсон (1820–1898), музыкант (композитор, пианист и органист), по происхождению был евреем, выходцем из Польши[72], и, по всей вероятности, разделял, как и многие из его предков, идеи хасидизма, мистического учения, вызвавшего в XVIII в. религиозное пробуждение в среде польских евреев. Он рано покинул Варшаву – город, где родился, учился в Дессау (Саксония) игре на фортепьяно и музыкальной композиции, затем много путешествовал по Германии, Италии и Франции. По духу и стилю своих произведений он был близок к Шопену; среди его сочинений – оперы, этюды, серенады, религиозные гимны и молитвы. Мать Бергсона, урожденная Кэтрин Левинсон, происходила из культурной еврейской семьи, жившей в Англии, в Донкастере (Йоркшир); по отзыву сына, она была «женщиной высшего интеллекта, религиозной душой в самом возвышенном смысле слова»[73], чья доброта и самоотверженность вызывали восхищение всех, кто ее знал. М. Бергсон был человеком талантливым, но устройство собственных дел не слишком ему удавалось, хотя в своей профессиональной работе он был вполне методичен и даже написал руководство по обучению игре на фортепьяно. Организующим началом в семье, не знавшей особого достатка, была мать, женщина с твердым характером, не терявшая оптимизма в трудных житейских ситуациях. У Бергсонов было четверо сыновей и три дочери. Анри-Луи, их второй сын, родился 18 октября 1859 г. в Париже, на улице Ламартина, 18, в доме, где располагалась лавочка торговца птицами (эту деталь часто воспроизводят биографы французского философа; вероятно, в его детском сознании она запечатлелась особенно ярко). Спустя четыре года семья переехала в Швейцарию и обосновалась вначале в селе Женжен (кантон Во), затем в Женеве, на улице со знаменательным названием «Бульвар философов». М. Бергсон стал профессором, а затем директором Женевской консерватории, дирижировал городским оркестром. Известно, что в детские годы Бергсон находился под сильным влиянием матери; благодаря ей английский язык (она говорила с детьми и писала им позже письма по-английски) стал его вторым родным языком, а с ним он впитал и интерес к английской культуре, сказавшийся позже на его творчестве. Мать воспитывала детей в духе глубокой и искренней религиозности. Можно предположить, что Анри в детстве знал наизусть сочинявшиеся отцом религиозные гимны.

К 1866 г. Бергсоны вернулись в Париж и несколько лет прожили в доме на бульваре Мажента. Скоро пришла пора подумать об учебе Анри, и здесь семья получила поддержку, которая сыграла важную роль в судьбе будущего философа. Раввин Вертхаймер добился для мальчика стипендии, позволившей тому в октябре 1868 г. поступить в лицей Кондорсе (тогда он назывался лицей Бонапарта), а также выхлопотал ему пансион в интернате Шпрингера. Вскоре Анри пришлось расстаться с родными и начать самостоятельную жизнь: в 1870 г. семья его вновь переехала, на этот раз в Лондон. М. Бергсон занялся там сочинением музыки для синагогальных богослужений и сотрудничал как музыкальный критик в ряде газет. Теперь Анри виделся с родными только на каникулах. Он продолжал учебу, регулярно по воскресеньям сообщая в письмах в Лондон о своей жизни и занятиях и, в свою очередь, ожидая писем, которые мать писала ему каждую среду.

Годы учения Анри Бергсона совпали с периодом, очень сложным для Франции; сам философ уже в XX веке охарактеризует его как следствие «катастрофы, которую подготовила безрассудная политика 1866 года и неизбежному наступлению которой способствовало слепое неразумие партий»[74]. Страна переживала тяжелые времена, связанные с поражением во франко-прусской войне 1870–1871 гг., подорвавшим не только экономику Франции, но и моральный дух ее граждан. Опыт войны и вынесенные из этого уроки оставили глубокий след в ее истории и национальной памяти. Оскорбленное национальное достоинство, реваншистские настроения на фоне внутриполитической борьбы, финансовых спекуляций – все это стало важнейшим фактором политической и духовной жизни Франции в конце XIX века и сказалось позже, уже в веке ХХ-м, во время, предшествовавшее Первой мировой войне. Мы увидим, как опыт войны отразился впоследствии на творчестве Бергсона. Очевидно, еще подростком он слышал разговоры взрослых и внутренне тоже оказался причастен этим событиям. Нам не удалось обнаружить в биографической литературе каких-либо конкретных данных о том, как он это воспринял и переживал, но косвенным свидетельством являются собственные его высказывания более поздней поры.

Бергсон получил классическое образование, вполне традиционное для кругов интеллектуальной элиты Франции. С 6 класса он блестяще успевал почти по всем предметам, но особый интерес вызывали у него философия, риторика, древние языки и математика. Он неоднократно получал награды на различных конкурсах; на общем конкурсе в 1877 г. ему была присуждена первая премия за работу о естественных и приобретенных восприятиях, а также высший приз по математике: его решение предложенной на конкурсе задачи даже было опубликовано в математическом журнале'[75]. Лицейский преподаватель математики, Дебов, был восхищен, помимо прочего, его решением задачи о трех окружностях, изложенной Паскалем в письме к Ферма 29 июля 1654 г., и опубликовал его в 1878 г. в своей книге «Опыт о Паскале и современных геометрах». Не случайно Бергсон вначале испытывал сомнения, определяя дальнейшую свою профессиональную судьбу (пройдя курс риторики, учащиеся могли сделать выбор в пользу математики или философии, и соответственно этому строилась последующая программа их занятий). Дебов полагал, что юноше при его математических способностях открыт прямой путь на отделение естественных наук Высшего педагогического института, и, узнав, что Бергсон отказался продолжать математическое образование, сказал ему: «Это безумие. Вы могли бы стать математиком, а будете всего лишь философом»[76].

Математика и музыка, которыми Бергсон увлекался в юности, повлияли позже и на его философское творчество. Благодаря хорошему знанию математики он довольно свободно ориентировался в естественнонаучных и психологических теориях своего времени. Музыка, которой он занимался с детства, также многое дала ему: с этим связано обилие музыкальных сравнений, метафор в его произведениях, особенно при характеристике феноменов сознания, внутренней жизни души[77].

Важную роль в том, что Бергсон сделал выбор в пользу философии, сыграл, по всей вероятности, как показывают новейшие исследования[78], Бенжамен Обэ, преподававший философию в лицее. Человек разносторонних интересов, он занимался, помимо философии, историей и археологией; его докторская диссертация была посвящена христианским апологетам II века, в частности Юстину. Очень возможно, что именно Обэ пробудил у Бергсона интерес к философии, посоветовав ему прочесть книгу Ж. Лашелье «Об основании индукции», которая произвела на юного лицеиста сильное впечатление (Бергсону было тогда 17 лет, он готовился к сдаче экзамена на степень бакалавра)[79]. Впоследствии Бергсон так вспоминал об этом: «Когда я учился в лицее, философия казалась мне пустыми словесами. Я любил главным образом [точные] науки, и в частности математику, тут было нечто основательное. Мне достаточно было проследить за доказательством на доске, чтобы его усвоить. Мне никогда не приходилось учить уроки дома… Позже я открыл для себя работу Лашелье “Основание индукции”, теперь совершенно забытую: замечательная книга! Я понял, что философия может быть серьезным занятием: я в огромной степени обязан диалектике Лашелье»[80]. Наконец, в это же время Бергсон сделал и еще одно открытие: он с удовольствием читал и перечитывал «Опыт об основаниях нашего знания и об особенностях философской критики» Курно; именно Курно, говорил он впоследствии, «утвердил меня в мысли, что философия – серьезное занятие, а не просто словесная забава; его постоянное стремление поставить общие рассуждения на твердую почву фактов дало мне пищу для размышлений» (р. 358).

Бергсон-лицеист.

В 1878 г. Бергсон поступил на отделение гуманитарных наук Высшего педагогического института – одного из наиболее известных и авторитетных во Франции учебных заведений, воспитанниками которого стали многие выдающиеся люди – ученые, политики, философы. Немало их было и в поколении Бергсона. Он был принят по конкурсу третьим; первым был Жан Жорес, впоследствии руководитель французской Социалистической партии, который уже в ту пору славился своим красноречием; его выступления всегда вызывали овации, он постоянно был окружен восхищенными почитателями[81]. Он, как и другие товарищи Бергсона по учебе – Э. Дюркгейм (будущий знаменитый социолог), Бодрийар (будущий кардинал), – называли Бергсона «Мисс», за его «английские» сдержанные манеры и внешний вид. Один из его лицейских друзей, Рене Думик, говорил в 1918 г., на церемонии приема Бергсона в члены Французской академии: «Я вспоминаю того хрупкого подростка, каким вы были тогда… Под сводом большого лба – немного удивленные глаза, такой взгляд бывает у людей, склонных к углубленному размышлению, – взгляд, который не может обмануть, затуманенный, обращенный внутрь взгляд человека, сосредоточенного на самом себе. Столько серьезности и в то же время подлинного изящества, учтивая степенность, простота – не напускная, скромность – не деланная, и прекрасные манеры! Вы говорили мало, голосом ясным и хорошо поставленным, полным почтения к мысли вашего собеседника, особенно когда вы доказывали ему, спокойно и с таким видом, будто это к нему не имеет отношения, – что мнение его абсурдно… Мы чувствовали, что вы немного не такой, как мы, не то чтобы отстранены – вы никогда не были таким, – но скорее отделены, выделены. Вся ваша личность по-особому привлекала к себе; в вас было обаяние – тонкое и даже несколько потаенное»[82]. В этом описании, относящемся, правда, еще к лицейской поре, хорошо подмечены особенности характера Бергсона, а также та независимость мышления, которая помогла ему позже поставить и осуществить свои философские задачи.

Высший педагогический институт был тогда закрытым учреждением со строгими правилами: покидать его стены дозволялось лишь дважды в неделю, а посещать театр – не чаще одного раза в месяц, по специальному разрешению[83]. Но это, вероятно, не очень огорчало юного Бергсона. В институте он стал помощником библиотекаря и целыми днями пропадал в библиотеке, штудируя философскую литературу и готовясь к экзамену на степень агреже. Непосредственными учителями Бергсона были в то время Эмиль Бутру, известный философ-спиритуалист, и Леон Олле-Лапрюн, также примечательная личность, католический мыслитель-моралист. Центральным моментом его концепции, опирающейся на взгляды Аристотеля, Августина и Мальбранша, стало утверждение необходимости взаимодействия науки и веры как в сфере познания, так и в духовной, нравственной области. В его работах идеи, развитые философией XIX века, рассматривались под углом зрения христианской апологетики, а «вечная философия» – томизм – обогащалась открытиями в сфере психологии. В ту пору, когда Бергсон учился в Педагогическом институте, Олле-Лапрюн завершал подготовку книги «Нравственная достоверность» (1880); позже была опубликована его книга «Философия и современность» (1890). Нам представляется вполне вероятным предположение А. Юда, что в его преподавании нашло отражение то, о чем он размышлял в своих книгах. Философия Олле-Лапрюна, как и концепция его ученика М. Блонделя (он поступил в Педагогический институт через два года после Бергсона), питалась религиозным вдохновением, но сохраняла автономию по отношению к откровению и церковным догматам. Олле-Лапрюн писал о том, что изучение философии предполагает глубокое знание наук – как естественных, так и психологии и истории; он обращал внимание студентов на развитие биологии и связанную с этим ведущую идею – идею активности живого организма, рекомендовал изучать философию эволюционизма, кантовскую критику познания, позитивизм, в том числе концепцию Спенсера. Только знание научных данных, эмпирических законов природы позволит философии, утверждал он, более глубоко познать дух и постичь тот трансцендентный принцип, который лежит в основании феноменального мира и познается душой в се собственных глубинах[84].

Незаурядная личность, глубокий мыслитель, пользовавшийся большим авторитетом у студентов, Олле-Лапрюн, судя по всему, оставил сильный след в сознании Бергсона[85], хотя это воздействие проявилось, как и влияние других профессоров, значительно позже (все четверо – Обэ, Лашелье, Олле-Лапрюн и Бутру – были католиками, с чем А. Юд отчасти связывает католическую ориентацию позднего Бергсона). В институте же Бергсон, последовав совету Олле-Лапрюна, занялся изучением работ Спенсера и какое-то время был сильно увлечен его эволюционизмом. Он даже прослыл позитивистом и материалистом[86],что было, однако, сильным преувеличением. Его интерес к этим направлениям мысли во многом был связан с тем, что его не удовлетворяло состояние традиционной психологии. А вот философию Канта в ту пору он знал лишь в общих чертах. Зато он много читал английских ав-торов-эмпиристов – Локка, Юма, Дж. Ст. Милля, Беркли (здесь ему пригодилось хорошее знание английского языка). Позже он говорил, что именно английская мысль уберегла его от того, чтобы видеть в философии только «игру понятий»[87].

Несколько точнее определить круг чтения и интересов Бергсона в этот период позволяют, на наш взгляд, и высказывания из произнесенной им в 1904 г. в Академии юридических и политических наук речи о Ф. Равессоне, где он так охарактеризовал книгу последнего «Доклад о французской философии»: «Зримый универсум предстает здесь как внешний аспект реальности, которая, будучи постигнута изнутри, в ней самой, есть дар, великий акт освобождения и любви. Никакой анализ не смог бы передать идею, изложенную на этих прекрасных страницах. Двадцать поколений учащихся знают их наизусть. Именно эта часть “Доклада” во многом содействовала тому влиянию, которое он оказал на нашу университетскую философию; невозможно определить границы этого влияния, измерить его глубину, с точностью выразить его природу, как нельзя описать ту совершенно особую окраску, какую придает порой всей жизни человека возвышенный энтузиазм его ранней молодости… Во времена, когда Равессон писал свой “Доклад”, требовалось подлинно пророческое усилие, чтобы усмотреть такой смысл в движении идей, которое, казалось, шло в противоположном направлении»[88]. Очевидно, говоря о «двадцати поколениях учащихся», Бергсон имел в виду и свои юношеские впечатления, что также свидетельствует о непродолжительности его увлечения позитивизмом. А. Юд полагает, что будущий философ, пережив еще в лицее душевный кризис, период неверия, в Педагогическом институте постепенно стал на позицию спиритуализма, осознав в результате изучения естественных наук, что далеко не на все вопросы наука в состоянии ответить. Этот исследователь высказывает гипотезу о том, что в душе Бергсона в пору юности противоборствовали два устремления – позитивистское, подкрепленное успехами естественных наук и влиянием Спенсера, и спиригуалистское – в духе Августина, – постепенно набиравшее силу под влиянием размышлений о нравственных и философских вопросах н закрепившееся в глубоко личной, особого типа религиозной вере, которую нельзя свести ни к иудаизму, ни к католицизму, ни к сугубо «философской» вере[89]. Очевидно, во всяком случае, что период интереса к позитивизму не был для него бесплодным, поскольку ясно показал ему то, к чему не могло быть возврата, продемонстрировав пределы традиционной метафизики, классического рационализма, который, по мнению Бергсона, замыкался в сфере абстрактных истин и не имел выхода к реальному миру. Корифеи немецкого идеализма, Кант и Шеллинг, бывшие для предшественников Бергсона – Равессона, Лашелье и Бутру – несомненными авторитетами, для него самого были по преимуществу объектами критического внимания, представителями исчерпавшей себя традиции (хотя у Канта он взял очень многое, переосмыслив его идеи, и возвращался к нему едва ли не во всех своих работах[90]).

Но вернемся к «годам учения». Если экзамен на степень лиценциата, состоявшийся в конце первого года пребывания Бергсона в институте, ничем особенным не запомнился, то экзамен на степень агреже, которым завершалось обучение, прошел весьма оживленно. Как рассказывал позднее Бергсон, он «извлек из шляпы г-на Лашелье» (Лашелье был тогда генеральным инспектором образования и, очевидно, входил в экзаменационную комиссию) бумажку с темой: «Каково значение современной психологии?» И тут он обрушился не только на современную психологию, которая казалась ему расплывчатой и чисто вербальной, но и на психологию вообще; такая позиция вызвала недовольство комиссии, члены которой сами имели отношение к психологии. Исключение составил председатель комиссии, Ф. Равессон, явно одобрявший взгляды экзаменуемого[91].

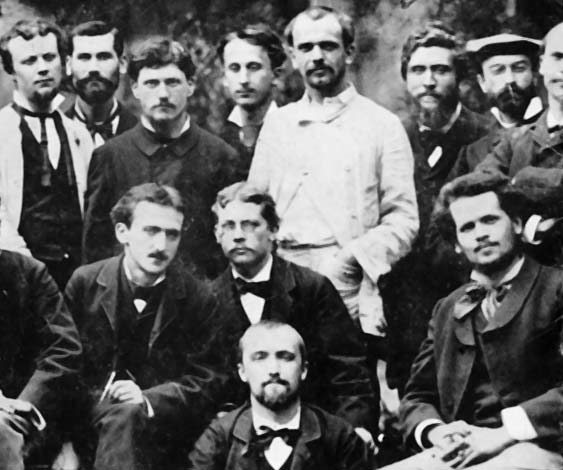

Среди институтских друзей. Бергсон – второй слева во втором ряду. В третьем ряду третий справа – Жан Жорес, рядом с ним, в центре – Эмиль Дюркгейм.

Тем не менее экзамен завершился благополучно, и Бергсон, выпускник Высшего педагогического института, отправился преподавать в город Анже; так началась его долгая преподавательская деятельность (он посвятил ей 34 года жизни). Но до отъезда он совершил важный акт, подтвердивший и закрепивший его фактическую принадлежность к гражданам страны, где он родился и провел большую часть жизни: 5 ноября 1880 г. в мэрии 5-го парижского округа он принял французское гражданство (до тех пор оно оставалось неопределенным)[92].

В Анже Бергсон провел два года, работая сразу в двух учебных заведениях: он читал курс философии в лицее для мальчиков и курс литературы в женском институте. Он осваивал здесь профессию преподавателя, постепенно вырабатывая навыки чтения лекций, которые и тогда и позднее производили сильное впечатление на учеников: не обращаясь к записям, он говорил, как будто читал книгу. Он прогуливался в шляпе (всегда боялся сквозняков) перед кафедрой, вызывая недоумение у лицейского начальства, и мыслил вслух, излагая при этом содержание предмета без запинок, как по-писаному. Много позже, уже в 20-х годах XX века, Бергсон рассказывал Ж. Гиттону, тогда молодому преподавателю, делясь профессиональным опытом: «Я не готовился к лекциям долго – только десять минут перед началом. Ведь я достаточно много читал, чтобы оживить свои лекции. Кроме того, я заметил, что эта свободная беседа гораздо больше интересовала учеников, чем долго готовившийся урок…. Я пользовался для своих лекций в лицее курсом Бутру, кратко излагая и комментируя его; он был несложным… Мой курс по Канту сводился к комментированию наиболее важных текстов “Критики”, а курс по теории морали не был предвестником моей этики, поскольку мой метод состоял в том, чтобы рассказывать учащимся то, в чем я был совершенно уверен, и высказывать в форме гипотезы то, что для меня самого было еще только предположительным». Он говорил Гиттону: «Хорошо можно преподавать только те предметы, которые не связаны с твоими собственными исследованиями; ты лишь сообщаешь традиционные истины, в отношении которых, по словам Декарта, согласны между собой большинство мудрецов. И я взял за максиму, даже в Коллеже, не заимствовать темы лекций из своих текущих исследований. Тем более не стоит этого делать для шестнадцатилетних юношей. Приберегите как можно больше времени для вашей внутренней жизни, чтения, размышлений. Ваши ученики получат от этого пользу… благодаря всему, что исходит от вас»[93]. И все же, как мы увидим, из опубликованных лекций Бергсона, в особенности некоторых из них, можно вынести ясное впечатление о том, что интересовало самого философа в тот или иной период, так что известная связь тут определенно имеется. Бергсону, очевидно, в этом смысле помогала преподавательская деятельность – на лекциях он мог проговорить, проверить на студентах то, что потом, хотя и по-иному, формулировал в книгах[94].