Полная версия

Ремонт и отделка загородного дома

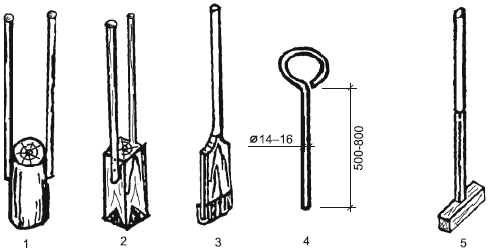

Рис. 2.3. Инструменты для ручной укладки бетона: 1 – круглая трамбовка с двумя ручками; 2 – квадратная трамбовка с металлической обивкой; 3 – узкая трамбовка с металлической обивкой; 4 – щуп для штыкования диаметром 14–16 мм; 5 – гладилка для разравнивания бетона

Уплотнять бетонную смесь необходимо до тех пор, пока ее поверхность не заблестит от выступившего цементного молока. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50–70 мм ниже верха щитов опалубки. Бетонную смесь необходимо уложить в опалубку конструкции в течение часа, считая с момента затворения водой. К месту укладки бетонную массу обычно переносят ведрами, носилками либо перевозят тачками.

При укладке бетонной смеси с перерывами более 6 часов выполняют рабочие швы, которые должны быть перпендикулярны оси бетонируемых конструкций для балок или поверхности для плит. Возобновление бетонирования допускается только после достижения бетоном необходимой прочности – 15 МПа (15 кгс/см2), что обычно бывает при температуре наружного воздуха 10–15 °C через двое суток.

Опалубку, как правило, выполняют из обрезных досок толщиной 25–40 мм и покрывают ее с внутренней стороны известковым либо глиняным молоком, пленкой, кровельным пергамином либо смазывают автолом, солидолом. Щели в опалубке тщательно заделывают. Перед бетонированием необходимо очистить опалубку от мусора и грязи.

Уход за уложенным бетоном. Бетон правильно набирает прочность только в теплое время и достаточно влажной среде. Поэтому через 14–15 часов после укладки открытые поверхности покрывают промокаемыми материалами: мешковиной, рогожей, ветошью, газетами, деревянными стружками, песком и обильно поливают.

В жаркую и ветреную погоду первые 2–3 суток полив повторяют днем через каждые 3–4 часа, дальше – 2 раза в день в течение недели. После полива бетон следует закрывать полиэтиленовой пленкой либо кровельным пергамином.

Опалубку можно снять не ранее чем через 7 суток после бетонирования при температуре воздуха выше 10 °C, а для изгибаемых элементов (балок, плит перекрытия) – не ранее трех недель.

После снятия опалубки выполняется исправление дефектов поверхностей бетона. Рябоватую (гравелистую) поверхность заделывают цементным раствором состава 1:2 или 1:2,5 по объему с предварительной очисткой поверхности проволочной щеткой и промывкой водой. Раковины и трещины очищаются на всю глубину и заделываются бетоном на мелком заполнителе состава 1:1,5:2,5 по объему.

Строительные растворы

Строительные растворы – это смеси из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающие в результате процесса твердения однородную камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов и оштукатуривания поверхностей различных конструкций.

По виду вяжущих веществ и добавок различают растворы цементные, известковые, цементно-известковые, цементно-глиняные и некоторые другие комбинации.

По свойствам вяжущего вещества растворы разделяют на воздушные, изготавливаемые с воздушными вяжущими (известью, гипсом), и гидравлические – с гидравлическими вяжущими (цементами различных видов).

По роду заполнителей различают растворы тяжелые, с природными песками, и легкие – с пористыми заполнителями.

По составу растворы бывают простые, с одним вяжущим (цементные, известковые) и смешанные, в которые обычно входят два, реже три вяжущих вещества или одно вяжущее с неорганической добавкой (цементно-известковые, известково-глиняные и др.).

Воздушные строительные растворы применяют для возведения каменных конструкций, эксплуатируемых в сухой среде, а гидравлические – во влажной.

Тяжелые растворы, где заполнителем являются кварцевые пески, имеют объемную массу более 1600 кг/м3; легкие – менее 1500 кг/м3, заполнителем в них служат пески из керамзита, молотых шлаков и др.

Прочность раствора определяется его маркой (цифры означают прочность на сжатие в кгс/см2).

Водонепроницаемые растворы используют для придания конструкциям водонепроницаемости (например, цементный раствор состава 1:2 с добавлением жидкого стекла).

Материалы для строительных растворов. Для приготовления растворов применяют вяжущие материалы, заполнители и добавки.

К вяжущим материалам относится воздушная известь в виде теста, пушонки и негашеной извести, строительный гипс, портландцемент и др.

Заполнителем растворных смесей является природный либо искусственный песок.

Воздушная известь твердеет только на воздухе, поэтому и получила название воздушной. Она может быть негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная известь – это куски сероватого цвета; молотая – тонкий сероватый порошок.

Известь гасят в гасильном ящике или бочке. В больших количествах гашеную известь хранят в творильной яме, выкопанной в земле и обшитой досками. Чаще всего известь используется в виде теста или извести-пушонки.

Строительный гипс в растворах применяется редко, в основном для выполнения работ в сухих условиях, зато в качестве добавки в известковые штукатурные растворы – очень часто. В известковых растворах гипс повышает прочность, уменьшает сроки схватывания и твердения.

Гипс – это белый или сероватый порошок тонкого помола. Затворенный водой гипс в зависимости от назначения имеет начало схватывания 2-20 минут и конец схватывания 15–30 минут и более. При необходимости можно продлить срок схватывания гипса, добавив в него замедлитель. Для этого в воду для затворения добавляют 5-20 % известкового теста, или 5-10 % буры, или 0,5–2 % мездрового клея, считая от массы гипса. Эти добавки позволяют продлить срок схватывания гипса до 40–60 минут.

Портландцемент является самым прочным вяжущим материалом. Он имеет марки: 200, 300, 400 (цифры означают прочность на сжатие в кгс/см2). Портландцемент представляет собой сероватозеленый тонко молотый порошок. Для получения растворов различных свойств и назначения используются разновидности портладцемента: белый (или цветной на базе белого), быстротвердеющий, гидрофобный, строительный, сульфатостойкий, пластифицированный, пуццолановый и шлакопортландцемент.

Схватывание цемента, как правило, наступает не ранее, чем через 45 минут и заканчивается не позднее, чем через 12 часов после затворения водой.

Необходимо учитывать, что за время хранения цемента его активность падает примерно на 5 % в месяц. Исходя из этого, следует приобретать свежеизготовленный, а не лежалый цемент. Качество его определяют визуально по признаку окомкования или на ощупь: свежий цемент вытекает из горсти, а лежалый образует комок, т. к. он уже впитал влагу. До тех пор, пока комок еще можно размять пальцами, цемент считается пригодным к употреблению, но дозировку его, как правило, увеличивают на 20–50 %.

Пески-заполнители бывают природные (тяжелые) – кварцевые, полевошпатные – либо искусственные.

Крупность песков должна соответствовать толщине шва и характеру кладки. Так, для бутовой кладки применяют песок с зернами не крупнее 5 мм, а для кирпичной – не крупнее 3 мм.

Зернистость песка приблизительно определяют на ощупь. Размеры зерен крупного песка более 2,5 мм, среднего – от 2 до 2,5 мм, мелкого – менее 1,5 мм.

В строительных растворах заполнители обычно занимают 6065 % объема.

Для растворов марок 25 и 50 допускаемая загрязненность песков глиной и пылью не более 10 %, для раствора марки 10 – до 15 %. При необходимости песок промывают.

В качестве легких заполнителей применяют пески ракушечные, шлаки котельные и доменные гранулированные, керамзитовый песок.

В зависимости от плотности искусственный песок подразделяют на марки по насыпной плотности от 250 до 1100 (цифры означают насыпную плотность песка, кг/м3).

Глина вводится в известковые и цементные растворы в виде добавки в количествах по объему к цементу 1:1. Добавка глины улучшает зерновой состав, повышает водоудерживающую способность, улучшает удобоукладываемость, увеличивает плотность раствора.

Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает разного цвета.

Различают тощие, средние и жирные глины. Тощие обычно применяют в чистом виде, средние и жирные добавляют в раствор в меньшем количестве.

Приготовление кладочных строительных растворов. Кладочный раствор можно готовить в бетономешалке емкостью 0,15 м3 либо вручную.

Цементный раствор готовят практически аналогично бетону. В металлический либо деревянный ящик из досок толщиной 25–30 мм с обитым кровельным железом днищем размерами 1х0,5 м или 1,5х0,7 м и высотой 0,2–0,25 м сначала засыпают ровным слоем необходимое количество ведер песка, сверху – полное ведро цемента. Далее смесь перелопачивают до однородной по цвету массы, поливают из лейки отмеренным количеством воды и продолжают перелопачивать до получения однородного состава.

Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 1,5 часов, чтобы он не потерял прочности. Песок для приготовления раствора необходимо предварительно просеять через сито с ячейками 10х10 мм (для каменной кладки).

Раствор из известкового теста готовят сразу, перемешивая его с песком и водой до однородного состава.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка.

Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают на сите с ячейками 10х10 мм. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют известковым молоком до требуемой густоты (консистенции теста).

Цементно-глиняный раствор готовят аналогично цементно-известковому.

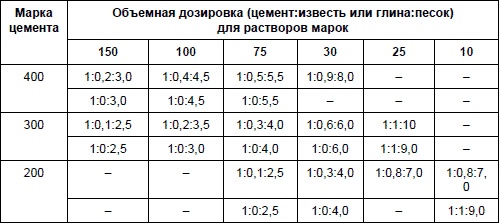

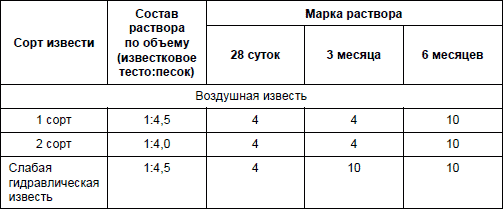

Составы (в объемных частях) цементных, цементно-известковых, известковых и марки растворов приведены в табл. 2.8 и 2.9.

Таблица 2.8. Составы цементно-известковых, цементно-глиняных и цементных растворов для каменных конструкций

Примечание. В верхней строке приведены составы цементно-известковых растворов, в нижней – цементно-глиняных растворов. 0 в соотношении означает отсутствие данного вяжущего в растворе.

Таблица 2.9. Составы известковых растворов

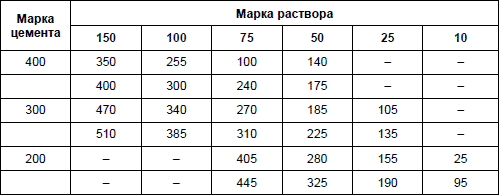

Потребность цемента на 1 м3 песка или цементно-известкового либо цементно-глиняного раствора приведена в табл. 2.10.

Таблица 2.10. Расход цемента, кг на 1 м3 песка или раствора

Примечание. Верхняя строка – расход цемента на 1 м3 песка, нижняя – на 1 м3 раствора.

Штукатурные растворы

Штукатурные растворы используются для наружных и внутренних работ.

Оштукатуривание наружных поверхностей здания обычно выполняют раствором на цементном либо известковом вяжущем, а также применяют сложные (цемент-известь) растворы.

Готовят штукатурные растворы аналогично растворам для каменной кладки с учетом особенностей той или иной работы и условий эксплуатации готовой штукатурки.

Для удобства покрытия обрабатываемой поверхности штукатурный раствор должен быть максимально эластичным (подвижным). При нанесении штукатурки в три слоя первый – «набрызг» выполняется жидким раствором с толщиной слоя 3–9 мм, что обеспечивает хорошую адгезию к основанию. Второй – «намет» или «грунт» – густым раствором с толщиной слоя 10–15 мм, третий – «накрывка» для чистой затирки – более жирным раствором (консистенция густой сметаны) слоем 2–4 мм. Раствор для накрывки необходимо готовить на мелкозернистом песке, просеивая его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

Штукатурные растворы готовят из тех же вяжущих, что и растворы для каменной кладки, но выбирать их следует более тщательно.

Известь необходимо применять только хорошо загашенную и очищенную от не погасившихся частиц во избежание последующего растрескивания штукатурки из-за увеличения объема не погашенных частиц при запоздалом их гашении. Гипс для поверхностной «накрывки» необходимо просеять через сито с ячейками 1,2х1,2 мм.

Песок для нижних слоев штукатурки просеивают через сито с ячейками 3х3 мм, а для верхних – через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

Составы растворов (в объемных частях) для наружных работ:

• цементно-известковый (1:1:6–1:2:10 при марке цемента 200);

• цементный (1:3–1:5 при марке цемента 200).

Составы растворов для оштукатуривания внутренних помещений (в объемных частях):

• известково-песчаный (1:2–1:5 в зависимости от качества известкового теста);

• известково-гипсовый (к одной части гипса добавляют 3–5 частей известкового раствора).

Известково-гипсовый раствор готовят так. В ящик наливают воду, а затем постепенно тонкой струйкой всыпают гипс и быстро его перемешивают до получения жидкого теста без комков, в которое добавляют известковый раствор, и снова перемешивают в течение не более 2 минут до получения однородной массы. Использовать раствор необходимо в течение 5–7 минут. Обычно известковогипсовый раствор готовят порциями по 3–4 литра, учитывая быстрое схватывание раствора.

Для приготовления известково-песчаного раствора в ящик насыпают песок, просеянный через сито с ячейками размером 3х3 мм, затем разбавляют водой известковое тесто до состояния, в котором его можно процедить через сито с ячейками 1,5х1,5 мм, после чего смешивают с песком и доливают воды, доводя раствор до необходимой консистенции.

Для получения декоративной штукатурки применяют растворы из белых и цветных цементов, с белым песком, крошкой мрамора, гранита, слюды и других материалов, придающих поверхности стен желаемый цвет и вид.

Определение объемов и расхода основных строительных материалов на возведение или ремонт загородного дома

Объем сборных бетонных фундаментов подсчитывают в кубических метрах в плотном теле, а бетонных стеновых блоков – по наружному обмеру без вычета пустот.

Объем бетонных, железобетонных монолитных и бутовых фундаментов определяют также в кубометрах за вычетом объемов, занимаемых проемами.

Усредненная норма расхода цемента марки 300 на приготовление бетонов для монолитных фундаментов: для М100 (В 7,5) – 180 кг/м3; М150 (В 10) – 215 кг/м3.

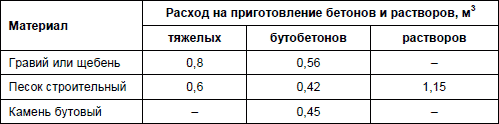

Расход инертных материалов для приготовления 1 м3 бетона приведен в табл. 2.11.

Таблица 2.11. Расход гравия, песка и камня на приготовление 1 м3 бетона

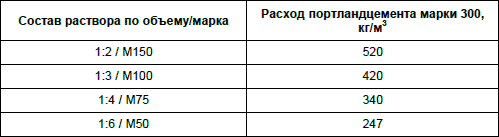

Усредненная норма расхода цемента на приготовление цементных растворов приведена в табл. 2.12.

Объем кладки стен из кирпича исчисляют, вычитая проемы по наружному обводу коробок оконных и дверных блоков.

Таблица 2.12. Усредненная норма расхода цемента на приготовление цементных растворов

Объем стены определяется умножением ее площади на проектную толщину стены. Так же определяют объем кладки перегородок.

Площадь рубленых стен из бревен или брусьев определяют за вычетом проемов. При определении площади стен необходимо принимать:

• длину наружных рубленых стен – по их наружному обводу;

• длину внутренних рубленых стен – между наружными гранями наружных стен;

• высоту рубленых стен – между наружными гранями нижнего и верхнего венцов без добавления на осадку их, т. к. она учитывается заранее в проекте и примерно составляет 1:20–30 первоначальной высоты стены.

Площадь каркасных стен определяют за вычетом проемов. При определении площади необходимо принимать:

• длину наружных каркасных стен – по их наружному обводу;

• длину внутренних каркасных стен – между внутренними гранями наружных стен;

• высоту каркасных стен – между наружными гранями нижней и верхней обвязок.

Для приведения пиленного леса к круглому следует применять коэффициент 1,5.

Объем монолитных шлако– и керамзитобетонных стен подсчитывают в кубометрах в плотном теле (за вычетом пустот для оконных и дверных проемов), т. е. умножением площади на проектную толщину стен.

Перекрытия из сборных железобетонных плит определяются в штуках по проекту их раскладки.

Для всех деревянных перекрытий (по кирпичным, рубленым и каркасным стенам) определяется их площадь в свету. Аналогично определяют площадь подшивки потолка, изоляции минеральной ватой, настила пола.

Балки перекрытия определяются в штуках по проекту, а затем с учетом сечения и длины – в кубометрах.

Площадь кровли рассчитывают без вычета площади, занимаемой дымовыми трубами. Длину ската измеряют от конька до крайней грани карниза с добавлением 70-100 мм на спуск кровли над карнизом.

При устройстве кровли по сплошной деревянной обрешетке требуемый объем древесины подсчитывают умножением площади обрешетки на ее толщину.

Стропила, прогоны определяются в штуках по проекту, а затем с учетом сечения и длины – в кубометрах.

Объем заполнения оконных и дверных проемов определяется в штуках.

Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен и перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом.

Глава 3

Ремонт и усиление фундаментов

Основания и фундаменты

Конструктивные решения фундаментов определяются в основном гидрогеологическими условиями. Для строительства дачного дома нет необходимости брать пробы грунта бурением в различных местах. Достаточно выкопать шурф (яму) 1,0х1,0 м глубиной 1,5 м. Качество грунта при этом можно определить вполне удовлетворительно.

Виды грунтов

Грунты по механическому составу делятся на глинистые (супесь, суглинок, глина) и песчаные.

Механический состав грунта приблизительно определяют, раскатывая комок слегка влажного грунта между ладонями в шнур диаметром 3–5 мм, а затем пробуют свернуть его в кольцо. Если шнур при раскатывании не образуется, значит грунт песчаный (песок); образуется зачаточный шнур – супесь; шнур при раскатывании разламывается – легкий суглинок; шнур сплошной, образуется кольцо, но имеет трещины – тяжелый суглинок; шнур сплошной и кольцо сплошное – глина. Если частицы при растирании легко скользят между пальцами, это значит, что в грунте много глинистых частиц (глины).

Песчаный грунт – это рыхлая несвязная порода с частицами размером 0,05-2 мм и воздушными полостями между ними. В зависимости от содержания частиц различной крупности пески называют гравелистыми, если фракция частиц крупнее 2 мм составляет более 25 %; крупными, когда фракция частиц крупнее 0,5 мм составляет более 50 %; средней крупности – при условии, что фракция частиц крупнее 0,25 мм составляет более 50 %; мелкими, когда фракция частиц крупнее 0,1 мм составляет до 75 %, и пылеватыми, если фракция частиц крупнее 0,1 мм составляет более 75 %.

Пылевато-глинистые грунты – это связные грунты, обладающие пластичностью, т. е. способностью изменять форму под давлением и сохранять эту измененную форму после снятия давления. Эти грунты способны при добавлении воды переходить из твердого состояния в тестообразное, а при дальнейшем увлажнении – в текучее состояние. Пластичность глинистого грунта обусловлена содержанием в нем частиц размером 0,005-0,001 мм. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом – твердый.

В зависимости от пластичности, определяемой содержанием в глинистом грунте частиц различной крупности, его называют супесью, суглинком или глиной. Супеси содержат от 3 до 10 % частиц размером менее 0,005 мм, суглинки – от 10 до 30 %, глины – более 30 %.

На строительные свойства глинистых фунтов влияет их влажность, а также температура наружного воздуха.

При неблагоприятных условиях (низкая температура, высокая влажность) возможно вспучивание грунта, т. е. неравномерное увеличение объема и вздутие поверхностного слоя. После весеннего оттаивания этот эффект прекращается, грунт теряет объем и первоначальную прочность.

При залегании в основании фундаментов пучинистых глинистых грунтов, которые способны поднимать целые здания, подошву фундамента необходимо закладывать ниже глубины промерзания либо устанавливать на песчаные подушки.

Торфяные грунты буро-черного цвета содержат разложившиеся растительные остатки, которые составляют более 60 % массы. Такие грунты обычно отличаются избыточным увлажнением.

Скальные грунты. К наиболее распространенным скальным грунтам относятся граниты, песчаники и известняки, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки.

Крупнообломочные грунты – это несцементированные грунты, содержащие по массе более половины обломков горных пород с размерами не менее 2 мм. К ним относятся щебенистый (с преобладанием окатанных частиц – галечниковый) с массой частиц крупнее 10 мм более 50 %; гравийный грунт (при преобладании не окатанных частиц – дресвяной).

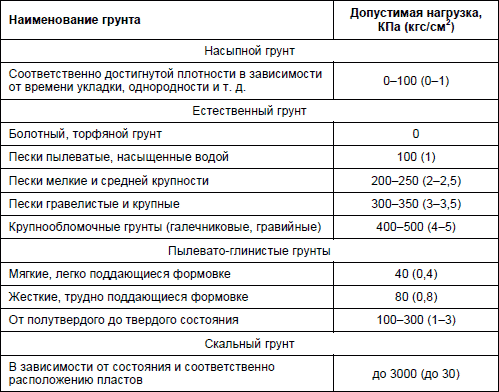

Расчетное сопротивление грунта Rо измеряется в КПа (кгс/см2). Допустимые нагрузки на разные грунты приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Допустимые нагрузки на грунты

К неудовлетворительным с точки зрения несущей способности основаниям относятся грунты, которые без особых усилий легко сжимаются (лесная почва, садовая и болотная земля, торф).

Удовлетворительные грунты – глина, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые влажные. Лучшие грунты – пески средней крупности и крупные, крупнообломочные грунты (галечниковые и гравийные), скальный грунт толщиной пласта более 1,0 м.

Под основанием фундамента весь грунт должен иметь равномерную плотность. Кроме того, необходимо, чтобы подошва фундамента располагалась ниже глубины промерзания. Это особенно важно для пучинистых грунтов (пески мелкие, пылеватые, супеси, суглинки, глины, находящиеся в увлажненном состоянии). Глубина промерзания фундаментов в условиях Северо-Запада России составляет 1–1,4 м. В этой связи важно выяснить и уровень подземных вод. Для этого бурят скважины малого диаметра, используя удлиненный садовый либо рыбацкий бур. Пробуренная скважина должна простоять сутки, после чего в ней замеряют уровень воды. Если в последующие дни он не изменился, его можно считать зеркалом подземных (грунтовых) вод. Если грунтовые воды на глубине 2,5–3 м не обнаружены, нет необходимости устанавливать их поверхность, т. к. они не представляют опасности для строительства загородного дома.

Назначение и типы фундаментов

Фундамент – это подземная опорная часть здания. От его надежности в большой степени зависят эксплуатационные качества сооружения.

Фундамент воспринимает все нагрузки от надземной части здания и через него они передаются на грунт. В фундаментах различают обрез – верхнюю плоскость, отделяющую фундамент от надземной части дома, стенку или столб (в зависимости от конструкции) и подошву – нижнюю плоскость, непосредственно соприкасающуюся с основанием. Большую роль в работе фундамента любой конструкции играют его боковые поверхности.

Основание – массив грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от здания через фундамент. Основания могут быть естественными и искусственными. Если подошва фундамента опирается на естественный неукрепленный грунт, основание естественное. Когда в основании лежат слабые грунты, их приходится каким-либо способом преобразовывать (закреплять, уплотнять либо заменять песком средней крупности и др.). В этом случае основание становится искусственным.

Цоколь – верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над планировочным уровнем земли. Выполняется цоколь из прочных морозостойких материалов: камень, бетон, красный полнотелый кирпич марки не ниже 75.

Чтобы цоколь и фундамент не намокали, по периметру дома укладывают булыжную или бетонную отмостку шириной 60–80 см с уклоном от фундамента. Уклон следует принимать не менее 0,1 (т. е. 10 см/м).

Забирка – простейший вид цоколя в виде тонкой стены между столбиками фундамента, которую обычно выполняют из бетона, красного кирпича или других материалов.

По конструкции различают фундаменты: ленточные – монолитные из бутобетона и сборные из блоков стен подвалов; столбчатые – из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном, а также из стальных труб, заполненных изнутри бетоном либо цементно-песчаным раствором, а снаружи обмазанных битумной мастикой с толщиной слоя 1–1,5 мм. В качестве арматуры для фундаментов используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм. Бетон для устройства фундамента лучше готовить на высокомарочном портландцементе М300-400, а в качестве заполнителя использовать чистый, средней крупности и крупный песок и гранитный щебень. Примерный состав бетона (в частях по объему): цемента – 1,4; песка – 2,5, щебня – 4,5. Воду необходимо добавлять с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Следует учитывать, что чем жестче бетон, тем он прочнее.