Полная версия

Риски России: экология и здоровье. Экологическая безопасность России

К категории районов с кризисной экологической ситуацией ныне относят 12 районов, которые находятся на территории России.

Наибольшее распространение получил экологический кризис в промышленно-городских районах с преобладанием отраслей тяжелой промышленности и в особенности ее наиболее «грязных» производств. Для них характерно сильное загрязнение атмосферы, водного бассейна, почвенного покрова, изъятие из оборота продуктивных сельскохозяйственных земель, утрата почвенного плодородия, деградация растительности и животного мира и, как следствие, общее сильное ухудшение экологической обстановки, чреватое отрицательными последствиями для здоровья людей.

К таким районам в России относятся: Кольский полуостров, Московский столичный регион, Среднее Поволжье и Прикамье, Северный Прикаспий, промышленная зона Урала, Норильский промышленный район, Кузбасс, нефтегазоносный район Запасной Сибири, Приангарский и Байкальский районы.

Кризисная экологическая ситуация сложилась на территории Калмыкии, где интенсивная пастбищная нагрузка, превышающая нормальную в три-четыре раза, привела к резкому увеличению площадей, совершенно лишенных растительного покрова. Ныне процессами опустынивания охвачено более 4/5 территории республики, причем сильное и очень сильное опустынивание выявлено уже на 1/2 ее площади, а подвижными песками занято более 500 тыс. га. Ученые считают, что здесь образовалась первая антропогенная пустыня в Европе.

Напряженная экологическая ситуация сложилась и в природно-рекреационных районах вдоль побережий Черного и Азовского морей. Интенсивное промышленное развитие привело к сильному загрязнению побережья и морской среды. К промышленному добавилось и интенсивное сельскохозяйственное загрязнение прибрежных территорий, что привело к потере природно-рекреационного потенциала на обширных территориях.

На территории России, отличающейся огромными размерами и, следовательно, чрезвычайным разнообразием природных условий, наблюдается более 30 видов опасных природных явлений. Основной ущерб обычно приносят наводнения (около 30%), оползни, обвалы и лавины (21%), ураганы и смерчи (14%), сели (3%). Большую угрозу представляют и землетрясения, которые время от времени происходят в Камчатско-Курильском, Прибайкальском и Северо-Кавказском районах. За год в стране случается от 350 до 400 таких неблагоприятных и опасных явлений, в результате которых часто возникают действительно чрезвычайные ситуации.

Еще больше возникает чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с железнодорожными авариями и катастрофами, авариями на трубопроводах и на шахтах, авиакатастрофами, пожарами и т. п. При этом их количество в последнее время имеет тенденцию к увеличению.

1.3. Стандарты качества окружающей природной среды

Гигиенические нормативы для химических веществ устанавливаются в виде предельно допустимых концентраций (ПДК). Согласно существующему определению предельно допустимая концентрация химического соединения во внешней среде – такая концентрация, при воздействии которой на организм человека периодически или в течение всей жизни – прямо или опосредованно через экологические системы, а также через возможный экономический ущерб – не возникает соматических или психических заболеваний (в том числе скрытых и временно компенсированных) или изменений состояния здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений (И. В. Саноцкий).

Для химических веществ ПДК устанавливаются в атмосферном воздухе населенных мест в виде максимальных разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций. Устанавливаются ПДК вредных химических веществ в воде водоемов, питьевой воде, в почве. В пищевых продуктах вредные химические вещества нормируются в виде допустимых остаточных количеств (ДОК). Также устанавливаются ПДУ воздействия физических факторов. В отличие от нормативов химических веществ в окружающей среде для физических факторов приводятся оптимальные и допустимые параметры микроклимата, т. е. температуры, влажности, скорости движения воздуха, освещенности и т. д. Для пищевых продуктов разработаны так называемые физиологические нормы потребности в белках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах.

Гигиенический норматив является обязательным требованием создания безопасных и комфортных условий труда и проживания людей. Несоблюдение этих требований преследуется по закону. Однако на практике далеко не всегда удается создать такие уровни воздействия неблагоприятных факторов, которые бы не превышали предельно-допустимые. В таких случаях прибегают к оценкам степени нарушения нормативов, что выражается в виде кратности превышения реальных концентраций над ПДК. Эти же величины используют в эколого-эпидемиологических исследованиях при установлении взаимосвязи уровней загрязнений окружающей среды и здоровья населения.

Далеко не всегда гигиенические нормативы могут адекватно отображать реальную ситуацию, когда в организм человека поступают одновременно из одной среды, например, атмосферного воздуха, большое число химических веществ. И тогда приходится учитывать их комбинированное действие, конечный результат которого может быть более выраженным. Аналогичный подход применяется и при так называемом комплексном действии химических веществ, когда одно и тоже вещество поступает в организм из разных сред. Установлено комплексное действие для ряда химических веществ, как металлов, так и органических соединений, которые поступают в организм с атмосферным воздухом, питьевой водой, с продуктами питания и даже при курении сигарет (например, для бензола, формальдегида, свинца, мышьяка и др.). Под эгидой ВОЗ были разработаны стандарты, получившие название «Критерии качества окружающей среды для здоровья человека», в которых приведены рекомендации для ряда приоритетных химических веществ с учетом их комплексного поступления в организм из различных сред. Среди них такие вещества как:

– акролен, бензол, дисульфидуглерода, 1,2-дихлорэтан, дихлорэтан, формальдегид, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), стирол, тетрахлорэтилен, толуол, трихлорэтилен, винил хлорид, мышьяк, асбест, кадмий, окись углерода, хром, сероводород, свинец, марганец, ртуть, никель, двуокись азота, озон и другие фотохимические оксиданты; радон, двуокись серы и взвешенные частицы, ванадий. (3)

В настоящее время особенности комбинированного действия веществ учитываются при гигиеническом нормировании вредных веществ во всех средах. Так, для атмосферного воздуха населенных мест установлены 56 коэффициентов комбинированного действия (для 36 бинарных смесей, 20 смесей из 3—5 компонентов).

Рост числа новых химических веществ требует, с одной стороны, тщательной регистрации всех существующих и внедряемых в производство соединений, а с другой – значительного ускорения исследований по обоснованию гигиенических нормативов.

Для ликвидации диспропорций между числом новых химических веществ и количеством разрабатываемых гигиенических нормативов в санитарное законодательство введены наряду с ПДК временные ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ). Обоснование временных нормативов проводится с использованием ускоренных экспериментальных и расчетных методов, а также по аналогии с ранее нормированными структурно близкими соединениями.

Гигиенические нормативы утверждаются Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. Они входят в состав санитарно-гигиенических норм и правил, а также в некоторые ГОСТы.

Глава 2. Устойчивое развитие и экологическая безопасность России

2.1. Определение понятий

Устойчивое развитие (англ. sustainable development – поддерживаемое развитие) – такое развитие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа функционирования человечества. При устойчивом развитии удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений.

Концепция устойчивого развития явилась логическим ответом общества на бурно начавшееся в 70-е годы социально-экономическое развитие, когда оно столкнулось с проявлением глобальных экологических проблем. В результате были созданы ряд международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым докладом «Пределы роста»), Международный институт системного анализа и др.

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) состоялась Конференция ООН по окружающей среде, где были разработаны Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), что ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась новая институциональная составляющая – министерства и ведомства по окружающей среде.

В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без разрушения, необходимости устойчивого развития экосистем. Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП), принятая в 1980, впервые в международном документе содержала упоминание устойчивого развития. Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля – Стратегия устойчивой жизни» и была опубликована в октябре 1991. В ней подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли, от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и обеспечить устойчивое использование ресурсов. Появились исследования по экологической безопасности как части национальной и глобальной безопасности.

Устойчивое развитие включает в себя экономические, социальные и экологические факторы, которые и составляют триединую основу концепции устойчивого развития. Экономическая составляющая подразумевает оптимальное использование природных ресурсов и использование экологичных технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ.

Экологическая составляющая должна обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению. (4)

Экологическая безопасность характеризует реальное состояние природной окружающей среды и механизмы создания системы экологической безопасности. Существуют разные подходы к определению понятия «экологическая безопасность»:

Экологическая безопасность (ЭБ) – юридически-организационная защищенность личности, общества и государства, основанная на комплексе мер по прогнозированию, предотвращению негативных экологических событий и явлений либо компенсации при их наступлении (5). Экологическая безопасность – это состояние защищенности личности, общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызываемых повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйственной деятельностью человека, функционированием производственных объектов, а также в результате стихийных бедствий и катастроф (6).

Экологическая безопасность – одна из составляющих, национальной безопасности совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности проживающего (либо действующего) на данной территории населения, обеспечение устойчивого состояния биоценоза.

Политика ЭБ – целенаправленная деятельность государства, общественных организаций, юридических и физических лиц по обеспечению ЭБ.

Система ЭБ – совокупность законодательных, технических, управленческих, медицинских и биологических мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития. ЭБ достигается системой мероприятий (прогнозирование, планирование, управление и пр.), обеспечивающих минимальный уровень неблагоприятных воздействий на человека и природу при сохранении достаточных темпов развития промышленности, коммуникаций, сельского хозяйства.

Система ЭБ включает:

Комплексная экологическая оценка территории.

Экологический мониторинг.

Управленческие решения.

2.2. Устойчивое развитие и экологическая безопасность России

Концепция устойчивого развития, получившая широкое распространение в европейских странах, застала Россию врасплох. Триединая концепция устойчивого развития никак не могла быть применима в России без промедлений. После развала СССР Россия не имела возможности гармонизировать экономический, социальный и экологический статус. Советский Союз оставил тяжелое наследие для молодой России. В 90-х годах прошлого столетия после распада СССР обострились социальные процессы: происходит общее «обеднение» населения, возросла угроза массовой безработицы, ухудшилась ситуация с обеспечением жильем, кризисные явления затронули систему образования, здравоохранения и социального обеспечения; резко ухудшилась криминогенная обстановка.

Глубокий кризис переживает экономика: сокращается производство, происходит дальнейшее «утяжеление» структуры промышленности. Тормозом активных структурных преобразований является неблагоприятный инвестиционный климат, несовершенное и нестабильное законодательство, недостатки в системе приватизации. Крайне неблагополучной остается экологическая ситуация в стране. В ряде районов она достигла уровня экологического бедствия, сопровождающегося усилением опасности для здоровья населения и воспроизводства будущих поколений. Процессы, происходящие внутри страны, существенно изменили и ее роль в мировом сообществе. Все это свидетельствует о наличии в стране глубокого кризиса.

Обладая крупнейшей в мире ненарушенной хозяйственной деятельностью территорией, которая составляет более 11 млн. кв. км или 65% всей территории страны, в России имеет место разрушение в значительной степени естественных экосистем. В результате во всех средах идут быстрые геохимические изменения окружающей среды в глобальном масштабе. Оценивая устойчивое развитие и состояние окружающей среды в России, Президент РФ в послании Федеральному Собранию от 23 февраля 1996 года пишет: «Усилилась деградация природной среды. Хищническое использование земель, вод, лесов, полезных ископаемых в XX веке, что не могло себе позволить ни одно считающее себя цивилизованным общество, превращало СССР – одну из наиболее ресурс обеспеченных стран – в разоренную территорию. Технический потенциал страны использовался не для приумножения полученного наследия, а фактически для уничтожения освоенных многовековым трудом предыдущих поколений земель, которые оказались затопленными гигантскими водохранилищами или превращены в зоны экологического бедствия». В реальности оценка экологического состояния страны никак не соответствовала концепции устойчивого развития.

Начиная с 1991г. ежегодно готовится и публикуется Государственный доклад о состоянии окружающей среды, в котором приводились обобщающие данные о состоянии окружающей природной среды и ее влиянии на здоровье населения. После публикации такого доклада в экологической газете «Зеленый мир» общественности России стало ясно, что страна скатывается к экологическому кризису. Отравленный воздух промышленных городов, загрязнение поверхности вод, радиоактивное загрязнение огромных территорий Европейской части страны в результате радиационных аварий на комбинате «Маяк» Челябинской области в 1957 г. и на Чернобыльской АЭС в 1986г. явились серьезными показателями экологического кризиса.

Благодаря настойчивой работе Минприроды, комитетов по экологии сначала Верховного Совета РФ, затем Госдумы первого созыва был осуществлен настоящий прорыв в законодательстве по экологии: был принят целый ряд основополагающих федеральных законов, регулирующих деятельность предприятий и организаций в различных сферах окружающей среды и жизнеобеспечения граждан. Появились соответствующие статьи об экологических преступлениях и в новом Уголовном кодексе РФ. Б. Н. Ельцин 1 апреля 1996 года подписал Указ «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Этот уникальный документ предусматривает последовательный переход РФ к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. Это сделано в соответствии с рекомендациями и принципами, изложенными в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Повестка дня на XXI век».

Концепция устойчивого развития Российской Федерации, разработанная и одобренная Государственной Думой и Правительством страны, предполагает систему мер по обеспечению экологической безопасности России. По определению В. Б. Носова, «экологическая безопасность – это состояние защищенности биосферы и человеческого общества, а на государственном уровне – государства от угроз, возникающих в результате антропогенных, военных и природных воздействий на окружающую среду. В понятие экологической безопасности входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не допускать возникновения – ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций».

После выхода в свет в 1989 г. постановления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления страны» и снятия режима секретности с данных об экологической обстановке на объектах оборонной промышленности и объектах вооруженных сил, появилось несколько открытых публикаций о накоплении запасов ядерного оружия, запасов ядовитых химических веществ и в связи с этим о состоянии экологической обстановки в РФ и влиянии ее на здоровье людей. Вот лишь некоторые из наиболее острых экологических проблем, стоящих на пути к устойчивому развитию.

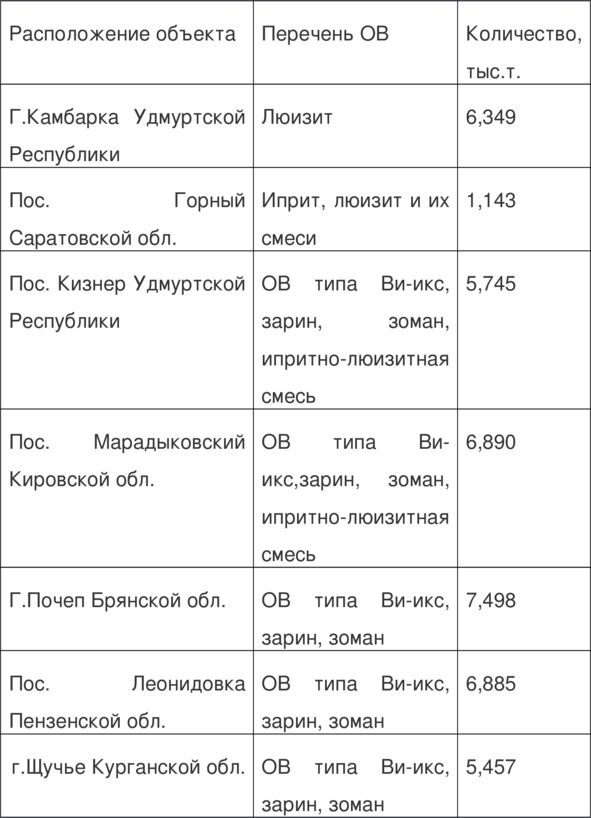

Среди промышленных предприятий, где существует опасность токсического действия на работающих и население, проживающее в непосредственной близости от них, особое место занимают объекты по хранению и уничтожению химического оружия, снаряженного отравляющими веществами (ОВ) смертельного действия. Основу химического оружия составляют ОВ кожно-нарывного (иприт, люизит и их смеси) и нервно-паралитического (зарин, зоман и ОВ типа Ви-икс) действия. В 1996г. было принято постановление Правительства РФ (№305-ФЗ) об утверждении Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». На момент принятия целевой программы до начала уничтожения химического оружия основные его запасы были сосредоточены в 7 городах. Их распределение представлено в табл.1.

Таблица 1. Распределение ОВ и их объем.

Как видно из таблицы, суммарное количество отравляющих веществ, хранящихся в данных населенных пунктах и подлежащих уничтожению составляло порядка 40 тысяч тонн, что в 4 раза превосходит общее количество отравляющих веществ, израсходованных воюющими странами в первой мировой войне. (7)

Неправильное хранение ядохимикатов, а также техногенные и природные катастрофы, которые имеют место быть в местах хранения ядовитых веществ, являются источниками вредных для биосферы выбросов и поражающих факторов для людей. Несмотря на предпринятые строгие меры контроля содержания продуктов распада отравляющих веществ, которые все еще сохраняют высокую токсичность для окружающей среды и людей, нетрудно предположить, что имеет место распространение этих продуктов в окружающую среду. Следует, однако, заметить, что никаких официальных сообщений об имевших место фактах утечки продуктов распада отравляющих веществ в окружающую среду не было. Такие сведения оставались недоступны населению.

Вот и другие зарисовки неблаговидных последствий для окружающей среды и здоровья людей производственной деятельности государства и общества. Среди большого числа антропогенных воздействий на экологическую безопасность людей оказывает влияние и запуск космических ракет. Знание об этом особенно важно, поскольку информация о ракетно-космических источниках загрязнения окружающей среды не столь популярна. Так, например, на Улаганский район Алтайского края было сброшено в общей сложности 618 ракетных ступеней, в каждой из которых оставалось до 800 кг высокотоксичного ракетного топлива НДМГ (гептил). Остатками топлива и осколками от ракет была покрыта огромная площадь края. Из металлических осколков ракет, попавших на Землю, местные жители делали ножи, столы, кровати. Ножами из ракетных осколков резали баранов.

Вскоре врачи стали замечать, что молодые алтайцы умирают от злокачественных форм рака, а дети теряют волосы, зубы, у них пропадает память. Начали рождаться младенцы без костей черепа. Куры несли яйца без скорлупы. У людей и животных из организма вымывается кальций.

После каждого запуска ракет жители жалуются на «поветрие»: поносы, боли в животе, слабость, высокую температуру. Перед каждым объявленным запуском инфекционное отделение ЦРБ организует дополнительные койки для таких больных. Им ставят диагноз «острая дизентерия», хотя патогенные бактерии никогда не высевались.

После запуска ракетоносителя «Протон» 30 июня 1998 г. к Международной космической станции (МКС) произошло загрязнение веществом желтого цвета на площади 420 га сельхозугодий вблизи села Плоское. И на следующий год, даже несмотря на засуху, на зараженных полях выросли необыкновенно высокие подсолнухи и кукуруза. Во время уборки этого удивительного урожая 18 человек заболели, жаловались на удушье, спазм бронхов, ожоги на открытых участках тела и то же «поветрие».

В 2000 г. на этом участке поля опять вырос «хороший» урожай. Срезанная трава гигантских размеров вызывала жжение на руках. Сухая – зуд во всем теле. Телята, съедавшие эту траву, погибали. Молоко коров приводило к тяжелому отравлению детей. Из поврежденной почвы этого поля шел резкий запах тухлятины.

4 апреля 2000 г. был запущен ракетоноситель «Союз-V», после чего на правом берегу реки Плоская были обнаружены темно-синие пятна маслянистой консистенции. И 5 апреля среди жителей села Плоское начались массовые заболевания с симптомами затрудненного дыхания, жжения слизистых оболочек глаз и носа. Погибал скот; у свиней наблюдался внезапный паралич дыхания, резкий цианоз, молниеносная смерть. Военные экологи уже установили, что химическое загрязнение природной среды высокотоксичными компонентами ракетного топлива в малых дозах повышает биопродуктивность растений и микроорганизмов, а у человека и животных вызывает интоксикацию.

На экологическую безопасность людей оказывают влияние и различные захоронения химических отравляющих веществ и радиоактивных отходов. Развитые страны стремятся свои отходы складировать в третьих странах мира.

Пользуясь тяжелым экономическим положением России, развитые государства стремятся эксплуатировать территорию нашей страны для размещения экологически опасных производств, экспорта грязных технологий, захоронения токсичных и радиоактивных отходов, применяя при этом все методы вплоть до подкупа лиц, облеченных властью, и членов Государственной Думы.

В марте 1996 г. Верховный Суд Российской Федерации признал незаконным (и потому недействительным) положение Указа Президента Б. П. Ельцина, которое открывало путь в Россию на временное хранение радиоактивным материалам из других стран – тех, с которыми у России не было ранее соответствующих соглашений.

Насколько успешно осуществляется в России система ЭБ, свидетельствуют следующие цифры. В начале ХХ1 века выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников превысили предыдущие показатели 2001 года на 101,6%, а от автотранспорта – на 109,1%. При общем снижении в 2001 году (по сравнению с 2000 годом) сброса загрязненных сточных вод в водные объекты страны на 2, 6% наблюдался рост объема сбрасываемых без очистки или недостаточно очищенных сточных вод на территории тридцати четырех субъектов РФ. На начало 2003 года в результате хозяйственной деятельности более чем на треть увеличилась общая площадь нарушенных земель в Томской области; в Республике Саха (Якутия), в Ханты-Мансийском автономном округе – на 13%, Республике Татарстан – на 9%. В 2001 году в организациях промышленности образовалось 130 млн. тонн токсичных отходов, что на 9,2% больше, чем в 2000 году. Более половины (55%) из них образовалось на территории Кемеровской области, Краснодарского края, Челябинской, Вологодской и Волгоградской областей. В общей сложности в 2000 году образовалось 131,1 тыс. тонн токсичных отходов (1994 г. – 75,1 тыс. т., 1999 г. – 108,1 тыс. т.); обезврежено в 2000 году – 2,6 тыс. тонн, тогда как в 1994 – 6,8, а в 1999 г. – 3,2 тыс. тонн.