Полная версия

Путешествие ко святым местам в 1830 году

Палеологом. Это известие весьма важно, ибо относительно сей родственной связи государя московского с императорским византийским домом и времени оной, известия наших летописцев и историков темны и сбивчивы. Записки Зосимы не были еще напечатаны. Они находятся в одной рукописи (средины XVI века), принадлежащей драгоценной библиотеке Ф. А. Толстого под следующим заглавием: „Книга, глаголемая Ксенох (Ксенос), сиречь Странник, Зосимы диакона, о пути Иерусалимском до Царьграда и до Иерусалима”»{38}.

Зосима поименно называет почти все главные храмы и монастыри царьградские, не распространяясь об них, и таким образом написано все его путешествие. Замечательно, однако же, то, что говорит он о конной статуе Юстиниана пред вратами Св. Софии: «На столбе конь медян, и сам медян вылит, правую же руку держит распростерту, а зрит на Восток, хвалится на сарацинскаго царя, и сарацинские цари против ему стоят, болваны медяны, держат в руках своих дань и глаголят ему: не хвалися на нас, господине, мы ся тебе ради противити начнем». А через 34 года неверные уже владели Царьградом. На другом столбе, против церкви Апостолов, «стоит ангел страшен велик и держит в руце скипетр Царьграда, и против ему стоит царь Константин, держит в руках своих Царьград и дает его на соблюдение тому Ангелу». Как трогательны такие надежды накануне падения столицы! – в полном уповании на сего страшного ангела народ толпился около столба в день последнего приступа. Число св. мощей, во время Зосимы хранившихся в Константинополе, было весьма велико, судя по его описанию. Неужели при разорении греки ничего не спасли?

В Иерусалиме он еще застал крест на одном из куполов Храма Воскресения, также обе церкви Вознесения и Св. Сиона, которые ныне обращены в мечети. Он посетил окрестности Иордана, где спасалась Мария Египетская в пропастях и горах великих, и входил в гробницу, где клались святые отцы из Предтечева монастыря, и там целовал мощи св. Зосимы, причащавшего Марию Египетскую; но Герасимов монастырь и в его время уже был пуст по нападениям арабов. Сам он пострадал от них близ Мертвого моря; однако же отдохнув в лавре Св. Саввы, где тогда было 50 иноков, дошел до Хеврона, могильной пещеры Авраама, и странно предполагает под дубом Мамврийским гробы Ионы пророка и Иова.

Вифлеемский собор принадлежал в его время римлянам{39}. Зосима рассказывает, «что на пути от Вифлеема к Иерусалиму есть столб, а на том месте сидит столпник, и принесе ему апостол ключ града Иерусалима и велел ему предать град Иерусалим нечестивым, сиречь сарацинам; уже 400 лет владеют Иерусалимом и гробом Божиим» (но сие несправедливо, ибо тогда не прошло еще 233-х со времени завоевания Саладином){40}. На обратном пути Зосима посетил Кипр, где застал Рига Фряжского (короля) и брата его арцибурга т. е. архиепископа, который потом был последним королем острова, а в Родосе видел Мистра великого{41}, и все у него крестоносцы и церковные люди, носящие кресты, на левых плечах вышиты. Далее, около Митилены, едва не лишился он жизни, ибо морские разбойники-катанцы разграбили его корабль, и сим бедственным приключением кончается его странствие.

Около пятидесяти лет после иеродиакона Зосимы странствовал при великом князе Иоанне Васильевиче IV Василий, гость Московский, в 1466 году. (Список его путешествия хранится в одном из сборников Синодальной библиотеки{42}.) Он уже ни слова не упоминает о Царьграде, завоеванном турками, а начинает хождение свое из Бруссы, прежней столицы оттоманской, близ Мраморного моря, и называет главные города Анатолии и Сирии по дороге в Египет, мимо Иерусалима, куда он пришел уже на обратном пути из Египта через Хеврон, что весьма странно, ибо целью пути был Святой Град. Описание его весьма кратко, сухо и незанимательно; он застал Святые места точно в таком же положении, как и предшественник его Зосима. Одно только достойно внимания: при нем лежали в подземной церкви Обретения креста, с левой стороны престола, мощи св. Кириака патриарха Иерусалимского, который, будучи еще евреем, открыл место креста царице Елене. Кроме гостя Василия, никто из других путешественников о том не упоминает, и теперь мощи сии неизвестны в Иерусалиме. Василий возвратился в отечество тем же путем на Бруссу, через Анатолию и нашел около Тарса и Александреты область малой Армении, еще сильной и цветущей.

«В лето 7090 (1582), при митрополите Дионисии Московском, Государь, Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич, Всероссийский Самодержец, послал с Москвы в Царьград, в Антиохию, в Александрию, и во Святый Град Иерусалим, и в Синайскую гору, и во Египет, к Патриархам и ко Архиепископам и Епископам, ко Архимандритам и Игуменам, по сыне своем по Царевиче Иоанне Иоанновиче, милостыню довольну, с Московскими купцы, с Трифоном Коробейниковым да с Иеремеем Замком, да с ними ездил Московский жилец Феодор сутечный мастер, да с ними же Государь посылал 500 рублев в Синайскую гору, на сооружение церкви Великомученицы Екатерины, где лежаше после преставления тело ея на горе, Ангелы хранимо».

Хождение сие, изданное в печать Иваном Михайловым в 1798 году с ошибками и с собственными дополнениями о древнем Иерусалиме, в искаженном виде, чрезвычайно любопытно в рукописи, как по довольно подробному описанию самой святыни, так и по духу времени и местным преданиям, тщательно собранным послами Иоанна, да и самая цель послания, милостыня за душу убитого им царевича, дает особую цену сему путешествию. На Белом озере есть синодик за убиенных тмами новгородцев, а на Синае поминовение за погибшего сына! – на таком расстоянии вторят друг другу молитвы за упокой жертв того же грозного мужа! как мысленно скитается душа его по всем обителям Севера и Востока! как издалека ищет себе упокоения!.. и молитвами стольких угодников да обретет его в день судный!

Коробейников из Царьграда отплыл в Сирию и чрез Дамаск странствовал в Иерусалим, оттоле с патриархом Софронием в Египет, и кончает свои записки Синаем. Он застал главный собор Иерусалимского Храма в руках греков, и восемь престолов иноверцев в разных его пределах. Рассказ о сошествии Святого огня в Великую субботу исполнен теплой веры и благочестия. «В тот же день великия субботы заутра внидут поганы турки, спаги и санчаки и янычара в великую церковь ко гробу Господню и погасят вся кандила, горящия во всей велицей церкви, и по приделом, и над самым гробом Господним, и ни едино оставят кандило с огнем; у патриарха же и у христиан обычай имут, яко в домех своих в великий четверток погашают огнь, и от того места не бысть огня ни у когоже, дондеже снидет с небеси на гроб Господень, и от того огня взимают и разносят в домы своя и держат во весь год тот огонь, а дела не делают никакого, разве Богу молятся до Воскресения Христова. Церковь малую запечатлеют, иже над гробом Господним, своею печатью и стражей поставят у дверей у гробницы, а патриарх со христианы старую трапезу предадут; патриарх же со христианы идут во свою церковь к Воскресению Христову, и тамо молят Бога со слезами, и ждут знамения Божия с небеси; и за два часа до вечера приидет аки солнце в великую церковь, в непокровенное место, а непокровенное место большой церкви над гробом Господним, и узрит патриарх тот луч Божественного знамения, и взем евангелие и крест и хоругвь и свещи без огня, и пойдет в боковыя двери, сиречь в сторонныя от старыя трапезы ко гробу Господню; за ним иноки и христиане и епископы верные, и многие за ним игумены армянские со армяны, и за ними идут кофти и хабежи, и мурины и несторияне и прочая их ересь со своими попы{43}, и пришед патриарх со христианы ко гробу Господню, и обошед трижды вокруг, прииде на гробницу и моляшеся со слезами, инокам же и инокиням и христианам плачущимся горце, вопиюще ко Господу: Господи, сподоби нас видети благодать человеколюбия твоего и не остави нас сирых. Патриарх же, ходя круг гроба Господня, пояше стихиры: „днесь ад стеня вопиет“, нам же всем плачущимся не могущим удержатися от слез. Прииде же Патриарх к дверям церковным гробницы Господней и повеле туркам придел над гробом Господним отпечатати; патриарх же отверзе двери гробницы, и узревше вси людие благодать Божию, сошедшую с небеси на гроб Господень, в огненном образе огня ходяща по гробу Господню, по дске мраморне, и всякими цветы, что молния с небеси, а кандилом всем стоящим верху гроба без огня, и видевше вси людие таковое человеколюбие Божие, возрадовашася радостию великою зело, испущаху многия слезы от радости. Патриарх же Софроний вниде один в придел гроба Господня, имуще во обоих руках свещи многия, приступи ко гробу Господню и держа свещи вскрай гроба Господня, и сниде огнь со гроба Господня яко же молния на патриаршу руку и на свещи, и абие загорешася свещи в патриарших руках пред всеми людьми, и нас сподобил Бог видети; тут же на гробе Господнем христианская кандила загорешася, а от латинских вер ни едино кандило загореся. Патриарх же изшед из придела гроба Господня, имуще в руках обеих свещи многия горящи великие пучки, изнесе огнь из придела Господня, и по стороне придела Господня ста на высоком месте, где ему на то учинено. Народ же окрест его стояще и от его руки взимаху огнь христиане, и вжигают воски великой церкви и по святым местам свещи и кандила, и понесоша тот огнь в домы свои для благословения, и держат тот огнь во весь год в домех своих; а которые свещи изнесе патриарх от гроба Господня, тот огнь в патриарших руках не жжет человеческих рук развее свещи, а как возмут христиане от патриарших рук свещи, и огнь в христианских руках станет яко же и прочий огнь, все от него горит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М., 1913. С. 8.

2

ОР РГБ. Ф. 188. Картон 2. Ед. хр. 8. Л. 17 об.

Комментарии

1

Митрополит Тимофей (Тимоте) Габашвили, церковный писатель, выдающийся деятель грузинского просвещения, совершивший в 1755–1758 гг. паломничество на Афон и в Святую Землю и описавший грузинские древности Православного Востока в книге «Путешествие». Сведения Тимофея, в кратком пересказе, А. Н. Муравьев включал в состав приложений к своему «Путешествию ко святым местам», начиная с третьего издания (1835).

2

Готфрид (1100) – герцог Лотарингский, предводитель Первого крестового похода, освободитель Иерусалима (1099). Отказался венчаться «королем Иерусалимским», сказав, что не может возложить на себя корону в городе, где Спаситель был увенчан терновым венцом, и принял лишь титул «Защитник Гроба Господня».

3

Балдуин I – граф Эдесский, первый король Иерусалимского Латинского королевства (1100–1118), брат Готфрида.

4

Иерофей, архиепископ Фаворский, впоследствии Патриарх Антиохийский (1850–1885). В 1833–1839 гг. по благословению Патриарха Иерусалимского Афанасия V находился в России для сбора пожертвований в пользу Иерусалимской Церкви.

5

Франки – общепринятое в Иерусалиме обозначение католиков, а часто и вообще европейцев. В качестве синонимов для обозначения представителей Римско-Католической Церкви А. Н. Муравьев использует, кроме термина «франки», слова «римляне», «латины», «латиняне».

6

Мощи св. Саввы Освященного были возвращены в основанную им лавру в 1965 г. по благословению Римского Папы Павла VI. Память перенесения (возвращения) мощей преподобного совершается в Иерусалимской Церкви 13 октября.

7

Речь идет о монастыре Преп. Феодосия Великого, основанном в V в. Феодосий, друг и сподвижник Саввы Освященного, первым в Палестине сделал свою обитель киновией, т. е. ввел в ней общежительный устав, почему его называют также Киновиархом («общих житий начальником»). В начале VII в. монастырь был разрушен персами, тысячи иноков в окрестных кельях и пещерах перебиты. Подобно многим другим, обитель была ненадолго возрождена крестоносцами и затем вновь на века уходит со страниц истории. Муравьев смог посетить развалины монастыря во время второго своего путешествия на Восток, но проникнуть в заваленную камнями Пещеру Волхвов, по собственному его признанию, не решился (Муравьев А. Н. Письма с Востока. Ч.2. М., 2005. С. 74). Обитель возродили в 1881 г. иноки Иерусалимского Крестного монастыря. Современный соборный храм построен в 1896–1900 гг., восстановлена и пещера.

8

Ошибка игумена Даниила, которого цитирует А. Н. Муравьев. Гора Ермон находится совершенно в другом месте, на севере Галилеи, на границе с Ливаном. «Малым Ермоном» называют иногда невысокий горный хребет между Галилеей и Самарией. Ни тот, ни другой Ермон не имеют отношения к «пути от Иордана к Иерусалиму». Возможно, игумен Даниил неверно передал название местности.

9

Имеется в виду переправа через Иордан в районе современного моста Алленби. Сегодня мы сказали бы, что речь идет о границе с Иорданией. Муравьев использует, как нередко и в других случаях, старинные географические обозначения, восходящие к византийской церковно-административной топонимии. Среди епархий Иерусалимской Православной Церкви и ныне значится епархия Петро-Аравийская. Очевидно, ее автор и имеет в виду, говоря об Аравии. Ср. описание границ епархии в справке, представленной Муравьеву секретарем Иерусалимской Патриархии Анфимом: «Петрская епархия начинается от северной части Мертвого моря и простирается до восточной части Аравийской пустыни: откуда обращается на юг к горам Моавитским и доходит до Чермного (Красного. – Н. Л.) моря, заключая в себе и гору Синайскую; потом поворачивается к южному краю Мертвого моря, где и оканчивается, гранича с Вифлеемом».

10

В настоящее время не существует. Наиболее вероятным местом, где мог находиться Галгал, считается холм в четырех километрах к юго-востоку от города, где были раскопаны археологами фундаменты церкви, существовавшей здесь в IV–IX вв. и именовавшейся в византийских источниках «Додекалифон» – «Храм двенадцати камней». Возможно, именно его имел в виду игумен Даниил, говоря о монастыре архистратига Михаила.

11

Монастырь на горе Искушения, основанный преп. Харитоном Исповедником (IV в.), был разрушен при персидском нашествии в 614 г., восстанавливался и вновь разорялся, пока в 70-е годы XIX в. здесь не поселился русский инок – «Аркадий, отшельник Сарандарский». Позже, по благословению Патриарха Иерусалимского Кирилла II, была восстановлена обитель.

12

Пещера Махпела (в переводе «двойная», «сугубая») – место погребения праотцев Авраама, Исаака, Иакова и их жен – расположена в самом центре Хеврона. Неизвестно, как она выглядела первоначально, предположительно «двойная» могло означать: «одна под другой». Ирод Великий оградил священное место мощными высокими стенами, так что образовался прямоугольник, вытянутый с северо-запада на юго-восток (63 м в длину и 36 м в ширину). В результате возникло святилище под открытым небом с шестью кенотафами (ложными гробницами), стоявшими на тех же местах, что и теперь. В византийское время внутри огражденного пространства была воздвигнута пятинефная базилика. После мусульманского завоевания (636 г.) церковь была превращена в мечеть. Крестоносцы вновь сделали ее христианским храмом, придав тот характерный облик, который сохранился до наших дней.

13

В настоящее время Фаранская Лавра преп. Харитона Исповедника локализуется в ущелье Айн-Фара к северо-востоку от Иерусалима. Еще в начале XX в. археологи Иерусалимской Патриархии не знали точного местонахождения этого монастыря.

14

Православный храм на Поле Пастырей, воздвигнутый, по преданию, еще во времена Константина, неоднократно перестраивался и разрушался впоследствии, но сохранилась его сама крипта – пещера, с престолом над местом погребения пастырей, с типичными мозаиками середины IV в. на полу. Сверху, над криптой, сохранились напольные мозаики более позднего византийского храма (VI–VII вв.). В 1972 г., по почину иноков Лавры преп. Саввы Освященного, на участке, принадлежащем с середины XIX в. их обители, рядом с оставленной в неприкосновенности подлинной Пещерой Пастырей был воздвигнут новый трехпрестольный храм.

15

Пустынь св. Иоанна Предтечи в Айн-Кареме существует и ныне, неподалеку от Русского Горненского монастыря. Принадлежит францисканцам.

16

После изгнания крестоносцев церковь в Айн-Кареме («в веси, где родился Иоанн») была обращена мусульманами в конюшню, хотя и по прошествии более трехсот лет раз в году, в праздник Рождества Предтечи, здесь совершалось католическим духовенством богослужение. В 1621 г. представители францисканского ордена убедили местных правителей уступить им развалины храма. Тогда и был на их основе построен «новый монастырь франков». Что касается «развалин на горе» – это остатки дома Елизаветы и Захарии, где находится ныне также принадлежащий францисканцам монастырь Магнификат, вдающийся клином в территорию Русского Горненского монастыря. Древний, существовавший здесь во времена Византии и крестоносцев храм Посещения Елизаветы Девой Марией, восстановлен в 1938 г. известным итальянским архитектором А. Барлуцци.

17

Имеется в виду основанный грузинскими («иверскими») иноками Крестный монастырь (в настоящее время в черте Иерусалима).

18

Сохранившиеся фрагменты мозаик византийской церкви, как и остатки позднейшей базилики крестоносцев в Вифании вошли в состав архитектурно-археологического оформления современного францисканского храма Воскрешения Лазаря (архитектор А. Барлуцци, 1952).

19

А. Н. Муравьев неверно связывает описываемую Даниилом церковь Первомученика Стефана с позднейшей ее греческой локализацией в долине Кедрона, близ Гефсимании, где ныне находится православная церковь того же имени. Даниил говорит о храме «по левую руку от Яффской дороги» – там, где раскопками 1880-x гг. были вскрыты остатки базилики, воздвигнутой на месте побиения Стефана императрицей Евдокией (V в.), и где теперь находится доминиканский храм при археологическом институте Ecole Biblique.

20

Пещера покаяния апостола Петра, над которой находится ныне церковь Сан-Пьетро-ин-Галликанту («Где пел петух»), расположена, как справедливо указано у Даниила, на восточном склоне Сиона, но отнюдь не «через овраг Геенны», как пишет А. Н. Муравьев (там находится Акелдама – «село Скудельничье»).

21

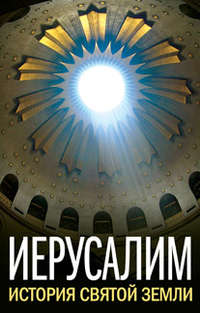

В мечети Куббет-ас-Сахра («Купол над Скалой») находится один из древнейших археологических памятников Иерусалима – камень, на котором, по преданию, Авраам готов был принести в жертву Исаака, который затем был приобретен царем Давидом («гумно Орны Хеттеянина»), потому что именно здесь остановился архангел Михаил, посланный в наказание народу израильскому. Царь Соломон, осуществивший замысел отца своего Давида о создании Храма Господня, превратил гумно Орны в жертвенник Храма. Много веков спустя, когда давно уже не существовал ветхозаветный храм, с этого же камня, согласно Корану, пророк Мохаммед совершил вознесение до третьего неба на волшебном коне Аль-Бураке. Предания, отождествляющие пещеру под камнем с жилищем пророка Захарии, а сам камень – с камнем Иакова, находившимся в Вефиле, в Самарии, в современном Иерусалиме не известны.

22

Мусульманские святилища на Храмовой горе в Иерусалиме, «неприступные» для христианских паломников во времена Муравьева, стали вновь доступны после 1859 г., когда их, первым из христиан в новое время, посетил великий князь Константин Николаевич, брат Александра II, в ходе своего паломничества в Святую Землю.

23

«Пальмник» – неологизм Муравьева, с точностью до буквы совпадающий со словом «паломник». Возможно, так писалось это слово в рукописи «Паломника» игумена Даниила, которой пользовался писатель.

24

Имеется в виду современный арабский город Наблус, название которого представляет собой искаженную передачу греческого «Неаполис».

25

Ошибка А. Н. Муравьева. Вслед за игуменом Даниилом писатель помещает в Тивериаде храмы и евангельские события, связанные с Капернаумом. Храмы на месте указанных событий существуют в Капернауме и теперь.

26

Пс 109, 4. См. также: Евр 6, 20.

27

Первая церковь на месте Благовещения была построена в 427 г., о чем сообщает сохранившаяся мозаичная надпись, называющая и имя ее создателя – диакон Конон. Во времена крестоносцев здесь стояла большая богато украшенная базилика, разрушенная в 1263 г. мамлюкским султаном Бейбарсом. В 1730 г. францисканцы построили на ее развалинах церковь меньших размеров, которую и имеет в виду А. Н. Муравьев. В настоящее время на ее месте воздвигнута большая современная базилика (освящена в 1969 г.).

28

Имеются в виду фряжские, т. е. католические лампады.

29

Краниево (т. е. Лобное) место, от греч. χρανιον ‘череп’, это и есть Голгофа. Очевидно, игумен Даниил различает собственно Голгофу и место главы Адама под Голгофой (т. н. придел Мельхиседека).

30

То есть на подворье (в метохе) Лавры преп. Саввы Освященного.

31

Греч.: «Господи, помилуй».

32

«Песнь проходная», то есть связанная с памятью перехода («прохода») народа израильского через Красное море, поется на вечерне Великой субботы после шестой паремии, содержащей повествование об этом событии из книги Исход.

33

Великий князь Святополк Изяславич, внук Ярослава Мудрого, двоюродный брат Владимира Мономаха, также упоминаемого Даниилом, правил в Киеве в 1091–1113 гг.

34

Ошибочно вместо Давид Святославич, сын Святослава Ярославича, внук Ярослава Мудрого, родной брат названного далее Михаила-Олега (знаменитого Олега Гореславича из «Слова о полку Игореве»).

35

Ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге.

36

Имеется в виду король Иерусалимский Амальрик (Амори) I, правивший в 1162–1174 гг.

37

Строев Павел Михайлович (1796–1876) – историк, археограф, специалист в области славянской и древнерусской библиографии.

38

Странствования к святым местам иеродиакона Зосимы / С предисл. П. М. Строева // Русский зритель. 1828. Ч. 2. С. 181–205.

39

Читай: католикам.

40

Похоже, что иеродиакон Зосима в своем «Ксеносе» отсчитывал 400 лет от разрушения храма Гроба Господня халифом Хакимом Безумным в начале XI в.

41

«Риг» – искаженное rex ‘король’. «Мистр» – великий магистр Ордена иоаннитов, который после переселения рыцарей с Родоса на Мальту стал называться «Мальтийским».

42

Ныне рукопись хранится в Отделе рукописей ГИМ (ОР ГИМ. Син. 420. Л. 350–368).

43

Перечисляются представители монофизитских и несторианских Церквей Востока, участвующие в литании Святого Огня: армяне, копты («кофты»), абиссинцы («хабежи»), сиро-яковиты («мурины») и др.