Полная версия

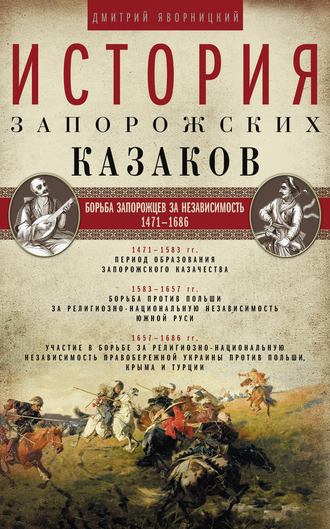

История запорожских казаков. Борьба запорожцев за независимость. 1471–1686. Том 2

Повторявшиеся из года в год набеги казаков на турецко-татарские владения и оттого постоянные угрозы со стороны Турции и Крыма Польше давно уже заставляли короля Стефана Батория предпринять решительные меры против казаков, и если он откладывал привести казаков к строгой дисциплине, то делал в этом случае уступку обстоятельствам и нуждам республики.

Все малороссийские летописцы приписывают приведение казаков «в лучший порядок» королю Стефану Баторию и относят это к 1576 году[105], тогда как польские летописцы XVI века или совсем не говорят об этом, или же ограничиваются одними только намеками, как делает, например, в своей хронике Бельский. Под 1578 годом он сделал заметку всего лишь в две строчки: что Стефан Баторий успокоил страну от турок, татар и казаков, которых несколько подтянул, поставивши над ними гетманом Орышовского из герба Правдича[106]. Такой же неясный намек дает в своем универсале, 17 апреля 1579 года, и сам король Стефан Баторий по поводу нападения казаков на Молдавию с Петром Лакустою: «Так как вы (казаки) вступили в нашу службу, то обязаны верно служить нам и Речи Посполитой» и проч.[107] Оттого современные историки и исследователи Малороссии ставят регуляцию казаков, произведенную Стефаном Баторием, под различными годами, но вероятнейшею кажется догадка, относящая это дело к 1583 году[108]. Что казацкой регуляции не было в 1576 году, это видно из приведенной выше инструкции, какую давал Баторий своему послу Броневскому, ехавшему в Крым в 1578 году: в ней король велел сообщить Магмет-Гирею, что он, по совету самого же хана, попытается привести в порядок казаков, но что выйдет из того – сам не знает. Также есть основание думать, что и в 1581 году такой регуляции у казаков еще не было, потому что пойманных в это время в диких полях двух крымских царевичей, бежавших от хана Магмет-Гирея, казаки предали в руки старосты черкасского, князя Михайла Вишневецкого, тогда как, при существовании отдельного казацкого уряда, они должны были бы передать их в руки собственного начальства. Подлинной грамоты о казацкой реформе не сохранилось, но она приводится в универсале гетмана Богдана Хмельницкого, писанном в 1655 году, и самим универсалом относится к 1576 году. Сущность же реформы приводится у всех малороссийских летописцев то короче, то сокращеннее, но в общем дело идет об одном и том же.

Лукомский в «Самовидце» описывает это так: «В 1576 году король польский Стефан Баторий, видя у казаков большую против турок и татар храбрость и отвагу, привел их в лучший порядок: определил им гетмана и старшину, даровал знамя, булаву, бунчук и печать с войсковым гербом, на которой изображен рыцарь с мушкетом на правом плече, с левою рукою, упертою в левый бок, с саблею у того же левого бока и с рогом для ношения огнестрельнаго пороха и с перекривленным колпаком на голове; кроме того, после гетмана король назначил им обозного, двух судей, писаря, двух есаулов, войскового хорунжего и войскового бунчужного, полковников, полковых старшин, сотников и атаманов; не дал только король пушек казакам, потому что казаки, разоряя турецкие и татарские города и крепости, сами достали себе пушек. Устроивши казаков, король повелел им быть на страже против татар во всей готовности около днепровских порогов; рассуждая же об их храбрости, он с предсказанием заметил, что будет от тех юнаков когда-то Речь Посполитая вольная. В одно время с этим король учредил и запорожским казакам кошевого атамана и всю их старшину и пожаловал, как и гетману, войсковые клейноды, только к печати их перед рыцарем прибавил стоящее копье, знаменующее бодрствующего воина. Кроме всего этого, помимо старого кладового[109] казацкого города Чигирина дал еще низовым казакам для пропитания город Терехтемиров с уездом и монастырем для пребывания в нем больных и на войне раненных. И всем казакам, как городовым, так и запорожским, назначил жалованье по червонцу в год и по кожуху, чем казаки долгое время были очень довольны»[110].

Так рассказывает о казацкой реформе, произведенной королем Стефаном Баторием, один из малороссийских летописцев. Подробнее об этом излагается в грамоте короля Стефана Батория, помеченной 1576 годом, данной на имя кошевого атамана Павлюка, приведенной потом в универсале гетмана Богдана Хмельницкого.

«Богдан Хмельницкий – гетман обеих сторон Днепра и войск запорожских. Панам, енеральной старшине, полковникам, полковой старшине, сотникам, атаманам и черне всего войска украинского и всякой кондиции людем так же кому б о сем теперь и в потомние часы ведать надлежало объявляем сим нашим уневерсалом, иж атаман кошовий войска низового запорожского пан Демян Барабаш в обец (обще) со старшиною войсковою и атаманами куренними положили перед нами грамоту наияснейшего короля польского Стефана Батория в року 1576 месяца августа 20 дня на прошение антецессора нашего гетмана Якова Богданка и кошового низового запорожского войска Павлюка данную, в якой королевской грамоте написано, иж его королевская мосць, видячи казаков запорожских до его королевского маестату зичливую прихильность и рицарские отважние служби, которими завжди (всегда) великие бусурманские погромляючи сили, гордое их прагнене (жажду) на кровь христианскую до конца затлумили и пащеку их на корону полскую и на народ благочестивий украинский рикаюицую, замкнули и вход в Полшу и Украину заступили и все их неищетние силы и наглие на народ христианский набеги грудмы своими сперли; якие их служби нагорожаючы и дабы им войска запорожского казакам для земовых станций где было прихилность (пристанище) мети, также от неприятеля ранених своих заховуваты и лечиты, в других долегаючих (настоятельных) нуждах отпочинок маты (иметь) и всякой пожиток ку воле своей забираты, а чтоб также и наперед заохочени были зичдиво в войску служиты и против неприятелей отчизни своей охочо и неомилно отпор чиниты, – надает его королевская мосць казакам нызовым запорожским векуисте (вечно) город Терехтемиров с монастирем и перевозом, опрочь (кроме) складового старинного их запорожского города Чигрина и от того города Терехтемирова на низ по-над Днепром рекою до самого Чигрина и запорожских степов, к землям чигринским подойшлих, все земле и со веема на тих землях насаженними местечками, селами и футорами, рибными по тому берегу в Днепре ловлями и иними угодий; а вширь от Днепра на степ, як тих местечок, сел и футоров земле (земли) здавна находились, и тепер так ся тое в их заведаньи мает заховаты: городок старенний же запорожский Самар с перевозом и землями втору Днепра по речку Орель, а вниз до самих степов нагайских и кримских, а через Днепр и лиманы Днепровий и Боговий, як из веков бивало по очаковские влуси, и в гору реки Богу по речку Синюху; от самарских же земель через степ до самой реки Дону, где еще за гетмана казацкого Прецлава Ланцкорунского казаки запорожские свои земовныки мевали (имели). И же би тое все непорушно во векы при казаках запорожских найдовалось, его королевская мосць тоею грамотою своею казакам запорожским укрепил и утвердил и просил он пан кошовий запорожский Барабаш со всем войском запорожским и нашего на тое гетманского уневерсалу прекладают жалобу, же чрез многие перешедшие года от войни с татарами, турками, волохами, а на остаток и с ляхами войско запорожское вне веч изруйновалось и о таких утисках все оние их городки и земле с рук у их вилуплени що не тулко коней своих, но яких в войску служат, але и себе чим прокормить с чего не мають; мы теди Богдан Хмелницкий гетман хотя и удалялись от такого войска запорожского просби, ведаючи их и самих от стародавних королей полских привилегиями утоцненвих и особливие кленоти и армату войсковую маючих, но же ми от всего войска и народа украинского по обоим сторонам Днепра далеко разшираючогось нам врученную моц и владзу як в войску, так и по всех городах и всем украинским народам диридовать маючи, так поюй звериной владзи нашой на тую просбу пана кошового и всего войска запорожского прихиляючись тими всеми городами, местечками, селами и хуторами и зих всякими угодий як от наияснейшого короля полского Батория войску запорожскому надано владеть и пожитковать с того дозволяем и чтоб тое все непорушно вих владзи вовеки било сим нашим уневерсалом ствержаем вроку ануария с белой церкви»[111].

Взятая в частностях, эта грамота тщательно разобрана была русским историографом XVIII века Григорием Миллером и оказалась наполненной позднейшими вставками и добавлениями, не соответствующими хронологическим данным. Так, в ней говорится о том, что за казаками оставлен был их старинный город Чигирин, но из документальных данных, а именно из грамоты Сигизмунда III черкасскому старосте Александру Вишневецкому «об основании на пустом урочище, называемом Чигрин», известно, что этот город основан в 1589 году, спустя три года после смерти короля Стефана Батория[112]. Также несвоевременно было пожалование Стефаном Баторием казакам и города Самары, так как этого города в 1576 году и даже значительно позже этого времени вовсе не было, потому что германский посол Эрих Ласота, ехавший в 1594 году по Днепру к запорожцам и останавливавшийся в устье Самары, ни слова не говорит о существовании в области этой речки города Самари, хотя обо всех выдающихся местах и урочищах на всем протяжении своего пути Ласота рассказывает с особенной подробностью и редкой точностью[113]. Академик Григорий Миллер думает, что город Самарь запорожцы получили уже при гетмане Богдане Хмельницком. Кроме того, странно допустить существование зимовников в Запорожье при гетмане Предславе Ландскоронском, – существование их возможно было лишь при условии оседлости казаков, а во время Предслава Ландскоронского о такой оседлости не могло быть и речи. Нельзя не обратить внимания также и на то, что в этой грамоте казаки, жившие в малороссийских городах, и казаки, жившие в низовьях Днепра, смешиваются в одно, и центральный город первых отдается вместе с тем и вторым, тогда как запорожцы не могли доказать своих прав владений впоследствии даже на речку Самарь, не говоря уже о землях выше Самары, а тем более о местечке Терехтемирове, находившемся выше Черкасс и Белой Церкви и несколько ниже Киева. Наконец, в грамоте Стефана Батория, как передается она в универсале гетмана Богдана Хмельницкого, Миллер указывает и на явное противоречие: грамота то дает земли казакам в таких размерах, в каких они издавна владели ими по Днепру, то в позднейших границах, когда казаки соседствовали с татарскими кочевьями[114].

Подвергая сомнению в частностях грамоту Батория, исследователи, однако, не сомневаются в произведенной королем реформе казаков.

Сущность этой реформы состояла в том, что король ввел на Украине так называемый реестровый список и в этот список приказал внести лишь 6000 человек казаков; за этими шестью тысячами правительство только и признавало право на существование казаков как свободного сословия, а что было сверх этих шести тысяч – то отчислялось от казацкого сословия и поступало в сословие людей посполитых. Внесенные в реестр 6000 человек разделились на шесть полков: Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Чигиринский и Переяславский; каждый полк подразделялся на сотни, сотни – на околицы, околицы – на роты; при полках полагалась земельная с поселениями собственность, которая давалась на ранг, или чин, каждому старшине и оттого носила название ранговой земли. Всем реестровым казакам, как пишет Грабянка, определено было жалованье деньгами и сукнами[115]; им выданы были особые войсковые клейноты; назначен был центральный город с монастырем, шпиталем и смежной землей – Терехтемиров; разрешено было иметь собственный в городе Батурине судебный трибунал; объявлен был вместо старосты и воеводы особый «казацкий старшой», который обязан был подчиняться польскому коронному гетману и которого казаки обыкновенно называли гетманом; после «старшого» остальных старшин – полковников, судей, есаулов, писарей – позволено было казакам выбирать самим. Реестровые казаки должны были по этой реформе содержать особый гарнизон в Терехтемирове и, кроме того, караул в 2000 человек за порогами Днепра[116].

Цель Баториевой реформы была двоякая: с одной стороны, король, внося в реестр казаков, хотел сделать их послушными своей воле и, так сказать, обезвредить для государства; а с другой стороны, давая казакам собственную организацию и признавая за ними право на сословное существование, он рассчитывал воспользоваться ими как боевой и всегда готовой к походам силой против вечных и страшных неприятелей Речи Посполитой – татар и турок. Отсюда едва ли справедлив тот принятый взгляд на реформу Батория в отношении казаков: будто бы, признавая права на существование 6000 человек казаков и выбрасывая за рубеж остальную массу их, король тем самым хотел в будущем совсем уничтожить казачество. Это трудно допустить уже потому, что в лице казаков Стефан Баторий имел постоянное, а не временное и случайно набранное войско, которое во всякое время можно было противопоставить мусульманам и другим врагам Речи Посполитой. Стефан Баторий мог стремиться лишь к тому, чтобы только обезвредить действия казаков, а не к тому, чтобы их бесследно искоренить.

Для запорожских казаков реформа короля Стефана Батория имела то важное и решающее значение, что с нее собственно и начинается отдельное существование низовых казаков: введя реестр, Стефан Баторий положил начало для разделения южнорусских казаков на городовых, или украинских, иначе называемых реестровыми, и низовых, или собственно запорожских, казаков. Только с этого времени появляются фактические указания на существование у низовых казаков Сечи, в смысле ядра или столицы низового товарищества, и кошевых атаманов, в смысле главных и ни от кого не зависимых начальников над низовым войском.

Но помимо разделения южнорусских казаков на городовых и низовых, решительные меры короля Стефана Батория, предпринятые для упорядочения казацкого сословия, имели, подобно Люблинской унии, еще и то значение, что увеличили численность низовых казаков и дали им возможность действовать с этих пор смелее, чем действовали они раньше того времени: многие из украинских казаков, недовольные распоряжениями короля и не попавшие в королевский реестр, бежали на низовья Днепра и, в качестве ослушников королевской воли, не могли уже возвращаться назад в города Украины и волей-неволей оставались на Низу. Оставаясь же на Низу, они мало-помалу складывались в отдельные и небольшие группы, общины или курени, представлявшие на первых порах своего рода землячества: курень Батуринский, то есть община земляков, вышедших из Батурина; курень Каневский, то есть община земляков, вышедших из Канева; то же нужно сказать о куренях Крыловском, Переяславском, Полтавском, Уманском, Корсунском, Калниболотском, Стеблиивском, Донском и других. Из мелких групп, или куреней, составилась потом большая единица общины, так называемый «вельможный Кош славных низовых казаков». Этот Кош составляли люди всевозможных народностей, не исключая даже татар и турок, но преобладающий элемент составляли южноруссы из ближайших к запорожским степям поднепровских городов Черкасс, Канева, Крылова, Киева и других мест. Прилив южноруссов в Запорожье, значительно усилившийся со времени Люблинской унии 1569 года, еще больше того усилился со времени казацкой реформы короля Стефана Батория.

Читаем в «Киевской старине»: «Таким образом, запорожское казачество, по замечанию специального исследователя вопроса о его происхождении, возникло под совокупным воздействием тех самых факторов, которые создавали и украинское казачество, и хотя вторичность формации, сопровождавшаяся некоторыми частными условиями, сообщала запорожской общине особый характер, но в общем запорожское казачество было продуктом тех же самых первичных причин, что и казачество украинское. Привнесенный Люблинской унией в южнорусские области новый общественный строй, возвышение одних классов населения над другими, принижение и порабощение свободного населения степной полосы заставили это последнее искать выхода в бегстве; пустые места за порогами дали приют этим беглецам, а близость татар сделала возможным их независимое существование здесь, так как в этих местах брать земельные участки, вследствие опасности от татар, лицам шляхетского сословия не было расчета. Условия места распространения и соседства татар еще частнее определили быт запорожского казачества. Покидавших населенные места, главным образом в степной полосе, и являющихся в степи за Синюхой и Орелью в качестве колонизаторов приходило сравнительно с обширностью края немного, а татары были непосредственными соседями. В силу приспособления к условиям места, за порогами должно было найти применение своеобразное полукочевое колонизаторство. Такими именно колонизаторами-полукочевниками мы и видим запорожских казаков в первое время существования запорожской общины. Но самым первичным фактором в образовании запорожского казачества было соседство татар. Запорожское казачество является преимущественным результатом столкновения двух различных племен, двух несходных культур: с одной стороны – племени и культуры славян, в частности южноруссов, с другой – племени и культуры тюркской, в частности кочевых татарских орд. Эти племена, пройдя каждое вдали друг от друга свою историческую судьбу и очутившись теперь соседями, но будучи различны по расе, по внутреннему складу, по образу жизни, неминуемо должны были стать во враждебное друг к другу отношение. Крымские орды систематически год за годом производят набеги на южнорусские земли. Грабежи и опустошения в этих землях естественно вызывают раздражение, побуждавшее отплачивать своим утеснителям тем же. Встретились две враждебные друг другу силы: народ славянского корня, оседлый и прошедший уже несколько ступеней культуры, и народ тюркского корня, полукочевой, находящийся на ступени примитивной культуры. Каждая из сил, сильная на свой лад, в борьбе друг с другом пускала в ход те средства, какие были в ее распоряжении. Татары ордами набегают на Южную Русь, – оседлая Русь выдвигает для борьбы воинов-казаков; набеги татар продолжаются, и отпор, приспособленный к культуре, быту и внутренним распорядкам, существующим в данное время в государстве, усложняется: в южнорусской казатчине, в процессе дальнейшего ее развития, выделяется и складывается в особый тип запорожское казачество»[117].

Находясь в непосредственном соседстве с татарами, запорожские казаки в гораздо большей степени сделали от них всяческих заимствований, чем казаки городовые, или украинские. Так, от татар запорожцы усвоили себе подобные названия, как кош, атаман (правильнее – одаман), есаул, толмач, чауш, чабан, бунчук, буздыган и др. Вместе с этим запорожские казаки усвоили себе, по примеру татар, бритье голов, кроме чубов[118], ношение восточных шаровар, широких цветных поясов, сафьяновых сапог с острыми носками, высоких остроконечных шапок, суконных, восточного покроя, кафтанов; научились приготавливать себе брынзу, или овечий сыр[119], пастрёму, или вяленое мясо, бузу, или напиток из кислого молока, и т. и.

Начавши с роли промышленников, торговцев («чумаков»), рыболовов, добычников, низовые казаки постепенно дошли до роли защитников Христовой против мусульманства и православной против католичества веры, и вместе с тем охранителей славянской народности против туркотатар. Уже в 1610 году запорожские казаки говорили о себе, что они «с давних часов», заставляясь против ногайского народа за православную веру, часто теряют здоровье и жизнь свою через войну с татарами и турками, освобождают из неволи народ христианский, доставляют много турецких и татарских языков и пленников на пользу короля, Речи Посполитой, сенаторов и панов коронных, для похвалы Божией, милости храмов Господних и размножения народа христианского, чем всегда оказывали и оказывают услугу отечеству своему «не лютуючи о здоровье и животе своем»[120]. С тех пор как низовые казаки взяли на себя роль защитников веры и отечества, они сделались в глазах своих соплеменников рыцарями церкви, правды и чести, стали бессмертными в глазах многих поколений и с этим именем вошли на страницы славянской или вообще мировой истории.

Глава З

Родина Самуила Зборовского. Роль Зборовских при избрании королей Генриха и Батория на польский престол. Преступление Самуила Зборовского, банация и замыслы его о прославлении своего имени и геройских подвигов. Поход Зборовского по Днепру и свидание с казаками. Планы его о походе на Молдавию. Сношения с крымскими послами и мысль о походе на Персию вместе с турками и татарами. Отказ в этом Зборовскому со стороны низовых казаков. Посольство Зборовского к молдавскому господарю и движение его по Днепру для промыслов. Столкновение с татарами и турками низовых казаков. Напрасное ожидание на Пробитом шляху известий от молдавского господаря. Затруднительное положение Зборовского в степи, возвращение его на родину и казнь по приказу короля Стефана Батория

Но как ни старался король Стефан Баторий о том, чтобы упорядочить сословие казаков и сделать их послушными своей воле, все же он остался бессильным в этом отношении, и в 1583 году низовые казаки предприняли большой поход под предводительством родовитого поляка Самуила Зборовского в запрещенную им от турецкого султана и польского короля страну – Молдавию.

Самуил Зборовский был младшим из шести сыновей краковского кастеляна и состоял владельцем города Злочова, Львовского уезда, в Галиции. Находясь при дворе польского короля Генриха, Самуил Зборовский сразился у ворот краковского замка с Яном Тенчинским и в пылу гнева убил кастеляна пржемышльского Ваповского, который защищал Тенчинского, и потому, опасаясь королевского суда, бежал к трансильванскому господарю Стефану Баторию. Когда потом возник вопрос в Польше о выборе короля после бегства из Польши Генриха Анжуйского, то все Зборовские стояли за Стефана Батория и содействовали выбору его в короли. Сделавшись королем Польши, Стефан Баторий облегчил положение Самуила Зборовского тем, что не казнил его смертной казнью, как того требовал закон Польской республики, а объявил его лишь банитом, но и то без лишения чести. Тогда Самуил Зборовский, желая заслужить милость короля, стал искать случая, чтобы отличиться каким-нибудь необыкновенным подвигом и вновь приблизиться к королевскому двору. Обстоятельства дел в Польше и в России того времени вполне благоприятствовали ему. В ту пору король Стефан Баторий вел войну с русским царем Иваном IV на западной границе России, и заодно с Баторием хотели действовать низовые казаки. Не имея у себя общего вождя, а между тем наслышавшись много о подвигах Самуила Зборовского и его замыслах, низовые казаки отправили к нему посланцев и через них предложили ему звание своего «гетмана»[121] и поход в юго-восточные окраины московских владений. Самуил Зборовский поблагодарил «запорожских молодцов» за честь и, возвращая назад от себя посланцев их, отправил на низовье Днепра подарки и деньги для войска. Отпустив казацких посланцев, Самуил Зборовский стал готовиться к выходу и пунктом своего похода назначил город Путивль.

Весть о предприятии Зборовского скоро дошла в Молдавию и в Крым. Не зная истинной цели похода Зборовского и опасаясь большой беды от казаков, молдавский господарь и крымский хан Мухаммад-Гирей поспешили прислать к Зборовскому своих гонцов с мирными предложениями: господарь обещал ему 500 коней, а хан – право на молдавское господарство, если только Зборовский оставит свое предприятие без исполнения. Но Зборовский весной 1583 года[122], в сопровождении гайдуков, любимого повара и многих любителей военных приключений, двинулся в поход. Дойдя до города Канева, он посадил свою дружину в лодки и пустился вниз по Днепру, а лошадей приказал вести сухим путем вдоль Днепра. Ниже Канева Зборовского встретили посланцы от казаков и приветствовали его речью. Приняв посланцев, Зборовский отпустил их в Сечь с новыми подарками низовому войску. Проезжая мимо Черкасс, казаки получили приглашение от старосты черкасского замка покинуть Зборовского и соединиться с ним, но низовые рыцари нашли такое предложение не согласным с собственной честью и отвечали на него полным отказом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Наливкин. Русско-сартовский и сартовско-русский словарь. Казань, 1884, 57.

2

Левшин. Описание киргиз-кайсацких орд. СПб., 1832, II, 47.

3

Яворницкий. Путеводитель по Средней Азии. Ташкент, 1893, 171, 173.

4

Герберштейн. Записки о Московии. СПб., 1866, 339.