Полная версия

Средневековье крупным планом

С подобными объективными сложностями не могли справиться веками, и они накладывали свой отпечаток на мир чувств, эмоциональный склад средневековых людей, на характер отношений между людьми. Иногда историки пишут об их своеобразной черствости по отношению к самым близким, даже к собственным детям. Рассуждают даже о том, что, мол, художники неспроста не умели изображать их как детей, но писали или рисовали взрослых в два раза меньше ростом. Ни младенчество, ни детство, ни отрочество, ни тем более юность никого не умиляли. Эта сухость оказывается в видимом невооруженным глазом противоречии с их же, средневековых людей, вспыльчивостью и эмоциональностью, которая к тому же проявляется публично, будь то великая печаль, заливаемая потоками слез, или великая радость, сопровождаемая не менее бурным ликованием. Значит ли это, что детей не любили?

Многие факты говорят о том, что неприглядная действительность оставляла взрослым меньше возможностей для проявления чувств к детям, чем в наши дни. Передача новорожденных на кормление, в том числе не под семейным кровом, а, как говорится, на полный пансион, распространилось в позднее Средневековье, но наверняка практиковалось и раньше. Мы периодически встречаем кормилиц в песнях о деяниях – так называемых «жестах», и в куртуазных романах. В таких условиях физическое родство, видимо, ощущалось как данность, не более того. Если ребенок покидал этот мир в чужом доме, что наверняка случалось постоянно, вряд ли родители реагировали на это так же, как на потерю того, кто растет рядом. Церковная литература донесла многочисленные свидетельства того, что детей выкидывали за дверь, подкидывали под дверь, а то и «чаянно» или нечаянно душили в постели. Подобную дичь следует называть дичью, не разыскивая экзистенциальных объяснений. Но следует принять во внимание, что насилие над женщиной, ведущее к совсем не желаемой беременности, тоже было в порядке вещей и тоже дичь, даже если пресловутое «право первой ночи», якобы принадлежавшее феодальному сеньору, не более чем романтическая выдумка. В любом случае, одна жестокость порождала другую, и Средневековье знает тому множество примеров. На заре Нового времени проповедники очень часто говорили о младенцах, задушенных в постели, твердили об ответственности родителей за жизнь ребенка. И говорили с такой настойчивостью, что понимаешь: родителей действительно нужно было убедить, что подобная потеря не в порядке вещей и что жизнь даже такого беспомощного создания, как нежеланное или нелюбимое дитя – тоже ценна, что прерывание ее по «недосмотру» есть преступление. Парадоксальным образом клир, с не меньшим рвением выступавший против любых форм контрацепции, включая самые элементарные, способствовал медленному вызреванию идеи того, что рождаемость можно планировать.

Такой же дичью, как убийства младенцев, но уже на другом возрастном уровне, были кровопролитные походы сыновей-принцев на отцов-королей, известные как Западу, так и Востоку, как христианскому миру, так и, например, соседнему исламу. Сюжеты и коллизии иных шекспировских трагедий – вполне средневековые по происхождению. Сын, опираясь на недовольную, сплотившуюся вокруг наследника знать, требовал отказа от престола, и ничего хорошего проигравшего не ждало. Если же верх брал отец, то с сыном он поступал так же, как Петр I с царевичем Алексеем. Проигравшего обезвреживали доступными Средневековью способами.

Конечно, не всегда отношения между поколениями складывались так плохо. До нас дошли утешительные послания, в которых говорится о потере сыновей, реже дочерей, но они всегда написаны в связи с потерей взрослого сына и пестрят моральными максимами, позаимствованными либо у стоиков, либо у Отцов Церкви. За подобной риторикой опять же не услышишь плача. Андрей Боголюбский поставил церковь Покрова на Нерли в память о погибшем сыне. И это вполне средневековый жест скорби, молитва в камне, понятная, однако, и сегодня: похожие случаи известны в современной России. Но опять же – речь о взрослом сыне, о наследнике. Мы знаем из специально написанной поэмы, как горевал королевский двор, когда в 1230-х годах серьезно заболел Людовик IX. Мы знаем, что он был очень привязан к матери – испанке Бланке Кастильской. И, наконец, мы наверняка знаем от его биографа Жуанвиля, что он плакал, когда в сражении фактически у него на глазах погиб его брат, граф Робер д’Артуа. Жуанвиль увидел слезы, когда король снял шлем, и эта маленькая деталь указывает на то, что перед нами чуть ли не первые искренние, настоящие слезы, зафиксированные европейской литературой в самом начале XIV века. Но по большей части то, что мы читаем в текстах современников, по-своему закодировано, подчинено решению каких-то литературных или идеологических задач.

Средневековый человек не стеснялся внешних проявлений своего настроения, однако проявление эмоций и настоящие чувства – совсем не одно и то же.

Когда мы анализируем эмоциональный склад людей прошлого, мы, во-первых, примеряем его к нашему, современному, опять же весьма усредненному, лишенному нюансов и, следовательно, довольно условному «складу». Во-вторых, мы почему-то вменяем историческим источникам в обязанность зафиксировать искренние слезы горести или искреннюю улыбку радости на лице у матери. С таким подходом мы можем попросту констатировать отсутствие материнской любви у средневекового человека потому уже, что Дева Мария до XIII века ни в живописи, ни в пластике не улыбается сидящему у нее на коленях Младенцу. Средневековый человек не стеснялся внешних проявлений своего настроения, и письменные источники их фиксируют. Однако проявление эмоций и настоящие чувства, тем более душевный склад, характер, настрой, – совсем не одно и то же. У любого общества есть коды поведения, писаные и неписаные. Слезы, кстати, прописывались уже упомянутым IV Латеранским Собором каждому верующему как видимое свидетельство раскаяния: попробуй, значит, не поплакать перед священником, когда на кону отпущение грехов и вообще твое правоверие. Но за такими «кодами» реальность стушевывается, средневековый человек в самых обыденных своих действиях словно смотрится в зеркало, где каждый его жест фотографируется, запечатлевается в памяти потомков и современников. Историку остается дешифровка.

Мужчина по отношению к дому – существо внешнее, он обеспечивает его снаружи: пищей, богатствами и человеческими связями. Каждодневное управление всеми этими ресурсами – на женщине.

Кодировка, ритуализация, периодизация, подчинение инстинктов плоти доводам разума, своего или местного священника, церковному календарю и хитроумным предписаниям лекарей и даже ученой медицины – все это реалии средневековой семейной жизни. При всей видимой неустроенности ее рутины, велика в ней и тяга к порядку. И эта тяга делилась пополам между супругами. Мы говорили о «мире», о «чести», но не менее важным для семьи можно считать понятие власти. Мужчина считался существом более совершенным, чем женщина, уже потому, что создан был первым. Если Адама и Еву вместе называли «прародителями», то первозданным все же считался именно Адам. Поэтому и власть мужа над женой казалась естественной. Женщине же приписывалась слабость едва ли не во всем, от физической силы до ума, ее нравственную шаткость объясняли превалированием чувственности над разумом, поэтому как бы в ее же интересах ограничивали и ее автономию. Вся ее повседневная «география» сводилась к нескольким комнатам, кухне, рынку, церкви и колодцу. Мужчина по отношению к дому – существо внешнее, он обеспечивает его снаружи: пищей, богатствами и человеческими связями. Каждодневное управление всеми этими ресурсами – на женщине. Хорошая жена, насколько можно судить по городской литературе, – та, что умеет справиться с этой задачей. Она находит правильное применение в жизни продуктам, произведенным главным образом мужским трудом.

Семья во многом совпадает с понятием дома, и это отражается в языках, на которых говорила Европа, – ранних формах французского, английского, диалектах итальянского и немецкого. Его уют, теплая ванна, накрытый стол и застеленная постель – на все это усталый муж имел право рассчитывать точно так же, как жена могла требовать достатка. Если у семьи хватало средств, то управление слугами тоже женское дело, как и воспитание детей, по крайней мере раннее. Мирное сосуществование такой большой семьи, включающей в себя не только родню, полностью зависело от характера женщины, а этот внутренний мир, в свою очередь, проецировался в мир деревни или города, являло окружающим лицо семьи, ее достоинство и честь.

Такова, конечно, идеализированная иллюстрация к неписаному домострою Средневековья, мечта мужской половины человечества. Многие женщины делили с мужьями тяготы физического труда в поле или в мастерской, которую зачастую и наследовали. Дом, независимо от его размера и статуса, всегда был и центром труда, производства, пусть мелкого, кустарного. Чем выше семья находилась в социальном положении, тем важнее было отцу найти применение рукам своих дочерей – отсюда образ вечной пряхи и вышивальщицы. Считалось, что такой ручной труд не только удовлетворял потребности дома в тканях, но и не давал «слабой» женской голове наполниться «нездоровыми» фантазиями. Поэтому труд на благо семьи, общества или себя самого – наша следующая тема.

Труды и дни

Уже беглый взгляд на жизнь средневекового человека, его семейный портрет в интерьере показали нам, что она подчинялась целому ряду ритмов. Историки относительно недавно осознали, что время, труд, ритмы вообще могут быть предметом специального изучения[2]. Неудивительно, ведь две мировые войны повлекли за собой очень глубокие изменения в сознании всех европейцев, историческая наука не могла на них не отреагировать. Открылись новые темы, новые направления исследований. Обновилась и такая на первый взгляд традиционная область поиска, как история повседневности.

Казалось бы, что может быть банальнее рутины?Однако не все так просто. Средневековые историки и мыслители, фиксировавшие для себя и для вечности события дней минувших или своего времени, интересовались деяниями, подвигами, катастрофами. Живопись и пластика только накануне Возрождения обратились к природе и к реальной жизни человека. Но и они отражают повседневность довольно выборочно и пользуясь специфической идеализацией: такова уж природа искусства. Будни казались то ли не слишком поучительными, то ли не слишком поэтичными. На сцену – помимо, естественно, божества – выходили отличившиеся в бою воины, мученики и аскеты, ересиархи и епископы, да и то лишь самые значительные. Подавляющее большинство людей веками оставалось вне поля интересов тех, кто вообще брался за письмо. Поэтому историки (впервые американец Линн Уайт), подхватив популистскую фразу, брошенную в 1969 году американским президентом Ричардом Никсоном, стали называть его «безмолвствующим большинством». Из всей средневековой литературы разве что исландская родовая сага сумела возвести простую жизнь простого бонда-хуторянина в ранг полноценной художественной прозы. В остальных странах на протяжении первых веков Средневековья приходится довольствоваться археологией, пусть бурно развивающейся сегодня, но все же не слишком доступной широкому читателю. Однако и в позднее Средневековье письменные источники очень неравномерно освещают повседневность разных слоев, стран, городов. Мы хорошо информированы, скажем, о Фландрии, о Париже или Флоренции, но лишь часть этих знаний можно обобщать до уровня средневекового города в целом, не говоря уже о мире деревни.

Средневековые историки и мыслители интересовались деяниями, подвигами, катастрофами. Живопись и пластика только накануне Возрождения обратились к природе и к реальной жизни человека.

И все же. Многие каждодневные практики, материальные условия жизни и возникающие из них представления средневековых людей о себе и окружающем мире известны и заслуживают нашего внимания. Как я намекнул вначале, ритм лежит в основе человеческого существования, и о нем можно поразмышлять. Элиас Канетти, мыслитель, любивший колкие парадоксы, писал, что «ритм – изначально ритм ударов ног»[3]. Он имел в виду и топот бунтующей толпы, в котором ему чудился гул всего его трагического – двадцатого – столетия, и хака, военный танец новозеландских маори. Ритм вездесущ в животном мире, он слышится, даже когда ты наедине с собой, потому что биение сердца – ритм жизни. Пока есть ритм, есть жизнь, даже если нет топота. Аритмия беспокоит врача и пациента. Политик обещает подчинить структурные или не структурные реформы определенному, заранее продуманному и согласованному ритму. Ритм жизни трудяги и бизнесмена так же непреложен, как смена времен года и властей предержащих, церковный календарь или череда рифм в стихотворении. Даже наши светские и религиозные праздники, эти дырки во времени, и те распределяются в году так, чтобы ритмизировать сам отдых гражданина, периодически давая передышку в марафоне. Человеку, как любому живому существу, нужна повторяемость, узнавать для него зачастую важнее, чем познавать, а привычка веками противоборствует с любопытством, не только со счастьем.

Отношение к ходьбе в Средние века имеет мало общего с нынешним, потому что человек того времени в первую очередь пешеход, а человек на коне, всадник – не такой, как все, он из знати.

Все эти философические трюизмы нетрудно было бы подкрепить солидными научными ссылками. Но я не пишу историю ритмов (которая, впрочем, еще не написана). Мне только важно подчеркнуть их важность для понимания жизненного уклада средневековых европейцев в его устойчивости, в исключительно медленной в сравнении с нашим трансформации. Задавая Средневековью волнующие нас вопросы, оперируя привычными нам словами, мы должны понимать, что слова эти не невинны и что значения их, при видимой схожести, сильно изменились за прошедшие века. Никаких «социальных» или «культурных» ритмов Средневековье не знало, а греческое слово rhythmus относилось к поэзии и музыке. Тем не менее, если мысленно сблизить, например, ритм и ритуал (этимологически не связанные), мы уже многое в Средневековье поймем.

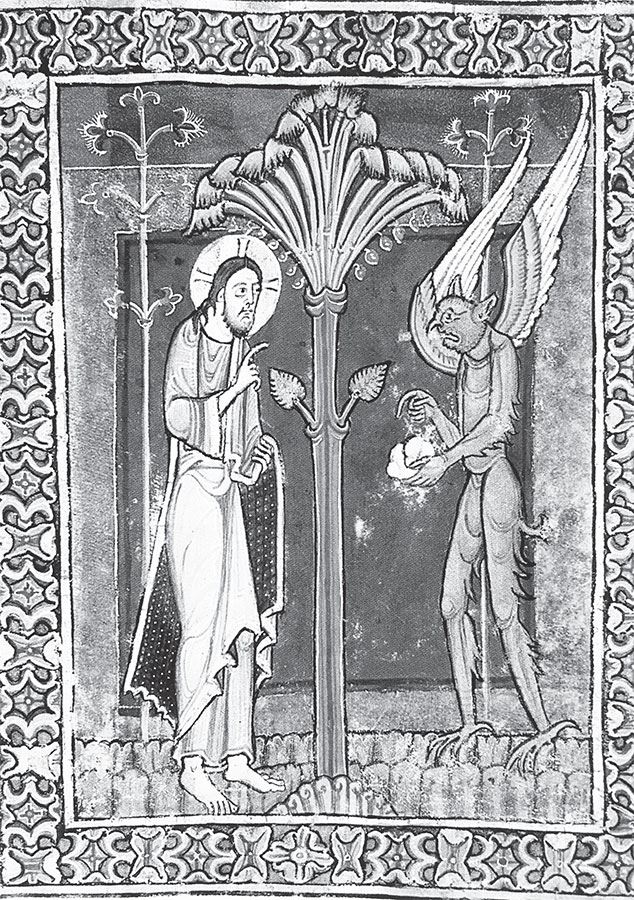

Почему бы, собственно, не начать с тех же шагов, приглянувшихся Канетти? Купцы и паломники пересекали огромные расстояния: на лошади, муле, осле, корабле и, конечно, пешком. Отношение к ходьбе в Средние века имеет мало общего с нынешним, потому что человек того времени в первую очередь пешеход, а человек на коне, всадник – не такой, как все, он из знати. (Этот контраст уловил и отлично показал Алексей Герман в ленте «Трудно быть богом».) Отношение между путником и его дорогой намного более персонально и естественно, чем у среднего современного европейца: даже если мы не спешим на работу, а путешествуем, дорога в одинаковой мере соединяет и разъединяет. Она – километраж между пунктами назначения, линия на карте, а в последние годы она и вовсе заменена стрелкой на экране навигатора. В Средние века дороги редки, неудобны и опасны. Зато любая из них – серия следующих друг за другом мест, локусов. Каждая деревня, каждый перекресток, монастырь, мост, городок или холм, встречающиеся на пути, – реперная точка, место встречи, событие. И обычная средневековая дорога, подчеркиваю, рассчитана на пешехода, в крайнем случае на гужевую лошадь, потому что всадники, например королевская дружина, поскачут напролом, полем. Человек же именно шагает, открывая для себя мир вокруг тропы воочию, познает его мускульной силой (илл. 5). Крепкие ноги и легкие – великое достоинство и работника, и путника, и всадника (напомню, лошадь – не автомобиль). Расстояния при отсутствии единой системы мер измерялись пешим или, реже, конным дневным переходом, который варьировался от 20 до 40 километров. Паломнические пути пересекали в последние века Средневековья фактически всю Европу, и роль этих пеших дорог в ее истории трудно переоценить. Более того, дороги в далекую Компостелу, на поклонение мощам апостола Иакова, остаются по сей день одним из самых живых свидетельств великой эпохи пешехода. Во всяком случае, именно у Портика Славы этого великого собора Сантьяго-де-Компостела, глядя на паломников (и туристов), прошедших сотни километров, веришь, что мы еще не разучились ходить.

Что может быть ритмичнее и привычнее шага?Естественно, смена времен года, света и темноты, тепла и холода, добрых урожаев и голода, мира и войны. Дневное время делилось не на одинаковые промежутки в течение года. Монастырский день распределялся по молитвенным «часам», унаследовавшим римские «стражи» – третий, шестой и т. д. На общую молитву по-хорошему полагалось вставать и ночью, но это упражнение вовсе не было победой над тьмой, которая в целом вселяла страх. Родившись в средиземноморском мире, христианство пришло на север, а северяне привычны к почти белым ночам летом и к почти черным дням зимой. Ясно, что связанные с этим ментальные стереотипы тоже разнились, хотя вычленить их в текстах непросто.

Время Церкви накладывалось на ритмы аграрного общества, подчинявшиеся естественному ходу времени – посадки, рост, урожай, воспроизводство скота.

Не только до изобретения механических часов в конце XIII века, но и после их повсеместного распространения, в XIV–XV веках, время Церкви сохраняло огромное влияние. Распространение в зажиточной среде часословов, иногда богато иллюстрированных, свидетельствует о том, что молитвенные практики, полностью определявшие распорядок дня, недели и года клириков, были популярны и в миру. Однако следует констатировать очень важный феномен: время Церкви накладывалось на ритмы аграрного общества, подчинявшиеся естественному ходу времени – посадки, рост, урожай, воспроизводство скота. Крестьянин пребывал в вечной борьбе за выживание семьи и хозяйства. Природа ему и друг, и враг, как и сеньор. Короткими зимними днями мужчины подрезали деревья, вели подготовительные работы на земле, латали, мастерили. Летом вся деревня выходила в нужные недели, особенно важна была солидарность во время сбора урожая. Нетрудно догадаться, что этот ритм оставался неизменным тысячелетиями.

Абсолютно универсальная, такая общая схема, конечно, была принята Церковью. За днями сохранили даже языческие названия, а к языческим же знакам зодиака присовокупили определенные виды ежемесячных занятий. Вместе двенадцать таких бытовых «картинок» давали любому зрителю, образованному и необразованному, уверенность, что он ведет себя правильно. Этот двойной образный календарь, с зодиаком и месячными трудами, стали высекать в камне на порталах всех значительных церквей, в красках изображать на стенах и в религиозных книгах, прежде всего литургических сакраментариях и псалтирях (илл. 6). Тем самым Церковь указывала мирянам, что их привычный жизненный ритм вписан в судьбы мира. Ежегодно переживаемая христианином евангельская история, от Благовещения до Успения Богоматери, тоже распределялась по праздникам и постам. В евангельскую историю вклинивались праздники особо почитаемых в конкретный период и на конкретной земле святых, местных или общехристианских. Всякий праздник святого был поводом попросить его поддержки в соответствующем начинании или в излечении какой-нибудь болезни. Можно было попросить помочь роженице или ходатайствовать перед Всевышним за усопшего.

Календарь – всегда предмет отношений власти…

Работа в воскресенье осуждалась строго, в XIV–XV веках верующих уверяли, что каждый забитый ими гвоздь вонзается в тело Распятого.

Не будем, однако, забывать, что календарь – всегда предмет отношений власти. Управляющий временем управляет людьми. Неслучайно ведь в постсоветских школьных и университетских аудиториях на «месте Ленина», над доской и за спиной преподавателя, стали вешать часы, будто смотреть на них нужно не учителю, ведущему занятие, а ученикам, дожидающимся перемены: зато они предъявляли аудитории власть преподавателя. Все революционные режимы, начиная с Юлия Цезаря и заканчивая Муссолини, стремились вмешиваться в ход времени, давая новые имена дням и месяцам, перекраивая их расчет, начиная новые эры и ставя точку на старых. Если средневековая Церковь сначала этого не сделала, она не менее отчетливо давала понять верующему, что время – божье творение и что она, Церковь, призвана управлять им здесь, на земле. Неделя, унаследованная от Античности, была переосмыслена в христианском духе. Уже Иисус, как известно, отчасти игнорировал субботу. Вследствие этого христианская традиция сместила акцент на воскресенье, «день Господень». В этот день сам Творец почил, завершив в шесть дней сотворение мира и человека. Работа в воскресенье осуждалась строго, в XIV–XV веках верующих уверяли, что каждый забитый ими гвоздь вонзается в тело Распятого. Настойчивость проповедников и соответствующая весьма изобретательная иконография указывают на то, что любителей преступать запрет хватало. Сначала металлические била, затем колокола напоминали о том, что они живут во времени Церкви, напоминали всем без исключения, в том числе тем, кто отлынивал от мессы. Когда купец и ремесленник достаточно укрепились, когда интересы их спустились с небес на землю, когда их время фактически пришло в противоречие с временем Церкви и ритмами веры, они тоже воспользовались куполами. Только их звон отмерял теперь оплачиваемые часы работы, а не часы молитвы. Но эта революция произошла лишь в конце Средневековья. Причем, заметим, что механические часы сохранились, но фабричные гудки, эти наследники средневековых цеховых колоколов, ушли в прошлое. А вот бой церковного колокола, пусть и чаще всего запрограммированного часовой электроникой, – такой же привычный сегодня на Западе звук, как гул сирены скорой помощи.

Теперь поговорим о труде. Все мы понимаем, что его условия, как и его результаты и значение в жизни общества, сильно отличаются в разные эпохи и на разных сторонах света. Но нужно также уточнить, что само понятие труда, более или менее общепринятое сегодня в европейской цивилизации, возникло на заре Нового времени и поэтому может считаться одним из самых интересных проявлений наследия Средневековья. Действительно, именно в XV веке в ряде стран распространяется такой привычный нам феномен, как заработная плата. Вместе с тем и слово ««труд» в разных европейских языках прошло различные пути развития, впитывая, соответственно, и разные представления людей о том, чем они, собственно, занимаются.

Например, французский глагол travailler, зафиксированный в конце XI века, – калька с кухонно-латинского tripaliare: пытать с помощью trepalium – рода дыбы. Уже в XIII веке и глагол, и соответствующее существительное стали обозначать и тяготы труда, и его продукт, но и оскорбления, удары, дыбу. Даже в наше время глагол «работать» и в России, и во Франции используется в боевых искусствах (например, «работать в голову»). Французский travail обозначает родовые схватки. Итальянское travaglio по-прежнему соединяет в себе муки, болезнь и изнурительный труд, хотя во французском и испанском отрицательные нюансы в основном ушли. Другие термины, напротив, не имея подобных противоречивых значений, говорят о творчестве, созидании, как немецкое Werk или английское work, либо о труде на земле, как итальянское lavoro. Немецкое Arbeit, «работа», в современном японском означает поденщину, что можно сравнить с привычным нам «гастарбайтером». Откуда подобные заимствования? Наконец, французское ouvrier, испанское obrero, итальянское operaio – «рабочий» – восходят к старому доброму латинскому opus: «труд», «произведение».

Дело в том, что всякая цивилизация не просто «трудится» и организует индивидуальный и коллективный труд на более или менее разумных, гуманных, антигуманных или зверских основаниях. Будучи ценностью ощутимой и каждодневной, наряду с семьей, землей и небесами, труд входит и в систему коллективных представлений, складывающихся и трансформирующихся веками. Можно смело утверждать, что примерно в VIII–XV веках труд в современном понимании, то есть связь человека и орудия труда, постепенно обрел социальные и материальные формы, унаследованные эпохой фабрик. В этих формах, что не менее важно для истории нашей цивилизации, он закрепился в сознании интеллектуалов и самих тружеников. Согласимся, это немалый долг, которым мы обязаны такому далекому прошлому, обычно этого не сознавая. Наши учебники, повествуя о смене рабовладельческого хозяйства феодальным землевладением, нередко скрывают эту простую истину за набившими оскомину схемами и «закономерностями» развития «производительных сил». Ни бытовое рабство, ни невольничьи рынки не исчезли при феодализме, только к латинскому servus («раб») прибавился этноним sclavus, «славянин», давший соответствующий термин современным западноевропейским языкам, поскольку нашими далекими предками часто торговали. Тем не менее созидательной основой бытия рабский труд быть перестал в конце Античности.