Полная версия

Полное собрание сочинений. Том 16. В час высокой воды

А отдельно каждый зверек – сама симпатия. Этот снимок, сделанный немцем Георгом Кваденсом, нуждается в пояснении. Фотограф караулил момент, когда законный хозяин выглянет из норы. Но неожиданно из подземелья полетели пух, перья, и одно за другим, как камни, стали выкатываться яйца. «С видом победителя на свет божий появился кролик», – сообщает фотограф.

Что же произошло? Некоторые утки селятся в норах. Огари – в норах лисиц, утки пеганки – в тоннелях кроликов. Обнаружив в своем жилище непрошеных квартирантов, обычно кролики роют новую нору. Но, бывает, даже и в кролике может проснуться чувство протеста: мой дом – моя крепость!

• Фото из архива В. Пескова. 19 мая 1985 г.

Кошачий остров

Окно в природу«Выпадает первый снежок, и они тут как тут, собираются на кордоне. Штук восемь – десять. Забираются на чердак, лезут на сеновал, прячутся в сени. Однажды через трубу прямо в кастрюлю одна угодила», – так курский лесник жаловался мне на нашествие кошек в его сторожку.

От лишних кошек в деревнях избавляются просто: сажают в мешок, уносят в лес и там выпускают: сможешь – живи. Деревенские кошки не чета городским, живущим взаперти неженкам. Деревенская кошка ловит мышей, воробьев (случается, и цыплят, за что, кстати, и попадает в мешок). Оказавшись в лесу, с голоду она не умрет и очень скоро даже оценит преимущества дикой жизни. Мышей в лесу много, а кроме того, птичьи гнезда и сами птицы. Но приходит зима, и кончается для кота масленица – холодно, голодно. Со всех сторон сбегаются кошки к лесной сторожке.

Но вот удивительный случай: кошка перетерпела зиму в лесу, причем не мягкую зиму и снежную. В Окском заповеднике при учете зверей по следам обратили внимание на странные отпечатки на снегу. Гадали: кто бы мог быть? Решили, что норка. Странный след встречался еще не раз, и никто не подумал даже, что это кошка.

Ее увидели в половодье. Весной леса у Оки заливаются на громадных пространствах. И лишь «горы» остаются сухими. Горами зовут тут маленькие, незатопляемые островки суши. На одних спасаются зайцы, еноты, лисы. На других токуют тетерева. Тимошкина грива – как раз такой островок. Орнитологи заповедника загодя поставили на «горе» шалаш и очень надеялись понаблюдать из него токовище. Но тетерева почему-то на остров не опускались. Бормотали, сидя на затопленных деревьях. Что-то мешало тетеревиным свадьбам. Шалаш? Но он тут торчит ежегодно, птицы к нему привыкают. Стали оглядывать островок и обнаружили кошку. Она пережидала тут половодье, промышляя мышей и, может быть, птиц. Большие тетерева были этому робинзону, конечно, не по зубам. Но распугать их кошка сумела. «Дикий и нелюдимый зверь! Едва мы вышли из шалаша, метнулась в воду и поплыла к дереву», – рассказывали орнитологи.

Утром мы сговорились посетить остров. В море воды увидели его, когда подплыли вплотную – полоска суши с желтой прошлогодней травой и соломенным шалашом. Кругом в воде – ветлы, дубы и липы. Взлетели с деревьев тетерева. А где же тот, кто мешает им токовать на земле? Оглядели остров, оглядели шалаш – никого. Еще два раза прошлись по суше – чудеса в решете! – исчезла куда-то кошка. Прикинули так и сяк – уплыть не могла. Стала чьей-то добычей? Невероятно: остров необитаем. Пожимая плечами, уже направились к лодке, как вдруг у самой воды под наклоненным кустиком жесткой травы я увидел кончик хвоста. Он чуть подрагивал.

Поняв, что ее обнаружили, кошка пулей метнулась поперек суши, кинулась в воду, поплыла и уже с дерева глянула желтыми злыми глазами. Это был пушистый, темно-серого цвета зверь, одичавший в лесу совершенно. Мне приходилось видеть на островах в половодье разных других животных. Присутствие человека их, конечно, пугало, но держались они обычно много спокойней. Тут же был маленький тигр. Достань в нем силы, свой остров он бы кинулся защищать.

Подыскивая точку для съемки, я забрел в воду. Но кошка решила, что ее окружают, прыгнула с дерева, проплыла до кустов, но, поняв, что на них удержаться ей будет трудно, вплавь вернулась на остров и спряталась в шалаше.

Кошки воду не любят. Но, как видим, плавают хорошо. Одичание кошки редким не назовешь. Редкость – суметь в лесу пережить суровую зиму… Мы поискали на острове перья и не нашли. Видимо, пищей зимой и теперь, в половодье, служили домашнему дикарю мыши. Это обстоятельство смягчило приговор, который обычно выносят одичавшим собакам и кошкам. Да и жалко терпящего бедствие. Кошке, однако, подобные чувства неведомы. Обнаружив птенцов на гнезде, она-то жалости не проявит… Маленький мимолетный конфликт чувства и долга, которые часто борются в человеке.

• Фото автора. 1 июня 1985 г.

На пороге у жизни

Окно в природуНачало лета – начало жизни для новой волны пернатых. В гнездах тесно и шумно. Не по дням, а по часам растущие их обитатели просят еды. Родители сбиваются с ног – непрерывно таскают корм. Кое-какие гнезда уже опустели. Но заботы родителей не закончились… Они по-прежнему кормят птенцов, затаившихся в ветках, при опасности подают им сигнал «замереть!», призывают откликнуться, побуждают взлететь: идет приобщение к жизни.

Большинство птиц появляются на свет слепыми, голыми и совершенно беспомощными. Они вырастают и крепнут в гнезде… Их называют птенцовыми. И есть птицы, готовые встретить бушующий яростный мир бытия сразу же по вылуплении из яиц. Этой весной в Москве на одном из прудов лесопарка Тимирязевской академии я украдкой наблюдал за гнездом утки и был свидетелем появления на свет двенадцати ее малышей. Точнее сказать, я видел момент, когда мать соскользнула с гнезда, приглашая едва обсохшую ребятню плыть следом. И вся мелкота отважно ринулась в воду. Пушистые желто-бурые шарики величиною с грецкий орех не только резво поплыли, но сейчас же стали хватать с поверхности пруда каких-то козявок. Я кинул им крошки хлеба – хватают и хлеб. Все двенадцать вели себя так, как будто давно уже знали, что надо делать и как держаться. Материнское покрякивание заставляло их немедленно собираться. Но сейчас же кто-нибудь, увлекаясь поиском пищи, отделялся от группы. Обнаружив, что одинок, утенок с писком вертелся на месте. На голос матери он устремлялся не вплавь, а, кажется, прямо бегом – весь вытянут, только лапки в воде.

Часа два наблюдал я за жизнью семейства. Мать все время была начеку. По берегу пруда ходили люди, бегали собаки, вороны перелетали с ветки на ветку, жадно приглядываясь к утятам. Сколько их может дожить до осени и стать на крыло? Немного. Но сейчас они отважно встретили жизнь.

Птицы, способные заботиться о себе сразу с появлением из яйца, называются выводковыми. Птенцы уток, гусей, куликов, куропаток, тетеревов, глухарей появляются в гнезде из яиц почти одновременно и, обсохнув, за матерью сейчас же покидают гнездо. Нельзя без волнения наблюдать, как передвигаются по воде или по суше в травяных джунглях эти крошечные существа. Природа снабжает их покровительственной окраской, их поведение подчинено строгим законам наследственности – по сигналу матери они либо затаиваются, либо сломя голову устремляются на ее призывные крики. Летать они научатся не скоро. Но плавают и ходят много, с поразительной неутомимостью и с самого первого дня жизни.

С первого дня – в гущу жизни! – таков закон выводковых птиц. Иным из них приходится преодолевать еще барьер высоты. Некоторые утки выводят потомство в дуплах деревьев или в дуплянках, повешенных человеком. Обсохнув, птенцы один за другим бесстрашно с большой высоты устремляются вниз. Парашютом им служат пух и перепонки на лапах. Если «десант» задерживается, мать-утка (смотрите снимок) побуждает их быть посмелее. Сама она, будучи птенцом, уже совершала такой полет. Иногда гнездо оказывается далеко от воды, и утка отважно ведет к ней «десант» два-три километра, обходя опасности и препятствия.

В холодные дни птенцы жмутся друг к другу и к матери, чтобы согреться. Бывает, родительская спина служит для птенцов спасительным островком. На спину матери забираются птенцы лебедей и утята. А для чомги обычное дело – возить свой выводок на спине.

• Фото из журнала «Вальд лайф» (США) из архива В. Пескова. 8 июня 1985 г.

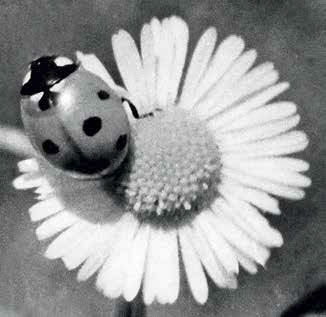

Жучок-любимец

Окно в природуМинувшей осенью, присев на опушке передохнуть, я долго наблюдал за этим жуком. Приземлившись около ног, он пешим ходом измерил расстояние от подошвы ботинок до моего носа и отправился в обратный путь. Особому исследованию подверг путешественник мой рюкзак. Как теперь понимаю, мешок приглянулся ему для зимовки. Поползав, жук скрылся в недрах мешка.

Вновь мы увиделись в марте, на лыжной прогулке. Я полез в рюкзак за едой и на самом дне увидел красную в точках блестящую пуговку. Жучок был мертв. Немудрено – с рюкзаком за осень и зиму я не раз побывал на лыжне, летал на юг и на север… А вдруг он все-таки жив? Сто смертей мы готовы накликать на тараканов, на мух, но этот симпатичный, знакомый каждому с детства жучок под названием «божья коровка» всегда вызывает добрые чувства. А вдруг он всего лишь спит, оцепенел на зиму? В спичечном коробке я водворил жука снова в рюкзак. И вспомнил о нем уже в апреле в тех самых местах, где хаживал осенью. Вспомнил, увидев на жухлой прошлогодней листве двух загоравших божьих коровок. Сейчас же я достал коробок, вытряхнул жильца на припек. И вот она, маленькая радость воскресных странствий, – жук шевельнул ножкой, пополз и вдруг, подняв красные створки панциря, полетел…

Захотелось узнать: а как же зимуют жуки? Оказалось, осенью божьи коровки заползают в палые листья, в щели деревьев, строений, под крышу, между рамами окон и на зиму цепенеют. С приходом тепла, подобно моему квартиранту, они оживают. Правда, не все, многих губит мороз. Но те, кто выжил, сейчас же спешат продолжить свой род. Восемь сотен аккуратных желтых яичек кладет на листья коровка за лето. Из каждого через пять – десять дней появляется бесцветная, но быстро темнеющая на солнце личинка – продолговатое существо с тремя парами ног. Вся жизнь личинки – беспрерывное поглощение тлей – насекомых, сосущих соки растений. Таким образом уже в первую фазу жизни божья коровка зеленому царству приносит громадную пользу.

Таинство превращенья личинки в жука скрыто от постороннего глаза. Личинка окукливается. И под кожистой оболочкой за две недели происходит перестройка одного организма в другой. Явившийся миру жук ничего общего, кроме хорошего аппетита, с личинкою не имеет. Цвет у жука вначале бывает желтым. Но при солнечном свете, обсыхая, он начинает темнеть. Подобно изображению на фотобумаге, опущенной в проявитель, на нем выступают черные точки, через двадцать примерно минут жучок обретает ярко-оранжевый с черными пятнами цвет.

Вызывающе яркий наряд – предупреждение птицам: «Не троньте, я не съедобен!» Кровь жучка обжигающая, как крапива. Схватив однажды красавца, птица впредь на него уже не позарится. Что касается лапок, то они у божьей коровки смазаны сахарным соком тлей. (По глупости в детстве мы, помню, лизали этих жучков.)

Чаще всего на глаза попадается нам семиточечный жук. Но у него много родственников. Всего в мире – 4200, в Европе – 80, в нашей стране – три десятка. Это разные виды божьей коровки. Они различаются общей окраской, характером пятен, а также размером. (Увидите трехмиллиметрового жучка-малютку, не думайте, что это подросток, это взрослая божья коровка, но маленькая.)

Симпатичный жучок! Бывают, однако, года, когда коровок становится вдруг устрашающе много. Они липнут к телу, хрустят под колесами на дорогах, будучи неважными летунами, они падают в воду, и ветер прибивает их к берегу плотной массой. Все это значит: год для коровок сложился излишне благоприятным – благополучно зазимовали, много было тепла и корма, результат: вспышка численности.

Вообще же коровки повсюду – желанные гости. Истребляя тлей, мелких гусениц, червецов и клещей, они приносят здоровье садам, лесам и посевам. Кое-где (в Эстонии, например) божьих коровок специально выводят и выпускают в теплицы. И это лучший способ бороться с тлями на огурцах и посадках цветов.

Таков он, жучок, которого летом вы можете встретить повсюду.

• Фото автора. 16 июня 1985 г.

Как вырастали жирафы

Окно в природуСвоеобразие этого животного так велико, что мы его знаем едва ль не с пеленок – по игрушкам, рисункам, мультяшкам, а в школьной грамматике вдруг встречаем забавное слово с тремя Е – длинношеее животное. Мы уже знаем: это жираф. Откуда такая шея? Ископаемые останки показывают: некогда у жирафа была она вполне умеренная – высота животного составляла два с половиной метра. В шее было семь позвонков. Сегодня жираф заглянет на балкон двухэтажного дома – высота без малого шесть метров. Наверное, увеличилось в шее число позвонков? В том-то и дело, что нет! Их по-прежнему семь. Но они вытянулись. Вытягивалась шея у жирафа (и ноги гоже) тысячи лет. В конкуренции с другими животными за питание листьями кустарников и деревьев побеждали те, кто мог дотянуться возможно выше. Им было легче выжить. Важное качество передавалось по наследству, и вот перед нами длинношеее существо, у которого нет конкурентов за пищу, разве что слон своим хоботом может дотянуться до лакомых листьев.

Крайняя специализация, давая животному преимущества, почти всегда доставляет ему также и трудности. Жираф не может кормиться низкорастущей зеленью. Трудно бывает ему также на водопоях. Шея с семью громадными позвонками не может быть гибкой. Жирафу приходится широко расставлять высокие ноги, чтобы как-нибудь дотянуться к воде. В этой весьма неудобной позе жираф нередко становится жертвою хищников.

Есть и еще проблема. Представляете, на какую высоту должна подниматься кровь к мозгу, каким громадным должно быть давление в кровеносных сосудах! 11-килограммовое сердце жирафа с этой работой вполне справляется. Но вот жираф нагнулся напиться. Голова с пяти метров опустилась до нулевой высоты. Ток крови вниз под громадным давлением должен разрушить сосуды мозга. Однако апоплексического удара (так называли раньше кровоизлияние в мозг) у жирафа не происходит. Удлиняя шею животного, природа создала систему клапанов и «винтелей», не допускающих катастрофы. Кровяное давление в голове у жирафа колеблется, но не сильно.

Длинные ноги и шея дают жирафу преимущество не только в добывании пищи, но также в обнаружении опасности – сверху далеко видно. Этим пользуются смышленые низкорослые зебры. Они держатся возле жирафов. Насторожились головы-перископы – зебры знают: опасность!

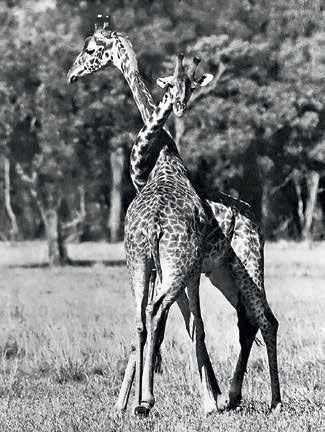

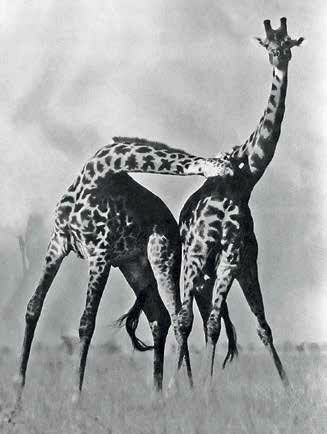

Крепка ли, высока ли у тебя шея? Этот важный вопрос эволюции жирафы решают в брачных турнирах. То, что нам со стороны может показаться дружескими объятиями, на самом деле противоборство – чья шея крепче, кто устойчивей на длинных ногах? Длинная шея позволяет наносить и чувствительные удары. Эти поведенческие детали механизма естественного отбора позволяют судить о том, как из обычного невысокого животного постепенно выросло длинношеее существо.

• Фото из архива В. Пескова. 29 июня 1985 г.

Бабынинские караси

Окно в природуВ январе из Бабынинского района Калужской области получил я письмо: «У нас в пруду живут незрячие караси…» Я немедленно откликнулся, попросил подробностей и получил от Абрамова Сергея Дмитриевича второе письмо. «Совершенно безглазые! Жаберные крышки есть, а глаз нет. Но крепкие!.. Мы поступаем с ними обыкновенно – ловим и жарим. Приезжайте – увидите сами!»

В конце мая мы с внуком, прочитав все, что можно, о карасях, дали телеграмму в Калужскую область: «Едем!»

К вечеру добрались в деревеньку С. (не называю ее во избежание нашествия любопытных удильщиков) и встречены были Сергеем Дмитриевичем. Бросив рюкзаки, сразу пошли на пруд.

Это был не пруд, а прудишко, размером с половину футбольного поля. Соорудили его пятнадцать лет назад одним днем с помощью доброхота-бульдозериста. Вся работа свелась к насыпке вала поперек неглубокой балки. Пополняется пруд вешней водой. В первый год пустили в него лукошко мелких красных карасиков и столько же белых. Никакая другая рыба, кроме верхоплавок и карасей, в пруду жить не может – тесен и мелок, промерзает почти до дна. Но караси, спящие зиму в иле, тут прижились. А лет пять-шесть назад стали среди них попадаться незрячие. Они не были, однако, хилыми. Наоборот, в садке скорее изнемогали обычные караси. Слепцы же были на редкость выносливыми. Правда, во время нереста, когда обитатели пруда трутся у травки на мелководье, незрячих ловят местные кошки, предпочитающие рыбу всякой другой добыче.

Забросили снасти. Но поплавки слегка шевелились лишь от игры верхоплавок, клавших на снасти икру. Возлагая надежды на утро, мы раскидали приманку. Сергей Дмитриевич с соседом для верности бросили в угол пруда две верши. И все отправились спать.

Утром пруд дымился туманом. Скорее, скорее удочки в воду… Через час первый карась запрыгал на траве в одуванчиках. Но это был обычный белый карась, глядевший на мир круглыми неморгающими глазами. За ним попался второй точь-в-точь такой же. Третий…

Уже наловлено было с полсотни одинаковых, как инкубаторские цыплята, карасей в половину ладони, когда Николай Иванович нас окликнул: «Вот он, попался!» На крючке висела рыба темно-серебристого цвета, вдвое крупнее пойманных карасей и безглазая. На положенном месте были заметны впадины, словно глаза удалили, и неглубокие ямки заросли плотным, как крышки жабер, костным покровом.

Даже и единичный урод в живой природе всегда у людей возбуждал любопытство, тут же была, как сказал бы ученый, популяция животных с уродством, передающимся по наследству…

Часов с девяти на хлебный мякиш стали дружно идти незрячие караси разных размеров – больше ладони и в половину ее. Вынули верши – их туда на приманку из хлебных корок тоже набилось изрядно. В полдень мы сели на бережку – как следует рассмотреть весь улов.

Первые наблюдения: не попалось ни единого красного карася ни в вершу, ни на крючки. И это было обычным. Никто не знает, есть ли они в пруду, хотя все помнят: красных карасей выпускали. Ловятся караси белые (научное название: карась серебряный). Эта братия в нашем улове не была одинаковой – различались размером, окраской, не всё однозначно было с глазами. Обычный нормальный карась имел глаза плоские. У половины примерно глаза были выпуклые, как у лягушек. Незрячие были все одинаковы. Но попались два экземпляра карасей одноглазых (ловили таких и раньше) – один («лягушачий») глаз есть, другого нет. Все безглазые караси имели окраску более темную, чем обычные.

Поснимали мы карасей так и сяк. (На публикуемом снимке справа – обычный карась, в середине – с выпуклым глазом, слева – безглазый.) Провели мы на месте анатомирование – под жаберной крышкой глаза не оказалось. И, не мешкая, стали собираться в Москву. Улов «для сковороды», чтобы в жаркий день не испортился, Сергей Дмитриевич переложил крапивой, побрызгал водой. А пяток карасей характерных поместили мы в формалин, важно было диковину показать рыбоводам-специалистам.

* * *Мой подарок озадачил ученых несильно, хотя любопытство было всеобщим. «Ну-ка… Да, действительно совершенно безглазые… ну что же – типичные фенодевианты», – сказал генетик.

Прежде чем объяснить мудреное слово «фенодевианты» – немного общеизвестного о карасях. Все знают: карась хорош жаренный в сметане! «Уху из карасей варить не следует – пахнет тиной», – писал знаток рыб России зоолог Леонид Павлович Сабанеев. Карась действительно «тинная рыба» – живет в заросших озерах, пойменных бочагах, торфяных ямах, однажды я обнаружил карасиков даже в неглубоком колодце – икру, как видно, занесли утки. Чем хуже заглохший, «заросший» водоем для других рыб, тем лучше он для выносливых карасей, писал Сабанеев.

Караси бывают двух видов: золотые, почти круглые, похожие на тяжелые слитки меди, и серебряные, называемые иногда карасями речными. У этих тело более удлиненное, они меньше, чем золотые, любят копаться в иле, они подвижнее золотых и, что особенно важно отметить в этой беседе, необычно разнообразны по форме. В двух расположенных рядом озерах живут иногда заметно отличные друг от друга серебряные караси. Объяснений этому много – неодинаковые водоемы, неодинаковая пища в них. Однако гораздо важнее другое: серебряные караси легко скрещиваются с другими рыбами: с линями, сазанами и карпами, например, а также с красными карасями. Мало того, серебряный карась зачастую размножается однополым путем – в водоеме живут только самки. Икра оплодотворяется молоками рыбы иного вида, но слиянье половых тел при этом не происходит. Отцовская линия в развитии плода отсутствует – из икры появляются только однополые самки.

Причуды наследственности, нестабильный генетический механизм серебряного карася дает не только вариации по окраске и форме, но также всякого рода резкие уклонения от формы, иначе говоря, уродства: изменение плавников, глаз, чешуи. В различной мере уклонения эти свойственны многим рыбам. У серебряного карася они встречаются чаще. Не случайно именно серебряный карась является родоначальником разнообразных золотых рыбок.

Тысячу лет назад китайцы, заметив частые уродства серебряного карася, стали намеренно их культивировать и вывели рыбок, передающих уродства свои наследству. Пучеглазые телескопы и фантастические вуалехвосты с громадными плавниками, рыбки ярко-красного, черного или пестро-мраморного цвета – не более чем уродцы серебряного карася, продукты прихоти человека. Эти жители аквариумов и небольших бассейнов в дикой природе, если их выпустить, неизбежно и быстро погибнут. Сама природа, порождая уродства, как правило, не даем им развиться в потомствах, безжалостно выбраковывает. В популяциях карасей, живущих нередко там, где «бракеры» – хищные рыбы – отсутствуют, уродства сохраняются относительно долго. Причем условия водоема провоцируют эти уродства. Недостаток пищи, теснота, ведущая к близкородственному скрещиванию, вызывают наследственные «уклонения». Подобная «игра генов», не поддающаяся исследованию на основе строгих законов, открытых Менделем, озадачивает генетиков. Животных из этого ряда они называют фенодевиантами. Бабынинские караси относятся к этому феномену.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.