Полная версия

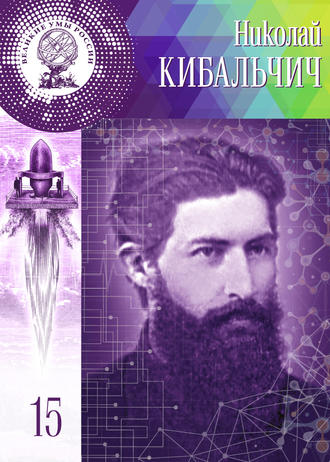

Николай Кибальчич

Мария Кольцова

Николай Иванович Кибальчич

19 (31) октября 1853 – 3 (15) апреля 1881

Серия «Великие умы России»

Редактор серии Владимир Губарев

© АНО «Ноосфера», 2016 год.

© ИД «Комсомольская правда», 2016 год.

* * *Дорога к звездам начинается в России

Николай Кибальчич, письмо в Вологду, 5 марта 1881 г.: «Дорогой друг! Податель сего расскажет Вам подробности свершившегося. Боюсь, что мы прожили основной капитал. Тиран казнен, а сил свергнуть систему у нас уже нет. Технику и типографию надобно перевести в Вологду. У вас там хороший народ. Если выживу, займусь ракетным воздухоплавательным аппаратом, о котором говорил с Морозовым. Николай Александрович одобрял меня. Мой девиз таков: „Дорога к звездам начинается в России!“ Передайте привет Астроному. Прощайте и не поминайте лихом!»

Человек полетел в космос в 1961 году. Но те, кто стоял за этим, были не первыми, кто решил познать неизведанные космические глубины. Сто лет назад идея этого полета появилась в голове Николая Кибальчича.

Мы знаем его как убийцу Александра Второго, как яростного пропагандиста-народника и революционера. Но кто знает, кем бы стал Николай Кибальчич, если бы его политическая деятельность не помешала заниматься наукой?

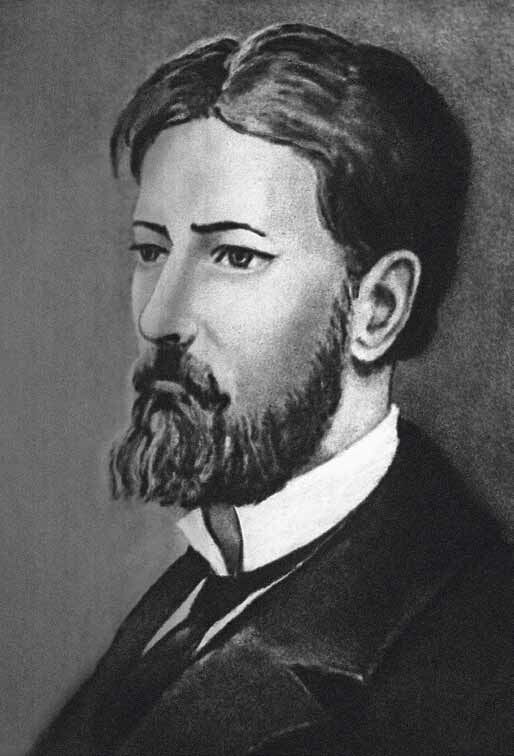

Николай Иванович Кибальчич.

Детство

Предками Николая Кибальчича были сербы. В XVII веке Грегор Кибальчич, молодой сербский священник, сражавшийся против турецкого владычества, был вынужден бежать с семьей из Сербии в Россию. Грегор был воеводой гайдукской четы – сербского партизанского отряда, воюющего против турецкого правительства. В молодости он окончил Киевскую духовную семинарию – одно из старейших высших учебных заведений Российской империи, в котором готовили священнослужителей. После побега Грегора в Россию его семейство здесь и осталось, основав русскую ветвь рода Кибальчичей.

Род Кибальчичей стал священническим родом – вслед за Грегором Кибальчичем по традиции большинство мужчин в роду становились священниками.

Отец Николая Кибальчича Иван Иосифович, по стопам своего прапрадеда тоже поступил в семинарию и с отличием окончил ее. После этого он несколько лет служил сельским учителем, одновременно занимаясь самообразованием – молодой выпускник семинарии большое внимание уделял иностранным языкам.

В Чернигове Иван Кибальчич познакомился с Варварой Иваницкой – интеллигентной девушкой, также имеющей хорошее образование. После женитьбы на ней Иван Иосифович смог принять священнический сан и стал служить в Коропе, маленьком городке Черниговской губернии. (До этого он не мог этого сделать, так как священником может стать либо женатый человек, либо монах. К монашеской же жизни молодой человек не был готов.) В браке у них родились шестеро детей. Старший, Степан, впоследствии участвовал в Балканской войне, так же, как и его предок Грегор Кибальчич, защищая сербский народ от Турции.

Последним ребенком в семье был Николай. Когда он был еще совсем маленьким, то его мать тяжело заболела туберкулезом. Боясь заразить детей, она даже перестала видеться с ними. В это время Коля очень сблизился со своим дедом по материнской линии – Максимом Петровичем Иваницким. Вскоре дед забрал мальчика к себе.

У Максима Петровича была интересная и сложная судьба. Он окончил семинарию, но после выпуска стал не священником, а бродячим актером. В те времена эта профессия считалась практически позорной, тем более для выпускника духовного учебного заведения. Отец заставил Максима вернуться домой, и тот стал псаломщиком, одновременно работая сельским учителем.

В три года Коля начал заикаться, после того как увидел пожар. Дед много занимался с внуком, чтобы избавить его от этого. Но дефект речи остался у Николая до конца жизни – и во взрослом возрасте он говорил медленно, растягивая слова. Коля и не особо любил говорить – он рос молчаливым, вдумчивым мальчиком.

В доме деда Коля познакомился со своим первым другом, Микой Сильчевским. Впоследствии тот так же, как и его друг, занялся революционной и литературной деятельностью. Дружбу детей укрепляла их общая любовь к чтению, а также то, что их отцы тоже были хорошими друзьями.

Коля Кибальчич с раннего детства проявлял замечательные способности. Он блестяще окончил начальную школу в дедовском селе Мезин, а затем вернулся к отцу в Короп.

Мальчик с легкостью сдал вступительные экзамены в Новгород-Северскую гимназию, но из-за конфликта с сыном исправника его исключили сразу после поступления. Тогда Николай поступил в Новгород-Северское духовное училище. Во время учебы там укрепилась его дружба с Микой Сильчевским, который благополучно учился в той самой Новгород-Северской гимназии.

Николай был прекрасным учеником. Помимо учебы, мальчик очень увлекался пиротехникой: самостоятельно изготовлял хлопушки, фейерверки. В кругу друзей его так и называли – Коля-пиротехник. Он запускал и ракеты и уже тогда мечтал о настоящих космических полетах.

Как ни странно, Николай отошел от Бога именно во время учебы в духовном училище. Коля перестал ходить в храм, молиться после трапезы. Это очень оскорбляло его отца-священника, у них стали возникать конфликты. Николай был против того, что по большим церковным праздникам его отец посещает прихожан и получает от них подарки. Он выступил против, расклеив с друзьями-мальчишками по деревне соответствующие стихи и даже не пытаясь скрыть свое участие в этом.

Стоя на службе на Троицу, Коля смотрел, как прихожане в конце службы радостно подходят к кресту и целуют руку священнику. Почему он должен целовать руку этому обыкновенному человеку, который в общем-то не то что не лучше его, но и явно грешнее? Ведь и его отец – тоже священник, но отнюдь не святой человек. Простой народ, без образования, легко верит чему угодно. А попы и правительство этим пользуются. Такие мысли, вероятно, были в его голове.

Но отец не хотел разочаровываться в сыне полностью и все еще надеялся увидеть его священником. Он уговорил Николая вместе с его братом Фёдором поступить по окончании училища в Черниговскую духовную семинарию.

Отношения в семье продолжали портиться. Николай пытался убедить отца, что религия – это заблуждение и что тот совершает тягчайшее преступление, получая за религиозные действа от народа воздаяния. Наконец их непонимание друг друга достигло высшей степени и произошел полный разрыв. Отец и сын прекратили общение.

Академик И. М. Майский размышлял: «Любопытный факт, что в 50–70-х гг. прошлого века у нас появилось немало сыновей и дочерей священников, которые порвали со своей средой и перешли на прогрессивный, даже на революционный путь».

Учеба в гимназии

Николай бросил семинарию и поступил в Новгород-Северскую гимназию – ту самую, из которой был исключен ранее.

В этой гимназии училось много известных людей. Среди них Константин Иванович Ушинский – талантливый педагог и писатель.

Николаю Кибальчичу также не была чужда педагогическая деятельность. Он занимался репетиторством, чтобы добывать средства к существованию, – ведь отец больше не содержал его, а в учебном заведении гимназисту отказали в стипендии.

В гимназии юноша держался довольно независимо. Так, он испортил отношения с преподавателем богословия, протоиереем Петром Хадажинским. Тот на занятиях только что созданного философского гимназического кружка начал рассказывать о том, как мир сотворил Бог. Кибальчич открыто возразил ему. Разразился скандал. Кружок закрыли, а Николай заработал еще одного недоброжелателя.

Дмитрий Сильчевский вспоминал о гимназических годах Кибальчича так: «В Новгород-Северской гимназии Кибальчич в 6-м и 7-м (последнем) классе был неизменно первым учеником и в особенности изумлял всех своих товарищей, даже учителей, своими изумительными математическими способностями.

Свободное от учения время я и Николай проводили, бывало, в особенности летом, в нашем обширном саду, причем у нас было излюбленное место – ветхая, почти полуразрушенная беседка с врытыми в землю столом и двумя скамьями. Здесь-то с восьми лет весной, летом, даже и осенью проводили мы с ним целые часы за чтением. Необычайная, непреодолимая страсть к чтению и послужила к нашему сближению и дружбе. Эта страсть была у меня и у Николая. Читали мы всегда почти вместе, читали все книги, какие только могли достать в Коропе.

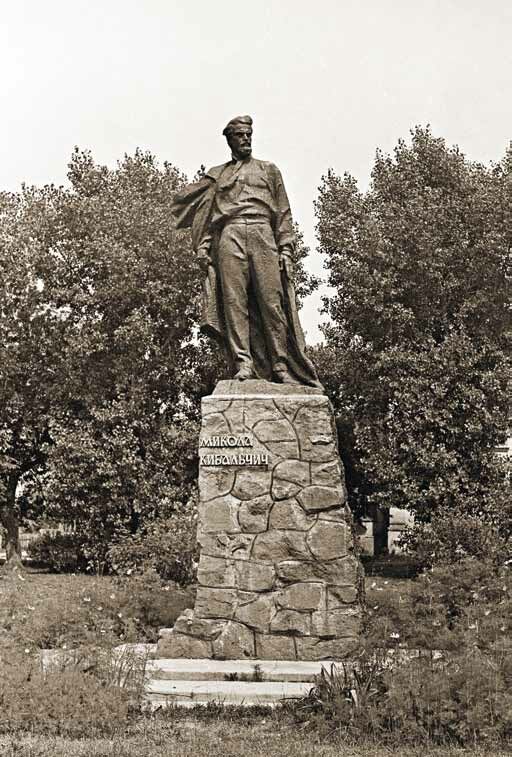

Памятник Н. И. Кибальчичу в украинском городе Короп. Скульптор Э. М. Кунцевич, 1966.

А что касается до его доброты, другого такого человека я не знал. Он буквально все отдавал нуждающимся товарищам, свой последний рубль, а сам сидел после того без хлеба, без чаю, без сахара, пока я или С. А. Томашевский, или другой кто-нибудь из товарищей не выручали его из беды. „Как же это, Николай, – бывало, говоришь ему с укором, – отдал последний грош, а сам остался на голодовку“? „Да, когда человек нуждается, так уж тут нечего рассуждать“, – было всегда его неизменным ответом. Что было делать с таким человеком?

До сих пор живо помню, с каким восторгом читали мы „Вечера на хуторе близ Диканьки“ и „Тараса Бульбу“ Гоголя. Затем перешли к Пушкину, причем Николаю больше всего, помню, понравились „Капитанская дочка“ и „Повести Белкина“. Стихов же он не любил, и поэзия Пушкина не производила на него никакого впечатления… Позже читали с захватывающим интересом „Айвенго“, „Роб-Роя“, потом Сервантеса и Диккенса, „Пиквикский клуб“ и „Дэвида Копперфильда“… В последний год своего пребывания в гимназии, то есть в седьмом классе, Кибальчич почему-то заинтересовался химией, добывал и выписывал популярные книжки по химии… Читали также Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Была нелегальная библиотека; она хранилась у Кибальчича».

Фёдор Сандер, товарищ Николая по гимназии, писал о нем так: «Кибальчич был старше меня классов на 5–6, но я его хорошо помню. Был он среднего роста, худощав, в очках. Нрава очень спокойного, учился прекрасно. Был он скромен и общителен, хотя выглядел серьезнее других. В те времена гимназисты вели ожесточенную войну с сапожниками – мальчишками. Очевидно, под рубрику „сапожников“ подходили тогда все не учившиеся. В этих излюбленных нами битвах, носивших, как нам казалось, прямо-таки героический характер, будущий революционер Кибальчич никакого участия не принимал».

Кибальчич заведовал гимназической библиотекой, созданной самими гимназистами.

В это время в России сложилась тяжелая политическая обстановка: крестьяне официально освободились от крепостного права, но их жизнь оставалась такой же трудной и бедной, как и до издания Манифеста 1861 года. Николай Кибальчич с детства видел страдания простых людей и мечтал помочь им. Путь к этому он видел только один – пропагандировать революционные идеи. Этим он начал заниматься в гимназии в среде сверстников.

В выпускном классе гимназии Кибальчич стал редактором гимназического журнала «Винт». В нем рассказывалось о революционных идеях и текущих проблемах гимназии. В сатирическом разделе высмеивались деспотизм и ханжество нелюбимых преподавателей. Журнал выходил в рукописном виде 2–3 раза в неделю.

Николай помирился с отцом после того, как тот написал письмо, в котором просил сына приехать на летние каникулы домой. Николай сразу же ответил (правда, отказом), и между ними восстановилось общение.

Кибальчич смело выступал против несправедливости учителей. Однажды он открыто возмутился поведением учителя Безменова, который вымогал взятку у одного из учеников. По поводу поведения Николая был созван педагогический совет, и Кибальчича наказали семидневным карцером.

Однажды Николай увидел, как на улице полицейский бьет крестьянина, и дал пощечину полицейскому. Опять был педагогический совет, и опять гимназиста наказали.

В итоге, учитывая все проступки ученика за время учебы, несмотря на отличные оценки, Кибальчичу при выпуске из гимназии дали не золотую, а серебряную медаль.

Сейчас на стене этой гимназии висит памятная табличка о Кибальчиче.

По окончании гимназии Кибальчич вернулся в Короп. Там жила его любимая девушка Катя Зенькова. Прощаясь с Катей, они решили переписываться.

Учеба в институте

Кибальчич хотел развивать в России сеть железных дорог. Парадокс, но Александр Второй, в убийстве которого Кибальчич участвовал, активно занимался именно этим.

В 1871 году Кибальчич поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Это было одно из первых высших технических учебных заведений России. Институт открылся в 1810 году, чтобы решить задачу налаживания путей сообщения в России, и действует до сих пор, получив статус университета.

Поступление в институт далось Кибальчичу нелегко. Людей его сословия туда старались не принимать. Но Николай блестяще выдержал экзамены, и экзаменаторы поспособствовали его поступлению. В дальнейшем его за успехи в учебе даже освободили от платы за обучение и часто давали стипендию.

Кибальчич так объяснял важность выбранной им профессии: «Для России железные дороги – теперь самый насущный, самый жизненный вопрос. Покроется Россия частой и непрерывной сетью железных дорог, и мы процветем. Торговля, промышленность, техника обнаружат изумительный, еще небывалый у нас прогресс, а с ним вместе будут расти и развиваться просвещение и благосостояние народа. Цивилизация в России пойдет быстро вперед; и мы, хоть и не сразу, догоним передовые страны Западной Европы… Вот почему я поступаю в Институт инженеров путей сообщения, чтобы быть потом строителем железных дорог, чтобы иметь потом право сказать, когда расцветет наша страна: „И моего тут капля меда есть!“»

Петербургский институт инженеров путей сообщения.

Но во время учебы в Институте инженеров путей сообщения Кибальчич полностью в нем разочаровался: «У нас в институте теперь только одни карьеристы, будущие хищники, воры, грабители народа и расхитители народного достояния. И удивительное дело – откуда взялась эта мечтающая о будущих доходах и богатствах молодежь? У мальчишки еще материнское молоко, как говорится, не обсохло на губах, а он рисует себе, как будет наживать доходы на постройках железных дорог, устроит себе роскошную квартиру с коврами и великолепной мебелью и – тьфу! – заведет себе любовницу из балета, так что ему будут завидовать другие товарищи, менее его преуспевшие в карьере добывания денег всякими правдами и неправдами. Нет, инженером мне не быть, и я решил перейти в Медико-хирургическую академию. А оттуда я выйду врачом и постараюсь избрать жительство в деревне. Тогда я буду приносить действительную пользу народу, а не рвать куски от жирного всероссийского пирога. Не только лечить народ, но нести в среду его свет, здоровые понятия о жизни, просвещать его, хотя бы, например, о лучших гигиенических сторонах быта и обихода, помогать народу, лечившемуся у знахарок и знахарей, разрушать его суеверие и невежество. Словом, работы предстоит много, и работы честной и хорошей. Наш русский народ – народ умный, и он поймет и меня, и мои идеалы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.