Полная версия

Кубарем по заграницам

Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных…

Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.

Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.

Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья – совнаркому Мише.

Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.

* * *Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года… На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.

– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.

– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том – съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.

– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.

– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке… Поймали его наши и тут же слопали – даже полпальца не принесли… А когда отец с охоты вернется?

– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?

– А я когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу… Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.

– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да это гайка!!

– Что это значит: гайка?

– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.

– Какие рельсы?

– Железная дорога. Из железа.

– Какое странное слово: железо.

– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.

– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?

Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:

– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы… Такие длинные-предлинные палки… И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.

– Сколько же лошадей нужно было для этого?!

– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит – никакой лошади не догнать.

– Кто ж это делал?

– Инженеры.

– Они вкусные?

– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня один инженер сватался.

– Чего-о?

– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.

– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.

– Ох, как с вами трудно разговаривать!

И потом мечтательно улыбнулась:

– Он мне записки писал…

– Что это значит: «писал»?

– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.

– Какое смешное слово: бумага.

– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца – покажу.

Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.

Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:

– Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.

– Что ж ее прежний жених?

– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.

– А формула перехода к очередным делам?

– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.

– Какая прелесть! Совсем роман!

– Чего-о-о-о?..

Но старуха молчала, задумавшись о прошлом…

Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.

Международный ревизор

Начало комедии

Действие происходит в Москве в кремлевских палатах.

Троцкий. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет международная комиссия!

Луначарский. Как комиссия?!

Петерс. Как комиссия?!

Ленин. Вот не было заботы, так подай!..

Троцкий. По своей части я кое-какие распоряжения сделал – советую и вам. Особенно вам, Петерс! Комиссия, конечно, захочет осмотреть чрезвычайки – так уж сделайте так, чтобы все было прилично. А то у вас на заключенных посмотреть страшно: худые, голодные, в синяках и кровоподтеках.

Петерс. Кровоподтеки белилами замазать можно.

Троцкий. Ну, да уж я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключенных одеть в боярские костюмы и чтобы они, как придет их осматривать комиссия, проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя… как мы их заставим?..

Петерс. Это можно. Я им надену сапоги с гвоздями внутри. Уж будьте покойны: на месте не устоят, тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут.

Троцкий. Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы… этого… употребляете при допросах. Оно, конечно, может, так по-вашему, по-ученому, и надо, а все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы да резины – ан и нехорошо. Впечатление может получиться не того…

Петерс. А мы на дверях этой комнаты напишем «гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт.

Троцкий. Вам виднее; только смотрите, чтобы англичане не стали сдуру на себе пробовать этой гимнастики… Вам также, товарищ Луначарский… Советую обратить внимание на учебные заведения. Очень уж мало в них учебного. Намедни захожу, а ученицы на коленях у учеников сидят и кокаин нюхают. Может быть, оно так для усвоения научных предметов и надо, да французы из комиссии ведь народ легкомысленный, примут ваше учебное заведение за что-либо другое и начнут между партами канкан плясать…

Луначарский. Да ведь сами же вы говорили, чтобы в школах была полная свобода. Впрочем, однако, насколько я знаю, и раньше, при полицейско-бюрократическом режиме, ученики и ученицы в наказание бывали на коленях.

Троцкий. Так ведь то на собственных, а не на чужих. И по вашей части, товарищ комендант города, тоже попросил бы… Вы позволяете жителям ходить по городу почти без всего: эта дрянная публика наденет только сверх рубахи рваный пиджачишко, а внизу ничего нету!

Комендант. Слушаю-с… Мы этаких на время приезда комиссии выберем всех из города да на общественные работы и погоним.

Троцкий. А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать: «Довольны ли жизнью?» – то чтоб говорили: «Всем довольны, господа сэры или там мусью». А который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем!.. Впрочем, это уж по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте покойны!.. Мы его, недовольного-то, сразу же в гимнастический кабинет. Тама останется доволен!..

Троцкий. Вообще я бы отобрал из жителей человек сто тех, которые посытее да повеселее, подкормил бы их еще до приезда комиссии да и выпустил бы на улицу: пусть все время по пути следования комиссии на глаза подвертываются. Да развесить им на шеи медальон с портретом Карла Маркса! Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пеньковую цацу навешу… Впрочем, это по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте благонадежны.

Троцкий. Да вот еще что: тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников – как, бывало, раньше Держиморда фонари ставил – кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Робеспьеру, и Нахамкису, и Емельяну Пугачеву. Наши-то «товарищи» ничего – слопают… А перед иностранцами как-то неловко. Снять бы их, что ли! И что это, ей-богу, за скверный город! Только поставь где-нибудь один памятник – сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят.

Луначарский. А как же быть с вашим памятником?

Троцкий. Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нем переделайте. Напишите: Гарибальди, что ли.

Луначарский. Да ведь Гарибальди с большой бородой!

Троцкий. Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь все. Фф-фу!.. Ну, вот комедия и кончена!..

Луначарский. Вы думаете – кончена? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнется!..

Моя старая шкатулка

У меня есть старая шкатулка палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустацией, – совсем такая, какую возил с собой Павел Иванович Чичиков.

Я свою тоже теперь вожу за собой.

С сентября позапрошлого года.

А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев побед моей горничной надо мной.

Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая, неумолимая борьба. Всякий из нас терпел свои поражения и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений…

Каждый день утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное, ненужное бросал на пол; просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное – бросал на пол. И уходил из дому.

А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе.

Приходил я. Замечал засунутую пачку; бросал на пол.

Приходила она. Собирала с пола. Засовывала между подсвечниками и часами.

Приходил я. И, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией.

Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Не правда ли?

* * *Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку…

Так и увез с собой палисандровую шкатулку.

А сегодня – открыл ее и стал перебирать старое, пожелтевшее, основательно забытое.

В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов.

Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски груды первое попавшееся:

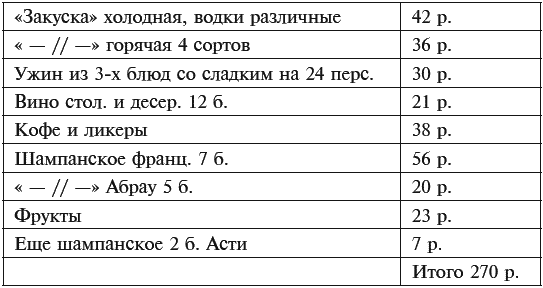

Ресторан «Вена». Счет. Итог – 270 рублей.

Что такое?!

A-а… Помню! Праздновал в большом кабинете свои именины, 26 января. Гостей 24 персоны.

А ну, посмотрим:

Помню я эти именины… Хозяин «Вены» – незабвенный покойник Иван Сергеич Соколов – постарался: украсил мое место цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню на 24 персоны.

Вот оно: огромное красное «26 января», а под ним:

«Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка – не газетная; трубочки с кремом à lа годовой подписчик».

Бедный остряк, Иван Сергеич… И косточки твои, вероятно, уже рассыпались.

Бросаю на пол и счет и меню – пойди-ка подбери снова это все, моя петербургская горничная!.. Далеко ты.

Беру следующую бумажку:

«Дорогой Аркадий! Погода хорошая. Бери на Конюшенной таксомотор: поедем покатаемся на Стрелку. Можно и к Фелисьену».

Н-да-с. Катались раньше мы. Пили кровушку.

На пол бумажку! Следующая:

«Зачем презираете скромную Финляндию? Райвола и мой замок[6] по вас соскучились. Приехали бы и Радакова[7] привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок – «Песня голода»[8]. Ждем. Ваш Леонид Андреев».

Благоговейно откладываю в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге.

Спи крепко и спокойно, любимый писатель и человек.

А это что?

«Аркадий, выкупай заложников…

…Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П.Маныч, Сергей Соломин[9] и др.».

Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и «др.», я думаю, едва ли уцелели…

На пол, на пол!..

«Солнышко мое! Тысячу раз целую и нежно обним…»

Гм!.. Нет, это не то. А вот!!

«Аркадий! Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на «Сатирикон» с 12 к. до 15 к. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя 3 копейки. Твой Ре-Ми».

Призадумался я… Ре-Ми где-то за границей, а я в Севастополе, а петербургский читатель, рассчитывавший в 3-х копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, съел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир.

Мимо, мимо.

Это еще что такое?

«Г. Аверченко! У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М.».

«Счет от портного Анри.

2 пиджачных костюма – 210 р.

1 жакет – 135 р.

1 фрак с 2 бел. жил. – 195 р.».

Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на коленкоровую взял 17 000 рублей.

Телеграммы:

«Дорогой дружище. Это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени – поедем север Африки, проберемся Египет, если месяц – успеем Венеция или Нормандия».

Да. Ездили. Весь мир был наш.

«Магазин Вейс. Счет. 2 пары ботинок на пуговицах, с замшевым верхом – 36 р., одна пара туфель открыт, фрачн. – 16 руб.».

Ожесточенно комкаю. Бросаю.

А вот и еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная: «Петроград. 1 марта.

Итак, друг Аркадий – свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя».

Да… показали.

Опускаю усталую голову на еще неразобранную груду, и – нет слез, нет мыслей, нет желаний – все осталось позади и тысячью насмешливых глаз глядит на нас, бедных.

История – одна из тысячи

К петербургскому гражданину свободной Советской России явился человечек из комиссариата и сказал:

– Вы – Григорий Недорезов?

– Я – Григорий Недорезов.

– Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн.

– В качестве чего?

– Что значит в качестве чего? В качестве публики.

– Слушаю-с. А когда аплодировать?

– Там впереди будет такой чернявенький, в прыщах, – как захлопает, так вы все за ним. Только всего и дела. И с тем счастливо оставаться.

– Как? Как вы сказали?!

– Я говорю – «счастливо оставаться». Хе-хе.

– Хе-хе.

Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим, лязгающим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись.

* * *Чтоб не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами – Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса.

– Товарищи! – ревел оратор, почти переламываясь пополам. – Завоеванной нами свободе грозит опасность! С одной стороны, на нас наступают польские империалисты, с другой – южная крымская белогвардейщина. Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу, а для этого – все на красный фронт!! Правильно я говорю?

Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и кротко промолчали.

– Правильно я говорю?!

Вздох и молчание.

– Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю, так вы скажите… Ну? Что же? Правильно я говорю?

Пытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль:

– Пр-равильно!

– Ну, что же?.. Вы вот там… товарищ в женской безрукавке и одном башмаке! Чего же вы молчите? Я спрашиваю: правильно или неправильно?

Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.

– Вы что? Может быть, вы глухонемой?

– Нет, я ничего… Спасибо.

– Так чего же вы молчите и только рот открываете и захлопываете, как рыба, вынутая из воды?.. Вот вы нам и скажите: правильно я говорил или неправильно?

Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее; башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами, а рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ.

Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул:

– Ну, что ж… Товарищ Упокойников! Отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю.

– Пожалуйте!

– Куда вы меня ведете?

– Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. Пойдешь ты или приклада между лопаток захотел, сволочь!

Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным – как угодно: это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении, и не барышня его ждала, а ему пришлось подождать.

Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой Недорезовым и сказал потягиваясь:

– Ну-с… значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь… Правильно я говорил или неправильно?..

Башмак, разевая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши… Владелец его, наоборот, молчал как убитый.

– Так-с, – вздохнул бывший оратор. – Очень хорошо. Товарищ Гробов! Отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу – стреляйте.

– Даю вам честное слово, – торопливо заговорил Недорезов, – что попытки к побегу не будет! Ей-богу, честное слово!..

– Ну да… Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, замотавшийся: где ж тут тихий шаг от рыси отличишь.

Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не – и так далее.

– Хорошо! – воскликнул он. – Раз все равно пропадать – я скажу, почему я молчал!! Извольте! Я молчал потому, что не знал, что ответить: «правильно» или «неправильно».

– Да что ж, у вас нет головы на плечах, что ли?

– Э, господин-товарищ! Нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет. Были у меня два брата: Сережа Недорезов и Алеша Недорезов; и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо…

– Ну-с?

– Начну с Сережи. Парень был голова – министр! Огонь! Орел! Все понимал, что к чему. Думал он, думал да приходит к одному такому… главному – вроде вас… И говорит: неправильно все это у вас! Обещали хлеб народу – все с голоду пухнут; обещали мир – с одного фронта на другой, как соленых зайцев, гоняете; обещали свободу – а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, – десять разрешений и мандатов требовается!.. Неправильно! Нехорошо!» Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает:

– Значит, неправильно?

– Очень даже неправильно.

– Хорошо. Отведите его туда-растуда, и при попытке бежать – распорядитесь.

– Да я, – говорит, – не буду бежать!

– Все равно распорядиться нужно.

Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали, потом Алеша и говорит: «Я, говорит, буду теперь совсем иначе с ними разговаривать… Я уж знаю как!»… Пошел к наркому и говорит: «Ах, говорит, до чего у нас все хорошо, до чего все правильно! Обещали, скажем, хлеб – сделайте ваше такое одолжение – есть и хлеб, и жиры, и азотистые – хоть залейся. Мир народу обещали – извольте! Царит мир, тишь, гладь да Божья благодать… Свободу сулили? Боже ты мой! Это ли не свобода! Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано!»

Пожевал нарком губами.

– Правильно, значит?

– Оч-чень правильно.

– Ну-с, отведите его куда следует, а при попытке бежать – распорядитесь.

– За что же, помилуйте?

– За то самое. За издевательство и насмешку. Потому – то, что вы говорили, можно только в издевку сказать! Товарищ Скелетов! Распорядитесь.

Распорядились.

Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить?! Ответить – «правильно!», скажут: распорядись, Скелетов! Ответить – «неправильно» – все равно: Скелетов, распорядись! Так уж лучше я молчать буду!

Бывший оратор сокрушенно покачал головой.

– Да, и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж, бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать… Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь.

* * *Редкие прохожие видели на пустынной мостовой Недорезова Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать…

Он лежал на мостовой, с поджатыми ногами, и казалось, что он, действительно, пытается убежать.

И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела: один рот – полный белых деревянных зубов – на башмаке… Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу.

Другой рот – обыкновенный человеческий, без передних, вышибленных прикладом зубов – был тоже открыт, но молчал. Молчал.

До Страшного Суда.

Слабая голова

Позвонили мне по телефону.

– Кто говорит? – спросил я.

– Из дома умалишенных.

– Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи. Ну, как поживают больные?

– Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?

– Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел…

– Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.

– Павлушу-то? Да с удовольствием!

Заехал я за ним, привез к себе.

* * *– Ф-фу! – сказал он, опускаясь в кресло. – Будто я снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну как Вильгельм?

– Ничего себе, спасибо.

– Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил – Германия Россию или Россия Германию?

– Союзники победили Германию.

– Слава богу! Значит, Россия – победительница?

– Нет, побежденная.

– Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?

– Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.

– Как поживает Распутин?

– Ничего себе, спасибо, убит.

– Сейчас в России монархия?

– А черт его знает. Четвертый год выясняем.

– Однако, образ правления…

– Образа нет. Безобразие.

– Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.

– Нету спичек, не курю.

– Позови горничную.

– Маша-а-а!

– Вот что, Машенька, или как вас там… Вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.

– Хи-хи…

– Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?

– А видишь ли… У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят.

– Намного?

– Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.

– Только-то? Гм! Чего ж оно так?

– Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.

– Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись… Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?

– На что тебе?

– Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельеца.