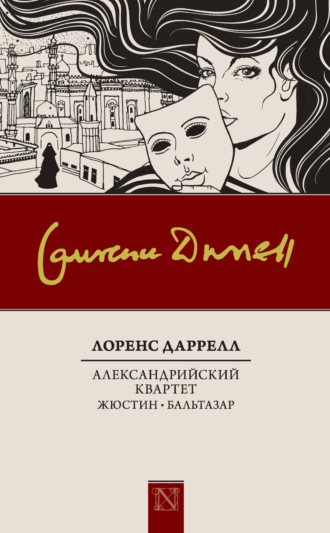

Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар

Полная версия

Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар

Жанр: зарубежная классикалитература 20 векапсихологическая прозалюбовный многоугольниксудьба человекаистории о любвисовременная классикапортрет эпохи

Язык: Русский

Год издания: 2018

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу