полная версия

полная версияНиколай Новиков. Его жизнь и общественная деятельность

Что касается И.В. Лопухина, то он принадлежал к знатной и богатой фамилии. Он был внуком двоюродного брата первой супруги Петра I, царицы Евдокии Федоровны. В ранней молодости Лопухин был вольнодумцем, но потом раскаялся в своих заблуждениях. Прочитав исследование Сен-Мартена “О заблуждениях и истине” и книгу Арндта “Об истинном христианстве”, Лопухин так проникся этими сочинениями, что решил вступить на путь масонства. Вскоре по возвращении Шварца из-за границы он познакомился с ним и с Новиковым и сделался тоже одним из деятельнейших членов московского масонства и “Дружеского ученого общества”.

Лопухин помогал обществу и деньгами, и своими многочисленными литературными работами как переводными, так и оригинальными. Кроме того, он приносил много пользы своими связями и своим общественным положением. Лопухин был тоже очень добрым и великодушным человеком. Став председателем уголовной палаты, он всегда стремился к облегчению участи преступников и осмеливался держаться во многих случаях своего отдельного мнения по этому поводу.

С возвращением Шварца из-за границы и с вступлением новых членов, деятельность “Дружеского ученого общества” сильно оживилась. Решено было расширить до наибольшей степени издание и распространение книг. Но русских сочинений было мало, а книги на иностранных языках находили ограниченный сбыт. Надо было увеличить количество переводчиков. К этому делу решено было привлечь юношество, обучавшееся в университете. С одной стороны, это должно было давать ему честный заработок, а с другой, – могло подвинуть вперед дело просвещения. Но так как и среди студентов хорошо переводить могли лишь немногие по незнанию языков, то решено было основать при университете переводческую семинарию, в которой молодые люди должны были обучаться языкам за счет “Дружеского общества”. Генерал-губернатор одобрил этот проект, и среди служащих университета он тоже нашел сочувствие. Таким образом, в июне 1782 года основалась переводческая семинария на 16 человек, из которых шестерых брал на свое иждивение Татищев, а 10 остальных – прочие члены “Дружеского общества”. Число студентов в основанной в 1779 году педагогической семинарии возросло к этому времени до 300 человек, на содержание которых отпускалось по сто рублей на каждого. Для размещения семинаристов обществом был куплен на имя Шварца дом. Просветительные планы “Дружеского общества” совпали в это время с планами нашего правительства. Так, 7 сентября 1782 года появился указ об учреждении комиссии народных училищ под председательством графа Завадовского. Для организации этих школ был выписан специалист по этой части, ученый серб Янкович де Мириево.

В это же время члены “Дружеского ученого общества” стали хлопотать об официальном утверждении своего кружка. Для этого они обратились с формальной просьбою через обер-полицмейстера к генерал-губернатору и к архиепископу московскому Платону. В октябре было получено разрешение генерал-губернатора и благословение Платона на открытие публичных заседаний “Дружеского общества”.

6 ноября 1782 года происходило первое торжественное публичное заседание общества в обширной зале Татищевского дома. В числе публики был и генерал-губернатор.

В то время, когда все, кажется, сулило успех и процветание делу Новикова и Шварца, над головою последнего стали сгущаться неприятности, которые, постепенно увеличиваясь, заставили его наконец выйти из университета и были отчасти причиной его преждевременной смерти.

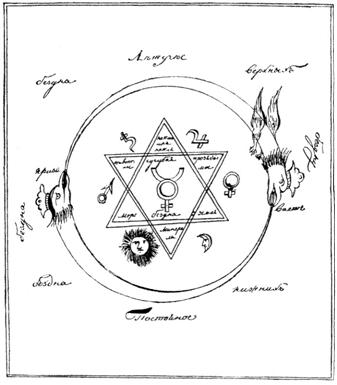

Освободившись от обязательных занятий, Шварц стал ревностнее, чем прежде, заниматься масонскими делами. Основав орден розенкрейцеров в России, он вскоре объявил его членам, что по полученным им известиям из Берлина они в ближайшее время будут зачислены в тамошний капитул, но что для этого надо послать прошение в Берлин.

Из розенкрейцеровских рукописей, принадлежавших А. П. Мельгунову

Из собрания С. П. Мельгунова

Новиков, относившийся недоверчиво к неизвестным ему заграничным масонским ложам, колебался подавать прошение и спрашивал у Шварца о целях заграничного братства и нет ли в них чего-нибудь противного христианской вере и правительственной власти. Шварц уверил его в обратном и говорил, что тайны розенкрейцерского учения ведут кратчайшим путем к познанию Бога, человека и природы. Тогда Новиков отдал ему прошение от себя, а также от своего брата Алексея Ивановича, от Гамалеи, Лопухина, Тургенева, Кутузова и Чулкова. Кроме того, прошения подали князья Трубецкие, князь Черкасский, князь Енгалычев. Весной 1783 года из Берлина пришло известие, что члены, подавшие прошение, зачислены в розенкрейцерское братство и что управление московским отделом поручено Шварцу. Тут кстати будет заметить, что за последнее время между Новиковым и Шварцем возникали частые недоразумения и явилось даже некоторое охлаждение в отношениях из-за масонства. Шварц упрекал Новикова, что тот слишком холодно относится к масонским делам. А Новиков, со своей стороны, удерживал Шварца от излишних увлечений высшими степенями и заграничными системами. Новиков действительно относился холоднее других к масонским упражнениям, во-первых, потому, что занят был типографскими и издательскими делами; а во-вторых, он всегда и раньше относился не только холодно, но даже враждебно ко всевозможным масонским обрядам и формам. Для него была важна сущность масонства, его идея. Проникнувшись ею, он старался всевозможными путями провести ее в жизнь и в этом находил свое удовлетворение.

1783 год был одним из самых блестящих периодов деятельности “Дружеского ученого общества”. Заседания его велись публично. На них, кроме денежных отчетов, читались письма, получаемые обществом, разные педагогические проекты, произносились назидательные речи и прочее. Число воспитанников в двух семинариях – педагогической и переводческой – достигало 50 человек. Пожертвования делались в таком изобилии, что, кроме издания полезных книг и содержания семинаристов, часть денег могла быть уделяема на филантропические дела, как, например, устройство больницы для бедных. Кроме всего этого, общество получило возможность благодаря указу правительства о вольных типографиях с января 1783 года расширить свою типографскую и издательскую деятельность. До 1783 года типографии принадлежали исключительно правительству и существовали при казенных учреждениях; а 15 января 1783 года вышел указ, которым правительство, тоже озабоченное вопросом о просвещении, разрешало заводить их каждому, кто захочет. Вследствие этого в столицах открылось постепенно много типографий. Формальности, необходимые при печатании книг, не были строго определены. В столицах правила цензуры возлагались на управу благочиния, а в провинциях – на местные полицейские власти. Но о них не было дано никаких специальных инструкций. На заглавном листе книги выставлялась только общая форма: “Печатано в такой-то типографии, в таком-то году, с указного дозволения”. “Дружеское общество” не замедлило воспользоваться этим указом. До сих пор оно имело возможность печатать книги, признаваемые им полезными, лишь в университетской типографии. Но Новиков должен был в ней печатать и много вещей, чуждых целям общества, отчасти по официальным поручениям, а отчасти для получения средств на оплату аренды университету. Теперь общество получило возможность основать типографии, которые отвечали бы только его целям. Поэтому в том же году основано было еще две типографии. Одна – на имя Новикова, а другая – на имя Лопухина. Кроме того, около этого же времени основана была собственно розенкрейцерами “тайная” типография, т. е. не числившаяся по общему счету. Она помещалась в доме Шварца и состояла из двух станков, на которых работали рабочие-немцы, не имевшие никакого сообщения с прочими и получавшие отдельную плату. В ней печатались в небольшом количестве экземпляров книги, особенно важные для масонов. Это были переводы с французского и немецкого, сделанные самими розенкрейцерами. Корректуру держал Лопухин, и листы, представленные к цензуре, хранил у себя. Книги эти раздавались даром избранным, а в продажу не поступали. Нерозданные экземпляры книг тщательно скрывались.

По примеру Новикова частные типографии стали открываться с этого времени и в провинции. По его же примеру стали открываться в Москве и книжные лавки, а сам он завел несколько книжных лавок в провинциальных городах.

В конце 1783 года оба главнейших деятеля “Дружеского общества”, Новиков и Шварц, тяжело заболели. Новиков, проболев 4 месяца, поправился, а Шварц, силы которого давно уже были подорваны и чрезмерными трудами, и неприятностями, не перенес болезни и умер 17 февраля 1784 года в имении князя Николая Никитича Трубецкого, имея только 33 года от роду.

Смерть Шварца была тяжелой утратой не только для друзей его и для “Дружеского ученого общества”, но и для университетского юношества, которое привыкло видеть в нем высший авторитет, человека почти идеальной честности и благородства, искреннего наставника и Друга.

После смерти Шварца дом его у Меншиковой башни перешел, вероятно, по его предсмертному распоряжению, в ведение общества. Воспитанники семинарии, состоявшие на иждивении общества и жившие в этом доме, были поручены попечению князя Енгалычева. Жене своей и детям Шварц ничего не оставил, но, по предложению Новикова, общество назначило им пенсию, а кроме того, Татищев дал от себя жене Шварца 28 тысяч рублей.

В 1784 году, вскоре после смерти Шварца, “Дружеское общество” приступило к основанию крупного коммерческого предприятия, приобретшего затем очень большое значение. Предприятием этим было основание “Типографической компании”. “Дружеское общество”, имея в виду педагогические и просветительные цели, не могло не считать для себя важным правильную и прочную постановку типографского и издательского дела. До сих пор типография была исключительно в руках Новикова, и дело шло хорошо. Но Новиков, как и всякое частное лицо, был подвержен разным случайностям. Следовало поэтому создать центр, который был бы от них независим и обеспечен материально взносами участников, связанных с ним общими интересами. Поэтому решили составить в складчину капитал, распоряжаться которым сообща должны были пайщики по заключенному между собою формальному контракту. На собранные средства решено было основать обширную типографию, покупать книги для переводов, рукописи для изданий и т. п. Для управления этим делом пайщики выработали особые правила. Компания составилась из 14 человек.

Управление делами было поручено Н.И. Новикову, С.И. Гамалее, И.В. Лопухину, A.A. Кутузову, барону Шредеру и двум Трубецким. Остальные члены собирались только на общие собрания. В фонд “Типографической компании”, кроме значительных денежных взносов, вошло также и имущество, принадлежавшее “Дружескому обществу”, как, например, дом, числившийся за Шварцем, разные типографские принадлежности, книги, типография Лопухина и впоследствии даже частное имущество, как, например, типография Новикова. Капитал “Типографической компании” составился из взносов – в общей сложности на сумму 57 тысяч рублей. Братья Новиковы передали компании вместо денег книг на 80 тысяч рублей, по оценке 25 копеек за рубль обыкновенной продажной цены. Гамалея и князь Енгалычев были приняты в число членов без взноса. Распоряжение всеми этими капиталами было предоставлено Н.И. Новикову как самому уважаемому члену и самому опытному человеку в типографском и издательском деле.

Первым делом компании было завести обширную типографию на 20 станков, которая считалась принадлежащей не частному лицу, а целому товариществу. Помещалась она сначала тоже в доме Новикова, который был душою всего предприятия. Он не только управлял типографией в узком смысле слова, но, кроме того, заказывал переводы, просматривал рукописи, вел переговоры с переводчиками и сочинителями. До какой степени добросовестно Новиков относился к издательскому делу, до какой степени боялся кого-нибудь оттолкнуть от него и, напротив, старался всеми силами привлечь к литературе, видно из следующих фактов: он платил небывалые по тому времени цены за переводы, а произведения оригинальные оплачивал еще лучше. Иной раз ему случалось покупать два-три перевода одного и того же произведения; он выбирал лучший и печатал, остальные сжигал; но никогда не отказывался принять лишний перевод, чтобы не отбить у переводчиков охоту к работе.

Говоря об издательской и литературной деятельности Новикова в Москве, мы почти не упоминали о журнальной его деятельности за это время. Не имея возможности говорить о каждом из журналов в отдельности, постараемся очертить общее их содержание и направление.

По переезде в Москву Новиков продолжал издание “Утреннего света” до конца 1780 года. Покончив с этим журналом, он с 1781 года начинает издавать другой, под названием “Московское ежемесячное издание, заключающее в себе собрание разных лучших статей, касающихся до нравоучения, политической и ученой истории и пр.”. Издание это служило продолжением “Утреннего света” и отвечало тем же целям, т. е. издавалось в пользу двух петербургских училищ, Екатерининского и Александровского, существовавших до 1782 года. Продолжением “Московского ежемесячного издания” явилась в 1782 году “Вечерняя заря”. Наконец, в 1784 году вышел последний новиковский журнал, служивший продолжением “Вечерней зари”,– “Покоящийся трудолюбец”.

О содержании журнала “Утренний свет” мы уже говорили. Что же касается остальных трех журналов, то при большом разнообразии содержания каждого из них они отличаются строгим единством направления. В них читатель находит статьи философского характера, психологические, педагогические, сатирические, статьи по общественным вопросам, научные и, наконец, масонские в собственном смысле слова. Последних, впрочем, очень немного. При этом все три журнала представляют цельное и серьезное миросозерцание почти по каждому из указанных вопросов.

Все статьи проникнуты глубоким уважением к разуму, причем нравственность и различные душевные способности – воля, совесть, страсти человеческие – ставятся от него в прямую зависимость. Еще в “Утреннем свете” говорится, что “непросвещение ума и необузданность сердца всегда вместе”. В “Московском ежемесячном издании” говорится, что “мышление есть жизнь” и что “истинная мудрость тесно связана с доброй нравственностью”.

Высокое значение, отводимое журналами разуму и мышлению, возвышает и значение науки. “Невежество, – говорит автор “Московского ежемесячного издания”,– есть ядовитый источник, из коего проистекают все мучения, обременяющие вселенную; слепое суеверие, беззаконие и варварство, уничтожающее искусство, суть его спутники”. Признавая громадную роль разума, Новиков проповедует, однако, и необходимость веры, которая должна являться там, где разум бессилен. Разум и вера должны подкреплять и дополнять друг друга, потому что разум без веры приводит к отрицанию Бога и Священного Писания, к учению энциклопедистов, против которых Новиков вооружается во всех своих журналах. С другой стороны, вера, не руководимая разумом, приводит к суеверию и фанатизму, против которых издатель вооружается едва ли еще не больше, чем против энциклопедистов. За последними он все-таки признает некоторые научные заслуги, первых же считает безусловно вредными.

Сатира Новикова, почти не заметная в “Утреннем свете”, усиливается в “Московском ежемесячном издании” и является наконец в полном блеске в двух последних журналах – в “Вечерней заре” и “Покоящемся трудолюбце”. Сатира эта – не менее яркая, чем в “Трутне” и “Живописце”,– носит еще более серьезный, еще более скорбно-негодующий характер. Она направлена против коренных недостатков русского общества, против невежества, против пустой и бессмысленной жизни, в которой отсутствуют всякие идеалы, против ханжества, лицемерия, пустосвятства, взяточничества и прочего. По-прежнему особенной резкостью и скорбью звучат его сатиры, бичующие жестокое и бесчеловечное отношение к крестьянам. Крестьянский вопрос – один из тех вопросов, которые Новиков затрагивал решительно во всех своих журналах. Изо всех его сатир и статей, касающихся положения крестьян, нельзя не вывести заключения, что он был горячим и искренним противником крепостного права и имел смелость высказывать свои взгляды без всякого стеснения. Кроме крестьянского вопроса, в своей публицистике Новиков касается еще женского вопроса. Он говорит, что женщине образование необходимо так же, как и мужчине, и что семейное счастье возможно только при условии, чтобы жена могла разделять интересы мужа. Затем Новиков восстает против различных общественных предрассудков, как, например, дуэлей. Он говорит, что честь свою можно защитить только добродетельной жизнью; поединок же является преступлением против общества, так как каждый человек создан для общественной жизни. Новиков вообще враг всякого насилия и враг войны. Он признает только войну оборонительную и ставит идеалом братство народов. Вопросов политики как внешней, так и внутренней, он, по обстоятельствам времени, мало касался. Тем не менее, он говорит, например, о честности в политике; не высказываясь определенно относительно той формы правления, которая предпочитается им, он рисует перед читателем идеал государя, могущего, по его мнению, доставлять счастье подданным. Такой государь должен следовать неуклонно законам, быть доступен для всех и уметь владеть своими страстями. Он обязан стремиться к улучшению положения своих подданных, уменьшая налоги, покровительствуя наукам, искусствам и торговле, а также следуя мирной политике в отношениях с другими державами. В области внутренней политики Новиков высказывается за равномерное распределение налогов на всех граждан, без различия званий. Статьи научного характера по естествоведению, этнографии, истории имеют место преимущественно в двух последних журналах, т. е. в “Покоящемся трудолюбце” и “Вечерней заре”.

Ко всему сказанному нами о московских журналах Новикова прибавим еще следующее.

Рассматривая содержание “Утреннего света”, мы указывали, что в своем большинстве статьи в этом журнале были переводными. В последующих журналах, сотрудниками которых были многочисленные выпускники университета и питомцы “Дружеского общества”,– мы замечаем постоянное увеличение оригинальных статей сравнительно с переводными.

Переводных статей достаточно, конечно, и в этих журналах, но они не играют уже такой первенствующей роли, как в “Утреннем свете”. Это заставляет нас думать, что в промежутке времени между изданием “Утреннего света” и “Покоящегося трудолюбца” успел уже выработаться в достаточном количестве свой русский писатель, вытеснявший переводы со страниц журналов.

Кроме того, в течение десятилетнего существования “Московских ведомостей” под редакцией Новикова при них выходили в виде прибавлений журналы “Экономический магазин”, “Городская и деревенская библиотека” и “Детское чтение”, а также отдельные листы так называемых “Приложений”. В этих прибавлениях Новиков давал интересные популярные статьи по истории, географии, естествоведению и другим наукам. Особенно замечательны его педагогические статьи в “Приложениях” за 1783–1784 годы, из которых некоторые, вероятно, принадлежат его собственному перу. В них затрагиваются все существенные вопросы педагогики, и в своей совокупности они представляют целый курс воспитания. При этом следует заметить, что взгляды, заключающиеся в этих статьях, не только не устарели до нашего времени и не стоят ниже современных идеалов педагогики, но во многом представляют еще до сих пор цель, которую желательно было бы достигнуть. Мы не станем излагать здесь в подробностях педагогические взгляды Новикова; скажем только, что, признавая тесную связь между воспитанием и образованием, он ставит их целью подготовку хороших граждан и счастливых людей и что в то время, когда в русской жизни вообще, а в воспитании в особенности, практиковались совершенно домостроевские приемы, Новиков проповедовал гуманность в обращении с детьми, отрицал пользу телесных наказаний и требовал уважения к личности ребенка и признания ее самостоятельности.

ГЛАВА V

Первые неприятности. – Столкновение с комиссией народных училищ и иезуитами. – Враждебное отношение к московским масонам графа Брюса. – Екатерина II поручает архиепископу Платону рассмотреть все книги, изданные Новиковым, и “испытать его в законе Божием”. – Указы и комедии императрицы, направленные против масонов. – Допрос Новикова в губернском правлении. – Закрытие масонских лож в Москве. – Общий голод в 1787 г. – Воспрещение печатать книги духовного содержания в светских типографиях. – У Новикова отбирают университетскую типографию и “Московские ведомости”. – Общая характеристика новиковских изданий

Мы видели, что до сих пор деятельность Новикова развивалась почти беспрепятственно. Особенно хорошо шли его дела в Москве, где с самого начала и до 1784 года ему не пришлось испытать ни одной неприятности со стороны официальных лиц. Хотя императрица давно уже от него отвернулась, но ничем пока не выражала своего к нему недоброжелательства. Происходило это, может быть, отчасти потому, что Новиков действовал далеко от нее, а лица, стоявшие во главе управления Москвой, относились к нему не только снисходительно, но явно ему покровительствовали; а с другой стороны, вероятно, просто не представлялось повода для его преследования.

В августе 1784 года счастье изменяет Новикову и для него начинается целый ряд неприятностей, сначала мелких, а потом все более и более значительных, которые привели наконец к полному прекращению его деятельности и его аресту.

Первая неприятность произошла, собственно, из-за пустяков. Комиссия народных училищ в Петербурге, издавая учебники для вновь открытых ею школ, заключила контракт с неким Бернардом Брейткопфом, по которому она обязывалась печатать все свои издания исключительно в его типографии в течение шести лет. Между тем комиссия усмотрела, что в университетской книжной лавке в Москве и в петербургской книжной лавке комиссионера Артамонова продаются две книги: “Сокращенный катехизис” и “Руководство к чистописанию”, перепечатанные Новиковым в своей типографии. Находя эти действия нарушающими права Брейткопфа и вредящими интересам казны, комиссия направила бумагу графу Чернышеву, прося его расследовать, кем и сколько именно перепечатано в Москве изданных ею книг, описать имеющиеся налицо перепечатанные экземпляры и продать их в ее пользу, а также взыскать с виновных деньги, полученные за проданные уже экземпляры, и представить их в комиссию.

В то время, когда посылалась эта бумага, граф Чернышев, искренне расположенный к Новикову, умер, и бумага была принята временно исполнявшим должность главного начальника, обер-полицмейстером Архаровым, который тотчас распорядился о взятии у Новикова показаний по этому вопросу. Новиков показал, что он не только перепечатал указанные две книги, но что готовится перепечатать еще два учебника, изданных комиссией начальных училищ, и что делал он это по приказанию покойного графа Чернышева, полученному им официально, на бумаге, от правителя канцелярии графа Чернышева – Гамалеи. Кроме того, это приказание было подтверждено дважды устно адъютантами графа. Цена на вышеуказанные учебники была тоже назначена самим графом Чернышевым. Адъютанты И.П. Тургенев и Н.И. Ртищев вполне подтвердили показания Новикова. Тем не менее, с ним, по-видимому, поступили так, как предписывала комиссия.

В это же время с Новиковым случилась и другая неприятность, гораздо более серьезного характера. Он навлек на себя неудовольствие самой императрицы по следующему поводу: к середине XVIII столетия орден иезуитов потерпел повсеместно в Европе поражение и стал отовсюду изгоняться. Гонимые иезуиты нашли убежище в России и сумели заинтересовать своей участью и расположить к себе императрицу и многих высокопоставленных лиц. Между тем Новиков в одном из своих “Приложений” к “Московским ведомостям” 1784 года напечатал “Историю ордена иезуитов”. Автор этой статьи рассказывает историю возникновения ордена, отличие его от других монашеских орденов, цели его и средства, к которым прибегали иезуиты для их достижения. Автор отнесся довольно снисходительно к иезуитам; он признал за ними даже некоторые заслуги. Так, например, он говорит, что этот орден дал больше ученых, чем какой-либо другой, что иезуиты были искусными воспитателями и способствовали просвещению и успеху наук и т. д. Но вместе с тем автор предъявляет иезуитам и некоторые обвинения. Так, например, он говорит, что иезуиты хотели создать государство в государстве, что цели их были направлены к приобретению власти и к обогащению, а средства, употребляемые для достижения этих целей, были часто непозволительны и прочее.

Иезуиты быстро сообразили, что, несмотря на всю сдержанность этой статьи, она для них невыгодна. Они обратили на нее внимание императрицы и постарались ей внушить, что появление статьи, направленной против лиц, которым она покровительствует, есть акт неуважения к ней. Императрица рассердилась и поспала полицмейстеру Архарову указ о запрещении печатать в Москве “ругательную историю иезуитского ордена”, а если она уже вышла – отобрать экземпляры у получивших ее лиц. Приказание это было в точности исполнено.