полная версия

полная версияИоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания

Боясь преследования кредиторов, Гутенберг не мог назваться собственником своей новой типографии, не мог выставлять своего имени на печатаемых книгах… Судьба зло подшутила над Гутенбергом: тот, кто изобрел книгопечатание, должен был отречься от своей деятельности, от печатания книг. Гутенберг видел, как другие присвоили плоды его многолетних трудов. А он принужден отказаться от своего детища: «страха ради иудейска», боялся выставить свое имя на печатаемых книгах…

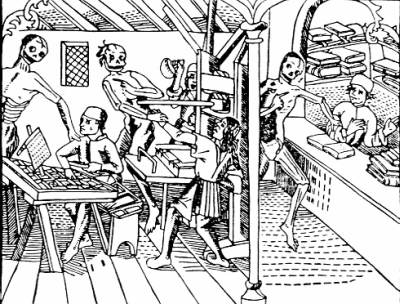

В первое время искусство книгопечатания хранилось в величайшей тайне. Фауст заставил своих рабочих клясться на Евангелии, что они не разболтают о новом производстве книг. Мало того, он запирал рабочих в мастерских, устроенных в темных подвалах. Он продавал печатные книги в Париже и вскоре разбогател. Замечательно, что появление во Франции первой печатной Библии повело за собою преследование и процессы о волшебстве. Монахи не хотели верить, чтобы можно было без участия сатаны из одной рукописи извлечь столько экземпляров. Фауст, привезший Библию в Париж, был заключен в тюрьму. Монахи, может быть, и сожгли бы его, если бы он, к своему счастию, не умер в тюрьме в 1465 году. После его смерти типография перешла в руки Шеффера, который погиб при взятии Майнца штурмом неприятельскими войсками под предводительством Адольфа Нассаусского.

Наборщики, или, как их тогда называли, «дети Гутенберга», захватив в собою шрифт, разбежались во все стороны и везде распространяли свое искусство.

Типография Гутенберга была пощажена.

По заключении мира, 18 января 1465 года, курфюрст Адольф Нассаусский принял на вечную службу к себе Гутенберга «как своего любезного и верного слугу, оказавшего ему многие услуги».

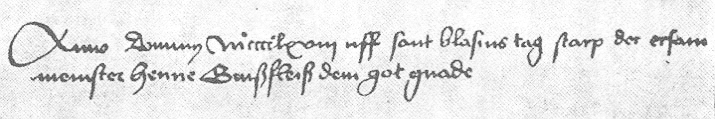

Гутенберг назначен был пожизненным камергером курфюрста. В этой должности он получал ежегодно придворную одежду дворянина, 20 четвериков муки и две бочки вина. От очередного дежурства при дворце он был освобожден. Счастье улыбнулось Гутенбергу, хотя и на закате дней. С этой минуты великий изобретатель не страдал от материального недостатка и мог спокойно продолжать свое любимое дело. Он был счастлив, что увидел наконец полный успех книгопечатания. Но жизнь человеческая коротка. В конце января 1468 года Гутенберга не стало. Великий труженик почил от дел своих. Он похоронен в Майнце, на кладбище доминиканского монастыря. К стыду современников, могила его неизвестна…

Вообще говоря, великие события и великие исторические деятели редко оцениваются современниками.

Чтобы хорошо рассмотреть колоссальную фигуру, надо стать от нее на почтительном расстоянии. Точно так же великие открытия и изобретения никогда не дают сразу всех своих плодов. Гуляя в лесу, вы заметили, что на земле валяется простой желудь. Пройдет целое столетие, пока из него вырастет и разовьется могучий дуб. Современники Гутенберга не могли предвидеть, что изобретение книгопечатания составит собою эру, с которой начнется новая история.

Благодарные потомки поставили Гутенбергу памятник, и не один, а несколько: в городах Майнце, Страсбурге и Франкфурте-на-Майне. Уже четыре раза, четыре столетия – в 1540, 1640, 1740 и 1840 годах – праздновалась память Гутенберга.

Памятник во Франкфурте-на-Майне поставлен Гутенбергу в четырехсотлетний его юбилей, именно в 1840 году. Гутенберг со своими сотрудниками, Фаустом и Шеффером, изображен во весь рост, в левой руке у него – отлитая для печатания литера. В медальонах, – в подножии памятника, – портреты знаменитых лучших типографов до нашего века включительно и гербы четырех городов, где прежде всего процвело книгопечатание: Страсбурга, Майнца, Франкфурта и Венеции. Четыре аллегорические фигуры женщин изображают богословие, естествознание, искусство и промышленность.

По углам монумента бьет вода – изо ртов четырех животных, между которыми бык знаменует Европу, слон – Азию, лев – Африку и лама – Америку.

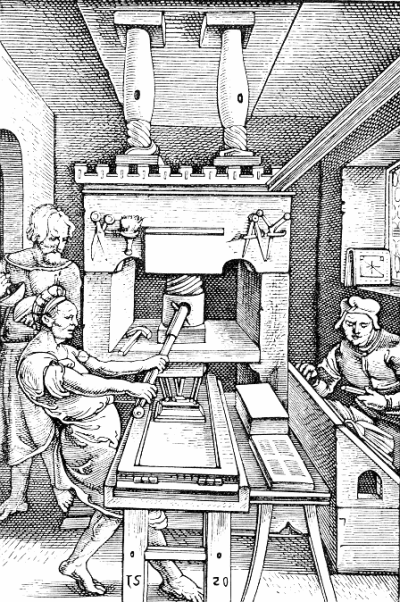

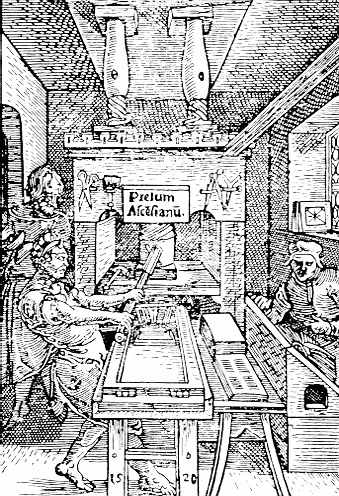

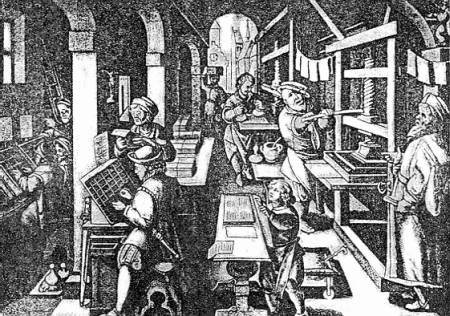

Последствия изобретения книгопечатания неисчислимы. Рукописные книги сменились печатными. Цены на книги тотчас же понизились на четыре пятых против прежней их рыночной стоимости. Первые типографщики, трудившиеся около печатных станков, были пионерами цивилизации – все они сослужили великую службу образованности и приобрели право на вечную признательность за услуги, оказанные ими просвещению человечества. Дешевые книги, отпечатанные, как тогда выражались, manu stannea (оловянною рукою), породили массу читателей. С изобретением книгопечатания автор мог распространять свои идеи и говорить с образованным классом совершенно свободно, не стесняясь временем и местом. Печатная книга спасает автора от забвения, потому что она печатается в нескольких сотнях и тысячах экземпляров, тогда как рукопись, как бы она ни была ценна по своим внутренним качествам, легко может затеряться. Конечно, в сравнении с вечностью, все – ничто, но рукопись скорее может погрузиться в Лету, чем книга. Духовенство в первое же время поняло, что книгопечатание благоприятно для распространения вероучения, а французский король Людовик XII в своем указе 1513 года поспешил заявить, что это скорее Божеское, чем человеческое изобретение. Теперь всякий мог завести типографию. Никто не обязывал содержателя ее печатать одни только духовные книги. Благодаря типографскому станку стали быстро распространяться классические сочинения древних греков и римлян.

В век изобретения книгопечатания европейская наука не двигалась вперед, она как бы окаменела, застыла; в ней царили схоластики, сделавшиеся впоследствии неистощимым предметом для сатиры. Над схоластиками смеялся еще Петрарка; он считал средневековую науку ниже здравого смысла простых гребцов и земледельцев. Схоластики уступили свое место так называемым гуманистам, которые пересадили на европейскую почву идеи античного мира.

Возрождение классицизма вело к Реформации, но следует помнить, что успехи самого возрождения классицизма обусловливались изобретением книгопечатания. Это изобретение по всей справедливости отделяет старый мир от нового. Книгопечатание открывало для человечества неизведанные горизонты. Казалось, не было границ полету освобождавшегося человеческого духа.

То было истинное возрождение человечества к новой жизни.

До изобретения книгопечатания приобретение знаний возможно было с профессорских кафедр; духовенство поучало нравственности с церковных кафедр. Сведения переходили из уст в уста, а не с глазу на глаз. Книгопечатание породило читающий класс. Устные беседы заменились чтением. Метод приобретения знания чтением имеет большое преимущество перед устными беседами. Хотя печать нема, однако она часто дышит могущественным красноречием, заставляющим сердце трепетать или вызывающим румянец стыда.

Есть еще одно важное условие, дающее чтению большой перевес над устными беседами, над слушанием.

Какая громадная разница в том, сами ли мы совершаем какое-нибудь дело, или кто-нибудь делает его для нас! В первом случае интерес несравненно больше, исследование точнее, знакомство с предметом полнее. Слушать есть пассивное состояние ума, читать – активное. И последнее несравненно благороднее и благотворнее по своим результатам.

Глава II. Распространение книгопечатания в Европе

Успехи книгопечатания. – Быстрое распространение книгопечатания в Европе. – Хронология появления книгопечатания в разных государствах. – Богатства европейской культуры того времени. – Газета. – Возникновение книгопечатания в славянских землях. – Святополк Феоль, доктор Скорина и дьякон Иван ФедоровРост книгопечатания в первые же годы после его изобретения был удивительный, и оно распространилось по всей Европе с чрезвычайною быстротою.

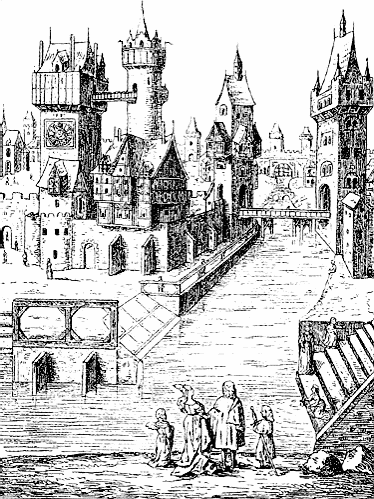

Еще при жизни Гутенберга открылись типографии в Бамберге, Кельне и Гарлеме. В 1464 году книгопечатание перешло в Италию и уже отсюда в 1470 году проникло во Францию. Трое немецких наборщиков, ученики Шеффера и Фауста, а именно: Конрад Швейнгейм, Ульрих Ган и Арнольд Паннорц, – решились попытать счастья в Италии. Им пришлось вынести тяжелые затруднения, прежде чем они нашли место для типографии. На них смотрели недоверчиво. Первая итальянская типография открылась в монастыре Суббиако, близ Рима, а первою книгою, вышедшей в 1466 году, следовательно, еще при жизни Гутенберга, было сочинение Лактанция; этого первого труда итальянской типографии теперь не существует. В 1468 году типография переносится в Рим. В Италии новое искусство стало распространяться с замечательной быстротою. Оно могло скорее найти себе здесь прочную почву, потому что Италия того времени по своему умственному развитию стояла впереди других государств Европы. И действительно, итальянцам Европа обязана тем, что книгопечатание не заглохло, а развилось по всей Европе. В Италии духовенство и папы отнеслись к нему с энтузиазмом. Отсюда печатные книги проникали во все западноевропейские государства. С 1470 до 1500 года там было напечатано до 5400 сочинений; из них в первое десятилетие —1500 сочинений, значит, с годами дело подвигалось с возрастающей быстротою.

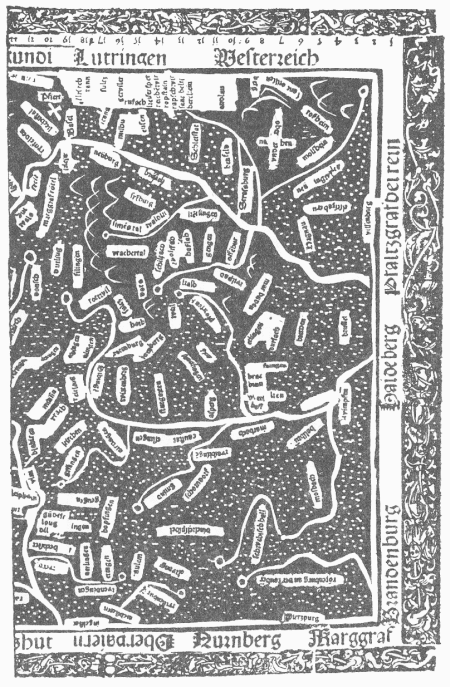

Вот хронология завоевания печатной книгой Европы.

В 1440 году Гутенберг делает первые попытки книгопечатания; в 1455-м напечатана подвижными литерами первая книга. В 1464-м книгопечатание появилось в Италии; в 1470-м – во Франции; в 1473 году – в Нюрнберге и Голландии; в 1474 году – Испании; в 1477 году – Англии; 1481 году – Лейпциге; 1482 году – Дании; 1483 году – Швеции; 1478 году – Чехии; 1484 году – Португалии; 1491 году – Кракове; 1494 году – Черногории; 1492 году – Вене; 1525 году – Вильне; 1564 году– Москве; 1574 году—Львове; 1581 году – Остроге; 1640 году – в Северной Америке.

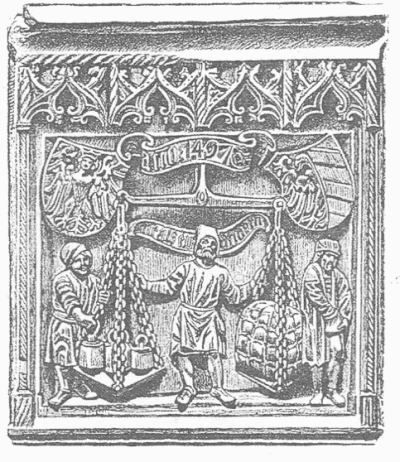

Все книги, вышедшие до 1500 года, у библиографов называются инкунабулами. С 1490 года книги стали печататься так называемым готическим шрифтом. Чем красивее была отпечатана книга, тем она ценилась дороже. По красоте своих изданий в то время отличался венецианец Альд Мануций. Владельцы типографий были в то время и книгопродавцами. Обыкновенное издание печаталось в трехстах экземплярах. Фолианты (издания в лист) заменились потом изданиями 4° (в четвертую долю листа), а в 1501 году введены были дуодецимы (12-я доля листа). В очень скором времени возникли разные правила не только относительно цен, но и содержания книг. Так, парижский университет установил тариф на продажу книг и держал цензуру их со стороны церкви и правительства. С самого начала уже было видно, что книгопечатание неминуемо окажет влияние на умственное движение того времени. Духовная цензура, учрежденная сначала в Кельне, Майнце и других городах, через некоторое время по распоряжению римского папы введена была везде, но не могла остановить потока знаний, распространяемых книгопечатанием.

Почта, учрежденная в Германии Максимилианом и во Франции Людовиком XI, облегчая переписку, способствовала также и пересылке книг из одного города в другой.

Некоторые писатели пытались определить умственное состояние в различных странах Европы в конце XV столетия по числу изданных книг. Хотя подобная оценка не может быть вполне справедливою, так как печатание книг обусловливается не только научным развитием, но и состоянием промышленности и торговли, тем не менее эта оценка не лишена интереса. Она приводит к любопытным и неожиданным результатам, имеющим особенное значение по их отношению к той важной эпохе.

Оказывается, что по всей Европе от 1470 до 1500 года напечатано было более 10 тысяч книг и памфлетов.

Значительная часть их приходится на долю Италии – обстоятельство, обнаруживающее, что Италия по своему просвещению стояла впереди других стран.

Из этого большого числа изданий было напечатано:

в Венеции – 2835 кн.

в Милане – 625 кн.

в Болонье – 298 кн.

в Риме – 925 кн.

в Париже – 751 кн.

в Кельне – 530 кн.

в Нюрнберге – 382 кн.

в Лейпциге – 351 кн.

в Базеле – 320 кн.

в Страсбурге – 526 кн.

в Аугсбурге – 256 кн.

в Лувене – 116 кн.

в Майнце – 134 кн.

в Лондоне – 130 кн.

в Оксфорде – 7 кн.

Итак, во главе всех европейских городов стояла Венеция. Англия была далеко позади. В Париже число изданий в шесть раз превосходило их количество в Лондоне. Наука и образование были тем ниже, чем дальше находилась страна от Италии. До 1550 года, следовательно, за целое столетие в Шотландии было напечатано только семь книг.

С 1500 года книгопечатание идет вперед быстрыми шагами, особенно в количественном отношении. С 1500 по 1536 год в Европе вышло около 17 с половиной млн. экземпляров.

Так как рукописи ценились выше печатных книг, то впоследствии явились подделки: стали выдавать печатные книги за писаные.

Во время турецкой войны в Венеции в 1563 году в первый раз появились газеты. Само слово «газета» итальянского происхождения: так называлась мелкая монета (стоимостью две копейки), за которую она и продавалась. Газеты были рукописные. Gazette de France родилась в 1631 году. Первые английские газеты появились во время уничтожения испанской армады (1588 год). Экземпляры этих газет хранятся в Британском музее. Газеты окончательно утвердились в Англии и стали появляться под названием «Меркуриев», «Вестников» и т. п.

В настоящее время в Германии, в городе Ахене, имеется музей газет всего мира, в котором собрано до 40 тысяч различных образцов. Этим же музеем издается газета под названием «Das Zeitungs-Museum».

Относительно возникновения книгопечатания в славянских землях следует заметить, что чем ближе какая-нибудь славянская страна лежит к Западной Европе, тем раньше появляется у нее и книгопечатание.

Книгопечатание двигалось в восточную половину Европы постепенно: в Московском государстве оно возникло спустя целое столетие после его изобретения, тогда как в Чехии типографский станок работал уже в 1478 году – так важна была для просвещения близость Чехии к Западной Европе и так невыгодна была удаленность от нее России.

Первая славянская типография основана была в городе Кракове, где в 1491 году славянской азбукой, то есть кириллицей, впервые был напечатан Октоих (Осьмогласник) с послесловием, из которого видно, что первым славянским типографщиком был Святополк Феоль, мещанин города Кракова. Кроме упомянутого «Октоиха», он издал «Часослов», Триодь постную и триодь цветную. Все это – книги религиозного содержания, предназначенные для православных людей.

Два неполных экземпляра Осьмогласника – этого дорогого памятника старины, которому нынче (то есть в 1891 году, когда пишутся эти строки) минуло 400 лет, – хранятся в Петербургской и Московской публичных библиотеках, полный же экземпляр находится в так называемой редигеровской библиотеке в Бреславле (Силезия).

Экземпляр Октоиха, хранящийся в публичной библиотеке в Петербурге, я видел. На обороте первого листа находится резное на дереве изображение распятия. Это в то же время и самая древняя славянская гравюра. По правую сторону от креста стоят четыре жены, из которых у одной, Богоматери, вокруг головы венец; а по левую – две мужские фигуры с венцами вокруг голов. Мужские фигуры нарисованы в чисто еврейском вкусе: волосы на их головах черные, курчавые.

Феоль набирает текст, не отделяя слов друг от друга шпациями (прокладками), а ставит слова вплотную, близко друг к другу, что делает чтение текста довольно затруднительным. Впрочем, так писались старинные рукописи, и первый славянский типограф только подражал им. Переносных знаков не имеется. Шрифт букв «Осьмогласника» весьма близок к тогдашней рукописи.

Признаюсь, я с любопытством смотрел на первые опыты славянского книгопечатания. От этой книги веяло почтенной исторической древностью. Легко сказать: 400 лет!

За это время многие царства были разрушены и многие возникли вновь, а книга все еще продолжает существовать как красноречивый свидетель времен давно минувших…

Вторым пунктом, где, после Кракова, появилось славянское книгопечатание, считается Черногория. В 1494 году иеромонах Макарий на средства «боголюбивого господина Юрия Черноевича» напечатал в городе Цетинье «Октоих» и «Псалтырь с восследованием».

Главною рассадницею книгопечатания на юге славянского мира была Венеция, которая, как мы видели выше, по развитию типографского искусства стояла впереди всех других городов Европы. Итальянцы, переняв книгопечатание от немцев, передали его в свою очередь славянам и научили их этому новому искусству.

В начале XVI столетия книгопечатание появилось в Литве, именно в Белоруссии, в городе Вильне.

Доктор Франциск Скорина, уроженец Полоцка, жил в чешском городе Праге, а потом в Вильне. С 1517 по 1519 год Скорина издал 16 книг Ветхого Завета под названием Библия Русска. Скорина перевел Библию с чешского оригинала, изданного в 1506 году, с сохранением во многих случаях чешских выражений. Библия печаталась в городе Праге. Первая книга Скорины, пражская псалтырь, напечатана в 1517 году.

В 1527 году свою издательскую деятельность он перенес в город Вильну, где издал Апостол.

Биография Скорины мало исследована. Ни год рождения, ни год смерти его не известны. Все, что мы можем знать о нем, это то немногое, что он пишет сам о себе в послесловиях к своим изданиям.

Что он был русский, это видно из того, что он сам называет себя русским: «Аз… нароженный в русском языку». Образование он получил в Краковском университете. Сохранился портрет Скорины, на котором он изображен медиком своего времени, на что указывают окружающие его атрибуты. Скорина сидит за столом и работает над переводом Библии.

В типографском отношении издания Скорины далеко превосходят не только предшествовавшие им церковнославянские издания, но даже современные ему венецианские издания. В противоположность изданиям Феоля Скорина отделяет одно слово от другого шпациями, и у него слова не сливаются в беспрерывные строки. В изданиях Скорины впервые введена нумерация по листам (без обозначения оборотной стороны) кирилловскими цифрами. Впервые же у Скорины являются гравюры в тексте. Издательская деятельность Скорины оставила заметный след в истории славяно-русского книгопечатания. Своим переводом Библии на белорусское наречие он первый положил начало сближению Священного писания с языком народным. Идея о необходимости перевода церковных книг на общепонятный народный язык обыкновенно приписывается протестантизму; но в этом отношении Скорина опередил и самого Лютера.

Книгопечатание на Руси возникло по инициативе правительства.

Печатным книгам на Руси, как и везде, предшествовали писаные. Переписывание служило единственным способом размножения книг. Есть указание, что переписчики на Руси существовали в самые древнейшие времена. По словам летописца Нестора, они были уже при князе Ярославе Мудром, в начале XI века. Ярослав любил читать, собирал вокруг себя искусных писцов, которые переводили и переписывали книги с греческого языка на русский. Сын Ярослава, великий князь Всеволод Ярославич, наполнял клети, то есть горницы своего дома, священными книгами. В древнее время на Руси монастыри служили школою для народа, они были единственным рассадником грамотности. В уединенной тишине монастырских келий, часто в глуши лесов, изучались и списывались славянские переводы святых отцов церкви.

По словам Нестора, в Печорском монастыре был чернец Илларион, который умел хорошо переписывать книги. Этим делом он нередко занимался и по ночам в келье блаженного Феодосия.

Основатель и первый игумен знаменитого Троице-Сергиевого монастыря преподобный Сергий со своими подвижниками тоже занимался перепискою книг. За неимением бумаги святитель Сергий писал книги даже на бересте. Вообще береста в Древней Руси была самым распространенным материалом для писания книг. В публичной библиотеке в Петербурге хранится берестяная книга, шитая лыком!.. Кроме того, в библиотеке можно видеть что-то вроде расписки из Сибири XVII века на бересте. Межевые планы почти всегда чертились на бересте. В юридических актах XV столетия нередко встречаются выражения: «да и на луб выписались… да и велись по лубу», то есть на бересте.

С. Максимов в своем сочинении «Год на севере» обстоятельно описал одну берестяную книгу, которую он видел у какого-то крестьянина Архангельской губернии.

Современник преподобного Сергия, митрополит Московский и всея Руси святитель Алексей перевел и переписал собственноручно весь Новый Завет. Рукопись эта доныне хранится в Москве, в Чудовом монастыре, где покоятся мощи этого святителя. Св. Стефан, просветитель Пермской земли, еще в юности занимался в городе Ростове переписыванием священных книг. Впоследствии он составил для зырян – этих лесных обитателей – особую азбуку и перевел на зырянский язык некоторые богослужебные книги. Митрополит Макарий, составивший Четьи-Минеи, написал эти церковные книги в Великом Новгороде, когда там был архиепископом, причем писал и собирал их двенадцать лет при помощи многих писцов, на уплату которым он не щадил ни серебра, ни золота. Почти все свое имущество он потратил на переписку книг.

Нил Сорокин, читая разные книги, списывал из них места, более ему нравившиеся, находя в этом величайшее удовольствие, как сам признавался в письме к князю – иноку Вассиану: «Печаль приемлет мя и обдержит, аще не пишу!»

Перепискою книг занимались и иноки, и лица белого духовенства, и миряне, иногда даже и князья. Занимаясь этим делом, по словам людей того времени, человек достигал трех целей сразу: питался от своих трудов, праздного беса изгонял и с Богом беседовал.

В монастырях книги переписывались не только для монастыря, но и для вольных людей – на продажу. Даже на крайнем севере России, на Белом море, в Соловецком монастыре, монахи издавна между прочим занимались и перепискою книг – для продажи, несмотря на то, что им приходилось вести непрестанную борьбу с суровой северной природой. Велика просветительная заслуга наших монастырей, как, например, Троице-Сергиевой лавры, Соловецкого монастыря, Валаамского и т. п. Святые подвижники уходили в глушь северных лесов, расчищали их, основывали монастыри и поощряли иноков к переписыванию книг. Мало-помалу при монастырях составлялись большие библиотеки рукописных книг.