полная версия

полная версияИз записной книжки

Делу спасения души в буддийских монастырях очень помогают молитвенные машинки, находящиеся обыкновенно в руках у лам и частных лиц, досуг имеющих: на стержне, держимом в руке, вертится барабан, туго набитый заклинаниями и молитвами, тем вернее действующими, чем усерднее повертывается машинка, причем приговаривается: «Ом мани падми хум!» (о ты, сидящий на лотосе!) Это так вошло в рутину времяпрепровождения, что постоянно слышны разговоры:

– Хорошая погода сегодня… Ом мани падми хум.

– Куда это вы идете?.. Ом мани падми хум.

Эти же святые слова встречаются изображенными как снаружи и внутри монастырей, так и на дорогах, особенно на камнях, наваленных на роде жертвенных памятников, украшающих горные перевалы, обходимых путниками непременно с правой стороны, чтобы не возбудить гнева божества гор и дорог.

Суеверен тибетский народ так, как только можно себе представить, и в этом отношении, конечно, нет ему равного: на все есть специальные заклинания, из которых, в сущности, состоят и молитвы; заклинаниями же лечат всякие болезни, с заклинаниями рождаются и умирают.

Монастыри тибетские ярко и красиво расписывают обыкновенно по старым китайским рисункам; раскрашивается все снаружи и внутри, и над крышами всегда развевается множество маленьких флагов, сообщающих зданиям, на наш взгляд, какой-то ярмарочный характер. Расписываются и огромные молитвенные машины, украшающие входные портики храмов, почти постоянно приводимые в движение или самими ламами, или добровольцами из богомольцев с неизбежным, нараспев произносимым приговором: «Ом мани падми хум!»

Эти машины устраиваются иногда в колоссальных размерах при быстринах горных потоков или рукавов от них, причем вода вертит уже целые миллионы строчек молитв и, конечно, быстро замаливаются всякие грехи, вольные и невольные.

При всем суеверии народа, фанатизма нет у буддистов ни в Гималаях, ни в самом Китае, и нужна была вся бесцеремонность европейских миссионеров, чтобы вывести из себя кротких, добродушных лам и народ: обещаниями помощи работою, деньгами и покровительством подонки туземного общества переманиваются в католичество и протестантство, после чего они, как имеющие за собою протекцию миссионеров, а с ними и посольства, наседают на тех, что остались верны религии отцов; это сердит, озлобляет китайский народ, знающий махинации, пускаемые в ход для привлечения к новой вере.

Пока только две статьи вывоза из Тибета заслуживают внимания – лошади и ковры. Лошадки малорослые, крепкие на ногу и спину, действительно неоценимые, особенно в горах, выносливые, быстроногие, нетребовательные на пищу. Знаменитый английский ученый Гукер[8], единственный европейский путешественник, до меня посетивший местности под горою Канчинчинга, рассказывает, что только благодаря своему тибетскому пони он не пропал и не замерз в морозные зимние ночи. За себя скажу, что по дороге на Томлонгу я девять раз падал с лошадью на ужасной дороге, но ни разу верный тибетец не измял, не задавил меня, как сделала бы, может быть, другая менее легкая на ногу лошадь.

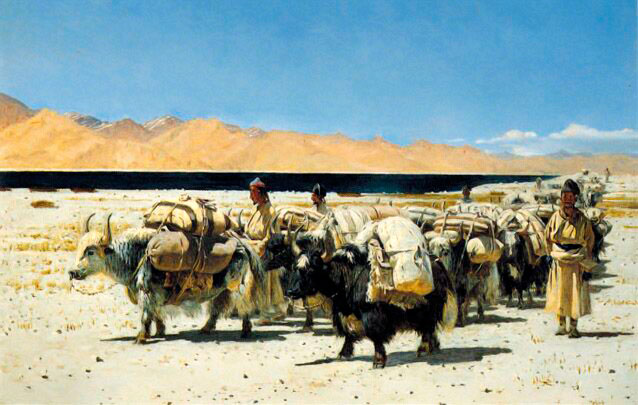

Впрочем, для передвижения по самым трудным местам даже тибетская лошадка недостаточно безопасна, и употребляется як, которых много и в домашнем, и в диком состоянии. Последних я, нужно сказать, не видел, и только следы на глубоком снегу от их длинной шерсти указывали на места, по которым они бродили.

Домашний як просто неоценим по пользе: он – и корова, дающая молоко, мясо и кожу, он – и средство перевозки путников и тяжестей, средство передвижения необыкновенной верности: в местах самых узких, обрывистых или осыпающихся из-под ног, по самым головокружительным высотам, на которых неосторожный шаг грозит смертью, як идет твердо верною поступью, и я не слышал, чтобы он оступился и был причиною потери жизни или груза.

Караван яков, нагруженных солью, около озера Че-Морари на границе Западного Тибета

Несмотря на свою свирепую внешность, як – очень смирное животное, и мне только раз довелось видеть, что он лягнул человека, – лягнул, правда, так, что едва не перешиб ногу. Впрочем, веревка, продетая в ноздрю и служащая для направления животного, конечно, не очень располагает его к деликатности.

Предметом вывоза эти полезные животные не могут, однако, быть из-за того, что не переносят пребывания на высоте менее 11 000 футов над уровнем моря. Когда я, стоя в Томлонге на высоте 9½ тысяч футов, попросил привести из стада, пасшегося на соседних горах, одну коровку для срисовывания и продержал ее два дня, оказалось, что пустить ее назад в стадо было уже опасно, как бы она не заразила других лихорадкою, схваченною внизу.

Ковры в Тибете небольшие, больших я не видел, но они очень хороши, добротны, из чудесной шерсти, крепкой работы и ткутся по полным вкуса старым китайским рисункам. Тибетский ковер смело может заменить тюфяк для походной постели по мягкости и непроницаемости для холода и сырости. Их, впрочем, немного, и они быстро раскупаются в Индии.

Говорят, что Тибет богат минералами, но это пока мало доказано, и вообще «богатства Тибета» и выгоды эксплуатации их проблематичны, так что, повторяю, воображение тех, кто мечтает о возможности протектората России над Тибетом, заходит дальше вероятного. Надобно полагать, что протекторат этот выпадет на долю самых близких соседей тибетцев – англичан, уже захвативших все близлежащие местности, как Ладак, Сикким и отчасти Непал; если в этом последнем британцы еще не владыки во всей форме, то английский резидент уже более или менее направляет общий ход управления.

Признаюсь, я даже удивляюсь тому, что англичане до сих пор удержались, чтобы не протянуть руку и не захватить Тибета: по близкому соседству это им совсем нетрудно, а выгодно, бесспорно, по нравственному значению покровительства такой духовной силе, какую представляет верховный глава буддизма.

О России в этих странах имеют самые смутные понятия, гораздо меньше, чем об Англии, и при церемонных встречах меня обыкновенно спрашивали, хотя и знали, что я не англичанин, а русский, о благополучии английской королевы и ее министров. Разумеется, я всегда отвечал, что благодаря бога они пользуются вожделенным здравием.

* * *Несколько слов по поводу недавно умершего хорошего художника и прекрасного человека Юрия Яковлевича Лемана[9], с которым я был когда-то очень близок.

В самом начале шестидесятых годов, кончивши морской корпус и посещая классы Академии Художеств, я часто проходил в бесконечных коридорах этого здания мимо дверей с именем Ю. Я. Лемана. Помню, что на появлявшуюся иногда в этих дверях высокую фигуру художника я смотрел с великим почтением как на существо высшего порядка, – шутка сказать, он писал в это время программу на золотую медаль, а я только что справлялся с носами, глазами и головами разных классических героев древности. Программа вышла неудачна, и Леман первой золотой медали не получил, – сюжет был из времени Крымской кампании «Прощание офицера, отъезжавшего на войну, со своею невестою», – пьяная картина, как выражался о ней сам автор, сильно в то время кутивший.

Познакомиться и товарищески сойтись с Ю. Я. довелось мне много позже, в конце 60-х годов, в Париже, если не ошибаюсь, за тот приезд мой в этот город, когда после знаменитого «Самаркандского» сидения я уехал в Европу лечить сильную лихорадку и еще более сильное расстройство нервов. Леман приехал тогда в Париж по вызову нашего общего приятеля художника Гуна[10], предложившего ему взять на себя исполнение портретов акварелью по фотографии, которыми он был завален, от известного в то время светописного заведения Лежена, на углу Итальянского бульвара и улицы Шуазель (бывшего Левицкого)[11].

Гун очень недурно работал акварелью с чисто немецким терпением и аккуратностью пунктиром, в лупу, исполнял по фотографии большие и малые портреты преимущественно в величину карточек, причем умел и льстить оригиналу, придавая красоту и молодость, и сохранять сходство. Разумеется, в этой работе мало простора воображению, наблюдательности и вдохновению художника, и ведется она шаблонно, поскорее, лишь бы побольше выработать в день.

Гун работал «на совесть» и имел большой успех у красавиц фешенебельного парижского общества, для которого главным образом поставлял портреты Лежен. Императрице Евгении[12] так понравились эти акварели, что Карла Федоровича Гуна пригласили к Тюльери для сеанса; он сделал набросок с головы императрицы, по которому потом исполнил несколько действительно хороших портретов государыни.

Что дальше, то больше нравилась в Тюльери работа русского художника, так что императрица даже выразила желание самой выучиться у него рисовать портреты, – excusez du peu![13]

Показывая мне свой набросок с натуры, Гун говорил, что кожа императрицы буквально вымазана разными косметиками, от которых на лице, с волосами включительно, не было живого места. «Совестно, – говорил он, – под ее взглядом переносить на бумагу все эти заведомо фальшивые белые, розовые и фиолетовые тона».

Во фраке со скарбом художественных принадлежностей под мышкой явился Гун опять в Тюльерийский дворец и, выслушавши многое множество самых лестных комплиментов, принялся обучать свою зрелую ученицу.

Случилось то, что и должно было быть, но на что художник не рассчитывал, чего не ожидал, а именно – что августейшая ученица насуслила из рук вон плохо, до того, что даже милейший Гун не вытерпел и сказал: «Плохо, ваше величество, позвольте, лучше я покажу вам, как надобно делать», – и, взявши губку, смыл все сделанное императорской рукой, а потом снова исполнил своею. Надобно думать, что контраст был силен, потому что его расхвалили, поблагодарили, а уж больше давать уроков не приглашали.

– Не галантно ты распорядился, мог бы поступить сдержаннее, – говорил я Гуну, чувствуя, что на его месте сделал бы то же самое.

– Да ведь мне говорили, что она уж очень порядочно работает акварелью, а если бы ты видел ее мазню!..

Кроме того, что эта работа через увеличительное стекло очень утомляла зрение, она отнимала и много времени у Гуна, собиравшегося писать несколько задуманных картин; поэтому, несмотря на хороший заработок от нее, он решил сбыть всю фабрику приятелю, которого вызвал из Петербурга.

Работа Лемана понравилась, пожалуй, не меньше гуновской, так что он насилу успевал исполнять заказы. Он тоже был ловок по части подделывания томных взглядов, скромных улыбок, поволок в глазах и роскошных шевелюр, так что барыни буквально завалили его работою.

И Юрий Яковлевич был приглашен к императрице на сеанс; он также потрафил ей уверенным, но скромным употреблением цветов радуги при передаче ее многопрославленной красоты.

Хотя Леман и не имел в виду картин, как его приятель, но и его глаза стали сдавать, а главное, надобно признаться, я, уже хорошо с ним познакомившийся и сошедшийся, настаивал на том, чтобы он бросил эту дрянную работу: «Погубишь вконец зрение и совсем разучишься, забудешь грамматику рисунка и живописи, на изучение которых потратил столько времени и труда».

Понемногу, не вдруг, не покидая прибыльного заработка, Леман действительно перешел сначала на небольшие, потом и более крупные работы масляными красками.

Близкое знакомство с Леманом привело меня к убеждению в том, что это – в высшей степени порядочная и честная натура, с художественным пониманием и чутьем; его можно было упрекнуть разве только в чересчур прилежном перенимании у французов их манеры наблюдения природы и манеры письма, – он слишком скоро совершенно обезличился, стал работать, как все.

Леман был единственный человек, которого я приглашал в свою мастерскую в Maison Laffitte, и надобно сказать, что я не упускал случая пользоваться его всегда обдуманными и дельными замечаниями. Почти никогда не позволял он себе опрометчивых суждений, и раз только дал мне плохой совет, в исполнении которого я потом раскаялся по той причине, что область суждения заходила за пределы его опытности, – дело шло о войне. Увидавши мою картину «Император Александр II смотрит на Плевненскую битву», он заметил: «А знаешь, Василий Васильевич, ведь картина-то слишком длинна, – левая сторона скучновата». В этой левой стороне были батареи центра с громадными клубами дыма, и я, обыкновенно никому не показывавший своих картин до их полного окончания, а потому еще более чутко прислушивавшийся к тем замечаниям, которые случайно делались, на эти батареи и обратил все недовольство картиною и их по уходе приятеля и отрезал. Это была хирургическая операция почти целого – аршина холста, в которой я раскаялся уже позднее, когда содержание картины, видимо, потеряло от нее.

Кстати скажу, что слух об отрезанной стороне этого полотна дал повод говорить в обществе о том, что уничтожена была та часть ее, в которой было представлено «пиршество».

Мне со своей стороны случалось оказывать приятелю услуги не советами только, а самым делом. Так, когда один маркиз, небогатый, но премилый и любезный, очень приголубивший Лемана, исполнившего для него несколько акварельных портретов, пожелал иметь большой портрет маркизы, своей жены, масляными красками, я убедил Лемана начать его на большом полотне во весь рост.

– Справлюсь ли, Вас. Вас.? – спрашивал Ю. Я.

– Справишься, справишься, только смелее тряхни стариной!

Рисунок, которым Леман никогда не блистал, оказался, однако, вял, а краски несмелы, так что представленная – не красавица, но миловидная еще молодая женщина – выглядывала, несмотря на декольте и бальное платье с большим трэном, не авантажно.

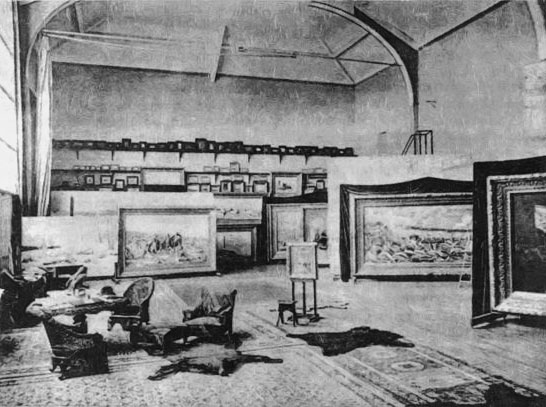

Мастерская В. В. Верещагина в Мезон-Лаффитт под Парижем

Чтобы выручить приятеля, я пришел утром на подмогу и, сняв пиджак, вооружившись палитрой, пока приятель бегал за провизией и приготовлял завтрак, прошел весь портрет с головы до ног: скрасил глаза, придал улыбку губам, стянул талию и проч.

– Почему нет украшений, разве у нее нет их?

– Есть, но она такая скромная: никогда их не носит.

– Давай их сюда.

Леман сбегал за ожерельем, браслетами и кольцами, которыми изображение благородной маркизы тут же и украсилось; когда брильянтовое перо в волосах завершило наряд, портрет вышел хоть куда и понравился самой барыне и ее мужу.

Однако вообще с заказами портретов дело шло довольно туго, что не удивительно в таком городе, как Париж, где конкуренция очень велика и где художнику-портретисту надобно иметь великосветскую протекцию, а главное – уметь кольпортировать свое искусство. Недаром рассказывали про одного модного французского портретиста, что не было никакой возможности устоять против его предложений услуг: одной барыне или барышне он нахваливал красоту, другой – стройность сложения, третьей, даже заведомо некрасивой, роскошь волос, представлял эффект, который изображение всего этого произведет в салоне, и добивался-таки своего, то есть заказа портрета во весь рост, стоившего, по его таксе, 20 000 франков.

Скромный, далеко не светский, чуждавшийся всех тех, которые чуждались его, Леман, конечно, не мог рассчитывать на обильную жатву художественных заказов и лишь с грехом пополам урывками работал для немногих из наших богатых заезжих русских, решавшихся платить более или менее сносно «своему» художнику.

Между прочими работами у Юрия Яковлевича очень хорошо удались этюды головы теперь очень знаменитой, тогда только начинавшей свою карьеру певицы, нашей соотечественницы Л. Миловидное, симпатичное, круглое, как булка, улыбающееся личико этой барышни вышло очень характерно, и типом, и живописью.

Затем со случайно заглянувшей в мастерскую бойкой, красивой, молодой натурщицы Леман написал едва ли не лучшую свою вещь, – «Даму времен Директории». В голубом бархатном наряде, с ловко надетой набекрень широкополой шляпой того времени, с хлыстом в руках и вызывающими глазами на улыбающемся лице, фигура этой молодой особы прямо выступала из полотна и останавливала на себе внимание всякого. Александр Дюма был одним из первых, явившихся к художнику с предложением продать ему эту картину, и хотя он предлагал немного, всего 3000 франков, но он был Дюма, – и Леман уступил свою работу не кому другому, а ему.

Это время было, кажется, лучшим в художественной деятельности Лемана, и помянутая картина, и некоторые другие работы носили тот известный парижский «cachet»[14], который так ценится в Европе и который позже перешел у Лемана в бесцветный колорит серой бумаги.

Чтобы пояснить эти последние слова, скажу, что атмосфера Парижа и большей части Франции так густо насыщена парами, что все предметы окутаны очень приятным для глаза сероватым тоном: серы дома, серы воды и силуэты гор, серо, наконец, большую часть времени небо, и это очень отражается на французской живописи, выработавшей какой-то свой шикарно-парижский серый тон для всего. Мало путешествующие французские художники, знающие только la belle France[15], полагают, что на всем остальном земном шаре должно быть более или менее то же освещение, между тем как чем дальше на восток, чем дальше от влияния океана и теплых течений, чем глубже в континентальный климат, тем краски ярче и резче: уже в России, а тем более в Турции. Персии, Средней Азии и далее небо страшно голубое, зелень поразительно зелена, и все краски необыкновенно сильны.

В Лондоне тоже все окутано туманом и серо, даже еще больше, чем в Париже, но английские живописцы и английская критика свободнее, менее рутинны, чем французские, и допускают возможность для людей и природы иных мест жить и дышать иначе, чем во Франции. К тому же англичане очень много ездят по свету и по личному наблюдению соглашаются с художником, дающим иные краски, иные эффекты, чем те, что наблюдаются на берегах Сены или Темзы.

За время моего житья во Франции я проводил немало времени с Ю. Я. Леманом; бывая в Париже, всегда заходил в его мастерскую, 11, rue Duperré; он с своей стороны тоже знал, что всегда будет жданным гостем у меня в Maison Laffitte. С каждым его приходом я получал обыкновенно самые свежие новости обо всем, происходившем в художественном мире и у французов, и в русском кружке, которого он был одним из деятельных членов. Русские художники имели, – кажется, имеют и теперь, – свой клуб, в котором собирались попить чая, поболтать, а иногда и помузицировать. От вдохновенных, но хриплых звуков когда-то знаменитой певицы г-жи В.[16], которыми восхищался, пожалуй, только один покойный Иван Сергеевич Тургенев, до действительно гениальной и захватывающей игры Рубинштейна[17] и других наших гигантов-художников, – все переслушалось в этом маленьком обществе, не обходившемся без ссор и интрижек, но в общем представлявшем уютную русскую лодочку в громадном французском море.

И Ю. Я. Леман, и покойный Иван Сергеевич Тургенев неоднократно затаскивали меня в этот русский кружок, но я всегда уклонялся уже по одному тому, что, живя в 20-ти километрах от Парижа, не мог бы при позднем часе собраний своевременно добираться до своего гнезда.

Вспоминается один русский певец, встреченный в мастерской Лемана, с которым хозяин познакомил меня. Забыл его фамилию, но помню, как молодой человек выводил временами такие нотки, что буквально жутко делалось в небольшой мастерской. Оказалось, что он пел в русском кружке, и И. С. Тургенев, принявший в нем участие, выхлопотал для него дебют на императорской петербургской сцене. Помню, что по уходе певца мы с Леманом обсуждали шансы за и против его будущих успехов: я указывал на тщедушность его груди, но товарищ уверял, что все пришли в восторг от силы его голоса, очень, очень много обещающего…

Оказалось, однако, что и тут «сильнее кошки зверя нет», – голос, казавшийся колоссальным в небольшой зале кружка, совсем сорвался на большой сцене, где в вердиевском «Отелло» на знаменитой ноте наш знакомец сильно понатужился и пропел петушком.

Несмотря на долгое пребывание в Париже, Ю. Я. остался таким же, каким был, т. е. архирусским, не признававшим никакого языка, кроме русского, на котором, как известно, говорили все святые. Когда мы замечали ему о необходимости выучиться говорить грамматичнее и перестать изъясняться какими-то телеграммами, он не без юмора не соглашался с нашими доводами и уверял, что, напротив, благодаря своему ломаному языку имеет в руках лишний козырь при сношении с «ces dames»[18], сначала принимающими его за богатого американца, а потом за искусство прощающими все…

Кажется, впрочем, что претензия быть принимаемым за богатого американца была тщетна, и даме, и мужчине довольно было взглянуть на его вздернутый нос, щелкой глаза и широкие скулы, чтобы вернее верного определить его национальность.

Несмотря на свое близкое родство с известным петербургским банкиром, Ю. Леман ничего ниоткуда не получал и кормился только тем, что зарабатывал. Надобно думать, что ему приходилось иногда очень туго в денежном отношении и что нередко нужно было просить своего старого дворника-философа, запанибрата державшегося с населявшими дом художниками, об отсрочке платежа. Жаловался он, однако, на трудность положения очень сдержанно, больше кряхтением и грустным взглядом, никогда не прося помощи, только не отказываясь от нее в случае предложения. Зато, когда в кармане заводились золотушки, – и бульвар, и кофейня с биллиардом не забывались.

Последний раз, что я видел Лемана, мне казалось, что дела его были неважны. Уже несколько шамкавший от потерянных зубов, приятель жаловался на многое: и здоровье стало изменять, и знакомый художник, заказавший ему портрет своей жены, оттягивал расплату, и русские приезжие стали мало отзывчивы на заказы художественных работ, предпочитая, по примеру свыше, обращаться к ловким французам, всюду пролезать умеющим.

Секретарь нашего посольства Нарышкин[19] говорил мне о том, что хлопочет о какой-то работе для Лемана, но каков был результат его хлопот, я не знаю.

В России со старым приятелем свидеться не довелось, хотя я слышал, что он совсем приехал из Парижа и поселился в Петербурге.

От какой болезни Леман умер, я не знаю, но ему не должно было быть больше 66–67 лет.

В печати было говорено о равнодушии, проявленном при вести об этой смерти; два-три дня прошло, прежде чем было упомянуто в газетах об его таланте и работах…

Высказавшие обиду по этому поводу разве не знают, что это натуральный порядок вещей у нас, т. е. в молодом, мало знающем свои права и обязанности обществе, где не столько уважают деятелей на поприще науки, литературы и искусства, сколько потешаются ими, гордятся ими, как нарядною мебелью, особенно перед иностранцами: вот, дескать, какой у нас есть искусный или хитроумный человек, попробуйте-ка поищите у себя такого! Но чтобы серьезно подумать об облегчении жизненного пути людям, которыми нация гордится, то до этого мы еще не дошли, – на то есть правительство.

Англия, например, справедливо считающаяся более цивилизованною, уже ушла от такого черствого отношения к заслугам своих выдающихся сограждан: у них если известный философ, литератор, художник или иной общественный деятель за заботами о ближних не успел или не сумел устроить своих собственных частных дел, то в день юбилея или при каком-нибудь другом подходящем случае ему поднесут вместе с засвидетельствованием уважения и признательности еще собранную по подписке большую или меньшую сумму денег, долженствующую облегчить дальнейшую жизнь и деятельность талантливого труженика.

Даже польское общество дает нам назидательный урок в этом отношении, и в последнее время, чествуя литературные заслуги своего Генриха Сенкевича[20], преподнесло ему не только выражение удивления его таланту, но и хорошенькое доходное именьице, приобретенное на капитал, собранный по подписке.

В России этого не случается. «Выпить за здоровье» можно; покачать отличившегося после «хорошего» обеда с шампанским тоже не грешно; даже проводить до кладбища или сказать надгробное слово считается серьезным делом, но собрать средства для безбедного существования в будущем выдающегося таланта считается лишним. А между тем, если бы, например, никогда не умевшему распоряжаться своими делами и вечно нуждающемуся в деньгах А. С. Пушкину была своевременно и деликатно предложена почитателями его таланта – им же имя было легион – сумма в несколько десятков тысяч рублей, – какое облегчение внесло бы это в жизнь нервного художника, от скольких унижений и хлопот это избавило бы его!

Все эти мысли о необеспеченности наших выдающихся людей, особенно на поприще искусства и литературы, до сих пор систематично держащихся в тесном кружке одних сливок общества, невольно еще раз напрашиваются при известии о смерти литератора Мачтета[21], тоже недюжинного художника, тоже идеально порядочного, честного человека.

Не будучи в состоянии кормиться литературным трудом, он бросался тут и там на службу, разменивал свой талант на мелкую монету. Когда, встретясь с ним последний раз, я заметил ему, что, должно быть, служебная лямка отнимает у него много времени, он не без юмора уподобил свое положение человеку, надававшему в молодости векселей и теперь принужденному платить по ним.