полная версия

полная версияБиография Л.Н.Толстого. Том 1. 1-я часть

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к тетушке Александре Ильиничне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, шедши к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, в одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенно кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества в ее туалете. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах! Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами. Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как отец добродушно смеялся, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение.

Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее душу, все было подчинено служению Богу, как она понимала это служение».

Как сказано было выше, меньшие, т. е. Дмитрий, Мария и Лев, с тетушкой Татьяной Александровной жили после смерти бабушки в деревне, а старшие, Николай и Сергей, с опекуншей Александрой Ильиничной оставались в Москве. На лето вся семья соединялась в Ясной. Так прошли 38 и 39 годы и наступил 40-й голодный год; урожай был так плох, что Толстым пришлось покупать хлеб для прокормления своих крепостных крестьян, и средства на это были взяты от продажи имения Неруч, доставшегося им по наследству.

Лошадям был уменьшен корм и прекращена выдача овса. Лев Николаевич помнит, как им, детям, было жалко своих любимых лошадок, и как они бегали потихоньку в крестьянское овсяное поле и, совершенно не сознавая совершаемого ими преступления, обшмыгивали стебли овса, набирали полные подолы зерен и скармливали их своим лошадкам.

Осенью 40-го года вся семья перебралась в Москву, где и провела зиму 40–41 года, на лето же снова вернулась в Ясную. Осенью 41-го года скончалась и их опекунша, гр. А. И. Остен-Сакен.

Александра Ильинична умерла в Оптиной пустыне. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной с Т. А. Ергольской. Но когда пришло известие, что Александра Ильинична умирает, Татьяна Александровна уехала туда же. Это время особенно памятно было почти всем детям. Они остались с учителем Федором Ивановичем и со странницей Марьей Герасимовной, полуюродивой. Была у них тогда собака, черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали ее на этот высокий трон, с которого она все прыгала. Но раз прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Ее осмотрели, и оказалось, что у ней сломана лапа. Отчаяние было ужасно, все плакали навзрыд. Впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении, с монотонным чтением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тетеньки Александры Ильиничны.

По смерти Александры Ильиничны ее сестра Пелагея Ильинична, бывшая замужем за казанским помещиком В. И. Юшковым, приехала из Казани в Москву. Туда же осенью переехали и все дети с тетушкой Татьяной Александровной. Старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, который уже был в это время студентом 1-го курса, обратился к тетеньке со словами: «ne nous abandonne pas, cher tante, il ne nous reste que vous au monde». Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier». Что она под этим подразумевала – неизвестно, только она сейчас же стала собираться в Казань и для этого вперед заказала барки, которые нагрузили всем, что только можно было вывезти из Ясной Поляны. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и проч. Кроме того, к каждому из братьев Толстых был приставлен крепостной человек в виде слуги, почти одного возраста с ними. Один из этих был Ванюша, сопровождавший потом Льва Николаевича на Кавказ и теперь еще доживающий свой век на покое у своей дочери в Туле.

Льву Николаевичу в это время было 13 лет. Господа с прислугой двинулись в многочисленных каретах и других экипажах и потянулись осенью из Тулы в Казань. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тетенькой Татьяной Александровной, которая была в недружелюбных отношениях с тетушкой Пелагеей Ильиничной и уехала после смерти Александры Ильиничны к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, в село Покровское. Неприятности между Татьяной Александровной и Пелагеей Ильиничной происходили оттого, что муж Пелагеи Ильиничны в молодости был влюблен в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему откатом. Пелагея Ильинична никогда не простила любовь ее мужа к Т. А-не и за это ее ненавидела, хотя на вид у них были самые внешне дружественные отношения.

Отставной гусарский полковник В. И. Юшков оставил по себе в Казани память образованного, остроумного и добродушного человека, но вместе с тем большой руки шутника и балагура, каким он и остался до самой своей смерти. С женой он не ладил, и они не раз живали врозь.

Пелагея Ильинична также оставила по себе в Казани память крайне доброй, хотя и не большого ума женщины. Она была очень набожна и после кончины в 1869 году своего мужа удалилась в монастырь, Оптину пустынь. Затем она жила в Тульском женском монастыре, потом совсем переехала в Ясную Поляну, где уже в глубокой старости заболела и умерла.

В продолжение всей своей долгой жизни она строго соблюдала обряды православной церкви; но на восьмидесятом году, перед смертью, боясь ее, она не хотела причаститься и сердилась на всех за свои страдания, доставляемые ей предчувствием кончины.

Американский писатель Евгений Скайлер, путешествовавший по России в 1868 году и посетивший Льва Николаевича, так рассказывает в своих воспоминаниях о своем знакомстве с семьею Юшковых. Мы приводим эти воспоминания здесь, чтобы потом уже не возвращаться более к этим лицам. С самим Юшковым он познакомился в Казани.

«Я был принят, – говорит Скайлер, – в весьма хорошем и зажиточном доме и подал мою визитную карточку и рекомендательное письмо слуге, который, возвратившись, просил меня немного подождать. Пока я ждал, я заметил, что письмо, еще не распечатанное, положено на стул. Наконец вошел генерал, старый, но крепкого сложения и с выражением большой доброты и симпатии. Он просил меня сесть, сам сел, и после нескольких слов сказал:

– Вы привезли мне, я полагаю, письмо от моего племянника Льва? Где оно?

– Я думаю, что вы на нем сидите.

Он встал, нашел письмо и, протягивая его мне, сказал:

– Будьте так добры прочесть мне его. Я совершенно слеп.

Положение было неловкое, но этому нельзя было помочь; хотя письмо было весьма лестно и благосклонно ко мне, я счел долгом пропустить целый параграф. Теперь я сожалею, что, вместо того, чтобы отдать его старику, я не положил в карман и не сохранил на память. В другой комнате было два фортепиано, и, в ответ на некоторые вопросы, генерал сказал мне, что он всегда был страстный любитель музыки, но что теперь он стар и слеп. Я уговорил его сыграть что-нибудь на память из Бетховена и Моцарта; потом мы пошли в сад и сидели на солнце, и в течение двух часов, проведенных мною у него, он рассказал мне много интересного, но не то, что мне было нужно».

Возвратившись из своей поездки по России, Скайлер в Ясной Поляне познакомился и с самой Пелагеей Ильиничной Юшковой. Вот как он рассказывает об этом:

«На следующее утро, в 4 часа, после передачи мною Толстому рассказа о знакомстве с Юшковым, я был разбужен каким-то шумом в коридоре, когда внезапно дверь моей спальни отворилась, и, полагая, что по какой-то необъяснимой причине слуга вошел, чтобы разбудить меня, я крикнул: «Что такое?» Дверь заперлась, и я услышал голос по-французски: «В кровати моей человек». Дверь вновь отворилась, и какой-то господин появился со свечой в руке и спросил: «Сережа, это ты?» – «Нет, – отвечал я, – я – гость в этом доме». Он засмеялся, извинился и ушел; чуткость моя тогда была так сильна, что я слышал распоряжение, что «она не пойдет в гостиную и будет спать на диване, покуда семейство наверху; она пока может лечь на диване в кабинете графа». Я немедленно сообразил, в чем вся сущность. Я занимал комнату г-жи Юшковой, тетки графа, и был приглашен оставаться там около недели, до ее возвращения. Она вернулась нечаянно, не предварив о том, и привезла с собою подругу. Так как двери в русских деревенских домах редко запираются на ночь, они приехали, не подозревая, что разбудят кого-либо другого.

Я узнал истину, когда Иван принес мне утренний чай, и я тотчас же уложил свои вещи, чтобы быть готовым уехать в тот же день. Когда я сошел вниз в 11 часов к утреннему кофе, я нашел в гостиной г-жу Юшкову одну и должен был представиться сам. Очевидно, ей рассказали, – может быть, для объяснения случившегося, – мою историю прошедшей ночи, потому что она улыбнулась и сказала:

– Так вы были в Казани прошедшей весной и видели моего мужа, который вам говорил, что он совсем слеп. Уверяю вас, что в этом нет ни слова правды. Он видит так же хорошо, как вы и я. Это только одна из его привычек казаться интересным.

Я утверждал, что, по моему мнению, он действительно слеп, но не мог убедить ее. Гр. Толстой впоследствии говорил мне, что хотя она давно уже в разлуке с мужем и не видала его несколько лет, но находится с ним в самых дружеских отношениях».

Укажем теперь на некоторые моменты душевного развития ребенка, изображение которых мы находим в повестях Льва Николаевича, посвященных этому периоду, и которые, по нашему мнению, носят несомненный автобиографический характер.

Одно из свойств ребенка, так часто встречающееся, а может быть особенно развитое в Льве Николаевиче, была самолюбивая застенчивость.

Часто люди разделяют эти два свойства: самолюбие и застенчивость, порицают одно и хвалят другое и наоборот, а между тем это лишь оборотные стороны одной и той же медали; эти два свойства взаимно поддерживают друг друга и относятся друг к другу, как причина к следствию. Человек бывает застенчив оттого, что он самолюбив, и застенчивость увеличивает и укрепляет в нем самолюбие. И это проявляется сначала по самому ничтожному поводу, например, при воспоминании о недостатках свой наружности.

Вот как говорит об этом Лев Николаевич про себя – «Николеньку»:

«Я имел странные понятия о красоте, – даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

…На меня часто находили минуты отчаяния, я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо – превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо».

Как только человек обратит взоры на самого себя, в нем поднимается борьба самых разнородных чувств. Если он человек разумный и нравственный, он должен почувствовать неудовлетворение, это чувство должно вызвать стремление к совершенствованию как с внешней, так и с внутренней стороны. Так как первое не в нашей власти (например, сделать нос тоньше), то, обращая на это свое внимание, человек чувствует невыразимые страдания. Но если его разум силен, он выведет его на путь совершенствования внутреннего и откроет ему путь бесконечного блага.

Вот именно эту борьбу чувств и мыслей мы и можем проследить в ребенке, отроке и юноше, которых изображает Лев Николаевич под видом Николеньки Иртенева, в которого он вкладывает свои богатый и глубокий внутренний мир, рисуя нам его развитие.

Первые годы юности Льва Николаевича проходили под влиянием и в попытках подражать брату Сереже, которого он особенно любил и которым восхищался. Следующая же, более зрелая часть юности прошла под влиянием брата Николая, которого он очень любил, хотя и не так страстно, как брата Сергея, но более уважал.

Просматривая повесть «Детство», мы находим изображение подобного чувства в описании любви Николеньки Иртенева к Сереже Ивину. Вот в каких ярких красках Лев Николаевич изображает эту любовь:

«Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем; ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его пред собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоело чувствовать беспрестанно устремленные на него мои беспокойные глаза, или, просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать».

Под фамилией Ивиных, по утверждению Льва Николаевича, он описывал мальчиков графов Пушкиных, из которых на днях умер Александр, тот самый, который так нравился ему мальчиком в детстве. Любимая игра у них была игра в солдаты.

Вот как изображает Лев Николаевич поворотный пункт в своем развитии, переход от детства к отрочеству.

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестною еще стороною? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющая общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал…»

Рано являются в ребенке философские рассуждения, уже в отрочестве намечающие путь, по которому впоследствии разовьется этот огромный ум и увлечет за собой многих людей:

«Едва ли мне поверят, – говорит Лев Николаевич от имени Николеньки, – какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, – так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа в постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, – отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь, – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Но ни одним из всех философских направлений, – продолжает свой рассказ Лев Николаевич, – я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было».

«Отрочество» кончается изображением дружбы Николеньки Иртенева с Нехлюдовым.

И самое заключение этой повести в нескольких словах выражает тот идеал человека, которому Лев Николаевич, не переставая, служил в течение всей своей жизни и служит теперь, на закате дней своих:

«Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть вполне счастливым…»

Несомненно, что эта наклонность к отвлеченным суждениям, эта робость и застенчивость, это стремление к идеалу, – все эти качества, проявлявшиеся в ребенке, были только простыми элементами, из которых постепенно слагалась гармоническая душа художника-мыслителя. И мы видим теперь лишь полный расцвет этих духовных ростков, заложенных в Льве Николаевиче еще во времена его отрочества.

Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, Лев Николаевич в детстве своем воспринял своей отзывчивой душой все, что мог, лучшего из окружающей его среды и был искренно религиозен. Намеки на это мы видим в «Детстве». Но эта «привычная» религиозность слетела с него при первом дуновении рационализма.

В своей «Исповеди» он так рассказывает о своем религиозном воспитании, соответствующем этому времени:

«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с самого детства и во все время моего отрочества и юности.

Но когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, что исповедывали передо мной большие, но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».

Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь.

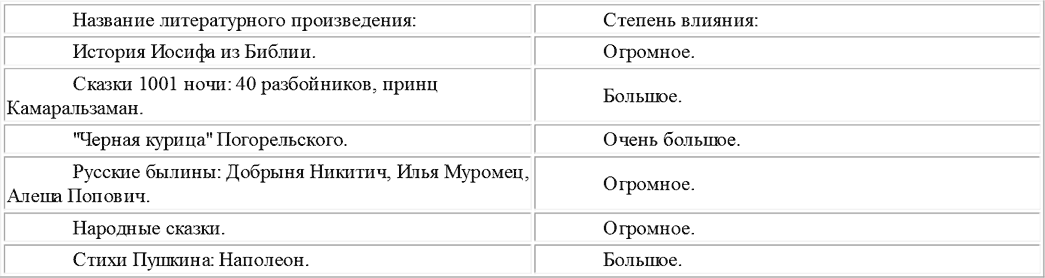

Интересно свидетельство самого Льва Николаевича о тех литературных произведениях, которые, насколько он помнит, оказали большое влияние на его духовное развитие в период его детства и отрочества, т. е. до 14 лет приблизительно. Вот список этих произведений:

Приведем теперь несколько эпизодов из отроческой жизни Льва Николаевича, частью записанных нами с его слов, частью слышанных от его родственников и, наконец, заимствованных из других источников, уже появлявшихся в печати, к которым мы отнеслись критически, сделав выбор, соответствующий имевшимся в наших руках достоверным указаниям. Рассказы эти нет возможности поставить в хронологический порядок.

«Еще в начале московской жизни при отце, – вспоминал раз Лев Николаевич – у нас была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером у отца был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор, потому что, при горячих лошадях, мальчик не мог управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но оказалось, что отец еще не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.

Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованье, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через месяц преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».

Это было одно из событий, которое много способствовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич.

Вот два эпизода, рассказанные мне Львом Николаевичем, которые, по его словам, бросили в его молодую душу семена сомнения, неудовлетворенности, недоумения перед несправедливостью и жестокостью людей, тогда еще для него бывших «старшими», «большими», и потому неизбежно служившими известного рода авторитетами. И эти авторитеты уже тогда были поколеблены.

Еще будучи ребенком, он испытал на себе то неравенство, поклонение внешности и презрение ко всему скромному и невидному, которое бывает так чувствительно в детстве и особенно тогда наводит на серьезные мысли и дает толчок душевному развитию.

Одним из таких случаев была елка у Шиповых, куда дети Толстые были приглашены по каким-то отдаленным родственным связям. Они только что лишились отца и бабушки и были сиротами на попечении тетки в довольно трудном материальном положении, и потому представляли мало привлекательного и значительного для светского общества.

На ту же елку были приглашены племянники кн. Горчакова, бывшего военного министра, и Толстые с горечью должны были заметить ту разницу, которая была сделана в выборе подарков для них и для тех, более почетных гостей. Толстым были подарены дрянные дешевые вещички, а тем – роскошные дорогие игрушки.

Другой случай произошел также в Москве.

Раз они пошли гулять по Москве с гувернером-немцем. Из детей были он, Лев Николаевич (9-10 лет), его братья и девочка Юзенька, дочь гувернантки-француженки, жившей у их соседей Исленевых. Девочка эта была очень красивой, привлекательной наружности. Идя по Большой Бронной, они подошли к калитке сада, прилегающего к дому Полякова. Калитка не была заперта, и они вошли, сами робея и не зная, что из этого выйдет. Сад показался им необыкновенной красоты. Там был пруд с лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и т. д.; они шли, как очарованные, по этому саду. Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем этого сада, Асташевым. Он любезно поздоровался с ними и пригласил их гулять, катал их на лодке и был так любезен, что им показалось, что они доставляют хозяину сада большое удовольствие своим присутствием. Ободренные этим успехом, они решились через несколько дней опять посетить этот сад. Когда они вошли в калитку, их остановил старик и спросил, кого им угодно. Они назвали свою фамилию и просили доложить хозяину. Юзеньки с ними не было. Старик принес ответ, что этот сад частного лица и посторонней публике вход запрещен. Они удалились с грустью и зародившимся в их душах недоумением, почему хорошенькое личико их подруги может иметь такое сильное влияние на отношение к ним посторонних людей.