Полная версия

SPQR. История Древнего Рима

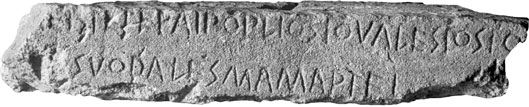

16. Эта надпись позднего VI – раннего V в. до н. э., обнаруженная в 1970 г. в 65 км южнее Рима, засвидетельствовала существование древнего римского народного ополчения частного подчинения. Это посвящение богу Марсу (здесь на латыни того времени последнее слово MAMARTEI) от SUODALES Публия Валерия (здесь в первой строчке POPLIOSIO VALESIOSIO), может быть, того самого полулегендарного консула первых лет Республики Публия Валерия Публиколы. Его SUODALES могли быть его товарищами (sodales на классической латыни) или, грубо говоря, членами его банды

Говорить об общественных институтах маленького протогородского поселения можно лишь с большой натяжкой. Если отбросить идеи об исключительности Рима и считать городок типичным архаичным средиземноморским поселением (да и в других местах возникали подобные древние сообщества), то его жизнедеятельность была намного менее структурирована, чем это представлено в античных источниках. Сложные процедуры вроде назначения промежуточного царя, народного голосования и ратификации сенатом кажутся для архаичного городка малоправдоподобными. В лучшем случае это просто переписывание ранней истории в более поздних терминах. Военные действия тоже оказались ареной для домыслов. Тут на помощь приходит география. Надо лишь взглянуть на расположение этих героических сражений: они все произошли в радиусе 20 км от Рима. Несмотря на высокий стиль описания битв как миниатюрной модели сражения римлян с Ганнибалом, те схватки скорее напоминали традиционный угон скота. Это не было каким-то особо римским занятием в строгом смысле слова. Во многих примитивных культурах понадобилось некоторое время для перехода от различных форм личного насилия, от жесткого несправедливого суда, вендетты и партизанской войны, к войне под общественным контролем. Всевозможные конфликты разрешались исключительно отдельными личностями с их свитой, античными «полевыми командирами», как бы мы сейчас сказали. Четкую грань между миссиями во имя «государства» и теми «разборками», которые осуществлялись по инициативе какого-то могущественного лидера, провести чрезвычайно трудно. Очень вероятно, что так оно и было на первых порах в римском государстве.

Так как же тогда воспринимать слово REGEI на надписи с Форума? Его, безусловно, можно понимать как «царь» в современном значении, которое мы вполне могли бы разделить с римлянами I в. до н. э. Они бы представили себе примерно то же, что и мы, – не только образ единовластного правителя с соответствующими символами власти, но и всю концепцию монархии как формы государственной власти, отличающейся от демократии и олигархии. Но крайне маловероятно, что какая-либо из этих идей была в голове того, кто за много веков до этого вырезал надпись на камне с Форума. Для людей его времени слово rex означало человека, обладающего властью и положением в обществе, но в гораздо менее структурированном, менее «конституционном» смысле. И если пытаться отыскать реалии, а не мифы, то правителей Рима той далекой архаичной эпохи нужно было бы называть не царями, а вождями или главарями, и весь этот период истории – скорее период вождей, чем период царей.

Легенды об основании города: религия, время и политика

Для римских писателей цари, правившие после Ромула, были продолжением легенды об основании города Рима. Подобно первому царю, все последующие считались историческими личностями (даже при том, что некоторые скептически настроенные авторы сомневались в реальности иных небылиц). Повторю здесь еще раз: ясно, что большая часть сказаний, дошедших до нас и, конечно, далеких от действительности, является увлекательной проекцией более поздних приоритетов и интересов на далекое прошлое. Нетрудно проследить те же темы и заботы, что и в легендах о Ромуле. К примеру, сменяющие друг друга цари имели совершенно различное происхождение: Нума, как и Тит Таций, был сабинянином, Тарквиний Приск был родом из Этрурии и при этом сыном беженца из греческого Коринфа, Сервий Туллий, если отбросить версию о чудесном фаллосе, был сыном раба или, по крайней мере, военнопленного (сомнения о его происхождении подкреплялись еще и тем, что в списке полководцев – триумфаторов с Форума Сервий Туллий единственный, у которого не указано имя отца). Иногда в литературе попадались высказывания отдельных римлян, обычно отрицательных персонажей легенд, с претензиями вроде «понаехали»: мол, всякие иноземцы и простолюдины отнимают власть у претендующих на нее по праву рождения. Но эти высказывания не меняли общей тенденции. Послание из всех текстов считывается безошибочно: даже на пике развития политической системы в Рим могли попасть граждане из любых уголков страны, и римляне низкого происхождения или бывшие рабы могли достичь вершины власти.

Рим времен царей по-прежнему раздирали семейные конфликты и жестокие гражданские войны. Моменты перехода престола были особо неспокойными и кровопролитными. Из семи царей трое, по-видимому, были убиты; заряд священной молнии поразил еще одного в наказание за ошибку в служении богам; Тарквиний Гордый был изгнан. Только два царя умерли на своем ложе. Сыновья Анка Марция в отместку за отстранение их от трона наняли убийц для Тарквиния Древнего. Сервий Туллий был убит по схожей причине Тарквинием Гордым, который вступил в сговор с дочерью своей жертвы. Особо отвратительный штрих к картине гибели родителя добавила эта преступная дочь, которая нарочно проехала по трупу на колеснице и привезла отцовскую кровь на колесах в свой собственный дом. Эти сюжеты, безусловно, питают идею о том, что гражданские конфликты укоренены в политической жизни Рима, и указывают на наличие еще одной трещины в корпусе римской культуры. Речь идет о способе передачи власти от человека к человеку или от поколения к поколению. Стоит отметить, что более 500 лет спустя первая династия автократов, от Августа до Нерона, имела в своей летописи не меньше жестоких смертей, чаще всего убийств, или предполагаемых убийств, внутри одного семейного клана.

И все же царская династия не только умножала проблемы, заложенные еще Ромулом. К концу правления Ромула римское государство было сформировано еще лишь наполовину. Каждый последующий правитель вносил значительный вклад в развитие страны, так что к моменту падения монархии Рим был укомплектован основными общественными институтами, которые делали его таким узнаваемым. Особенно отличились Нума Помпилий и Сервий Туллий. Сервия Туллия считают изобретателем системы переписи и деления на сословия, что стало называться «цензом». Это на многие века составляло сердцевину политической жизни Рима, в которой был заложен фундаментальный принцип иерархии: богатые по праву обладали большей властью, чем бедные. До этого Нума Помпилий, можно сказать, единолично создал основные институты официальной религии Рима, которые дали начало и названия структурам и традициям во многих сферах жизни – их полное обсуждение не входит в задачи этой книги. В самом деле, титул католических пап по сей день – понтифик (pontifex) – происходит от (или был заимствован у) одной из высших жреческих должностей, предположительно основанных Нумой Помпилием.

Невиданный взлет римского государства до вершин господства над всем Средиземноморьем и даже шире более поздние римские историки объясняли не только военной отвагой. Римляне побеждали потому, что боги были на их стороне: благочестивое поклонение богам обеспечивало удачу. Или, если по-другому посмотреть на эту формулу успеха, любая неудача могла быть приписана ошибке в действиях, обращенных к богам: может быть, кто-то где-то проигнорировал плохое предзнаменование, неправильно исполнял важные ритуалы или проявил нечестивое пренебрежение религиозными правилами. Набожность стала для римлян предметом гордости перед лицом внешнего мира. Например, в начале II в. до н. э. один римский чиновник обращался к жителям греческого города Теоса, расположенного на западном побережье нынешней Турции, обещая им политическую независимость (краткосрочную, по крайней мере). Достаточно помпезное послание было выбито на мраморной глыбе, которая была установлена в городке, а оттиск был отправлен домой. «Тот факт, что мы, римляне, – писал он, – безусловно и постоянно ставили почитание богов превыше всего, подтверждается благоволением к нам богов. Вдобавок ряд других причин позволяет нам быть уверенными, что наше уважение к божественной силе замечено всеми вокруг». Одним словом, религия обеспечивала власть Риму.

Некоторые зачатки этого уже видны в действиях Ромула. Наряду с возведением храма, посвященного Юпитеру Статору, он пытался проконсультироваться с богами, определяя точное место для строительства нового города. Как раз из-за расхождений в интерпретации воли богов по полету определенных птиц и вспыхнула та роковая ссора между Ромулом и Ремом. Но именно преемник Ромула, миролюбивый Нума Помпилий, считается основателем римской религии.

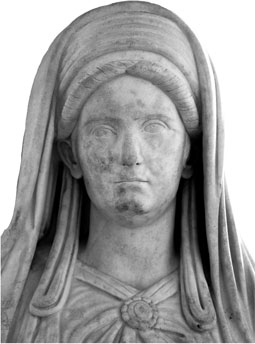

17. Голова статуи весталки, II в. до н. э., с характерным головным убором. Весталки были той немногочисленной группой жрецов, в которую могли попасть женщины в пору Римской республики. Они также были исключительной группой официальных религиозных лиц с «полным рабочим днем», существующих только за счет служения богу. Жили они в Доме весталок на Форуме рядом с храмом богини Весты, со святилищем внутри. Весталки должны были хранить целомудрие под страхом мучительной смерти

Это, однако, не привело к объявлению Нумы святым или божеством, подобно Моисею, Будде, Христу и Магомету. Традиционный культ богов в Древнем Риме существенно отличался от религии в современном понимании. Тот факт, что многие понятия, включая слова «религия» и «понтифик», были унаследованы из обихода Древнего Рима, скрывает принципиальные отличия римской и современных религий. В Древнем Риме не было вероучения как такового, отсутствовала священная книга и едва ли было то, что мы бы назвали системой духовных представлений. Римляне знали, что боги существуют, но не веровали в них как в глубоко усвоенную внутреннюю истину, в отличие от приверженцев большинства мировых религий. Древняя римская религия почти не заботилась ни о спасении души, ни о морали. Зато она обращала много внимания на тщательность выполнения ритуалов, которые обеспечивали правильный порядок в отношениях Рима с богами, гарантируя успех и процветание. Центральное место в большинстве ритуалов занимало жертвоприношение, в остальном обряды были чрезвычайно разнообразны. Некоторые из них были настолько диковинными, что могли бы испортить репутацию римлян, представив их отнюдь не как чопорных и степенных граждан. На праздник Луперкалий в феврале, например, обнаженные молодые люди бегали по городу, стегая всех встречных женщин (именно этой сценой праздника Луперкалий начинается трагедия Шекспира «Юлий Цезарь»). В целом это была религия обрядов, а не веры.

Можно увидеть в новшествах Нумы два разных, но взаимозависимых аспекта. С одной стороны, он заложил некоторые институты жречества для исполнения основных ритуалов и наблюдения за правильностью их проведения, включая институт весталок, жриц при храме Весты, поддерживавших огонь в священном очаге на Форуме, – это была единственная группа женщин среди исключительно мужского состава жрецов. С другой стороны, он создал календарь из 12 месяцев как основу для регулирования фестивалей, святых дней и праздников. Для любого организованного сообщества принципиальным является умение структурировать время. В Риме изобретателем системы упорядочения времени считается Нума Помпилий. Более того, современный западный календарь, несмотря на дальнейшие доработки и улучшения, остается прямым потомком той ранней римской версии, что имена месяцев красноречиво и подтверждают: абсолютно все они – римские. Из всех вещей, которые мы получили из Древнего Рима, от водопровода до географических названий или должностей в католической церкви, пожалуй, календарь – самое важное, но и самое недооцененное достижение. Удивительна столь тесная связь между тем древним периодом римских царей и нашим временем.

Узнать, существовал ли на самом деле персонаж по имени Нума Помпилий, практически невозможно, равно как и узнать, совершал ли он все те деяния, которые ему приписывают. Римские ученые много дискутировали по поводу его карьеры, принимая одни факты его биографии и отвергая другие. К примеру, он не мог быть учеником греческого философа Пифагора, как это упорно доказывалось в одном популярном тексте, так как согласно общепринятой хронологии философ жил позже Нумы лет на сто или больше: Нума жил в VII в. до н. э., Пифагор – в VI в. до н. э. Однако какой бы легендарной или просто непонятной фигурой ни был Нума Помпилий, календарь, приписываемый ему, в любом случае был продуктом ранней истории Рима. Об этом красноречиво свидетельствует самый ранний письменный экземпляр римского календаря, который имеется сейчас в нашем распоряжении (он не древнее, правда, I в. до н. э.). Необычное изображение было обнаружено среди фресок на стене в городе Анциуме (современное название Анцио) в 56 км к югу от Рима; это наглядное, но озадачивающее свидетельство времен Юлия Цезаря о том, как у римлян тогда был устроен календарный год. Похоже, ничто не было организовано так сложно в Древнем Риме, как этот календарь. За века там наложилось много изменений, некоторые (касающиеся последовательности месяцев и выбора начала года) были радикальными. Иначе как можно объяснить, что ноябрь и декабрь, которые в переводе с латыни означают «девятый» и «десятый» месяц, заканчивают год в качестве одиннадцатого и двенадцатого? Однако в этой настенной версии календаря I в. до н. э. проступают черты его древнейшего предка.

18. Месяц апрель из самого древнего из сохранившихся римских календарей. Календарь был найден среди настенных росписей в Анциуме, к югу от Рима. В этом документе закодировано много информации, расположенной сверху вниз в 29 строчках-днях. В левой колонке последовательность букв А – Н показывает схему торговых дней. Во второй колонке буквы С, F, N и др. обозначают публичный статус дня, например С для «comitialis», т. е. в этот день можно было проводить собрания. В колонке справа указаны праздники, так или иначе связанные с сельским хозяйством. Обряд ROBIG (ALIA), например, защищал от болезни растущие колосья, а ритуал VIN (ALIA) был посвящен молодому вину. Несмотря на то что этот календарь не старше I в. до н. э., его принципы, очевидно, были заложены в более древние времена

На фреске запечатлен один месяц из двенадцати лунных месяцев, к которым время от времени прибавлялся дополнительный месяц (предтеча нашего лишнего дня в високосный год), чтобы календарный год соответствовал астрономическому. Основная проблема, с которой сталкиваются все древние календари, – это несовместимость двух очевидных природных систем хронометрирования. Лунный год из двенадцати циклов от новолуния до новолуния составляет примерно 354 дня; тогда как солнечный год – время полного оборота Земли вокруг солнца – 365 1/4 дня, например от одного весеннего равноденствия до следующего. Нет простого удобного способа согласовать эти две системы времяисчисления. Примитивный вариант решения проблемы – вставка недостающих дней «оптом» в виде одного месяца раз в несколько лет.

Не меньше информации несет цикл религиозных праздников, отображенный в настенном календаре. Основной их набор мог сложиться уже в царский период. Праздничное действо призвано было привлечь помощь богов в сезонных хлопотах при занятиях скотоводством и земледелием: при севе, уборке урожая, сборе винограда и т. д. В небольшом архаичном сообществе в Средиземноморье как раз и можно ожидать упования на подобные обряды. Трудно понять, какой смысл могли в эти праздники вкладывать городские жители I в. до н. э., не имеющие дела с земледелием и скотоводством, но они могут дать некое представление о жизни более древнего римского общества.

Приоритеты другого плана раскрываются при анализе политических институтов, создание которых приписывают Сервию Туллию, автору так называемой Сервианской конституции. Последующие политики склонны были преувеличивать значение его реформ, отчасти потому что эти институты составляют фундамент всей политической системы Рима. Предполагается, что Сервий первым организовал перепись римского населения и официальное распределение граждан по разным классам в зависимости от имущественного достатка. Затем он применил это деление при оформлении двух институтов: римской армии и системы голосования и выборов. Конкретные детали ценза невероятно сложны, споры по их поводу не утихают с античных времен. Ученые делали карьеру и, наоборот, теряли свой академический авторитет в поисках точных данных об устройстве институтов, введенных Сервием Туллием, и их дальнейшей судьбе. Основные черты системы, однако, вполне ясны. Армия состояла из 193 центурий, различавшихся по типу обмундирования пехотинцев. Качество вооружения зависело от имущественного ценза, по принципу «чем ты зажиточнее, тем надежнее и дороже снаряжение и оружие ты можешь себе позволить». Высший, первый, класс выставлял 80 центурий из тяжеловооруженных воинов в бронзовых доспехах; следующие четыре класса, пониже достоинством, были представлены воинами во все более легких доспехах, вплоть до пятого разряда, формировавшего 30 центурий, сражавшихся при помощи пращей и камней. Помимо этой пехоты было еще 18 центурий элитной кавалерии и пара центурий инженеров и музыкантов. Внизу всей иерархической пирамиды находилась единственная центурия беднейших граждан, полностью освобожденная от несения воинской службы.

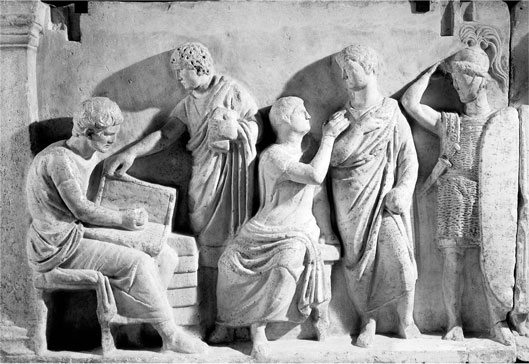

19. Римский ценз. Деталь скульптуры II в. до н. э. отображает момент переписи граждан Рима. Слева сидит должностное лицо и записывает данные об имуществе человека, стоящего перед ним. Мы не можем представить себе подробности всей процедуры, но какая-то связь с армейскими подразделениями подтверждается фигурой воина справа

Сервий Туллий использовал те же структуры для создания нового типа собраний римского народа для голосования – центуриатные комиции, которые во времена Цицерона собирались для выборов высших должностных лиц, включая консулов, и голосования по законам и решениям о начале войны. По принципу представительного голосования каждая центурия подавала один голос. В результате так сложилось (или так было задумано), что зажиточная часть общества получила гарантированное преимущество в политической системе. Если сложить вместе 80 центурий самых богатых граждан из I класса и 18 центурий «всадников», т. е. элитной кавалерии, то голоса самых состоятельных римлян изначально перекрывали голоса всех остальных вместе взятых. Иными словами, голос богатого гражданина имел гораздо больший вес, чем голос бедного. Центурии на самом деле, несмотря на свое название, далеко не всегда составляли сто воинов (centum), их размер отличался в разных классах. Самых богатых людей было значительно меньше, чем бедных, но они были распределены по 80 центуриям, тогда как более многочисленные бедняки формировали всего 20 или 30 центурий, а самые малоимущие состояли в единственной центурии. Власть принадлежала имущим, как коллективно, так и индивидуально.

Детали всей этой центуриатной конструкции не только запутаны, но и во многом анахроничны. В то время как нововведения, приписываемые Нуме, как мы уже видели, действительно могли соответствовать той ранней эпохе, в случае с Сервием Туллием в качестве отца-основателя римской политической системы мы имеем дело с откровенной проекцией более поздних процедур и институтов. Трудно себе представить столь разработанную методику оценки имущества, предусмотренную цензом, в архаичном городе. Степень сложности структур, основанных на центуриях в армии и народных собраниях, несопоставима с уровнем развития в царский период гражданского общества и военного дела (не похоже, чтобы так организовывали набег на соседнее поселение). Никакие изменения в способах ведения войны или выборов, которые реально мог внести условный Сервий Туллий, даже близко не сравнимы с тем, что предполагалось в древних римских сказаниях.

Укореняя, однако, все эти структуры в «формообразующем» периоде своей истории, римские авторы таким образом подчеркивали важность некоторых ключевых институтов и взаимосвязей в политической культуре Рима, как им это виделось. Модель ценза отражала идею власти государства над отдельным гражданином, а также известную приверженность римских официальных лиц составлению документов, учету и классифицированию. Переход к центуриям проявил традиционную связь между политической и военной функциями гражданина, ведь многие века римские граждане были по определению одновременно и воинами. Издавна римская элита с гордостью осознавала, что богатство подразумевает и политическую ответственность, и политические привилегии. Именно это и имел в виду Цицерон, когда благоговейно описывал в трактате «О государстве» достижения Сервия Туллия: «Он распределил их так, чтобы исход голосования зависел не от толпы, а от людей состоятельных; он позаботился и о том, чтобы (этого всегда следует придерживаться в государственных делах) большинство не обладало наибольшей властью».[11] Этот принцип, впрочем, был в Риме не раз предметом ожесточенных споров.

Этрусские цари?

Сервий Туллий был одним из трех последних царей Рима, и если представить эту троицу пирогом, то он был бы «начинкой», окруженной сверху и снизу «коржами» двух Тарквиниев – Древнего и Гордого. Римские ученые считают, что они правили в течение всего VI в. до н. э., пока в конце концов Тарквиний Гордый не был свергнут в 509 г. до н. э. (по основным источникам). Как мы заметили, рассказы про царей этого периода выглядят не менее мифологическими, чем про Ромула. В традиционном повествовании есть хронологические чудеса вроде сказочного долголетия отдельных персонажей. Даже некоторым античным авторам становилось не по себе от мысли, что между рождением Тарквиния Древнего и смертью его сына Тарквиния Гордого прошло не менее 150 лет. Эту неловкость пытались устранить, предлагая считать второго Тарквиния внуком, а не сыном первого. Однако, начиная с этого времени, становится возможным хотя бы приблизительно привести в соответствие данные, почерпнутые в литературе (у Ливия, в частности) и извлеченные из земли. Так, например, следы храма, или храмов, датируемых VI в. до н. э., были найдены примерно в том месте, где, как утверждалось в дальнейшем, Сервий Туллий устроил два основных святилища. Тем не менее нам еще далеко до возможности сказать: «Мы нашли храмы Сервия Туллия» (независимо от того, какой смысл мы вкладываем в эти слова). Наметилось лишь некоторое сближение разных источников данных.

Два фактора отличают в глазах римлян этих трех царей от их предшественников Во-первых, особенно кровавые обстоятельства их смерти. Тарквиний Древний был убит двумя сыновьями предыдущего царя; Сервий Туллий был возведен на трон в результате дворцового переворота под руководством Танакиль, а затем убит Тарквинием Гордым. И, во-вторых, их этрусские связи. Оба Тарквиния этруски по происхождению. Предполагается, что Тарквиний Древний вместе с этрусской женой Танакиль, перебрался из этрусского города Тарквинии попытать счастья в Рим, опасаясь, что на родине его происхождение от отца-грека помешает ему выдвинуться. Особая любовь Тарквиния Приска и его жены Танакиль к Сервию Туллию позволяет заподозрить и у него этрусские корни. Среди всех прочих версий о происхождении Сервия выделяется предположение Цицерона, который прямо намекал, что он был царским внебрачным сыном.

Многих современных историков волновали эти этрусские связи. Почему именно эти цари наделены этрусскими корнями? Значит ли это, что был период в истории, когда Рим контролировался этрусскими царями?

До сих пор мы в основном рассматривали соседей Рима с юга, тех, которые упоминались в легендах о Ромуле и Энее: это, например, сабиняне и маленький городок Альба-Лонга, основанный сыном Энея и ставший местом рождения Ромула и Рема. Однако к северу (часть современной Тосканы) простирались земли этрусков, бывших самым богатым и могущественным народом Италии во времена формирования Рима. Важно подчеркнуть – земли этрусков именно во множественном числе, поскольку эти племена не составили единого государства, а представляли собой жителей отдельных городов и деревень, объединенных одним языком и характерной изобразительной культурой. В разные времена этруски по-разному распространяли свое влияние на окружающие пространства, но на пике благополучия этрусские поселения можно было встретить далеко на юге Италии до самых Помпей и их окрестностей.

Многих посетителей археологических заповедников Этрурии завораживала таинственность местности. Жутковатые кладбища с густо покрашенными надгробиями притягивали внимание многих поколений писателей, художников и туристов: от писателя Дэвида Лоуренса до скульптора Альберто Джакометти. Римских ученых также привлекала Этрурия как экзотический объект исследований (после покорения всех этрусских городов Римом) и как источник их собственных ритуалов, нарядов и религиозных обрядов. В самый ранний период истории Рима эти «этрусские места», если воспользоваться названием сборника путевых заметок Лоуренса, были влиятельными, богатыми поселениями, с хорошим сообщением между ними, не в пример слаборазвитому Риму. У них были обширные торговые связи не только по всему Средиземноморью, но и с более дальними народами: к примеру, среди археологических находок есть янтарь, слоновая кость и даже страусиное яйцо, и во всех захоронениях – изящные классические афинские сосуды (их в Этрурии найдено больше, чем в самой Греции). Все это богатство и влияние основывалось на добыче полезных ископаемых. Очень популярны были бронзовые изделия, в одних Тарквиниях их в 1546 г. обнаружилось столько, что хватило, составив в переплавленном виде около 3000 кг, на купол римского собора Св. Иоанна Латеранского. По последним данным, обнаруженные остатки железной руды на острове Питекузы (Искья) в Неаполитанском заливе имеют этрусское происхождение (с о. Эльба): говоря современным языком, железо также было статьей их экспорта.