Полная версия

Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ

При всем том невозможно, конечно, отрицать связь духовных построений с психологией и даже биологией и социологией: в этом смысле они «обусловлены», однако в этом же смысле не «детерминированы» ими. Вельдер справедливо указывал, что поиски обусловленности духовных построений и культурных феноменов сводятся к указанию «источников ошибок», объяснениям, откуда происходят какие-то преувеличения или та или иная односторонность, но из этих источников никоим образом не происходит сущностное содержание, которое позволило бы позитивно разъяснить духовное явление (всякая попытка такого рода «разъяснений» путает сферу выражения личности со сферой представления объекта). А что до формирования личной картины мира, то уже Шелер установил, что характерологические отличия и индивидуальность человека в целом лишь в той мере затрагивают его картину мира, в какой они влияют на выбор мировоззрения, однако в его содержимое они не вмешиваются. Эти обусловленные элементы мировоззрения Шелер соответственно и именует «элективными», в отличие от «конститутивных». С их помощью мы сумеем разве что понять, почему конкретный человек выбрал именно эту личную манеру воспринимать мир, но никогда не сможем «объяснить» то, что из полноты мира вошло в это индивидуальное и, допускаю, одностороннее мировоззрение. Специфика любого взгляда, способность любого мировоззрения что-то вычленять из целого лишь подчеркивает объективное бытие мира. В конце концов, нам известны источники ошибок в астрономии и обусловленность определенных отклонений при наблюдении, в том числе пресловутое «время реакции наблюдателя», но ведь эти субъективные особенности никого не побуждают усомниться в существовании Сириуса. Хотя бы по соображениям эвристики нам следует твердо занять позицию: психотерапия как таковая непричастна к любым мировоззренческим вопросам, и психопатология со своими категориями «здоровья» и «болезни» не должна судить об истинности и значимости духовного построения. Как только психотерапия пытается выносить свое суждение по этим вопросам, она впадает в грех психологизаторства.

Как было в свое время преодолено психологизаторство в истории философии, так теперь настала пора преодолеть психологизаторство в психотерапии с помощью метода, который мы решили назвать логотерапией. Логотерапии предназначено решать ту задачу, которую мы сформулировали как «психотерапию духовного»: задачу расширить нынешнее узкое представление о психотерапии и заполнить тот зазор, который мы сначала выявили теоретически, а затем подтвердили опытом терапевтической практики. Только логотерапия имеет законное право (при условии, что она воздержится от психологистических уклонений в неадекватную критику) обсуждать по существу духовную нужду душевнобольного человека{17}.

Естественно, логотерапия не призвана вытеснить психотерапию, но должна ее дополнять – и то лишь в определенных случаях. Де-факто эти задачи не новы, и эти методы, по большей части бессознательно, применялись. Мы же хотим определить, где и когда логотерапия может осуществляться де-юре. Ради полной ясности нужно провести методичное рассмотрение и прежде всего отделить элементы логотерапии от психотерапевтических. Притом мы ни на миг не забываем, что эти элементы в терапевтической практике связаны друг с другом живой связью, так сказать, сплавляются воедино в работе с пациентом. Ведь только эвристически можно их разделить, а в реальности предмет психотерапии и логотерапии, душевное и духовное неразрывно связаны в единстве человеческого бытия.

Однако принципиальный подход требует разделять духовное и душевное: они принадлежат к существенно различающимся сферам{18}. Ошибка психологизаторства заключается в произвольном переключении с одного плана на другой. При этом полностью упускается из виду автономия духовного, и это упущение естественным образом ведет к μετάβασις είς αλλο γένος[4]{19}. Избежать этого в сфере психотерапевтического лечения и преодолеть здесь психологизаторство – главная задача и основная обязанность создаваемой нами логотерапии.

Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм

Мы живем в эпоху специалистов, и они предлагают нам частные точки зрения и аспекты реальности. За деревьями научных достижений исследователь уже не видит леса реальности. И научные достижения оказываются не только разделенными, но даже противоречивыми, трудно свести их в единую картину мира и человека. Но колесо прогресса в обратную сторону не прокрутишь. В наше время, когда научные исследования стали преимущественно командной работой, без специалистов никак не обойтись. Но опасность не в том, что исследователи специализируются, а в том, что специалисты склонны к обобщениям. Нам всем известны terribles simplificateurs[5], но теперь наряду с ними появляются, я бы сказал, terribles généralisateurs[6]. «Ужасные упростители» все низводят к минимуму, стригут под одну гребенку, но «ужасные обобщатели» не только держатся за свою единую мерку, а склонны распространять собственные открытия абсолютно на все. Будучи неврологом, я считаю вполне законным рассматривать компьютерную программу как модель центральной нервной системы, например, но утверждение, будто человек всего лишь компьютер, остается ошибочным. Да, человек в чем-то – компьютер, и в то же время он бесконечно больше любого компьютера. Нигилизм ныне проявляет себя не понятием nihil – «ничто», но маскируется за выраженьицем «всего лишь».

Под влиянием спровоцированной психоанализом (и разоблаченной Боссом) тенденции персонифицировать интрапсихические инстанции наметилась склонность всюду чуять какие-то уловки и финты и бросаться их дезавуировать. Этот furor analysandi[7], как выразился на 5-м Международном конгрессе по психотерапии (Вена, 1961) Рамон Сарро, неистовство, пренебрегающее и смыслом, и ценностями, подрывает психотерапию у самых корней. Американцы называют это явление редукционизмом. Я бы определил редукционизм как псевдонаучный подход, сводящий свойственные именно человеку феномены к более низкому уровню или же выводящий эти человеческие явления из «недочеловеческих» причин. Редукционизм – это субгуманизм. Любовь – это всего лишь не достигшие цели импульсы, совесть – всего лишь «сверх-Я» (подлинный современный психоанализ уже не постулирует тождество совести и «сверх-Я», но признал и утвердил различие между ними). Одним словом, такие сугубо человеческие явления, как совесть и любовь, редукционизм сводит к эпифеноменам. Тогда и дух – всего лишь высшая нервная деятельность (и это – намек на известный труд знаменитого исследователя. Такая вот эпифеменология духа).

Ученому нигилизму, который вылился в редукционизм, соответствует нигилизм жизненный, который и выражается в форме экзистенциального вакуума. Редукционизм с его тенденцией опредметить и обезличить человека играет на руку экзистенциальному вакууму. Это может показаться преувеличением, но это вовсе не так. Вот что пишет молодой американский социолог Уильям Ирвинг Томпсон: «Humans are not objects that exist as chairs or tables; they live, and if they find that their lives are reduced to the mere existence of chairs and tables, they commit suicide»[8]. (Main Currents in Modern Thought 19, 1962). И это действительно происходит: когда я делал доклад в Университете Анн-Арбора и в том числе говорил об экзистенциальном вакууме, в последовавшем обсуждении замдекана по работе со студентами сказал, что с экзистенциальным вакуумом он по работе сталкивается ежедневно, и готов был представить целый список студентов, которых сомнение в смысле жизни довело до отчаяния, а в итоге – до самоубийства. Американские авторы первыми критически присмотрелись к так называемому редукционизму и потребовали признать подлинное подлинным, at face value[9], как они выражаются, и таким образом присоединились к европейскому феноменологическому направлению. Это не мешает им признавать достижения Зигмунда Фрейда, однако они видят в нем специалиста по мотивам, подлинность которых не всегда готовы признавать. Так, самый выдающийся из современных американских психологов – Гордон Олпорт (Гарвардский университет) – именует Фрейда «a specialist in precisely those motives that cannot be taken at their face value»[10] (Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston 1960, P. 103). В качестве примера Олпорт ссылается на отношение Фрейда к религии: «To him religion is essentially a neurosis in the individual, a formula for personal escape. The father image lies at the root of the matter. One cannot therefore take the religious sentiment, when it exists in a personality, at its face»[11] (p. 104). Олпорт совершенно справедливо замечает, что такого рода подход уже устаревает: «In a communication to the American Psychoanalytic Association, Kris points out that the attempt to restrict interpretations of motivation to the id aspect only "represents the older procedure". Modern concern with the ego does not confine itself to an analysis of defense mechanisms alone. Rather, it gives more respect to what he calls the "psychic surface"»[12] (p. 103).

Затронутая проблематика имеет не только предметную, но и человеческую сторону. Ведь нужно спросить себя, к чему мы придем, если в рамках психотерапии смысл и ценности, которыми живет пациент, не будут приниматься как подлинные. Тогда и пациента как личность мы перестаем воспринимать всерьез. Мы можем повернуть дело так, что выйдет: в его веру никто не верит. Или, говоря опять-таки словами Олпорта, «The individual loses his right to be believed»[13] (p. 96). Как в таких обстоятельствах строить доверительную связь, едва ли возможно себе представить.

Опираясь на свидетельство Людвига Бинсвангера, мы понимаем, что Фрейд видел в философии «не более» чем «самую приличную форму сублимации подавленной сексуальности». («Воспоминания о Зигмунде Фрейде», Erinnerungen an Sigmund Freud, Bern 1956, S. 19). Насколько же подозрительными должно казаться эпигонам психоанализа частное, личное мировоззрение невротика! В такой оптике философия превращается в не что иное, как теоретизацию или даже теологизацию скрытого невроза. Вопрос, не является ли, наоборот, невроз практическим проявлением несостоятельной философии, остается без внимания.

Редукционизм не избегает крайностей даже тогда, когда ограничивается генетическим и аналитическим истолкованием не творений человека, но препятствий к этим творениям, например, когда утрата веры полностью выводится из воспитания и окружающей среды. Вновь и вновь будет повторено, что так проявляется влияние отцовского образа: в данном конкретном случае оно понудило к искажению образа Бога и тем самым к отказу от религии.

Мои сотрудники взяли без отбора все случаи, встретившиеся им в практике за один день, и распределили их по корреляции между образом отца и религиозной жизнью. В этом статистическом обзоре было выявлено 23 человека с позитивными, в целом, чертами образа отца и 13, которые ничего хорошего о нем сказать не могли. И вот что примечательно: из 23, выросших в благоприятном семейном климате, лишь 16 сохранили хорошие отношения также и с Богом, а семеро впоследствии ушли от религии; среди тех 13, что росли с негативным образом отца, лишь двое позиционировали себя как атеистов, а не менее 11 ощущали призвание к вере. Итак, среди 27 взрослых верующих отнюдь не 100 % получили положительный импульс к вере в своем детстве, и, наоборот, далеко не все девять атеистов могли увязать свое неверие с негативным образом отца. Даже если в тех случаях, где обнаруживается корреляция между образом отца и образом Бога, мы предположим прямой результат воспитания, там, где образы отца и Бога отнюдь не совпадают, нам придется все же признать последствия личного решения. Способный к самостоятельному решению человек может также откинуть предполагаемые детерминанты, и одна из существенных задач психотерапии – вопреки «всемогущей обусловленности» провоцировать именно такую свободу бытия. И философия, высмеиваемая как «всего лишь сублимация подавленной сексуальности» (см. выше), и есть та, которая способна указать пациенту путь к свободе. Если бы мы начали применять философию как форму лечения, мы лишь исполнили бы завет Канта. Недопустимо заведомо отвергать Бога – и ведь вполне законно призывать на помощь медицине химию, например!

Мы бы не стали спорить против здравого детерминизма, но мы выступаем против того, что я назову «пандетерминизмом»{20}. Человек, разумеется, во многом детерминирован, то есть определяется предпосылками – биологическими, психологическими или социальными, и в этом смысле он отнюдь не свободен, не свободен от этих предпосылок и вообще не свободен от чего-либо, существует лишь свобода «для», а не «от», свобода занять определенную позицию по отношению ко всем предпосылкам, и об этой особой человеческой возможности пандетерминизм забывает, в упор ее не видит.

И не надо напоминать мне о том, насколько обусловлено бытие человека, – в конце концов, я врач с двумя специальностями, невролога и психиатра, и очень неплохо разбираюсь в биопсихологическом устройстве человека, однако я не только медик-специалист, но и человек, переживший четыре концентрационных лагеря, а потому я знаю также, что человек обладает свободой выйти за пределы всех предпосылок и противопоставить даже самым тяжелым и страшным обстоятельствам ту силу, которую я решил назвать упрямством духа.

Imago hominis

[14]

За спасение человеческого от редукционистских устремлений плюралистической науки мало кто так ратовал, как Николай Гартман с его онтологией и Макс Шелер с его антропологией. Они исследовали различные уровни – телесный, душевный и духовный. Каждому из них соответствует своя наука: телесному – биология, душевному – психология и т. д. Соответственно развивается и множество наук, но где же тогда единство человека? Где человеческое бытие, где мозаика, сложившаяся из рывков и скачков, «качественных скачков», по Гегелю? Искусство определяется как единство во многообразии; человека я бы определил как единство вопреки многообразию. Ведь вопреки онтологическим различиям и расхождениям тех или иных форм бытия существует онтологическое единство. Суть человеческой экзистенции – совпадение антропологического единства и онтологических различий, единой человеческой формы существования и различных форм существования, к которым она может быть причастна. Словом, человеческое бытие – это, повторим выражение Фомы Аквинского, unitas multiplex[15].

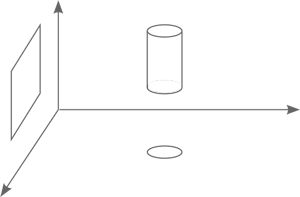

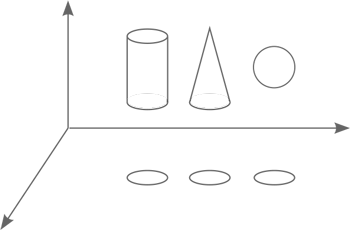

Здесь неуместен ни плюрализм, ни тот монизм, который мы наблюдаем у Бенедикта Спинозы в Ethica ordine geometrico demonstrata («Этика, доказанная в геометрическом порядке»). Но пусть будет и мне позволено представить imago hominis ordine geometrico demonstrata, образ человека, переданный геометрическими аналогиями. Я выстроил эту геометрическую онтологию в 1953 году («Ежегодник психологии и психотерапии», Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie 1, 186, 1953) и установил два ее закона, первый из которых гласит:

«Один и тот же предмет, когда из трехмерного пространства строят его проекции в измерениях более низкого уровня, дает противоречивые образы: например, если я попытаюсь сделать двухмерные проекции стакана, то есть цилиндра, то в одном ракурсе я получу круг, а в другом – прямоугольник. И еще в одном отношении эти проекции будут неверны: мы получим замкнутые фигуры, а стакан ведь – открытый сосуд».

Второй закон геометрической онтологии гласит:

«(Не одни и те же, но) разные предметы, когда из трехмерного пространства строят их проекции (не в разные, но) в одно и то же измерение, более низкого уровня, дают образы (не взаимно противоречивые, но) неоднозначные. Например, если я сделаю двухмерные проекции цилиндра, конуса и шара, то в любом случае получу круг. Представьте себе тени – они неоднозначны, поскольку по ним я не могу судить, отбрасывает ли эту круглую тень цилиндр, конус или шар».

Как применяются эти рассуждения к человеку? Опять-таки, когда из особого человеческого измерения мы низводим его на уровни биологии или психологии, получаются взаимопротиворечащие проекции. Проекция на биологический план представляет нам соматические явления, а проекция на психологический план – психические явления. Но в свете геометрической онтологии это противоречие между проекциями не нарушает человеческое единство, как противоречие между кругом и прямоугольником не побуждает нас усомниться, видим ли мы проекции одного и того же цилиндра{21}. Но вот что следует помнить: то единство человеческого бытия, которое снимает противоречие между многообразием различных форм, к которым оно причастно, это устранение противоречий между телом и душой, совпадение противоположностей (coincidentia oppositorum) как у Николая Кузанского, напрасно было бы искать на тех уровнях, на которых мы получили проекции: совпадение существует исключительно в измерении более высокого уровня, в измерении собственно человеческого.

Итак, мы не можем надеяться, что сумеем разрешить психофизическую дилемму. Но вполне вероятно, что геометрической онтологии удастся пролить свет на вопрос, почему психофизическая проблема остается неразрешимой. Аналогично обстоит дело и с проблемой свободы воли. Подобно тому как открытый сосуд дает в горизонтальной и боковой проекции закрытые фигуры, так и человек на биологическом уровне предстает закрытой системой физиологических рефлексов, а на психологическом уровне – закрытой системой психологических реакций. Вновь проекции приводят нас к противоречию, ведь природе человека свойственна открытость, «открытость миру» (Шеллер, Гелен и Портман). Быть человеком – значит выходить за пределы себя. Смею утверждать: суть человеческой экзистенции – в такой самотрансцендентности. Быть человеком – значит всегда тянуться вовне, к чему-то или кому-то другому, быть преданным любимой работе, любимому человеку или Богу. Такая самотрансцендентность выходит за пределы любого образа, представляющего человека в духе монадологизма (Frankl, Der Nervenarzt 31, 385, 1960) как существо, которое не ищет смысла и ценности вне себя, устанавливая в этих поисках связь с миром, но которое полностью и исключительно поглощено самим собой, стремясь к достижению или восстановлению гомеостаза. А что принцип гомеостаза не соблюдается полностью даже в биологии, не говоря уже о психологии (доказано Бераланффи, Голдштейном, Олпортом и Шарлоттой Бюлер), об этом монадологизм знать не хочет. Но закрытые системы физиологических рефлексов и психологических реакций не противоречат природе человека, если рассматривать их в свете геометрической онтологии, как закрытые фигуры прямоугольника и круга в боковой и горизонтальной проекции не опровергают открытую форму стакана.

Итак, становится ясно, что открытия, сделанные на более низких уровнях измерения, имеют значение лишь на этих уровнях, и это относится также к таким однобоким направлениям, как учение Павлова об условных рефлексах, бихевиоризм Уотсона, психоанализ Фрейда и индивидуальная психология Адлера.

Гениальность Фрейда позволила ему осознать привязанность его теории к определенному измерению. Он писал Людвигу Бинсвангеру: «Я всегда пребываю лишь в подвале и цокольном этаже здания» (Ludwig Binswanger, Erinnerungen an Sigmund Freud, Francke, Bern 1956, S. 115.). Попытка редукционизма в форме психологизаторства, даже, я бы сказал, патологизма, удалась Фрейду, лишь когда он добавил к сказанному оговорку: «Для религии я уже подобрал местечко в моем низеньком домике, наткнувшись на категорию "общечеловеческого невроза"». И тут уже Фрейд допустил ошибку.

Стоит обратить внимание на оговорку «в низеньком домике». Надо понимать, что все эти упоминания «более высоких» и «более низких» измерений не представляют собой табели о рангах, мы не подразумеваем при этом большую или меньшую их ценность. В геометрической онтологии более высоким будет более всеохватывающее измерение, а более низкое сосредоточено и замкнуто в самом себе. И по Гегелю, возможно «снятие» более низкого измерения в более высоком. Так человек, оставаясь в каком-то смысле растением и животным, становится человеком. Так самолет не утрачивает способности нестись по плоскости, словно автомобиль, но вполне раскрывает суть своего бытия как самолета, когда отрывается от земли и поднимается в воздух. Конечно, инженер-конструктор задолго до того, как самолет будет завершен и сможет подняться в воздух, уже способен судить, способна ли эта машина летать, – это я намекаю на идею Портмана, что человеческую природу можно проследить даже на анатомическом уровне, что дух преобразил даже наши тела.

Однако наука не только вправе, но даже обязана, отрешившись от многомерности, выделять из всего спектра реальности лишь какую-то одну интересующую ее частоту и ее изучать. Делать проекции не только «законно», но и правильно. Ученый должен вникать в образ так, словно имеет дело с одномерной реальностью, но не увлекаться настолько, чтобы забывать о возможных погрешностях и не учитывать их в своей работе.

И тут напомним еще раз, как применяется к человеку второй закон геометрической онтологии: если я построю не двухмерную проекцию трехмерного предмета, а проведу психиатрическое исследование Федора Достоевского или Бернадет Субиру, то для меня, как для психиатра, Достоевский окажется всего лишь эпилептиком, ничем не отличающимся от прочих эпилептиков, а Бернадет – еще одной истеричкой с религиозными галлюцинациями. Все то, чем они оба были сверх этого, не умещается на психиатрическом плане. И творчество Достоевского, и религиозный опыт Бернадет выходят за пределы психиатрического уровня. На психиатрическом уровне все остается неоднозначным до тех пор, пока не проступит нечто иное, что скрывается за этим отображением. Так тень остается неоднозначной, пока я не выясню, отбрасывает ли ее цилиндр, конус или шар.

Патология ведь нуждается в диагнозе, «диа-гнозе», распознавании, поиске логоса, который прячется за патосом, поиске смысла этого страдания. Всякая симптоматика ждет диагноза и этиологии, а поскольку этиология, как мы убедились, неоднозначна, тем более неоднозначна и симптоматика.

Психогенез психологизаторства

В завершение главы не откажу себе в удовольствии еще раз обратить психологизаторство против него самого, побить его его же собственным оружием. Мы, можно сказать, обращаем копье острым концом к нападающему и используем приемы психологизаторства против него самого, исследуя его собственный психологизаторство, то есть те мотивы, которые лежат в его основе. Спросите себя: каково его скрытое содержание, его тайная тенденция? Ответ будет: тенденция к обесцениванию, и в особенности – к обесцениванию предполагаемого духовного содержимого рассматриваемых психологизаторством душевных актов. Тенденция к обесцениванию побуждает психологизаторство постоянно что-то разоблачать, он все время стремится сорвать с чего-нибудь маску, все время занят поиском неподлинных, то есть невротических, мотиваций. Он отвергает любые вопросы о значимости не только религиозной или творческой, но даже и научной деятельности и бежит из сферы содержания в сферу актов. В конечном счете психологизаторство представляет собой бегство от мощной полноты данных, требующих познания, от задач, требующих решения, то есть бегство от реальности.

Повсюду он видит маски, и только маски, а за ними не желает различать ничего, кроме невротических мотиваций. Все ему кажется ненастоящим, неподлинным. Искусство, если его послушать, представляет собой, «в сущности, всего лишь» бегство от жизни или от любви; религия – «всего лишь» страх первобытного человека перед космическими силами. Великие духовные творцы превращаются в невротиков или психопатов. Со вздохом облегчения видишь, как после акта «дезавуирования», произведенного таким «разоблачительным» психологизаторством, Гёте, скажем, тоже выйдет, «в сущности, всего лишь» невротиком. Это направление мысли признает всего лишь такое «в сущности», а потому «в сущности» ничего и не видит. Если мы и установим, что то или иное является маской или средством для достижения какой-то цели, разве из этого непременно следует, что ничего сверх этого тут и нет, только маска, только средство для достижения цели? И так-таки не существует ничего подлинного, исконного, неопосредованного? Индивидуальная психология проповедует мужество, позабыв о смирении – о смирении перед плодами духовного творчества, перед духовным как особого рода миром, чье бытие и чьи ценности не могут однозначно и просто проецироваться на психологический уровень. Искреннее смирение свидетельствует о не меньшей – если не большей – внутренней силе, чем мужество.

Так что в итоге суждение о «разоблачительной» психотерапии превращается в осуждение: если посветить на нее ее собственным светом, если поднести ей, словно василиску, зеркало, то обнаружится, что она, как все виды психологизаторства, упорно обходит проблему значимости и в научной сфере, и в мировоззренческой.