Полная версия

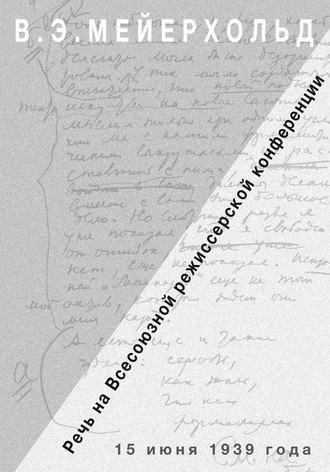

Речь на Всесоюзной режиссёрской конференции 15 июня 1939 года

Незадолго до конференции («в начале июня») Февральский услышал от Мейерхольда о намерении заново поставить в Александринском театре «Грозу» А. Н. Островского в декорациях А. Я. Головина, выполненных для мейерхольдовского спектакля 1916 года, и вернуться к «Борису Годунову» (его работа над пушкинской трагедией в ГосТИМе в 1937 году была оборвана)[55]. Н. К. Черкасов надеялся сыграть Кюхельбекера в инсценировке «Кюхли» Ю. Н. Тынянова, ставить которую там же должен был Мейерхольд[56].

Редкую неделю в апреле-мае 1939 года газеты не упоминали имя Мейерхольда в положительном контексте.

«Литературная газета» 26 апреля сообщала, что он председательствовал и «произнёс большую речь» на ленинградском обсуждении статей Н. Е. Вирты и Ю. П. Германа, посвящённых неблагополучию в драматургии – он говорил о закрепившемся праве многих инстанций «поправлять» драматурга и об оглядке авторов и режиссёров на репертком как о главных причинах конъюнктуры[57].

27 апреля «Вечерняя Москва» поместила изложение выступления Мейерхольда в Доме кино на обсуждении фильма А. Довженко «Щорс»; стенограмму этого выступления готовился напечатать в майском номере журнал «Искусство кино»[58].

В первомайском номере «Советского искусства» появилось подписанное Мейерхольдом приветствие лётчикам В. К. Коккинаки и М.X. Гордиенко, совершившим 28–29 апреля первый беспосадочный перелёт в США.

По приглашению Фадеева 19 мая Мейерхольд был в Союзе писателей на обсуждении планов создания народно-героического театра, говорил о выходе за пределы театра-коробки, о том, что актёрам «надоело копаться в узких бытовых темах» – «такие темы бывают нужны, они интересны, но актёры тоже хотят расправить крылья»[59]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Постановление на арест Мейерхольда составлено 19 июня 1939 года, в тот же день его утвердил Л. П. Берия; 20 июня было получено согласие зампрокурора, и тогда же в Ленинград (куда Мейерхольд уехал вечером 15-го) телеграфом поступило распоряжение об его задержании и направлении спецконвоем в Москву.

Физкультурный парад состоялся в Москве в Всесоюзный день физкультурников 18 июля 1939 года. Режиссёрский сценарий выступления студентов Института Лесгафта и разработка этого сценария хранятся в РГАЛИ (ф.998, оп.1, ед. хр.363 и 364). Участвуя в параде, ленинградцы продемонстрировали «высший пилотаж гимнастики» (Ленинградская правда, 1939, 20 июля). В дневнике А. К. Гладкова сохранено признание Мейерхольда в том, что за подготовку лесгафтовцев он взялся «для заработка», и приведена его шутка: «Вот я опять на Офицерской!» (Наше наследие, 2014, № 110, с.108; запись датирована 11 июня 1939 года, но она безусловно введена в дневник при его позднейшей авторской доработке). Институт находился на ул. Декабристов, бывшей Офицерской, где в 1906–1907 годах Мейерхольд работал в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской.

2

В хронике «Известий» 16 июня сообщалось:

«С большим интересом отнеслась конференция к выступлению народного артиста Республики В. Э. Мейерхольда. Свою продолжительную речь он посвятил анализу собственных творческих ошибок, а также затронул вопросы повседневной производственной жизни театра».

3

В репортёрской заметке «Вечерней Москвы» 16 июня был выборочно дан пересказ первых страниц стенограммы мейерхольдовского выступления:

«С большим вниманием конференция выслушивает речь народного артиста Республики Вс. Мейерхольда, посвятившего первую часть выступления критике своих формалистических ошибок.

– Мы должны вскрыть корни ошибок формалистов и натуралистов, – говорит Вс. Мейерхольд, – для того, чтобы этих ошибок не повторять. Нам, художникам, ошибавшимся, натворившим немало бед в искусстве – и мне, и Шостаковичу, и Сергею Эйзенштейну, – дана полная возможность рабо тать и исправить свои ошибки.

Вс. Мейерхольд называет главные и основные из своих ошибок: это подмена внешней формой внутреннего содержания пьесы и образного мира писателя, увлечение классическими пьесами за счет советских пьес и др.

– Не надо было мне также, – говорит Вс. Мейерхольд, – такие мои лабораторные работы, как «Лес» и «Ревизор», показывать широкой публике. За этими моими постановками последовал акимовский «Гамлет» в Театре им. Вахтангова, и если бы нас вовремя не остановили, то неизвестно, каких бед в искусстве могли бы натворить формалисты. Поэтому совершенно правильным явилось постановление о закрытии театра, которым я руководил. Это урок для всех тех, кто идёт неправильными путями в искусстве.

Вторую часть своего выступления Вс. Э. Мейерхольд посвящает практическим вопросам режиссёрской работы. Он говорит о том, что режиссёры должны являться своеобразными инженерами театра, работающими не только с актёрами по внутреннему и проникновенному раскрытию образа, но и тесно связанными со всеми делами театра» (ср. ниже, с. 109–112).

Изложения последней речи Мейерхольда корреспондентами «Известий» и «Вечерней Москвы» остались не зарегистрированы в «Библиографическом указателе книг, статей, переводов, бесед, докладов, высказываний, писем В. Э. Мейерхольда» (М.,1974).

4

Эти отклики см. ниже на с.63 в примеч.128.

5

В «Советском искусстве» 21 июня публиковалась стенограмма заключительного слова М. Б. Храпченко, произнесённого 19 июня. В его тексте уцелел – с небольшой правкой, усиливавшей отрицательную интонацию – абзац о том, что в речи Мейерхольда признание им своим ошибок прозвучало формально: «Здесь выступал В. Э. Мейерхольд, он говорил о своих ошибках. Но признание ошибок было формальным. Партия учит нас, что дело вовсе не в том, чтобы признать ошибки, а в том, чтобы показать существо этих ошибок, их характер, в том, чтобы учить на этих ошибках других, учить прежде всего нашу молодёжь, показать ей, к чему ведут эти ошибки, откуда они происходят и каков путь их преодоления. Вот об этом В. Э. Мейерхольд ничего не сказал. Он ничего не сказал о характере своих ошибок, которые привели к тому, что его театр стал театром, враждебным советскому народу, театром, который был закрыт по решению партии и правительства» (ср. с. 156–157). В издании материалов конференции (см. примеч. 6) этот фрагмент не воспроизведён.

В тот же день в очередном номере журнала «Декада московских зрелищ» (№ 18) в подборке коротких интервью с режиссёрами («Творческие планы») появилось сообщение: «Вс. Мейерхольд, народный артист РСФСР: В государственном Оперном театре им. Станиславского буду работать над оперой С. Прокофьева “ Я, сын трудового народа” по одноименной повести В. Катаева. Художник спектакля А. Тышлер. Премьера состоится в декабре».

6

См.: Режиссёр в советском театре. Материалы первой всесоюзной режиссёрской конференции. М.-Л.,1940, с.382. Далее: Материалы.

7

Стенограммы заседаний конференции хранятся в РГАЛИ в фондах Всесоюзного комитета по делам искусств (ВКИ, ф.962, оп.7, ед. хр.457–464) и Всероссийского театрального общества (ВТО, ф.970, оп.1, ед. хр.485–490). Оба комплекта в разной степени не полны, но дополняют друг друга.

8

См.: Елагин Ю. Б. Тёмный гений (Всеволод Мейерхольд). Нью-Йорк, 1955. Книга была переиздана в 1982 г.; в 1998 г. появилось её переиздание в России в издательстве «Вагриус».

9

См. там же, с. 389, где Елагин повторяет свой вымышленный рассказ о выступлении Мейерхольда на конференции, впервые обнародованный им в 1952 в книге «Укрощение искусств». Переиздания: Л.,1988; М.,2002.

Детали рассказа позволяют допустить, что Елагин не был на заседаниях конференции. В частности, Мейерхольд перед выступлением находился не в зрительном зале, а в президиуме на сцене Дома актёра.

10

См. там же, с. 406–410.

Этот текст всё ещё воспринимается иногда пишущими о Мейерхольде как достоверный, что позволяет им отвергать подлинную стенограмму. Так, автор книги «Мейерхольд», изданной в 1991 г. на русском языке в Тель-Авиве (и позже переизданной в Москве) Арье Элкана готов предположить, что эту стенограмму кто-то когда-то сфальсифицировал и подложил в архив. Но тогда следовало бы проверить на подлинность всю цепочку уцелевших архивных документов, связанных с последней речью Мейерхольда, и все упоминания о ней в июньских газетах 1939 года.

Книге Елагина полвека, попытку Елагина воскресить имя Мейерхольда нельзя не ценить. И тем естественнее задаться вопросом: что у Елагина восходит к документам, что – к его личному довоенному московскому опыту, а что с документами расходится. Легенде, созданной Елагиным, суждено остаться в мейерхольдоведении на правах легенды, опровергаемой документами.

11

В архивном фонде ВТО стенограмма выступления Мейерхольда отсутствует.

12

См. ниже, с. 29–31, 36–37, 73–75.

13

«К старой дореволюционной интеллигенции, служившей помещикам и капиталистам, вполне подходила старая теория об интеллигенции, указывающая на необходимость недоверия к ней и борьбы с нею. ‹…› Для новой интеллигенции нужна новая теория, указывающая на необходимость дружеского отношения к ней, заботы о ней, уважения к ней и сотрудничества с ней», – говорилось в докладе. Подобные формулировки истолковывались пропагандой как «завершение марксистско-ленинскского учения об интеллигенции».

Эта тенденция была гласно заявлена ещё 17 мая 1938 года, когда на приёме преподавателей ВУЗов Сталин сказал о «всесилии союза старых работников науки с молодыми» (см: Правда, 1938, 19 мая).

В постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды» от 14 ноября 1938 года «пренебрежительное, высокомерное отношение к партийному и непартийному интеллигенту» оценивалось как «антибольшевистское», «дикое, хулиганское и опасное для советского государства» (см: Правда, 1938, 15 ноября).

14

Фадеев А. А. Коммунистическое воспитание трудящихся и советское искусство. – Правда, 1939, 16 апреля.

Впервые эти положения Фадеев обнародовал (упомянув, по-видимому, в частности, о необходимости вернуть Мейерхольда к полноценной работе) в Киеве на юбилейном шевченковском пленуме правления Союза писателей, проходившем 3–5 апреля.

Он вновь повторил те же оценки в Москве на партсобрании Союза писателей 7 апреля и на общемосковском писательском собрании 16 апреля (в день выхода его статьи в «Правде»). См.: Литературная газета, 1939, 20 апреля.

Статья Фадеева и опубликованная «Правдой» десятью днями ранее статья драматурга Н. Е. Вирты «О смелости подлинной и мнимой» пробудили «энтузиазм ‹…› во всей армии работников советского искусства», – так сказал на режиссёрской конференции театральный критик П. И. Новицкий (в недавнем прошлом крупный театральный функционер, летом 1939 года он был консультантом ВТО и членом бюро режиссёрской секции). См.: РГАЛИ, ф.962, оп.7, ед. хр.460, л.135. При правке стенограммы появился вариант: «После того, как были напечатаны статья тт. Вирты и Фадеева, у всей армии работников советского искусства создался огромный подъём» (Материалы, с.147).

15

См.: Вопросы литературы, 1989, № 6, с. 160–161; Театр, 1990, № 1, с. 144–145.

16

Материалы, с.147.

17

Там же, с.112. Ср. ниже с. 137–138.

18

Там же, с.147.

19

Там же, с.122. Н. О. Волконский, в прошлом режиссёр Малого театра, работал в 1939 году в Центральном театре транспорта.

20

Там же, с.195.

21

См.: РГАЛИ, ф.962, оп.7, ед. хр.463, л.69–70.

22

См. ниже, с.156.

23

Материалы, с.108.

24

Там же.

25

Там же, с.87.

26

Там же, с.95 и 251. См. ниже, с.156.

27

Образцов С. В. За творческую индивидуальность в театре // Правда, 1939, 7 мая.

28

Материалы, с.157.

29

РГАЛИ, ф.962, оп.7, ед. хр.460, л.134; ср.: Материалы, с.147.

30

См.: «…даже железный организм не может выдержать всех этих потрясений» // Театр, 1990, № 1, с. 138–140.

«Уж не знаю, в состоянии ли вы себе представить, как радовались, когда Керженцев возглавил Комитет по делам искусств», – вспоминала Т. С. Есенина отношение Мейерхольда и З. Н. Райх к назначению Керженцева (Есенина Т. С. О В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх. Письма К. Л. Рудницкому. М.,2003, с.72). О переменах в позиции Керженцева см. там же, с. 124–126.

31

Ср. письмо П. М. Керженцева И. В. Сталину и В. М. Молотову от 20 февраля 1936 года и воспоминания М. И. Имаса в кн.: МХАТ Второй. Свидетельства и документы. 1926–1936. Составитель З. П. Удальцова. М.,2011, с.644 и 666–667.

32

См.: Правда, 1938, 18 и 20 января.

33

См.: Материалы, с.45. М. Б. Храпченко сменил на этом посту А. И. Назарова, назначенного в 1938 году на место Керженцева, но не задержавшегося в ВКИ. В дни конференции Храпченко был ещё и.о. председателя ВКИ.

Керженцеву припоминали и его прошлое, выглядевшее теперь как цепь ошибок – пропаганду пролеткультовских идей на рубеже 1910-х – 1920-х годов, публиковавшиеся в 1920 году в «Вестнике театра» призывы к категорическому осовремениванию классического репертуара, защиту ГосТИМа в 1928 году, когда театру грозило расформирование. В новых условиях всё это выглядело объяснением его «полной беспомощности в реализации прямых указаний партии и товарища Сталина» (см. передовую статью «Большие задачи советского театра» // Театр, 1938, № 4, с. 4–5).

34

Направленное руководству страны в ноябре 1940 г. предложение Храпченко закрыть Камерный театр было отвергнуто как излишнее. См.: Деятели русского искусства и М. Б. Храпченко. Свод писем. Издание подготовил В. В. Перхин. М.,2007, с. 410–412.

Уничтожение театра было отложено на десятилетие и состоялось после замены Храпченко П. И. Лебедевым, уполномоченным вести много более жёсткий курс.

35

См.: Солодовников А. В. Мы были молоды тогда // Театральные страницы. Редакторы-составители Ю. С. Рыбаков и М. Д. Седых. М.,1979, с. 186–223.

36

Советское искусство, 1939, 2 июня.

37

Дурылин С. Н. О театральности // Советское искусство, 1940, 20 июля.

38

Там же.

39

Проблемам «театральности» в начале 1941 года журнал «Театр» (№ 4) посвятил статьи А. Д. Попова, С. М. Михоэлса, Ю. А. Завадского, Г. Н. Бояджиева.

В 1943 году газета «Литература и искусство» поместила «в порядке обсуждения» статьи Ю. С. Калашникова «Спектакли и режиссёры» (30 января), Ф. Васильева «В защиту театральности» (13 февраля), Г. Н. Бояджиева «Что такое театральность» (13 марта), В. Г. Сахновского «О театральности подлинной и мнимой» (8 мая), Н. П. Охлопкова «О богатстве красок искусства» (18 мая).

В 1945 году вышла в свет книга Г. Н. Бояджиева «Театральность и правда», написанная в обоснование прав театра на поиски театральности при верности господствовавшим представлениям о жизненной правде и в защиту отдельных условных приёмов, преимущественно публицистических и плакатных.

40

Правда, 1939, 16 апреля.

41

См.: Алперс Б. В. Театральные очерки. В 2-х т. Т. 1, М.,1977, с.212.

42

Литературная газета, 1939, 26 апреля.

43

Там же. Пьесу Шандора Гергеля и О. С. Литовского «Мой сын» поставил И. Н. Берсенев; режиссёрами спектакля «Нора» были С. В. Гиацинтова и И. Н. Берсенев.

44

Там же.

45

К этому времени Мейерхольд показал третью редакцию «Маскарада» и завершил в Оперном театре им. К. С. Станиславского начатую Станиславским работу над оперой «Риголетто» (премьера 10 марта 1939).

46

Там же, 6 мая. Это выступление вошло в сборник Фадеева «Литература и жизнь. Статьи и речи» (М.,1939.) Авторское предисловие датировано ноябрём 1939 года, книга вышла в свет после ареста Мейерхольда, упоминания о нём в ней сняты.

Включая текст выступления в сборник «За тридцать лет» (М.,1957), Фадеев восстановил фрагменты о Мейерхольде и внёс в них небольшие стилистические изменения. Сборник вышел в свет после самоубийства Фадеева.

В воспоминаниях И. Г. Эренбурга лаконично отмечено отношение Фадеева к Мейерхольду: «В 1948 году я шёл по одной из пензенских улиц с А. А. Фадеевым. Вдруг Фадеев остановился: “Это дом Мейерхольда…” Мы молча постояли; потом Александр Александрович в тоске сказал “эх”, махнул рукой и быстро зашагал к гостинице». «Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперёд. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: “Его обманывают…”» (Эренбург И. Г. Собр. соч. М.,1967, т.8, с.341; т.9, с.602).

47

Литературная газета, 1939, 6 мая.

48

Юзовский И. И. Лермонтовский спектакль // Советское искусство, 1939, 12 февраля.

49

Варшавский Я. Л. Третье рождение «Маскарада» // Советское искусство, 1939, 25 января.

50

Мацкин А. П. «Маскарад» // Литературная газета, 1939, 26 января. Секция театральных критиков направила Мейерхольду 10 февраля 1939 года поздравительную телеграмму (РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед. хр.2992, л.4):

«Москва Брюсовский 12 квартира 11 Мейерхольду.

Дорогой Всеволод Эмильевич, мы приветствуем Вас с Вашим шестидесятипятилетием. Мы рады, что Вы молоды душой и здоровы. Глубоко верим, что мы ещё не раз с Вами встретимся на путях большого советского искусства.

Альтман, Алперс, Варшавский, Гурвич, Гус, Залесский, Калашников, Мацкин, Меерович, Тальников, Юзовский».

51

Договор о возобновлении «Маскарада» был заключён 2 октября 1938 г.; ленинградские репетиции шли с 3-го по 9 октября и с 7-го по 28 декабря, 29 декабря состоялась премьера.

На сдаче «Маскарада» в Ленинграде Мейерхольд говорил: «Пользуюсь случаем, что здесь председатель Всесоюзного комитета по делам искусств налицо, чтобы заявить: я даю обещание такую же большую энергию, какую я потратил на восстановление этого классического спектакля, направить к тому, чтобы создать классический советский спектакль. Я буду прилагать все силы к тому, чтобы в Москве связаться потеснее с драматургами, и кое-какие шаги уже предприняты мною здесь в Ленинграде. Я хотел бы, чтобы моя работа над советской классической пьесой протекала здесь, в этом же театре – просто потому, что я привык к этому театру, с этими людьми я работал долго и давно, и мне легче с ними работать. Думаю, что эту возможность мне предоставят, и мы не ударим в грязь лицом и тут, потому что все же советской классики мы ещё не создали и должны напрячь все усилия – и режиссеры, и актеры, и ВКИ поможет нам, и Ленрепертком, и Главрепертком. Мы должны все вместе эту задачу выполнить в кратчайший срок, потому что, действительно, с репертуаром у нас пока ещё слабовато, и тот классический советский репертуар, о котором говорил товарищ Сталин, говоря об оперных спектаклях, должен быть и в драме. Мы отстаем в этой области, и в драме мы должны обязательно эту программу выполнить» (Театр, 1990, № 1, с. 143–144; Мейерхольд репетирует. М.,1993. Т.2, с. 385–386).

Мейерхольд имел в виду беседу И. В. Сталина и В. М. Молотова 17 января 1936 года с автором оперы «Тихий Дон» И. И. Дзержинским, дирижёром С. А. Самосудом и режиссёром М. А. Терешковичем после последнего из гастрольных спектаклей ленинградского Малого оперного театра в Москве. Об этой беседе «Правда» сообщила 20 января 1936 года, за неделю до появления на её страницах редакционной статьи «Сумбур вместо музыки».

На партсобрании ГосТИМа «По вопросу о дискуссии на музыкальном фронте» 25 февраля 1936 года Мейерхольд говорил: «Когда товарищ Сталин смотрел “Тихий Дон”, он, беседуя с Самосудом и другими творцами этого спектакля, сказал: “Да, классика хороша, но нужно нам создать свою советскую классику!” Вы видите, он не сказал: “Давайте брать советскую классику!” – а сказал: “Надо приняться за создание советской классики”» (РГАЛИ, ф.998, оп.1, ед. хр.678, л.9).

52

А. Н. Толстой появился «на горизонте» у Мейерхольда недели через две после закрытия ГосТИМа «с разговорами о постановке “Декабристов” Шапорина в Ленинграде»; Толстой работал тогда над либретто этой оперы. Тогда же возник слух, что Мейерхольду «дадут ставить оперы» (Дневник Е. С. Булгаковой. М.,1990, с.181).

53

См.: Февральский А. В. Записки ровесника века. М.,1976, с.300.

Б. И. Равенских (он по рекомендации Мейерхольда в 1938 г. после закрытия ГосТИМа был принят в студию Станиславского) рассказывал, вспоминая о Мейерхольде, что в тот период «во МХАТе думали пригласить его ставить “Гамлета»”». См.: Равенских Б.И. Размышления о Толстом // Классика и современность. Проблемы советской режиссуры 60–70 годов. М.,1987, с.343.

Циркулирование подобных слухов среди молодёжи студии безусловно связано с позицией, которую занимало по отношению к Мейерхольду Станиславский. Возможно, слух был вызван лишь тем, что в начале 1938 года Мейерхольд присутствовал в студии «на занятиях по “ Гамлету”» (см.: Кристи Г.В. Возвращение к Станиславскому // Встречи с Мейерхольдом. М.,1967, с.582).

54

См.: Переписка Бориса Пастернака. М.,1990, с.166.

55

См.: Февральский А.В. Записки ровесника века. М.,1976, с.300.

56

См.: Филиппов Б. М. Записки домового. М.,1978, с.311; Золотницкий Д.И. Мейерхольд. Роман с советской властью. М.,1999, с.314.

57

В обзоре «О смелости подлинной и мнимой. Обсуждение статьи Н. Вирты в Ленинграде» (Литературная газета, 1939, 26 апреля) сообщалось:

«На днях Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества и драматическая секция ленинградского ССП провели обсуждение вопросов, связанных со “ смелостью подлинной и мнимой” в театре и драматургии. Председательствовал на собрании народный артист РСФСР Вс. Мейерхольд. ‹…›

Большую речь произнёс Вс. Мейерхольд.

– Драматурги, – говорит он, – приносят сейчас в театр не пьесы, а сырьё. “Зачем я буду приводить пьесу в образцовый вид, – рассуждают они, – если местный репертком, Главрепертком, Управление по делам искусств – любая из этих инстанций – будут пьесу поправлять”. И драматург лишь приблизительно намечает своё произведение. Оно в окончательном виде приходит, наконец, к режиссёру и тот… начинает переделывать пьесу!..

Говоря о смелости художника, о новаторстве, Вс. Мейерхольд называет кинокартину А. Довженко “Щорс”. Довженко, – говорит Вс. Мейерхольд, – писатель, поэт, художник, воин, который борется за новую социалистическую культуру.

– Мы много говорим об оборонной тематике в драматургии. Но некоторые товарищи полагают, что, показав на сцене пограничников, они решают проблему оборонной пьесы. Есть ли у нас пьесы, в которых выражен тот величественный пафос, который мы ощущаем в довженковском “Щорсе”, пьесы, которые, подобно “Щорсу”, звали бы нас идти в грядущие бои бесстрашно, с гордыми лицами.