Полная версия

Тайный код Петербурга

Петербургские барышни и кавалеры знали язык цветов. Достаточно было преподнести в подарок девушке скромный букетик фиалок, чтобы она поняла: кавалер днём и ночью думает о ней. С помощью гортензии благодарили друга за понимание, водяная лилия сообщала о заполнившей душу страсти, а орхидеи выражали нежность и любовь.

Не меньшее значение имело, как цветы преподнесены – соцветиями вниз или вверх, есть ли в букете листья, шипы, бутоны. Было важно не только количество цветов, но и в какой руке – правой или в левой – преподносится букет.

Даже наклон руки имел свой смысл: вправо – «да», влево – «нет». Если дама, принимая цветок от кавалера, прикалывала его к волосам, это означало предостережение, а если у сердца – любовь.

Иногда цветы присылались вместо писем.

Например, гиацинт по числу бутонов «назначал» день встречи, а колокольчик по количеству цветков «уточнял» час свидания. Гербера намекала на то, что лучше быть вместе. Ирис говорил: «Я очень дорожу твоей дружбой». Листья пальмы в смешанном букете означают, что «вы самая-самая лучшая во всём».

Букет, перевязанный ниткой жемчуга, подчёркивал восхищение красотой той, кому предназначались цветы.

Если же в букет был вплетён бисер, это был грустный намёк на отчуждённость.

В самом начале XIX века в Петербурге, а затем в России пользовались популярностью «александровские» букеты. Они были названы так в честь русского императора Александра I.

Александр I Павлович

Петербургский журнал так описывал рождение этой моды: «В память пребывания императора Александра в Европе дамы взяли за правило носить букеты, которые созданы из цветов, составляющих по начальным буквам своих названий имя Alexandre. Без этих букетов ни одна порядочная женщина не смеет показаться в обществе, ни в театре, ни на гулянье.

Букеты отличались только величиною и ценностью: большие носили на груди, а маленькие – в прическе.

Наши предки знали, что мудрость состоит не в том, чтобы подавлять страсти, а в том, чтобы заставлять их содействовать счастью. И в Петербурге старались следовать этой мудрости.

Поцелуев мост

Что нужно для того, чтобы не упускать возможности в устройстве личной жизни? В Петербурге для этого необходимо отправиться на Поцелуев мост.

Историческая справкаВ полдень теплого августовского дня 1816 года по новому Поцелуеву мосту через Мойку проехал первый экипаж.

Поцелуев мост является одним из самых старых мостов Петербурга. В начале XIX века деревянный Поцелуев мост заменили чугунным, сделанным по проекту архитектора Василия Ивановича Гесте.

Новый мост состоял из нескольких секций и был украшен гранитными обелисками с фонарями. Его узорчатая ограда в точности повторяла ограду на набережных Мойки в этом месте.

Поцелуев мост не один раз ремонтировался, но реставрационные работы были в основном связаны с развитием транспорта: так что после каждой реконструкции Поцелуев мост становился шире, пока его ширина не достигла 23,5 метра при длине около 40 метров. Все эти реконструкции не повлияли на внешний вид Поцелуева моста, который, за исключением его ширины, к началу XXI века лишь незначительно изменился. Главным новшеством при очередной пере – стройке моста в XX веке стала прокладка по нему трамвайных путей. Но красота Поцелуева моста от этого не пострадала.

Сохранились фигурная решетка и четыре обелиска, увенчанные позолоченными шарами. Стоящие при въезде на Поцелуев мост, они по-прежнему остаются такими же, какими были много лет назад.

Необычное название этого моста в Петербурге не могло не породить множество романтических легенд. Рассказывали, что в XVIII веке, когда набережная реки Мойки являлась городской границей, на Поцелуевом мосту прощались со своими возлюбленными моряки и вообще все, кому приходилось уезжать из города. Здесь же происходили и встречи с любимыми, которые, естественно, сопровождались поцелуями. По другой версии, неподалеку от моста находилась тюрьма, и арестанты прощались на нем со своими родными. Также говорили, что на этом мосту встречались влюбленные пары, вынужденные по каким-либо причинам встречаться тайком.

Поцелуев мост через реку Мойку

Настоящее же происхождение названия «Поцелуев мост» гораздо прозаичнее. Просто рядом с мостом в XVIII веке жил купец по фамилии Поцелуев, державший в своем доме трактир под названием «Поцелуй». Трактир был хорошо известен в городе, поэтому вскоре его название «перекинулось» на ближайший к нему мост.

Впрочем, придуманные в прошлые века легенды о поцелуях стали реальностью в ХХ веке. Это именно тогда появились поэтические строки:

Ужели вы не любовалисьНа сфинксов фивскую чету?Ужели вы не целовалисьНа Поцелуевом мосту?Может быть, легенды, связанные с Поцелуевым мостом, возродились и благодаря некогда популярной песне: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет…»

В городском фольклоре существует огромное количество примет, связанных с Поцелуевым мостом. Считается, что влюблённые, поцеловавшиеся на мосту или, наоборот, под мостом, обязательно будут счастливы. И чем дольше длится их поцелуй, тем больше счастья их ожидает в будущем.

Молодоженам в день свадьбы рекомендуется пройти или проехать по Поцелуеву мосту, причём они должны начать поцелуй на одном берегу Мойки, а закончить его на другом – это сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

А пассажиры корабликов, проплывающих под мостом, вообще, вынуждены целоваться каждый раз, находясь под мостом, иначе, согласно городской легенде, его дух не поверит в искренность чувств и накажет «неверных».

Существует и ещё одна примета: тот, кто расстается с близким человеком, должен попрощаться и поцеловаться с ним на этом мосту – тогда этот человек обязательно вернется.

Талисманы Петербурга

Медный всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства, ангел на шпиле Петропавловки – официальные символы Петербурга. Они по праву воспринимаются и как своего рода городские талисманы. Но есть в городе и другие, не менее значимые, а порой и более близкие для горожан талисманы.

О Петербурге, как бы это ни казалось странным, невозможно говорить с позиции строгой логики. Город, не знавший в своей истории классического европейского Средневековья, тем не менее является городом древним, мудрым, в чём-то глубоко иррациональным и вполне соответствующим критериям европейской «столичности». Все определения подходят к нему. Он вобрал в себя даже те традиции, которые, казалось бы, ему не присущи «от века», такие, например, как сугубо народная мифология. И когда осознается эта простая истина, неизбежно встает вопрос о его метафизической доминанте.

И неудивительно, что в городе существует ритуал загадывания желаний в определённых местах. Как правило, этот ритуал связан с предметами, которые выполняют роль городских талисманов.

С незапамятных времен, отправляясь в дорогу, люди брали с собой талисманы, амулеты, обереги, с тем чтобы они сохранили путника живым и невредимым, принесли удачу. Кроме того, дорогой воспринималась и сама жизнь. И понятно, что многие стремились и стремятся заручиться поддержкой судьбы, поддержкой силы талисмана на этом извилистом и порой непредсказуемом пути.

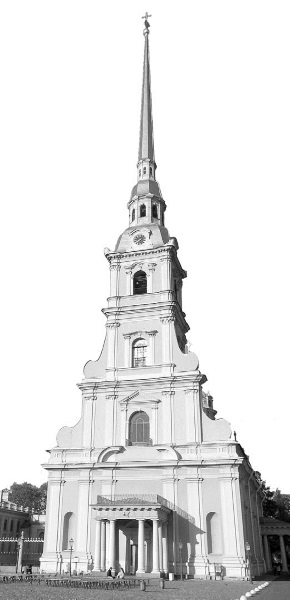

Петропавловский собор в Петропавловской крепости

Как правило, традиции загадывания при помощи талисмана связаны с осязанием. Это значит, что если потрогать какую-нибудь вещь, то она поможет в осуществлении заветного желания.

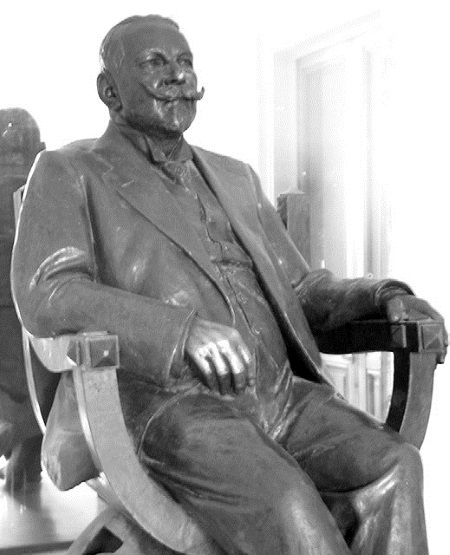

Памятник Дмитрию Оскаровичу Отту

Как, например, утверждается, что прикосновение к надгробной плите на могиле Павла I в Петропавловской крепости излечивает от зубной боли.

Также многие твердо верят, что, потерев левой ладонью левый шар на стрелке Васильевского острова, можно избавиться от головной боли.

В Петербурге всем известен родильный дом имени доктора Отта (НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта). Первый в городе Повивальный институт при «императорской родильне» был основан в 1797 году по инициативе учёного-энциклопедиста Нестора Максимовича Амбодика-Максимовича.

В 1893 году директором Клинического повивального института стал профессор Дмитрий Оскарович Отт. Это его стараниями институт переехал в новые великолепные корпуса, построенные по проекту архитектора Леонтия Николаевича Бенуа в красивейшем месте Петербурга – в Биржевом сквере возле стрелки Васильевского острова.

В здании института есть бронзовый памятник Дмитрию Оскаровичу Отту. Правая рука и левая нога у памятника натёрты до сияющего блеска. Существует поверье, что если беременная потрет левую ногу памятника знаменитому профессору, то роды у неё пройдут благополучно, а тем, кому будут делать кесарево сечение, нужно потереть правую руку, тогда операция будет успешной.

Лик первого императора

Особое значение в городской мифологии обрел памятник Петру I у Михайловского замка. Не только сам памятник, но барельефы на боковых сторонах пьедестала.

Историческая справкаПамятник Петру I перед Михайловским замком – первый конный монумент в России. Памятник исполнен итальянским скульптором Карло Бартоломео Растрелли, прибывшим по приглашению в Петербург ещё в 1716 году.

Растрелли изобразил Петра I в облике римского императора, восседающего на могучем коне. Увенчанный лавровым венком победителя, царь держал в правой рукой фельдмаршальский жезл. Растрелли достиг большого портретного сходства – он снял восковую маску с живого Петра в 1719 году. После смерти императора о модели надолго забыли. По каким-то неясным причинам и Елизавета Петровна не захотела устанавливать памятник. Растрелли планировал воздвигнуть монумент в центре Дворцовой площади. Лишь в 1799 году, в самый разгар работ по сооружению Михайловского замка, неожиданно вспомнили о конной статуе Петра I. Её решено было поставить перед южным фасадом здания.

Согласно преданиям, надпись на памятнике была придумана самим Павлом I. Причём в пику своей матери надпись он делает ещё более лаконичную, чем это сделала Екатерина II для Медного всадника. Если там было четыре слова: «Петру Первому Екатерина Вторая», то Павел добился абсолютной краткости, ограничившись двумя словами: «Прадеду правнук».

Памятник Петру I у Михайловского замка

Если загадывать заветное желание у памятника можно только в белые ночи, то вот к барельефам можно прийти зимой и летом, днем и ночью.

Боковые стороны пьедестала украшают бронзовые работы, выполненные под руководством скульптора Михаила Ивановича Козловского.

На них запечатлены два важнейших сражения Северной войны – Полтавская баталия и Битва при Гангуте.

И там, и здесь в небе над местом сражения парят ангелы. Они протягивают Петру I лавровый венок и трубят о победе.

Бронзовые работы почти детально воспроизводят стилистику гравюр петровского времени.

Две работы, посвященные далекой Северной войне, обрели в городской мифологии особый смысл.

В левой части бронзовой гравюры «Битва при Гангуте» на флагманском корабле – Петр I, который командует «авангардией». В облаках изображение Льва – знака зодиака, соответствующего июлю, когда произошёл Гангутский бой.

Справа – пленённый шведский корабль, на который уже вступили русские, подняв флаг. Ещё минута, и та же участь постигнет другие вражеские корабли, помещённые на заднем плане.

Внизу слева у одной из фигур, вылезающих из воды на корабль, отполирована пятка. Она прямо-таки сверкает!

Считается, что если потрогать пятку спасающегося и тем самым как бы «подтолкнуть человека под пятку, помочь ему забраться на палубу, то и он вам поможет в исполнении желания». Причём любого!

Бульварная мистика

Конечно, больше всего талисманов связано с делами сердечными.

Известно, что загадывать на жениха надо у фонтана в Александровском (Адмиралтейском) саду. Но это – целый ритуал, а есть и более простой способ – бегемотик на Университетской набережной. Для успешного решения сердечного вопроса юноше надо подержаться за левое ухо, девушке – за правое. Говорят, некоторым помогает.

Кстати, с Александровским садом связан один из удивительных мифов, и не только петербургских, но и, можно сказать, всероссийских.

Здесь находится известное скульптурное изображение русского путешественника и географа, исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. Но мало кто знает, что памятник является объектом тайного поклонения сторонников отца народов – Сталина.

Некоторые граждане, особенно представители старшего поколения, верные идеям и вождям коммунизма, до сих пор приносят к памятнику Пржевальскому цветы. Они уверены, что перед ними – отлитый в бронзе подлинный отец Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили).

А талисманом служит седло верблюда, которое нужно опять-таки потрогать, а лучше на него присесть.

Вот что такое магия места! Ведь появление этого мифа не случайно. Так же не случайно и то, что такие мифические истории кое-кто называет бульварными.

Памятник Пржевальскому в Александровском саду

Ведь именно здесь, на месте Александровского сада, находился знаменитый Петербургский бульвар. Тот самый, на который, «надев широкий боливар», отправлялся Евгений Онегин.

Здесь на бульваре в XIX веке праздно гуляющие дамы и кавалеры обменивались последними новостями и сплетнями столичной жизни. Некоторые исследователи полагают, что термин «бульварный», характеризующий не слишком высокое качество новостей или литературного произведения, восходит именно к этому бульвару возле Адмиралтейства. Говорят, что здесь не раз видели «графского проказника». Он с удовольствием прогуливался среди праздных барышень и кавалеров и даже, что тоже отмечали очевидцы, вступал в разговоры с уважаемой публикой.

Кстати, через бульвар лежит дорога многих студентов.

Памятник Пржевальскому в Александровском саду

Так уж традиционно сложилось, что студенты в период экзаменационной сессии становятся самыми суеверными горожанами. И любой хороший знак, верный талисман – это спасательный круг.

Если бабушки и дедушки студентов, отправляясь на экзамен, подкладывали в туфельку медный пятак, то у сегодняшних студиозов возможностей привлечь удачу перед экзаменом гораздо больше.

Один счастливый талисман петербургских студентов находится на Малой Садовой – памятники коту Елисею и кошке Василисе. Нужно встать между ними, три раза повернуться вокруг своей оси, проговаривая при этом про себя желание. Правда, совершая этот ритуал, нельзя забывать о возможном вмешательстве в осуществление желаний «графского проказника». Бывший обитатель Шуваловского дворца любит навещать «родные» места. И не упустит возможность немного побезобразничать.

Ещё одним талисманом у петербургских студентов стал бронзовый универсант у главного здания Петербургского университета.

Крылатый Гений, с факелом знаний и с лавровым венком в руке, согласно античной мифологии, является покровителем неординарных личностей. Именно такие люди выходили из стен старейшего в стране учебного заведения.

Студентам предлагается наудачу чесать пятку монументальному «ангелу-талисману» или приложить зачетку к его ноге. Какая-нибудь из этих примет сбудется.

Один из любимых неофициальных талисманов петербуржцев – морской конёк. Морского конька можно заметить в элементах скульптуры, в оформлении уличных фонарей и балконов, в ажурных оградах петербургских мостов. Это удивительное и симпатичное существо – морской конёк – один из символов города. Морской конёк есть и в рисунке перил Аничкова моста.

Крылатый Гений у главного здания Петербургского университета

Фигурами морских коньков (гиппокампов) поддерживаются шестигранные фонари на мосту Ломоносова.

Есть конёк и в рисунке решетки на Благовещенском мосту…

Прикосновение к голове конька сулит удачу, в том числе и в делах финансовых.

Памятник Чижику-пыжику на берегу Фонтанки появился недавно, и вместе с ним родилась свежеиспечённая примета – кто попадет монеткой в крошечный пятачок постамента памятника, то есть даст Чижику «на водку», тому Чижик в благодарность обязательно обеспечит удачу. А удача, как известно, барышня ветреная, и гоняться за ней приходится долго. Порой без устали, а потому можно и утомиться в вечной погоне.

Счастливые скамейки

Кажется, что многие городские атрибуты появились вместе с самим городом. Тротуары, мостовые, переходы, фонари, скамейки. И сегодня трудно представить, что до 1865 года в Петербурге не было уличных скамеек.

В городских садах и парках скамейки, конечно же, были.

Но вот на улицах города этой в общем-то необходимой для пешеходов вещи просто не существовало. Жаркое лето 1865 года стало поворотным моментом в истории уличных скамеек.

18 июля 1865 года Городская дума, обсудив предложение, согласилась, что на улицах Петербурга необходимо поставить скамейки для отдыха прохожих.

Скамейки представляли собой десять поставленных в ряд лёгких деревянных кресел с подлокотниками, скреплёнными понизу рейками. До наших дней таких не сохранилось.

Скамейки в сквере перед Казанским собором

За свою недолгую историю уличные скамейки претерпели множество трансформаций и метаморфоз: они были деревянные – из брусков или досок, реечные, каменные, металлические, бетонные. Со спинками и без оных. Они устанавливались на улицах и площадях, во дворах и у подъездов.

Владимир Иванович Даль в своём словаре писал: «Скамья, скамейка – это доска на ножках, для сиденья; переносная лавка или табурет, стул без ослона, то есть спинки, или низенькая подставка под ноги. Скамеечный, ко скамье, скамейке относящийся».

Уличных скамеек у Даля нет, и это неудивительно, ведь словарь увидел свет до того, как появилась первая уличная скамейка.

Изготавливались скамейки на двоих и на пятерых, на троих и на десятерых. Над конструкцией этого изобретения для отдыха работали ведущие архитекторы и дизайнеры.

На скамейках назначали встречи, обсуждали самые насущные проблемы, просто отдыхали. Скамейки – одно из самых демократичных городских изобретений. Обратите внимание, что не бывает скамейки для одного человека.

Именно поэтому сразу после появления этого городского атрибута среди горожан родилось поверье о счастливых скамейках. Мол, есть те, что приносят удачу и неожиданную встречу, а есть несчастливые.

А поверье это возникло не на пустом месте. У него глубокие корни.

От итальянского «banko», означающего «скамейка», «лавка», возникло слово «банк». На таких скамейках в средневековой Италии сидели менялы, которые совершали, как мы теперь говорим, обменные, кредитные, депозитные и прочие «банковские» операции. Так скамейка – «banko» – стала неотделима в сознании европейцев от денег и финансовой удачи, то есть от банка.

Интересно, что спустя тридцать лет после появления в Петербурге первой уличной скамейки в Городскую думу поступило предложение от одного купца на право использования спинок скамеек для рекламных целей.

Поглядев на нынешние рекламные скамейки, понимаешь, – всё-таки не зря говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое.

Городской фольклор приписывает существование счастливых скамеек на Невском и в Александровском саду, на Васильевском острове и на Петербургской, позднее Петроградской стороне. Знатоки уверяют, что такие скамейки есть и на Московском проспекте.

Приведения и химеры

Пожалуй, самая облюбованная привидениями набережная – это Университетская. Её порой называют набережной туманов и привидений.

Она протянулась от Биржевой площади, то есть от стрелки Васильевского острова, до площади Трезини.

Университетская набережная Васильевского острова

Одно из первых зданий на набережной – Кунсткамера, и, конечно же, мир духов не мог его обойти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.