полная версия

полная версияНа всех была одна судьба

Где-то поблизости в лесах, граничивших с Псковщиной, действовали партизанские отряды. Как примкнуть к ним? На проселочной дороге выведали у крестьянки, в какую сторону держать путь. Самое опасное – перейти линию железной дороги, днем и ночью усиленно охраняемую.

Днем в той стороне неожиданно поднялась пальба, разгорелся настоящий бой – и разом затих. Выжидая, залегли в овсяном поле. На проселочной дороге появился старик – решили окликнуть, расспросить. Близость цели притупила осторожность, не хотелось думать, что все может повториться, как в автороте. Старик подтвердил: был налет партизан, и даже указал, в каком направлении скрылись.

Немного переждав, когда на закате над землей стелется марево, дымка, удачно проскочили через железную дорогу и залегли передохнуть в ржаном поле. Лежали недолго – в их сторону, от станции мчалась патрульная дрезина. За месяцы плена Лев присмотрелся к порядкам в немецкой армии: быстрота, четкость, беспрекословная исполнительность. Все отлажено, отработано, ни минутной заминки… Спрыгнув с дрезины, патруль на бегу разворачивается в цепь, впереди – натасканные собаки. Стрельба – один из группы ранен…

В лагере началась «обработка». Цель – выбить признание, что они партизаны, а если не партизаны, то кто? Всех пятерых бросили в круг, в ход пошли кулаки, сапоги, доски…

Очнулся Лев в землянке, на соломе, распухшими губами не пошевелить, вся голова в запекшейся кровавой корке. Полицай, приносивший воду и кусок хлеба, сочувственно вздыхал: отсюда дорога только на расстрел. Их и расстреляли бы как партизан, но тот, что был ранен на ржаном поле, в агонии признался, кто они и откуда бежали.

На другой день всех пятерых бросили в кузов машины и отвезли в лагерь военнопленных. Здесь пути-дороги молодого красноармейца и старшего лейтенанта разошлись. Но оказалось – ненадолго.

Лагерь. Второй кругНа территории лагеря у ворот лежала бочка, на которую бросали пойманных беглецов и били резиновыми шлангами, залитыми свинцом. 50 ударов не выносил никто – казнь хуже расстрела. Старший из немцев, стоявший у бочки, взглянув на новичков – избитых, истощенных, не способных держаться на ногах, – распорядился: «В партизанскую камеру!». Видно и так, что не жильцы.

«Партизанская камера» оказалась узким застенком с окном, заколоченным досками, – не определишь: день ли, ночь. Одни стояли, прижавшись спиной к бетонной стене, другие у их ног на корточках дремали. Потом менялись местами. Уходившие по вызову не знали, что их ждет: край рва или переброска в другой лагерь.

Беглецов из автороты выпустили на территорию лагеря через две недели. Застенок превращал военнопленных в доходяг; Лев едва передвигал ноги. Его место в бараке оказалось рядом с нарами бывшего военного инженера-ленинградца.

– Ты недолго протянешь, – определил его состояние инженер. – Я насмотрелся… Сделаем так. Завтра перед разводкой я вынесу тебя наружу, положу около дверей. После разводки бараки обходит переводчик Игорь.

Он ленинградец, поговори с ним. Что ты теряешь?

Так и сделали. При упоминании Технологического института переводчик спросил, на какой кафедре он работал.

– На кафедре физики.

– Там был сотрудник – высокий, в очках…

Лев назвал фамилию, имя, отчество физика.

– Это мой друг. – И, помолчав, решил: – Полежи пока в бараке, я подумаю…

Через два дня переводчик забрал Льва к себе – в отдельную комнату, находившуюся в хозяйственной постройке. Никто из немцев и полицаев туда не заглядывал. Кормил Игорь больного со знанием дела, начав с двух ложек рисовой каши. Молодые силы набираются быстро, если рядом в досягаемости цель…

Гудков исчез из лагеря, и Каждан был уверен, что старший лейтенант уже у партизан. Поправившись, он стал выходить на работу – чаще всего его направляли с группой пленных, обслуживавшей лазарет на окраине городка.

Решение не переменил – бежать, – но как попасть к партизанам? На кухне, где пленные выполняли разные хозяйственные работы, он обратил внимание на одну из вольнонаемных девушек – Лизу. Чувствовал: ей можно доверять. Девушка тайком подкармливала: кусок хлеба, кулечек сахара…

Лев рассказал ей, как оказался в окружении, как попал в лагерь, бежал из него, как оказался в Латвии; не скрыл и свои намерения. Лиза, видимо, доложила старшим и ожидала решения. Наконец сообщила названия деревень – целую цепочку, которую он должен миновать на пути в партизанский край.

Конкретного плана побега у него не было. Это Гудков с его военной подготовкой все делал с дальним прицелом. Лев полагался больше на случай…

В тот день их группа из четырех человек рыла яму для мусора на территории лазарета, вдали от корпусов. Госпиталь был обнесен колючей проволокой, но в один ряд, «в один кол». Кусачек нет, но есть четыре лопаты, которыми можно приподнять нижние «нитки», сделать лаз. Сто метров вырубки, дальше густой лес… Охранник, считая их доходягами, не очень усердно нес службу, время от времени отлучался – территория лазарета ограждена, – а в тот день совсем вышел за ворота… Лев решил: такой случай нельзя упускать!

Лопатами приподняли проволоку – двое выбрались на волю, помогли товарищам. Полоса вырубки не кончалась, только с их силами бежать среди пеньков, по траве!.. Оттуда, из-за проволоки, им казалось, что лес рядом…

Партизанский разведчикОт деревни к деревне, по цепочке, указанной Лизой, добрались до расположения отряда, входившего в полк бригады А.В. Германа.

В отряде о молодом ленинградском ополченце уже знали. И все же каждый вступающий проходил обязательную проверку. Слишком дорогой ценой приходилось платить за ошибку здесь, в логове врага, когда со всех сторон теснят каратели и тайные службы не оставляют надежды внедрить своих агентов.

Особист Струнников, беседовавший с ним, больше расспрашивал о лагерях, через которые прошел Каждан: кто начальник, фамилии полицаев… Видимо, о нем самом все уже было известно. Лев не вытерпел: «Гудков Николай Иванович не у вас в бригаде?». Особист усмехнулся: «Поживем – увидим».

На борьбу с партизанами, державшими тыловые коммуникации противника под постоянной угрозой, не прекращавшими ни на день «рельсовую войну», немецкое командование бросало немалые силы. Моторизованные команды карателей внезапно появлялись в районе действия партизан, стремились окружить их и уничтожить. Партизанские группы, выходя на задание, всегда были начеку, никогда не останавливались на ночевку в деревне, разбивали лагерь в лесу, выставляли охранение. Женщины, дети, подростки из ближних деревень приносили бойцам молоко, хлеб. Партизанская конная разведка неутомимо прочесывала окрестности, чтобы вовремя предупредить об опасности.

В конную разведку попал и Каждан. Одно из первых заданий – вдвоем с напарником доставить донесение в штаб полка. Никогда раньше на лошадь он не садился, да еще без седла. Хребет у старой лошаденки был, как пила… Добрались до штаба. Напарник с пакетом пошел в избу, а начинающий службу конник стоял на крыльце, чувствуя, как под брюками по ногам бегут капли крови. А надо еще возвращаться в отряд… Слышно было, как по улице летит конный; лихо промчался мимо крыльца и вдруг осадил лошадь, развернулся, поднял коня на дыбы, «свечой».

– Лёвка?!

Да, это был он – верный товарищ по лагерным испытаниям.

– Никуда не поедешь, – распорядился Гудков. – Останешься у меня в бригадной разведке.

Так и остался Каждан под началом своего старшего товарища. Прошел выучку у бывалых кавалеристов, научился шорничать, мог даже сделать из подручного материала отличное седло. Обычно это была прочная парашютная ткань, парашютные стропы; боеприпасы, продовольствие нередко поступали к партизанам по воздуху.

Освоил езду, кавалерийскую науку – то, от чего зависит и успешное выполнение задания, а порой – и жизнь. Однажды тройка конных бойцов неожиданно наскочила на немецкий пулемет, установленный посреди деревенской улицы. Вихрем налетели на вояку, перемахнули через пулемет, и вот уже околица. Разведчикам категорически запрещалось вступать в бой, только выполнять задание. Партизанские законы были суровы. В первую неделю лесной жизни Каждан стал свидетелем тяжелой картины. У вырытой ямы стоял тот, кто накануне под хмельком позволил себе нарушить одно из правил партизанского Устава. Разгильдяйство, самоуправство карались высшей мерой. Под угрозу ставилась жизнь товарищей; кроме того, все они были на виду у населения, «сарафанное радио» разносило вести в самые глухие углы…

Кроме службы в конной разведке, была за ним еще и обязанность переводчика; нет-нет, да и вызывали его в штаб допросить «языка». Если на фронте за доставленный «трофей» нередко давали награды, то здесь это было обычным явлением. Партизаны шутили: куда ни плюнь – попадешь в немца, хватай да вяжи. Но не всегда пойманная «рыба» располагала нужными сведениями. Мог ли солдат, унтер-офицер знать, где располагается штаб генерала? А такое задание разведчики однажды получили. Выяснить, куда перебазировался важный армейский чин. Пришлось «отловить» не один десяток солдат и офицеров, пока не узнали точно, где располагается штаб.

Вместе с немцем, присланным с Большой земли, Каждан работал над переводом листовок-сводок о действительном положении на Восточном фронте. Немец размножал текст на трофейной пишущей машинке, и партизаны распространяли сводки вблизи крупных гарнизонов. Германская пропаганда трубила только о победах, скрывая от солдат и офицеров горькую правду. Советское командование придавало контрпропаганде очень большое значение.

Немецкие штабы требовали от карателей обезопасить тылы, расправиться с партизанами. Бригада А.В. Германа была окружена тройным кольцом, с каждым днем оно сжималось. Перед бригадной разведкой была поставлена ответственная задача – обеспечить наиболее безопасный путь выхода из «мешка». Определили маршрут, выставили маяки-посты. Стояли они через каждый километр; только получив от «маяка» подтверждение, двигались дальше. Колонна – более тысячи человек – с обозами, ранеными держала путь на Струги Красные. Кроме специально обученных команд карателей противник снимал из ближних гарнизонов дополнительные силы. Партизаны избегали, по возможности, столкновений; все меньше оставалось боеприпасов, на счету была каждая обойма, граната.

Кровопролитный бой вспыхнул в деревне Житницы. Захватив мост через реку, выбив немцев из деревни, партизаны могли двигаться дальше. Но победа досталась дорого. Деревня полыхала, у моста, на улице груды убитых – и немцев, и наших. В этом сражении был смертельно ранен комбриг. (Звание Героя Советского Союза было присвоено А.В. Герману посмертно.) Получил серьезное ранение и Н.И. Гудков. Лев оказал товарищу помощь, взял его оружие – трофейный автомат. (Сам он не расставался с нашим надежным автоматом ППС.) Двое суток самолет У-2, посланный в район боев, чтобы вывезти погибшего комбрига, не мог пробиться к партизанам. Четверо разведчиков, и среди них Каждан, все это время сопровождали тело партизанского командира. Наконец У-2 приземлился в центре огненного «кольца». Под автоматным и пулеметным огнем погнали телегу к самолету…

После победоносной битвы у стен Ленинграда в январе 1944 года началось отступление немецких войск на запад. Партизанские соединения получили приказ воспрепятствовать организованному отходу частей группы «Север». Подразделение, где воевал Каждан, перекрыло шоссейную дорогу, встретило отступающих огнем. Подбили даже танк. Оккупанты вынуждены были, бросив технику, пробиваться на запад по бездорожью.

12 марта 1944 года партизанские дозоры встретились с передовыми частями наших войск. Март, оттепель, дыхание близкой весны…

Перед партизанским строем – подтянутый, боевой майор:

– Ну, орлы, у кого 10 классов – шаг вперед. – Лев, конечно, вышел. – Пойдешь ко мне в артиллерию?.. Как нет, почему?!

– Я разведчик.

– Разведчики мне и нужны!

Так бывший ополченец, боец конной разведки Каждан стал артиллеристом-корректировщиком Ленинградской Краснознаменной 21-109-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии. Участвовал в боях за Выборг, за освобождение Эстонии, в сражениях по разгрому Курляндской группировки. Весной 1945 года бои на их участке фронта продолжались еще неделю после 9 мая. Какими долгими были эти дни, когда уже повсюду на фронтах царила непривычная тишина!

С винтовкой, из которой не пришлось ни разу выстрелить, с коробкой пулеметных дисков шел в строю по Лиговскому жарким июльским вечером 1941 года молодой ополченец. Вернулся в 1945-м в Ленинград с боевыми наградами сержант артразведки геройской дивизии… Снова родной Технологический, учеба, диплом, годы труда на производстве, научная работа…

Ничего случайного на свете нет; те, кто побывал на войне, не сомневаются в этом. В концлагере под Сиверской зимой 1941 года Лев Каждан назвался красноармейцем Никитиным, вспомнив девичью фамилию жены старшего брата. Рядом со Львом Григорьевичем долгие годы – любимый человек, верный друг и помощник Елена Николаевна, в девичестве Никитина.

Бывший автогонщик Курт Швабе, сочувствовавший русским военнопленным, иногда под предлогом уборки зазывал паренька в свою конторку и тайком включал ламповый приемник, настроенный на Москву. Однажды Лев услышал куранты с Красной площади. Знакомый с детства бой часов, поднимавший его каждое утро, сливался с голосом мамы, родных, с голосом прежней мирной жизни. Слезы текли по щекам, подбородку, он их не замечал…

Декабрьский снег запоздалой зимы запорошил Московский проспект, Измайловский, череду Красноармейских улиц между ними. На одной из них – на 4-й – живет бывший ополченец, партизан, разведчик-артиллерист. Целая эпоха пролегла между днем сегодняшним и тем временем, когда бой курантов вьюжной зимой и жарким летом поднимал великую страну на битву и труд.

Этот бой слышит и сегодня в душе он – один из тех, кто отстоял право людей встречать новый день на мирной земле.

ХИРУРГ

Если завтра войнаРебенок живет ожиданием счастья, заметил один умудренный долгой жизнью русский писатель, и главное в этом счастье – конечно же, предстоящий выбор жизненного пути. В детстве, юности возможно все, надо только суметь предугадать, почувствовать душой свое предназначение – «услышать будущего зов». Знал ли он свое предназначение в детстве, юности?

Учителя в школе отмечали его математический дар, логическое мышление, склонность к анализу – качества, так необходимые в точных науках. Но математике и физике он, один из лучших выпускников харьковской средней школы, предпочел Военно-морской факультет Ленинградского Первого медицинского института. (Именно в том, 1940 году факультет был преобразован в Военно-морскую медицинскую академию.) Конкурс в академию был не шуточный – 20 человек на место, экзамены по 14 предметам.

Прошло всего три неполных месяца с того дня, как увидел в «Комсомолке» объявление о приеме в академию, и вот в списках зачисленных – Гурвич Семён… Да, диплом врача уже имели старший брат Марк, его жена Шура, сестра Евгения, однако не это было главным при выборе профессии. Подспудно, незаметно в каждом из нас прорастает то, что становится судьбоносным решением. События в Италии, Испании, военные действия Германии в Европе, короткая советско-финская кампания – 20-е, 30-е годы нового столетия дышали приближением грозной бури, и стремление юношей, девушек стать военными врачами, летчиками, моряками говорило о том, что молодое поколение понимает, какая огромная ответственность за судьбу страны скоро ляжет на их плечи.

После зачисления первокурсников отправили в летние лагеря в Лисьем Носу. В матросских робах, бескозырках, пока без ленточек, будущие флотские врачи проходили ускоренную военную подготовку. Здесь же в торжественной обстановке принимали присягу на верность Отчизне.

С возвращением в академию начались нелегкие будни. Десятки предметов, составляющие фундамент врачебного дела, – анатомия, физиология, биохимия, латынь… Постижение специальности невозможно без теории, глубоких знаний, которые в решающий момент позволят принять единственное правильное решение. Мелькали дни за днями – лекции, самостоятельные занятия, дежурства, политинформация. Близко чувствовалась грозная поступь войны, но ведь будем бить врага на чужой территории, бить быстро, умело, сокрушительно. Кто из них, двадцатилетних, думал, что скоро вместо скальпеля возьмут в руки винтовки, которые стоят в экипаже в пирамидах? Не раз за этот год оружие разбирали, чистили, собирали, не веря в душе, что им, будущим врачам, это когда-нибудь пригодится. Пригодилось…

Война уже бушевала на западных рубежах страны, но оповещения не было; летний Ленинград с утра разъезжался на выходной – кто в Сестрорецк, кто в Толмачёво… Курсанты, как обычно по воскресеньям, строем прошли по ближним к Витебскому вокзалу улицам и только потом стали получать увольнение.

Выступление Молотова курсант Гурвич слушал у репродуктора, недалеко от Невы, на улице Воинова. И сразу – в академию. Пошел отсчет часам и минутам войны.

Из курсантов-медиков был сформирован батальон, влившийся в бригаду ленинградских военно-морских высших учебных заведений. Здесь были и «дзержинцы», и «фрунзенцы».

Кровопролитные бои велись на огромном пространстве, фронт неумолимо приближался к Ленинграду. Именно сюда через Прибалтику рвался враг, чтобы, уничтожив Балтийский флот, соединиться с финнами и ударить с северо-востока на Москву.

3 июля курсанты-медики, составившие 3-й истребительный батальон, с винтовками, патронами, получив на взвод по пулемету, выехали на машинах в район Кингисеппа, на знаменитый Лужский рубеж. Сорок пять суток регулярные части Красной армии, дивизии народного ополчения, курсанты военных учебных заведений бились с хорошо вооруженным, имеющим немалый боевой опыт врагом, не давая ему прорваться к Ленинграду. Эти сорок пять дней и ночей непрерывных боев на дальних подступах не только позволили защитникам города возвести оборонительные сооружения вокруг Ленинграда, но и дали возможность эвакуировать 600 тысяч жителей, вывезти тысячи станков, механизмов, целые фабрики, заводы на восток, где быстро налаживался выпуск вооружений, так необходимых армии.

Казалось, что с того безоблачного июньского воскресенья прошло не три месяца, а годы. Горькую усмешку вызывали воспоминания о словах политрука в первые дни войны – враг скоро будет остановлен, т. к. запас горючего для немецких танков и самолетов всего на две недели. Наверно, такими надеждами тешил себя не только их политрук, требовался жестокий урок, после чего стало ясно, что война будет долгой, не на жизнь, а на смерть. И в этой войне, где задействованы тысячи танков, самолетов, пушек, военных кораблей, не обойтись без металлургов, высококвалифицированных рабочих, конструкторов, инженеров, техников и, конечно, врачей. Поступило распоряжение вывести курсантов с передовой, готовить учебные заведения, в том числе и Военно-морскую академию, к эвакуации.

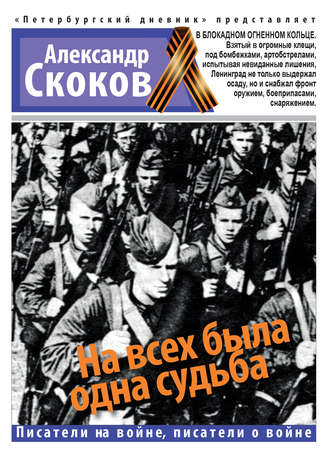

На Ладожском льдуПосле того как немецкие войска перерезали железную дорогу Москва – Ленинград в районе станции Чудово и в начале сентября вышли к Шлиссельбургу, Ленинград оказался в осаде. Тонкая ниточка – артерия Ладожского водного пути – не могла в полной мере питать фронт, огромный город. Не протаранив оборону в районе Пулковских высот, озверевший враг с каждым днем смертельней стягивал кольцо блокады, нещадно бомбил транспортные суда на Ладоге. Начались жестокие осенние шторма. В первую группу для отправки на Большую землю включили врачей – досрочно окончивших академию старшекурсников. 16 сентября буксир «Орёл» вывел старую баржу с эвакуированными в Ладожское озеро. Внезапный шторм, налет немецкой авиации не дали благополучно завершить плавание. Из 181 военмедовца удалось спастись только 27. (Памятная мемориальная плита с именами погибших в том рейсе врачей, установленная на западном берегу Ладоги, напоминает ныне о трагедии в сентябре 1941 года.) О случившемся в академии не знали и продолжали готовить к эвакуации новые отряды. Вместе со своим курсом Гурвич шел по Загородному проспекту к Финляндскому вокзалу. Какие страшные перемены произошли в городе за эти короткие месяцы! Воронки, руины, остовы сгоревших домов, военная техника, отряды моряков, пехотинцев – суровая жизнь осажденной крепости…

На станции Ладожское Озеро, где предполагалась погрузка курсантов на плавсредства, их долго держали. Плавсредств не было. В мирное время на Ладоге работала небольшая флотилия довольно изношенных озерных, речных судов, не способных перевезти столько людей, техники. Массированные «звездные» налеты вражеской авиации на пристани, караваны судов сократили и без того малочисленный флот – положение становилось критическим. В блокадном городе срочно формировались отряды, бригады судостроителей. На заводах, непосредственно на берегу озера велась сборка барж, лихтеров, плашкоутов… Но пока транспорта не было, военмедовцы вернулись в Ленинград, чтобы повторить путь на Большую землю уже по зимней Ладоге.

Октябрь, ноябрь – самые трудные месяцы блокады – тянулись бесконечно, все меньше оставалось сил для занятий. Велись они с утра до вечера, да еще дежурства по академии, патрулирования в городе… Не прекращались артобстрелы, бомбежки, и если во время патрулирования начинался артналет, прыгали в водопроводные люки и отсюда, как из окопов, вели наблюдение.

Район Загородного проспекта обстреливался методично, волна за волной; в секторе обстрела находились промышленные предприятия, базы, склады, ТЭЦ, Витебский вокзал – от него до академии сотня шагов…

28 ноября вечером, под пронизывающим ветром, курсанты строились на берегу Ладоги, чтобы своим ходом преодолеть путь до Кобоны. Поверх черных флотских шинелей для маскировки надеты белые медицинские халаты.

За спиной вещмешки, в них драгоценный груз – книги, атласы, чтобы там, в эвакуации, сразу продолжить учебу. Сухой паек составлял 200 граммов сухарей и банку тушенки на четверых. Пункт назначения – Вятка, но как одолеть им, ослабевшим, блокадным, десятки километров ледового пути?

Лед еще не окреп, по верху местами гуляет вода, повсюду промоины от бомб, взрывов – того и гляди ухнешь… Штормовой ветер рывками бросает ослабевшее тело на лед, раскисшие ботинки скользят, намокшая шинель, вещмешки тянут, не дают подняться на ноги… На четвереньках, цепляясь задубевшими пальцами за заструги, снова туда, на тропу, где тянется цепочка в белых халатах. Продовольственный аттестат в дорогу выдавался на семь человек, они и держались вместе – Серёжка Рахманинов, Яковлев Юра, Соболевский Александр… До войны Соболевский плавал на знаменитом «Седове», был участником легендарного дрейфа, имел орден – он-то и вел их маленький отряд. Часть пути повезло одолеть, придерживаясь за сани. (Из района боев под Шлиссельбургом вывозили раненых на лошадях.) На островке, ближе к Кобоне, в землянке, согревались обжигающим кипятком. И снова в путь.

Пасмурным затяжным утром ступили на восточный берег, с трудом веря, что гибельная ледяная пустыня наконец позади. Здесь, на восточном берегу, чувствовалось биение жизни: машины, танки, артиллерия, спешащие люди – не заледеневший, погруженный в оцепенение огромный город…

После короткого отдыха, 1 декабря военмедовцы отправились в сторону станции Ефимовская, откуда по железной дороге следовало добираться до Кирова (Вятки). До Ефимовской идти и идти. Волховский фронт рядом, там не стихают ожесточенные бои, противник упорно стремится стянуть вокруг Ленинграда второе блокадное кольцо. На дороге отряд нагнали грузовики с бочками из-под горючего. «Подбросим, морячки!» Примостившись на железных бочках, на ледяном ветру, курсанты покатили в сторону Волховстроя. Их спасло чудо. Влетев на площадь перед станцией, уже занятой немцами, попав под минометный обстрел, грузовики успели развернуться и рвануть обратно. Машина Гурвича, замыкавшая колонну, теперь оказалась первой…

В Ефимовской, конечно же, их никто не ждал. На открытых платформах, реже – в теплушках, иной раз и на попутках, небольшими группами добирались военмедовцы до места назначения. Это были предельно тревожные дни – под Москвой разворачивалась великая битва, ставшая первым шагом к Победе. Напряжение решающего сражения чувствовалось во всем и здесь, в тылу.

Занятия начались сразу же после прибытия в Киров. Лекции, конспекты, учебники. И практика, практика в госпиталях – многочисленных, переполненных. Здесь, в условиях, немыслимых для мирного времени, становилась «на крыло» молодая смена отечественной медицины. Госпитальные врачи, неделями не покидавшие стен лазаретов, забывшие, как на фронте, что такое отдых, спокойный сон, учили курсантов не только основам хирургии, лечебной практики, но и подавали пример истинного милосердия, высокого служения избранному делу.

Свою первую фельдшерскую практику Гурвич проходил на Северном флоте. В 1943 году обстановка на фронтах оставалась тяжелой, но неприступной крепостью стоял Ленинград, контрнаступление под Москвой в 1941-м положило начало освобождению от захватчиков родной земли. Грозовые тучи собирались над Орлом, Курском, под угрозой находился Кавказ… И все же крепла вера: выстоим, победим!