Полная версия

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

*АБ* Первым советским законом в области авторского права был Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве».

Декрет предоставил Народной комиссии право объявлять государственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие изданию, которые таким образом переходили «из области частной собственности в область общественную».

На практике такими произведениями были признаны произведения двадцати трех, умерших уже к этому времени, русских писателей.

26 ноября 1918 г. был принят Декрет Совета народных комиссаров (СНК) «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием».

*ИБ* Декрет предоставлял:

– возможность признавать достоянием РСФСР уже любые опубликованные и неопубликованные литературные, музыкальные, научные и другие произведения живых и умерших авторов;

– декретом предписывалось за использование произведений, объявленных достоянием государства, выплачивать авторам гонорар по установленным ставкам;

– право наследования авторского права не признавалось (права наследников умерших авторов было отменено Декретом СНК от 28 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»), но наследникам гарантировалось содержание в размере прожиточного минимума. Однако не определялся срок действия наследственных прав и круг наследников.

На основании декрета достоянием государства были объявлены произведения 47 писателей и 17 композиторов. За авторами произведений, не объявленных достоянием государства, сохранялись все права по распоряжению ими.

10 октября 1919 г. принимается Декрет СНК «О прекращении силы договоров на приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства». Этим декретом были:

– отменены все договора издательств с авторами и все произведения перешли в полную собственность издательств;

– было установлено, что впредь издательства могут приобретать у авторов только право на издание произведения, причем на ограниченный издательским договором срок.

Таким образом, авторское право периода «военного коммунизма» характеризовалось коренной ломкой прежнего авторского права и попытками внедрить в рассматриваемую сферу нормы, согласующиеся с большевистскими взглядами.

АБ* Первым законодательным актом в области изобретательства советского периода стал Декрет от 30 июня 1919 г., которым было утверждено Положение об изобретениях.

*ИБ* Основные положения декрета сводились к следующему:

– отменялись все законы и положения о привилегиях на изобретения, изданные до опубликования декрета;

– была ликвидирована патентная система охраны изобретений;

– государство имело право отчуждать в свою пользу любое изобретение, признанное полезным Комитетом по делам изобретений;

– изобретения, объявленные достоянием РСФСР, поступали в общее пользование всех граждан и учреждений на условиях, в каждом отдельном случае особо оговоренных;

– автору изобретения гарантировались признание, охрана его права авторства и право на вознаграждение. Эти права удостоверялись охранным документом – авторским свидетельством. Размер вознаграждения определялся оценочной комиссией Комитета. Вознаграждение было мизерным и многие авторы, не желая подвергать свои изобретения риску национализации, не прилагали усилий на внедрение своих изобретений в промышленности.

– изобретением могло быть признано любое полезное техническое новшество безотносительно к его новизне.

12.09.1924 г. ЦИК СССР принял Положение о патентах на изобретения, который почти соответствовал передовым образцам иностранных патентных законов того периода.

Данный закон устанавливал следующие нормы:

– патент вновь становился единственной формой охраны изобретательских прав;

– патенты могли выдаваться только на новые изобретения, допускающие промышленное использование;

– не предоставлялась патентная охрана лечебным, пищевым и вкусовым веществам, а также веществам, полученным химическим путем, хотя новые способы их изготовления могли быть запатентованы;

– действие патента ограничивалось 15 годами;

– патент мог по усмотрению патентообладателя отчуждаться и передаваться для использования третьим лицам;

– патент мог передаваться по наследству;

– государство оставляло за собой право принудительно отчуждать патент в свою пользу или установить принудительную лицензию в пределах потребности государственных предприятий и учреждений в случае невозможности достижения добровольного соглашения с патентообладателем. В этом случае патентообладателю выплачивалось соответствующее вознаграждение;

– восстанавливались действия досоветских патентов. Владельцам досоветских патентов предоставлялось право в течение одного года со дня издания Закона о патентах ходатайствовать перед Комитетом по делам изобретений о выдаче им соответствующего советского патента.

Одновременно с Законом о патентах в 1924 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и моделях)». В законе давалось определение промышленного образца, претендующего на получение патента. К охраняемым промышленным образцам относились:

– новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, предназначенные для воспроизведения в соответствующих изделиях, и

– новые по виду, форме, устройству или расположению частей модели, предназначенные для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, домашнего обихода и вообще всякой работы.

Права обладателя патента на промышленный образец были аналогичны правам владельца патента на изобретение. Они подтверждались выдачей заявителю специального удостоверения на промышленный образец и действовали в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока соответственно на три и четыре года.

Нарушения исключительных прав на промышленный образец, как и нарушения прав обладателя патента на изобретение, влекли за собой возмещение убытков, а также уголовное наказание.

Свертывание новой экономической политики и переход к централизованной командной экономике предрешили судьбу обоих рассмотренных выше законов.

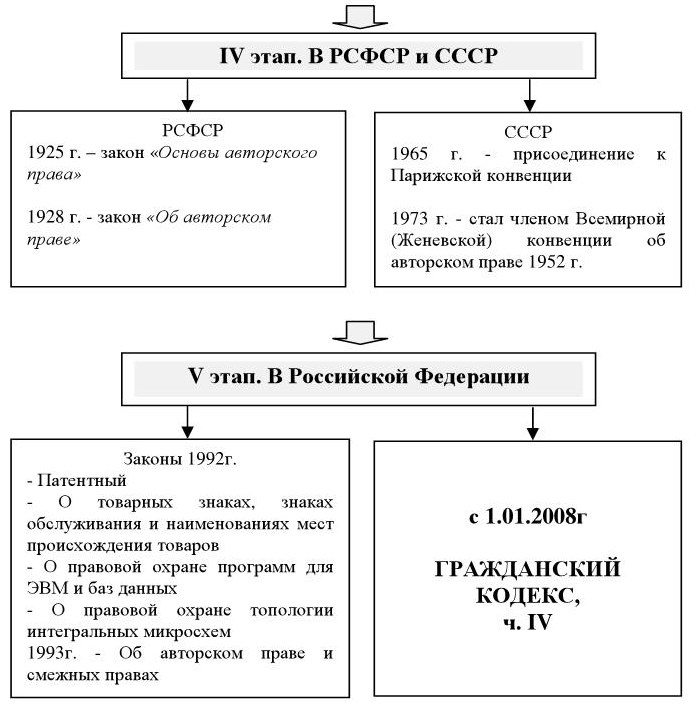

IV этап. Развитие правовых форм охраны интеллектуальной собственности в РСФСР и СССР.

С развитием общей политической системы РСФСР, а затем СССР изменялась и законодательная база государства, в том числе и правовые формы охраны интеллектуальной собственности.

Схематично IV – V этапы развития правовых форм охраны интеллектуальной собственности в России представлены на рис. 3.

*АБ* 1925 г. – в РСФСР принят закон «Основы авторского права».

*ИБ* Новым в данном законе явилось то, что возможность принудительного выкупа авторского права на всякое произведение по решению Правительства СССР или союзной республики трактовался только как исключительная мера. Реально эта мера почти не применялась. Закон предписывал защиту исключительного право авторов на созданные ими произведения в течение 25 лет с момента первого издания или первого публичного исполнения произведения.

Рис. 3. IV – V этапы развития правовых форм охраны интеллектуальной собственности в России

Вместе с тем Основы авторского права не считали нарушениями авторского права перевод произведения на другой язык; использование чужого произведения для создания нового произведения, существенно от него отличающегося; публичное исполнение чужих опубликованных произведений с выплатой автору гонорара и др.

1928 г. – в РСФСР принят закон «Об авторском праве» от 8 октября. Данный закон защиту исключительного права авторов на созданные ими произведения определил как пожизненное право авторов. Новым явилось и то, что восстанавливалось право наследования авторских прав наследниками на период 15 лет после смерти автора. Использование произведений допускалось не иначе как на основе договоров с авторами, условия которых достаточно детально регулировались законом.

В 1931 г. Закон о патентах на изобретения уже был заменен Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях, в котором авторское свидетельство было опять определено, как и в Декрете 1919 г., основной формой охраны изобретательских прав.

Авторское свидетельство удостоверяло признание заявленного технического решения изобретением, подтверждало приоритет изобретателя и его авторство на изобретение, а также служило основанием для предоставления изобретателю прав и льгот, установленных действовавшим законодательством.

Главные положения нового закона, сводились к следующему:

– приоритет и поддержку государства получали авторы, которые переуступали свое исключительное право на использование изобретения государству;

– владелец патента лишался практической возможности воспользоваться его преимуществами, так как частное предпринимательство было ликвидировано, а перспектива реализации патента или лицензии государственным предприятием или учреждением носила скорее абстрактный характер.

Вознаграждение автору выплачивали не конкретные предприятия, использовавшие его изобретение, а отраслевые органы по изобретательству в зависимости от размера годовой экономии, даваемой изобретением. Процент вознаграждения к годовой экономии составлял 20 % при годовой экономии от 1 тыс. до 5 тыс. руб. и снижался до 2% при годовой экономии от 500 тыс. до 1 млн. руб. и более.

В 1936 г. был отменен Закон о промышленных образцах 1924 г., а новый не появился. Правовая защита промышленных рисунков стала осуществляться в рамках законодательства об авторском праве. Новые модели попали под понятие «техническое усовершенствование», которое было введено в российское законодательство для обозначения особого объекта правовой охраны в 1931 г.

Законодательство об изобретениях на протяжении последующих лет существенно пересматривалось трижды – в 1941, в 1959 и в 1973 гг.

Общими положениями законов этого периода было:

– две формы охраны прав изобретателей (авторское свидетельство и патент);

– проверочную систему экспертизы заявок;

– разрешительный порядок патентования изобретений за границей;

– возможность принудительного выкупа патента государством и др.

Различия заключались в уточнении порядка проведения экспертизы заявок, прав, которые предоставлялись авторам изобретений, критериев охраноспособности изобретений, и т. п.

В начале 60-х годов в ходе проводившегося в тот период пересмотра законодательства было решено включить законодательство об авторском праве в качестве самостоятельного раздела в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и в гражданские кодексы союзных республик.

В этой связи, ранее действовавшие нормы авторского права были существенно пересмотрены в направлении дальнейшего расширения прав авторов, укрепления их позиций в отношениях с организациями, использующими их произведения, некоторого сокращения перечня изъятий из авторского права и т.д.

*АБ* В 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. С этого момента в Советском Союзе была возобновлена законодательная охрана промышленных образцов как объектов интеллектуальной собственности.

9 июня 1965 г. Совет Министров СССР принял постановление «О промышленных образцах», а Патентное ведомство утвердило Положение о промышленных образцах.

*ИБ* Основные положения этих законодательных актов сводились к следующему:

– промышленными образцами охранялись художественные решения внешнего вида промышленного изделия, в которых достигается единство технических и эстетических качеств, если они имели признаки новизны и промышленной применимости (пригодные к изготовлению промышленным способом);

– для признания художественного решения промышленным образцом было достаточно новизны в масштабах СССР;

– не подлежали правовой охране решения внешнего вида большинства изделий легкой промышленности, в частности предметы галантереи, швейной промышленности, трикотажного производства, обуви, головных уборов и т. д.;

– охрана промышленных образцов подтверждалась двумя формами охраны: свидетельством и патентом. Срок действия патента составлял пять лет и мог быть продлен еще на пять лет.

*АБ* В 1973 г. СССР стал членом Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г.

*ИБ* В соответствии с положением конвенции в советском законодательстве было впервые закреплено:

– право автора на перевод произведения,

– срок действия авторского права возрос до 25 лет после смерти автора,

– был расширен круг субъектов авторского права и т.д.

Планировалось привести авторское законодательство в соответствие с требованиями основных международных конвенций, в частности, устранить из него такие случаи свободного использования произведений, как их использование в кино, на телевидении, радио и т.д.

8 июля 1981 г. Совет Министров СССР утвердил новое Положение о промышленных образцах, содержание которого было приближенно к международным стандартам. Так, от промышленного образца требовалась мировая новизна, стал охраняться внешний вид изделий легкой промышленности, срок действия патента на промышленный образец был увеличен до 10 лет и т. д.

Начавшаяся в стране в середине 80-х годов перестройка подтолкнула процесс совершенствования законодательства в области защиты интеллектуальной собственности.

Вступают в силу законы: «Об изобретениях в СССР» (1 июля 1991 г.) и «О промышленных образцах» (1 января 1992 г.)

В стадии разработки и рассмотрения находились Закон СССР «О патентном суде СССР», Положение о патентных поверенных, Устав Государственного фонда изобретений СССР и ряд других актов.

31 мая 1991 г. Верховным Советом СССР в Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик был включен раздел «Авторское право» в соответствии с требованиями Бернской конвенции и Парижской редакции Женевской конвенции, что свидетельствовало о желании и готовности подписать эти договора Правительством СССР.

Авторское право исключило:

– свободное использование произведений в кино, на радио и телевидении,

– публичное исполнение опубликованных произведений без согласия их авторов,

– расширили круг охраняемых произведений,

– продлили срок действия авторского права до 50 лет после смерти автора,

– впервые ввели охрану так называемых «смежных» прав и т. п.

Данное положение авторского права должно было вступить в действие с 1 января 1992 г. Но в декабре 1991 г. происходит распад Советского Союза и этого не произошло.

V этап. Развитие правовых форм охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

*ИБ* После распада Советского Союза в области охраны интеллектуальной собственности создалась кризисная ситуация.

Ни одно из образовавшихся независимых государств, включая Россию, не имело законов об охране интеллектуальной собственности и ведомств по ее охране, так как прежнее законодательство вступило в противоречие с новыми законами РФ (О налогах и налоговой политике, О предприятиях и предпринимательской деятельности, Об инвестициях и инвестиционной политике).

Независимые государства пошли по пути создания своего национального патентного законодательства.

3 августа 1992 г.в Российской Федерации вступили в силу Основы гражданского законодательства (постановлением Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы»).

Большое внимание было уделено разработке специальных законодательных актов, посвященных регулированию авторских правоотношений. В первые годы нового суверенного государства были приняты следующие законодательные акты:

– Патентный закон РФ от 23.09.1992г. №3518-1. В отличие от Закона СССР «Об изобретениях в СССР» он регулировал отношения, связанные не только с изобретениями, но и с промышленными образцами и полезными моделями.

– Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 23.09.1992г. № 3520-1.

– Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23.09.1992 г. №3523-1.

– Закон РФ «О правовой охране топологии интегральных микросхем от 23.09.1992г. № 3526-1.

– Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9.07.1993 г. № 5351-1. С принятием данного закона на территории РФ перестал применяться раздел V Основ гражданского законодательства 1991 г.

*АБ* И наконец, с 1.01.2008г. был введен Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV, который является основным законодательным актом РФ по защите объектов интеллектуальной собственности и отменяет все предыдущие законодательные акты в этой области.

1.2 Формирование понятия интеллектуальной собственности

*ИБ* Для того, что бы защитить труды своей интеллектуальной деятельности необходимо знать основные понятия и средства ее защиты, которые определяются соответствующими правовыми нормами законодательства Российской Федерации.

Реалии таковы, что понятие интеллектуальной собственности в России для многих инженеров, изобретателей, ученых, творческих работников, деловых людей, к сожалению, остается «белым пятном». Незнание этих вопросов наносит материальный ущерб не только вышеназванным категориям людей, но и обществу в целом. Простой пример показывает огромную роль интеллектуальной собственности в экономике промышленно развитых стран. В США объем продаж только авторских прав – составной части интеллектуальной собственности – достиг в 1997г. 36,2 млрд. долл., намного превысив выручку от экспорта продукции автомобильной промышленности в размере 32,9 млрд. долл.

Так что такое интеллектуальная собственность? Когда и как появилось это понятие? Происхождение самого термина «интеллектуальная собственность» обычно связывается с французским законодательством конца XVIII века, где впервые был сформулирован проприетарный подход к авторскому и патентному праву, опирающийся на теорию естественного права, получившую наиболее последовательное развитие в трудах французских философов (Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеции, Руссо).

Проприетарный (от proprietary, т.е. собственнический) подход, заключался в том, что авторское право относится к разновидности права собственности («литературная собственность»).

В соответствии с данной теорией право создателя любого творческого результата (литературное произведение, изобретение) является его неотъемлемым, природным правом, возникает из самой природы творческой деятельности и существует независимо от признания этого права государственной властью.

То есть, возникающее у автора право на достигнутый результат сродни праву собственности, которое проявляется у лица, трудом которого создана материальная вещь. Поэтому, как и право собственности, право на результат творческой деятельности обеспечивает его обладателю исключительную возможность распоряжаться этим результатом по своему усмотрению, с устранением всех третьих лиц от вмешательства в исключительную сферу правообладателя.

Данные идеи на природу авторского и патентного прав были последовательно воплощены в законах революционной Франции. Так, во вводной части французского Патентного закона от 7 января 1791 г. говорилось, что «всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творца».

Еще раньше идея об авторском праве как собственности была воплощена в законах нескольких штатов США. Так, в законе штата Массачусетс от 17 марта 1789 года указывалось, что «нет собственности, принадлежащей человеку более, чем та, которая является результатом его умственного труда».

Аналогичные положения об авторском праве были закреплены в законодательстве многих стран.

Наряду с проприетарной концепцией в национальном праве ряда стран широко применяется в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности категория «исключительные права» («интеллектуальные права», «охрана промышленных прав» и т.п.), понимаемые как права особого рода.

Когда в ХХ веке большое значение приобрел вопрос о международной охране авторских прав, эти две концепции вошли в противоречие. Впоследствии постепенно произошло их вынужденное сближение.

Затем во многих действующих законодательствах о гражданском праве теория «исключительных прав» получила свое дальнейшее развитие.

Сложившееся в настоящее время понимание исключительного характера авторских прав состоит в том, что принадлежащие создателю произведения авторские права препятствуют другим лицам использовать произведение.

Иными словами, авторские права обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий (внесения изменений в произведение, его использования, получения вознаграждения и т.д.) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Кроме того, исключительность рассматриваемых прав состоит в том, что права на результаты интеллектуальной деятельности связаны не с физическим или юридическим лицом вообще, а с конкретным субъектом – автором либо его правопреемником, являющимся исключительным носителем данных прав.

*АБ* В итоге 14 июля 1967 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization – W1PO) в Конвенции о своем учреждении, принятой в Стокгольме, записала в статье 2:

« Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся:

• к литературным, художественным и научным произведениям;

• к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;

• к изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• к научным открытиям;

• к промышленным образцам;

• к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

• к защите против недобросовестной конкуренции;

• к другим правам, относящимся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях». Иными словами, интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к конкретным результатам творческой деятельности в производственной, научной и художественной областях. В тоже время, несмотря на свое широкое распространение, понятие интеллектуальной собственности практически сразу же с момента своего появления подверглось критике со стороны многих ученых.

*ИБ* Противники понятия интеллектуальной собственности считают, что:

– нельзя отождествлять правовой режим материальных вещей и нематериальных объектов, каковыми являются по своей сути авторские произведения и различные технические новшества;

– в отличие от права собственности, которое в принципе бессрочно и не подвержено каким-либо территориальным ограничениям, права авторов, изобретателей и их правопреемников изначально ограничены во времени и в пространстве;

– авторские и патентные права защищаются с помощью иных правовых средств по сравнению с теми, которые применяются для защиты права собственности;

– право на творческий результат неразрывно связано с личностью его создателя и т.п.

В ответ на критику, сторонники теории интеллектуальной собственности стали подчеркивать, что:

– речь в данном случае идет о собственности особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального характера;

– объектами права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи.

Свое логическое завершение подобный подход нашел в теории интеллектуальных прав, в соответствии с которой права авторов, изобретателей, патентообладателей и т.д. должны быть признаны правами особого рода, находящимися вне классического деления гражданских прав на: