полная версия

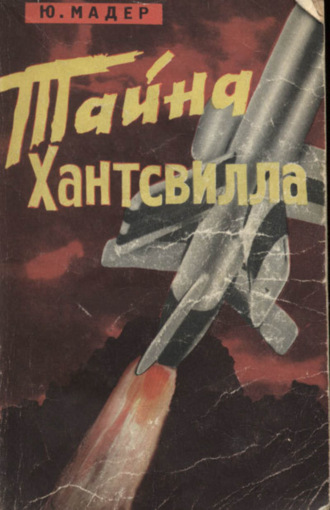

полная версияТайна Хантсвилла

Работы здесь производила бухенвальдская внелагерная рабочая команда, носившая условное наименование «Дора». Затем эсэсовцы создали на ее основе самостоятельный концентрационный лагерь, который назвали «Дора-Миттельбау».

Заключенные, прибывшие на строительство завода, исчезали под землей, а оттуда на поверхность выбрасывали только породу да трупы узников, раздавленных каменными глыбами или убитых эсэсовцами-надсмотрщиками. Заключенный, попавший сюда, считался «носителем тайны», а потому живым отсюда уйти не мог. У узников не оставалось и проблеска надежды на спасение. Главное управление имперской безопасности вело персональный учет всех, кто был причастен к ракетному производству.

Когда спустя несколько дней после отправки первых транспортов из Бухенвальда эсэсовские грузовики стали три раза в неделю привозить обратно трупы для сожжения в крематории и работавшие в нем узники опознали среди погибших своих товарищей, подпольный лагерный комитет решил раскрыть это новое преступление эсэсовцев. Чешский врач Ян Чешпива получил задание проникнуть в команду смертников, чтобы на месте подробно все разузнать и сообщить комитету. Договорились и о том, как передать зашифрованную информацию. С тех пор конспиративная связь между группами Сопротивления команды «Дора» и Бухенвальда уже не прерывалась. Презирая смерть, антифашисты не теряли мужества и в эсэсовской преисподней.

Людвиг Ляйнвебер, один из немногих узников-немцев, вышедших живыми из этого ада, свидетельствует:

«В начале октября 1943 года меня из Нацвайлера (Эльзас) через Бухенвальд отправили в «Дору». Первое время мы работали на пробивке туннеля – изнурительный и тяжелый труд, стоивший немало жертв. Спали в штольне 39, глубоко под землей. К одеялу каждого заключенного была прикреплена на веревке миска для еды, она служила и подушкой. Холода в так называемых спальных штольнях не чувствовалось, но стояла такая пыль, что почти не было видно находящихся рядом… Под страхом наказания запрещалось брать воду из-под крана: она предназначалась только для машин и цементомешалок… Ни воды, ни умывальников, ни уборных… Куда ни глянь – едва держащиеся на ногах скелеты: таких истощенных узников мне не доводилось видеть еще ни в одном лагере, а побывал я во многих»82.

В построенных каторжным трудом узников цехах подземного завода спешно установили 20 тысяч станков и агрегатов. Для обеспечения производства «чудо-оружия» сюда были в порядке трудовой повинности принудительно направлены концернами «АЭГ», «Сименс», «Рейнметалл-Борзиг», «Динамит АГ», «Крупп» и «Тиссен – Хиттон» 9 тысяч квалифицированных немецких рабочих. Здесь же круглые сутки в поте лица подневольно трудились 32 500 заключенных. По просьбе концернов эсэсовцы передали им узников концлагерей «для использования» в качестве дешевой рабочей силы.

В ракетном бизнесе, открытом Вернером фон Брауном, монополии видели осуществление своих самых радужных мечтаний. И впрямь! В их распоряжении находились совершенно бесправные рабы, которых можно было подвергать нещадной эксплуатации. Государство обеспечивало полную загрузку производственных мощностей. Оно же гарантировало сбыт «чудо»-продукции, а тем самым – неслыханные прибыли монополий.

И не случайно у этого источника неописуемых страданий для одних и неслыханного обогащения для других оказалось семейство фон Браунов. Правда, живущий ныне в боннском государстве глава этой семейки 85-летний Магнус фон Браун пытается утверждать: «Характерно, что мы, к примеру, очень мало знали о том, что происходило в концлагерях». Но ведь оба его сына – Вернер и Магнус – подолгу пребывали в лагере «Дора», осуществляя научно-технический надзор за работой подземного ракетного завода. Они не только видели весь этот ужас, но и наслаждались им. Они подогревали его своими истерическими требованиями увеличить объем производства, повысить темпы. В ту пору папаша Браун с гордостью заявлял, что его сын Вернер как инженер-химик «длительное время руководил серийным производством на ракетном предприятии около Нордхаузена».

Тщетны попытки «доказать», будто Вернер фон Браун не знал обо всех ужасах «Доры» и не видел их. Его разоблачает и бывший политический заключенный № 31573 концлагеря «Дора» польский антифашист Адам Габала:

«…Немецкие ученые во главе с профессором Вернером фон Брауном также видели все это. Когда они проходили по штольням, они видели, как тяжело, не разгибая спины, работают заключенные, как над ними издеваются. Во время своих частых посещений лагеря «Дора» профессор Вернер фон Браун ни разу не протестовал против этой жестокости и бесчеловечности… На небольшой площадке рядом с помещением амбулатории валялись кучами трупы заключенных, замученных до смерти непосильным трудом и издевательствами мстительных надзирателей. Трупы людей выглядели издали как сплошная серая масса. Но ведь профессор Вернер фон Браун проходил мимо них, и проходил так близко, что почти касался трупов. Неужели это зрелище не произвело на него ни малейшего впечатления? Даже заключенных охватывал ужас при виде этой картины. Людям становилось дурно, их тошнило, они теряли сознание. Даже момент смерти заключенных не казался столь страшным, как их вид после смерти… Проходивший мимо профессор Вернер фон Браун даже не смотрел в ту сторону. Я не думаю, что в этот момент он был занят только мыслями о межпланетном пространстве и не видел умирающих в грязи и нечистотах. Он должен был их видеть! Почему он молчал?

Профессор Вернер фон Браун жив. Он не ответил на этот вопрос, потому что до сих пор никто не спросил его об этом. Поэтому я первый спрашиваю, почему он молчал?

В подземельях «Доры» кроме профессора Вернера фон Брауна находились и другие известные немецкие ученые, физики и химики, инженеры и техники. Там бывали офицеры и генералы третьего рейха. Они также молча проходили мимо трупов. Представители крупнейших фирм Германии ни одним словом не выразили своего протеста…»83

Фронт антифашистской борьбы проходил тогда не только на Востоке и Западе, он был и в самой Германии. Мужественные подпольщики-антифашисты, несмотря на нечеловеческие условия, боролись с заклятым врагом и в лагере «Дора».

С одним из транспортов заключенных из бухенвальдской внешней команды «Кассель» сюда прибыл истощенный узник в полосатой лагерной одежде.

– Фамилия, имя? – заорал эсэсовский шарфюрер84.

– Кунц, Альберт.

– Сколько лет в заключении?

– Одиннадцать.

– Ага, коммунист? – осклабился эсэсовец.

Шарфюрер сделал особую пометку в списке. Шагая в деревянных башмаках, Кунц занял место в строю своих товарищей по мукам. Колонна скрылась во мраке туннеля.

С этого дня в «Доре» начал действовать закаленный в суровых испытаниях член тельмановского Центрального Комитета Коммунистической партии Германии Альберт Кунц. Медник из Вурцена, он вот уже четверть века принадлежал к авангарду германского рабочего класса.

Коммунист Альберт Кунц сразу же стал в центре разгоревшейся в лагере «Дора» антифашистской борьбы. Основную массу заключенных здесь составляли советские люди, французы, чехи и поляки. Кунц нашел надежных людей для связи с этими национальными группами. Одним из них был советский летчик – капитан Еловой из Одессы. В лагере его звали Семен Гринько. Фашисты сбили его над Лодзью; он пытался с чужими документами перейти линию фронта, но гитлеровцы схватили его и отправили в Германию. Знания Елового в области авиации и пилотирующих устройств сослужили подпольной организации ценную службу.

Когда началось производство самолетов-снарядов «Фау-1» и ракет «Фау-2», подпольный лагерный комитет сразу же решил всеми средствами сорвать его. Но делать это надо было так, чтобы не поставить под угрозу жизнь товарищей.

Чтобы установить связь с внешним миром и информировать англичан о грозящей опасности, необходим был радиопередатчик. Очень нужен был подпольному комитету и радиоприемник. Чех Ян Халупка, по специальности радиотехник, успел, прежде чем эсэсовцы убили его, собрать в стерилизационном бараке доктора Чешпивы портативный приемник, при помощи которого Интернациональный лагерный комитет узнал, что линии фронтов приближаются к Германии. В середине 1944 года подпольщикам удалось похитить использовавшийся для ракет радиоаппарат типа «Отто-111» и собрать передатчик. Но одного этого было мало. На помощь пришли французские товарищи. Еще со времен своей партизанской деятельности они знали, на каких волнах работают тайные английские рации и какой код применяется для связи с ними. Французские заключенные первыми установили радиосвязь с англичанами прямо из главного центра производства фашистского «чудо-оружия»!

Поскольку подземный завод был надежно укрыт от воздушных налетов, рассчитывать на помощь англо-американской авиации почти не приходилось. Поэтому Интернациональный лагерный комитет принял решение усилить саботаж производства самолетов-снарядов и ракет. Был брошен лозунг: «Чем медленнее работаешь, тем ближе к миру!» Из уст в уста передавался пароль советских пленных: «Команда икс – работа никс!» и русское «Помаленьку!»

Заключенные преднамеренно выводили из строя на целые часы и дни гидравлические прессы, насосы и другие механизмы. Если даже простое количественное сокращение производительности труда приводило к дезорганизации строго скоординированного серийного производства, то нечего и говорить, что целеустремленный саботаж в таком деле, как изготовление сложных и тонких механизмов для ракет, имел для фашистов поистине катастрофические последствия. Специалисты из числа заключенных сразу нашли наиболее чувствительные места гитлеровского «чудо-оружия» и инструктировали своих товарищей, как приводить его в негодность. Ведь иногда достаточно было испортить пустяковую деталь, чтобы ракета взорвалась на старте или же сошла со своей траектории. Спайки многочисленных контактов делались, к примеру, так непрочно, что расходились сразу же после технического контроля. Важные детали из дефицитных жаропрочных металлов исчезали со складов, полуфабрикаты вдруг «по ошибке» попадали не в тот цех, и все это, вопреки требованиям фон Брауна, тормозило производство.

Непригодными к запуску оказывались каждая вторая ракета «Фау-2» и каждый пятый самолет-снаряд «Фау-1». Заключенные даже не знали, что «Фау-2» выпускались по Англии не позднее, чем через три дня после того, как покидали подземный завод.

Эсэсовцы чувствовали, что здесь налицо вредительство, но, несмотря на усиленный до предела контроль, не могли заполучить никаких убедительных доказательств.

Наконец о большом количестве отказавших ракет и самолетов-снарядов стало известно Гитлеру, Гиммлеру, Шпееру и верховному командованию вермахта. Аппарат нацистского сыска заработал на полный ход. Главное хозяйственно-административное управление СС дало секретную директиву: беспощадным террором сломить всякое сопротивление заключенных.

В лагере «Дора» эту директиву пронумеровали и аккуратно подшили к делу. Отныне она служила «основанием» для беспримерного террора, для массовых казней, совершаемых эсэсовцами по требованию руководства подземного завода, в котором оба Брауна играли влиятельную роль. Фашисты решили обеспечить бесперебойное производство своего «чудо-оружия» при помощи механизированных виселиц. «Изобретательные» эсэсовцы придумали способ казни 60 заключенных сразу. Два уцелевших очевидца, Оскар Бюхлер и Тео Веберс, рассказывают: «Под потолком штольни находилась крановая тележка, к которой были прикреплены две балки. Через каждую балку перекидывали по тридцать веревок с петлями, которые затем накидывались на шею приговоренных к смертной казни заключенных. Палач поднимался на крановую тележку, включал подъемный механизм, и таким образом всех 60 заключенных вздергивали одновременно. Если нужно было сразу повесить более 60 заключенных, а для эсэсовцев это «удовольствие» тянулось слишком долго, то еще живых осужденных опускали вниз, били их почти бездыханных табуретками и железными прутьями, а затем приканчивали выстрелами в затылок».

Но и это не сломило узников. Тогда служба безопасности стала подсылать к ним своих шпиков, переодетых в одежду заключенных; они должны были выловить организаторов саботажа. Однако лагерный комитет во главе с Альбертом Кунцем своевременно принял контрмеры. Доктор Чешпива пишет в своих воспоминаниях: «Он (Кунц. – Ю. М.) твердо и верно руководил работой организации Сопротивления, направленной против вышколенных кадров службы безопасности СС и «абвера»… Гестапо бросило против нас шпиков в одежде заключенных, которых мы большей частью вовремя распознали, и в этой борьбе не на жизнь, а на смерть никому из них не удавалось прожить долго… Подводя итог, можно сказать, что из этой неравной битвы мы вышли победителями. Хотя конструктор фон Браун лично осуществлял надзор над производством ракет, значительная часть этого коварного оружия, как видно из немецких источников, либо оказывалась негодной к запуску, либо терпела аварию между английскими графствами Саффольк и Гэмпшир. Эти отказы всегда вызывались саботажем заключенных, которые в процессе производства повреждали пилотирующее устройство»85.

В конце концов эсэсовцам удалось подослать к заключенным провокатора. Он успел выведать многое, прежде чем узники поняли, что это шпик.

Служба безопасности, гестапо, а также возглавлявшийся полковником Айххорном «абвер» произвели массовые аресты. Были схвачены и брошены в гестаповские застенки Альберт Кунц, доктор Чешпива, Ян Халупка, Любомир Баштар, Поль Шандон, Альфред Унтерайнер, Отто Рунки, Пауль Люциус, Гейнц Шнайдер, Христиан Вехам. Среди арестованных были бывшие французские офицеры, польские партизаны, чешские ученые, немецкие коммунисты, советские военнопленные.

«Я оказался в карцере в камере № 8, – писал впоследствии доктор Чешпива о тех страшных днях,– и слышал, как по ночам допрашивали немецких коммунистов. Они молчали. Альберта Кунца истязали, как, пожалуй, никого из нас, непрерывно в течение 14 дней. Перед рождеством 1944 года я встретил его в коридоре карцера и едва узнал. Но фашисты не могли сломить его. Альберт упорно отказывался подписать какие-либо протоколы допросов.

Эсэсовец Зандер набросился на него с криком:

– Убью тебя! Нам нужно только да или нет! Слышишь, ты? Убью!

Последние слова, которые я слышал от Альберта, были:

«Это естественный конец революционера: пуля, петля или быть избитым до смерти!»»

Память об этих героях Сопротивления, ценою собственной жизни стремившихся помешать варварскому обстрелу Англии брауновскими ракетами, живет и в сердцах английских антифашистов. Но нет им в Англии ни памятника, ни мемориальной доски. Зато английское «Общество межпланетных полетов» после заключения пакта НАТО «удостоило» эсэсовского штурмбанфюрера Вернера фон Брауна золотой медали!

Несмотря на массовые казни, саботаж заключенных не прекратился. В толстых досье эсэсовца Зандера теперь все чаще и чаще стали появляться экземпляры газеты «Свободная Германия», печатавшейся немецкими антифашистами в далекой Москве. В номере от 8 октября 1944 года, прежде чем он попал в архив службы безопасности, кто-то жирной линией подчеркнул слова: «Только тот немецкий рабочий и служащий защищает свою родину, кто склоняет товарищей по работе к саботажу, к срыву военного производства, чтобы не дать Гитлеру оружия для продолжения войны…»

Захватанный край этой газеты, найденной в раздевалке немецких рабочих, принудительно мобилизованных на военные предприятия, свидетельствует о том, что она побывала во многих трудовых руках.

Зандер и его шпики из СД установили усиленную слежку за немецкими рабочими-специалистами. Одного за другим таскали их на допрос, большей частью по ночам. Многие исчезли по мановению руки гестапо. Среди них были и те, кто тайком делился своим скудным пайком с советскими, польскими, французскими заключенными, и те, кто был связан с антифашистским движением Сопротивления.

Одним из них был Йозеф Цилинский. Он принадлежал к числу тех квалифицированных рабочих, которых концерны направили сначала в Пенемюнде, а затем в подземный центр ракетного производства в Гарце. Цилинский прибыл в Гарц в 1943 году и сразу установил контакт с советскими военнопленными. Ему помогло знание русского языка. Взаимное доверие установилось быстро. Вскоре один из немецких заключенных-уголовников, некий Медлер, выследил Цилинского и получил свои иудины сребреники. Цилинский был схвачен и брошен в карцер казармы Нордхаузена. Как и остальных товарищей по заключению, его ожидала виселица. Спас Цилинского случай. Во время налета англо-американской авиации на город Нордхаузен казарма была разбомблена. Цилинский бежал в близлежащие леса Гарца, где и скрывался до конца войны.

Интернациональная солидарность, воля к борьбе, отлично организованное сопротивление заключенных создали серьезное препятствие на пути нацистских ракетостроителей. Благодаря этому значительная часть ракетных планов Гитлера, Гиммлера и Брауна так и осталась на бумаге. Здесь, в мрачном подземелье завода в Гарце, согнанные на рабский труд чуть ли не со всей Европы люди во многом решали исход битвы на ракетном фронте.

Несмотря на разнузданный кровавый террор, нацисты добились весьма малого, к тому же они нуждались в дешевой рабочей силе – узниках.

Борьба народов против самого современного в те годы оружия не ограничивалась подземным центром ракетного производства. Где бы ни появлялись гитлеровцы со своими ракетами – брались за дело антифашисты.

Участники голландского движения Сопротивления, поддерживавшие связи с английской разведкой, вели наблюдение не только за постройкой пусковых установок, но и за доставкой по ночам тщательно охраняемых длинных «сигар» с взрывчаткой. Они контролировали шоссе и железнодорожные линии. Радиосигналы патриотов означали для Лондона объявление воздушной тревоги. Особенно отличились два мужественных голландских антифашиста – Аат ван дер Гиссе и Ян Ритшотен. Они также были преданы, попали в руки службы безопасности и «абвера», подверглись средневековым пыткам и убиты. Их товарищи по борьбе – 44 антифашиста – были замучены эсэсовцами в концлагере Маутхаузен86.

Операция «Эльстер» терпит крах

Двое в надувной лодке, с трудом переводя дыхание, гребли к берегу. Перед ними расстилалось восточное побережье Соединенных Штатов. Подводная лодка «U-1230» германского военно-морского флота, только что доставившая их сюда, легла на обратный курс. В беззвездную ночь с 29 на 30 ноября 1944 года небо было затянуто тучами, берег погружен во тьму. Наблюдатели у радаров, верно, дремали – как же иначе большой подводный корабль чужого флота смог вплотную приблизиться к американскому побережью?

Лодка причалила к берегу. Два хорошо натренированных эсэсовских диверсанта спрыгнули на землю. Гиммлеровская операция «Эльстер» («Сорока») началась. Агенты службы безопасности (СД) выпустили воздух из лодки и подхватили свои водонепроницаемые чемоданы. Там, скрытые под двойным дном, лежали 60 тысяч долларов, упакованные в мешочки бриллианты, микрофотокамеры, чернила для тайнописи, специальная радиоаппаратура. Под одеждой эсэсовцы прятали автоматические пистолеты.

У одного из них были поддельные документы на имя капитана Эдварда Грина из Бриджпорта (штат Коннектикут). Другой диверсант выдавал себя за Джека Миллера. На самом деле он звался Эрихом Гимпелем и числился агентом СД № 146 Главного Управления имперской безопасности. Отделом диверсий в Главном управлении руководил Отто Скорцени. Радиоинженер по специальности, Гимпель с 1935 года шпионил против Англии и США. Гитлеровский адмирал-шпион, начальник «абвера» Канарис направил его резидентом в Лиму, столицу Перу, где Гимпель действовал под видом торговца техническими товарами.

Перед тем как отправить Гимпеля на задание в США, его несколько месяцев знакомили с фашистским ракетным оружием, а специалисты-радиотехники концернов «АЭГ» и Сименса посвятили его в тайны нового метода наведения ракет на цель.

Сообщник Гимпеля, тоже агент службы безопасности, был американцем полунемецкого происхождения. Звали его Уильям Куртис Колпаг, агентурная кличка – «Билли». Он получил солидное электротехническое образование в Массачусетском технологическом институте и окончил военно-морской колледж, откуда вышел мичманом американского флота. Изменив своей стране, он несколько лет выполнял шпионские задания доктора Шольца, нацистского консула в Бостоне. Потом «Билли» через Аргентину и Португалию переправили в Германию. Эсэсовская секретная служба приберегала его для самых рискованных дел.

Каковы же были задачи операции «Эльстер»? Радионаведение фашистских суперракет на центр Нью-Йорка; сбор шпионской информации о работах над созданием американской атомной бомбы; действия нацистских диверсионных групп (их предполагалось забросить из Южной Америки) на предприятиях военной промышленности США.

После войны англичанину Бернарду Ньюмэну удалось ознакомиться с планом операции «Эльстер». Этот план он изложил следующим образом: «Немцы хотели заранее объявить о том, что Эмпайр Стейт Билдинг87 будет разрушен в определенный день и час. Моральный эффект оказался бы при этом огромным. Однако для этого требовалось оружие, которое било бы точно по цели… Скорцени указал на две возможности осуществления этого плана. Первая из них уже приобрела практическое значение – управление посредством радиосигналов. Другая носила характер более сенсационный: немцы экспериментировали с новой радиоаппаратурой, позволявшей наводить ракету не с базы запуска, а непосредственно из района цели. Диверсант был обязан к указанному моменту установить в Эмпайр Стейт Билдинг аппарат, который, проработав всего несколько минут, как магнит, притянул бы к себе ракету. Гиммлеру эта идея пришлась по вкусу»88.

Итак, эсэсовские агенты Гимпель и Колпаг уже находились в США и ждали сигнала. А на другой половине земного шара штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун все еще экспериментировал, создавая ракету, гибельную для Соединенных Штатов. В его сейфе еще с 1941 года, за несколько месяцев до вступления США во вторую мировую войну, лежал проект обстрела Америки межконтинентальными ракетами. В биографии немецкого ракетного специалиста Германа Оберта об этом говорится следующее: «Однажды фон Браун дал ему (Оберту. – Ю. М.) задание спроектировать трансатлантическую ракету, которая могла бы достигнуть Нью-Йорка.

– Мы должны приняться теперь за проектирование ракет гораздо большего радиуса действия, – сказал фон Браун. – Прошу вас, разработайте теоретический проект такой двух- или трехступенчатой трансатлантической ракеты. Как она должна выглядеть? Сколько потребует горючего? Во сколько примерно обойдется?»89.

В октябре 1941 года Оберт закончил расчеты. В начале 1944 года, когда фашисты всеми силами старались заключить сепаратный мир с Англией и США, фон Браун в одной из своих ставших обычными дружеских бесед с Гитлером рассказал ему о плане создания ракеты для обстрела Америки. Фон Браун не ошибся в своих ожиданиях: Гитлер ухватился за эту идею, как утопающий за соломинку, он дал задание немедленно сконструировать такую ракету, «сократить период испытаний и сразу же начать ее промышленное производство». Все последние 14 месяцев войны – с февраля 1944 по апрель 1945 года – Гитлер не переставал подгонять команду фон Брауна. «Гитлер сулил Брауну все золото мира, он заставлял конструкторов работать по 15-16 часов в день без перерыва, то обещая им свою исключительную помощь, когда бывал доволен, то клеймя их как самых гнусных предателей в истории, когда ему казалось, что дело идет недостаточно быстро…»90

Вернер фон Браун жаждал денег и славы и не давал своим сотрудникам ни минуты отдыха. Проект принимал все более конкретные очертания. Агрегат «10» высотой 18 метров, диаметром 3,5 метра и весом 87 тонн должен был служить первой ступенью ракеты «А-9». Весь же колосс со смонтированным на нем оперением площадью 13 квадратных метров, весивший 100 тонн, за 35 минут полета должен был, израсходовав 70 тонн горючего, донести до Нью-Йорка всего одну тонну взрывчатки! Этот совершенно нерентабельный проект, который родился в воспаленном мозгу нацистов, одержимых манией величия и стремлением к мировому господству, сулил всем монополиям-участницам и их акционерам огромные прибыли. Гитлеровским же генералам он должен был послужить моральным подспорьем.

Однако создать ракету такого типа было технически нелегко. Это усугублялось лихорадочной спешкой. Пробный запуск первой ракеты «А-9/А-10», произведенный 8 января 1945 года, оказался неудачным. Вернер фон Браун с треском провалился.

Провалились и гиммлеровские агенты. Сначала им удалось благополучно проскользнуть под носом американских сторожевых кораблей, постов береговой обороны и контрразведки США. Но на этом и кончилось везение диверсантов. Разоблачить их помог антифашистски настроенный американец Том С. Уорренс. Он занимал видный пост в военной промышленности США. Колпаг, который когда-то был знаком с Уорренсом, попытался завербовать его, втянуть в операцию «Эльстер». Уорренс, дважды раненный на войне, на следующий же день отправился в федеральное бюро расследований и сообщил о готовящейся диверсии.