полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908

И прежде всего и громче всего должен грозно прозвучать обличительный голос социал-демократов против гнусного царского преступления, совершенного 3-го июня 1907 года. Пусть представители пролетариата в Думе выяснят народу, что третья Дума не может служить его интересам, не может исполнить его требования, и что это может сделать только полновластное учредительное собрание, выбранное всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов.

Правительство будет предлагать новые законы. То же будут делать октябристы, кадеты, черносотенцы. Во всех этих законах будет наглый обман народа, будет грубое нарушение его прав и интересов, издевательство над его требованиями, надругательство над кровью, пролитой народом в борьбе за свободу. Во всех этих законах будет защита интересов помещиков и капиталистов. Каждый из этих законов будет новым звеном в тех цепях рабства, которые готовят насильники и паразиты рабочим, крестьянам, городской бедноте. Не все это сразу поймут. Но социал-демократы знают и понимают это и потому смело разоблачат это перед лицом обманываемого народа. Особенное внимание они должны обратить при этом на те законы, которые касаются самых насущных нужд народа, – законы о земле, законы о рабочих, о государственных расходах и доходах. Обличая насилие и обман крепостников и капиталистов, социал-демократы обязаны разъяснять всему народу свои требования, – полного народовластия (демократической республики), неограниченной свободы и равенства, восьмичасового рабочего дня и облегчения условий труда рабочих, конфискации крупных имений и передачи земли крестьянам. Они должны указывать и на великую цель, которую ставит себе пролетариат всех стран, – на социализм, полное уничтожение наемного рабства.

Рядом с социал-демократами в Думе есть небольшая кучка левых, главным образом, трудовиков. Их социал-демократы должны призывать следовать за собой. Особенно необходимо это тогда, когда придется выступать с запросами правительству, которое свирепствует в России, как дикий зверь. Цепные псы царизма – полицейские, жандармы, да и высшие власти – министры и губернаторы – позволяют себе каждый день ряд грубых насилий и беззаконий. Обличить и заклеймить их необходимо. И это должны сделать социал-демократы. Но для запроса требуется подпись 30-ти членов Думы, а социал-демократов будет едва ли больше восемнадцати. Вместе с другими левыми их 32. Социал-демократы должны составить запрос и призвать левых присоединиться к ним. Если левым действительно дорого великое дело свободы, они должны присоединиться. И тогда будет нанесен правительству тяжелый удар, подобный тем, какие наносила ему своими запросами социал-демократия во второй Думе.

Таковы главные задачи социал-демократов в третьей Государственной думе. Тяжелый труд предстоит там нашим товарищам. Они будут там среди врагов, злобных и непримиримых. Им будут зажимать рот, их будут осыпать оскорблениями, их, может быть, будут исключать из Думы, предавать суду, заключать в тюрьмы, ссылать. Они должны быть тверды, несмотря на все преследования, они должны высоко держать красное знамя пролетариата, до конца остаться верными делу великой борьбы за всенародное освобождение. Но и мы все, товарищи рабочие, должны дружно, сообща поддержать их, должны чутко прислушиваться к каждому их слову, отзываться на него, обсуждать их действия на митингах и собраниях, подкреплять своим сочувствием и одобрением каждый их правильный шаг, помогать им всеми силами и средствами в борьбе за дело революции. Пусть будет един рабочий класс в поддержке своих представителей и пусть укрепит он этим свое единство, необходимое ему для его великой борьбы, – для того времени, когда «будет последний, решительный бой».

«Вперед» № 18, ноябрь 1907 г. газеты «Вперед»

Печатается по тексту

Предисловие к брошюре Воинова (А. В. Луначарского) об отношении партии к профессиональным союзам{74}

Работа т. Воинова по вопросу об отношении социалистической партии пролетариата к профессиональным союзам в состоянии возбудить много кривотолков. Происходит это по двум причинам: во-первых, увлекаясь борьбой с узким и неверным пониманием марксизма, с нежеланием принять во внимание новые запросы рабочего движения и взглянуть на предмет шире и глубже, автор нередко выражается чересчур обобщенно. Он нападает на ортодоксию, – правда, на ортодоксию в кавычках, т. е. на лжеортодоксию, – или на немецкую социал-демократию вообще там, где в сущности нападки его относятся только к вульгаризаторам ортодоксии, только к оппортунистическому крылу социал-демократии. Во-вторых, автор пишет для русской публики, совсем мало считаясь с разными оттенками в постановке разбираемых им вопросов на русской почве. Точка зрения т. Воинова – бесконечно далека от взглядов русских синдикалистов, меньшевиков, социалистов-революционеров. Но невнимательный или недобросовестный читатель легко может прицепиться к отдельным фразам или мыслям Воинова, пользуясь тем, что автор непосредственно имел у себя перед глазами главным образом французов и итальянцев, не ставя себе задачи отмежеваться от всяких российских путаников.

В качестве примера этих последних укажем, например, социалистов-революционеров. В № 5 «Знамени Труда» они с обычной развязностью заявляют: «социалистический Интернационал одобрил точку зрения на профессиональное движение, которую мы (!) всегда (!) проводили». Берем «Сборник статей» № 1 (1907 г.), издательство «Наша мысль». Г-н Виктор Чернов разносит Каутского, умалчивая и о маннгеймской резолюции и о борьбе Каутского против оппортунистических нейтралистов! Статья Каутского, на которую наскакивает эсеровский наездник, писана накануне Маннгейма{75}. В Маннгейме Каутский боролся с нейтралистами. Маннгеймская резолюция «наносит значительную брешь нейтральности профессиональных союзов» (выражение Каутского в статье о Маннгеймском съезде, в «Neue Zeit»{76} от 6 октября 1906 г.). И вот является в 1907 году критик, который корчит из себя революционера, называя Каутского «великим догматиком и инквизитором марксизма», обвиняя его – совсем в унисон с оппортунистическими нейтралистами! – в тенденциозном умалении роли профессиональных союзов, в стремлении «подчинить» их партии и т. п. Если мы добавим к этому, что эсеры всегда стояли за беспартийность профессиональных союзов, что еще в № 2 «Знамени Труда» (12 июля 1907) мы читаем в передовой: «партийная пропаганда имеет свое место вне союза», то для нас вырисуется весь облик революционизма эсеров.

Когда Каутский вел борьбу против оппортунистического нейтрализма и развивал дальше, глубже теорию марксизма, двигая профессиональные союзы влево, тогда эти господа разносили в пух и прах Каутского, повторяя словечки оппортунистов и продолжая под шумок защищать беспартийность союзов. Когда тот же Каутский еще двинул влево профессиональные союзы, исправив в Штутгарте резолюцию Беера, подчеркнув в этой резолюции социалистические задачи тред-юнионов, тогда господа с.-р. закричали: социалистический Интернационал одобрил нашу точку зрения!

Спрашивается, достойны ли такие приемы членов социалистического Интернационала? Не свидетельствует ли такая критика о беспринципности и развязности?

Среди с.-д. образчиком развязности является глубоко уважаемый либералами бывший революционер Плеханов. В предисловии к брошюре «Мы и они» он заявляет с бесподобным, несравненным самодовольством: штутгартская резолюция (о профессиональных союзах) с моей поправкой лишает значения резолюцию лондонскую (Лондонского съезда РСДРП). Вероятно, многие читатели, прочитав это заявление нашего великолепного Нарцисса, поверят, что борьба в Штутгарте шла именно из-за поправки Плеханова и что вообще эта поправка имела какое-нибудь серьезное значение.

На деле эта поправка («надо всегда иметь в виду единство экономической борьбы») никакого серьезного значения не имела, она даже вовсе не относилась к сути спорных вопросов в Штутгарте, к сути разногласий в международном социализме.

На деле восторги Плеханова по поводу «его» поправки имеют очень вульгарное значение: ввести в заблуждение читателей посредством отвлечения их внимания в сторону от действительно спорных вопросов профессионального движения, прикрыть поражение идеи нейтрализма в Штутгарте.

Стокгольмский съезд РСДРП (1906), на котором победили меньшевики, стоял на точке зрения нейтральности профессиональных союзов. Лондонский съезд РСДРП занял другую позицию, провозгласив необходимость стремиться к партийности союзов. Штутгартский международный конгресс принял резолюцию, которая «кладет навсегда конец нейтральности», как справедливо выразился К. Каутский[32]. В комиссию Штутгартского съезда Плеханов отправился защищать нейтральность, как об этом подробно рассказывает Воинов. А Клара Цеткина в органе женского рабочего движения Германии «Die Gleichheit» пишет, что «Плеханов пытался довольно неудачными доводами оправдать некоторое ограничение этого принципа»[33] (т. е, принципа теснейшего сближения союзов с партией).

Итак, защищавшийся Плехановым принцип нейтральности потерпел фиаско. Его доводы немецкие революционные с.-д. признали «неудачными». А он, любуясь собой, заявляет: приняли «мою» поправку, резолюция лондонская теряет значение!..

Да, да, зато ноздревская развязность уважаемого либералами социалиста, видимо, не теряет нисколько своего значения.

* * *Тов. Воинов неправ, по моему мнению, когда он говорит, что немецкие ортодоксы признают идею штурма вредной, что ортодоксия «приняла было весь дух нового экономизма». Про Каутского этого нельзя сказать, и сам тов. Воинов признает правильность воззрений Каутского. Сам тов. Воинов, упрекая немцев, что они «слишком мало говорили о роли профессиональных союзов, как организаторов социалистического производства», напоминает в другом месте мнение Либкнехта-отца, признавшего эту роль в самых рельефных выражениях. Напрасно также поверил т. Воинов Плеханову, будто Бебель нарочно умолчал о русской революции в своей приветственной речи, будто Бебель не хочет говорить о России. Эти слова Плеханова были просто грубым шутовством глубоко уважаемого либералами социалиста, и брать их всерьез не следовало ни на минуту, не следовало даже допускать возможности того, что в этих словах есть хотя бы частичка правды. Я, с своей стороны, могу засвидетельствовать, что во время речи Бебеля сидевший около меня в бюро Ван Коль, представитель правого крыла социалистов, следил именно за тем, упомянет ли Бебель про Россию. И как только Бебель кончил, Ван Коль обратился ко мне с выражением своего удивления; он не сомневался (как не сомневался и ни один серьезный член конгресса), что Бебель забыл о России случайно. Промахи бывают с самыми лучшими и опытными ораторами. Назвать «характерным» забывчивость старого Бебеля со стороны тов. Воинова, по-моему, до последней степени несправедливо. Точно так же глубоко несправедливо говорить вообще о «теперешнем» оппортунистическом Бебеле. Для такого обобщения данных нет.

Но, чтобы не порождать недоразумений, я скажу тут же, что если бы кто-нибудь попытался использовать эти выражения т. Воинова против революционных немецких с-д., то это было бы недобросовестным выдергиванием отдельных словечек. Тов. Воинов достаточно доказал всей своей брошюрой, что он стоит на стороне немецких революционных марксистов (как Каутский), что он вместе с ними работает над устранением старых предрассудков, оппортунистических шаблонов и близорукого самодовольства. Вот почему я и в Штутгарте был солидарен во всем существенном с тов. Воиновым и теперь солидарен с ним во всем характере его революционной критики. Он тысячу раз прав, когда говорит, что нам надо учиться теперь не только у немцев, но и на немцах. Только невежественные люди, которые ничему не научились еще у немцев и не знают поэтому азбуки, могут выводить отсюда «расхождение» внутри революционных с.-д. Критиковать ошибки немецких вожаков мы должны безбоязненно и открыто, если хотим быть верны духу Маркса и помогать русским социалистам стать на высоте современных задач рабочего движения. Бебель, несомненно, ошибался и в Эссене, когда защищал Носке, когда отстаивал разделение оборонительной и наступательной войны, когда нападал на способ борьбы «радикалов» против Ван Коля, когда отрицал (вместе с Зингером) неудачу и неверность тактики немецкой делегации в Штутгарте. Не скрывать эти ошибки должны мы, а показывать на их примере, что русские с.-д. должны учиться избегать их, должны удовлетворять более строгим требованиям революционного марксизма. И пусть не пробуют российские анархистики и синдикалистики, либералы и эсеры злорадствовать по поводу нашей критики Бебеля. Мы скажем этим господам: орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда, как орлы, не подняться!

* * *Два с лишком года тому назад г. Струве, защищавший тогда революцию, писавший тогда о необходимости открытых революционных действий, уверявший тогда, что революция должна стать властью, – этот г. Струве писал в № 71 заграничного «Освобождения»{77}: «в сравнении с революционизмом гг. Ленина и товарищей революционизм западноевропейской социал-демократии Бебеля и даже Каутского является оппортунизмом». Я отвечал тогда г-ну Струве: «где и когда претендовал я на создание какого-то бы ни было особого направления в международной социал-демократии, не тождественного с направлением Бебеля и Каутского?» («Две тактики», стр. 50 русского издания)[34].

Летом 1907 года мне пришлось указывать, в брошюре по вопросу о бойкоте третьей Думы, что в корне неверно было бы отождествлять большевизм с бойкотизмом или боевизмом[35].

Теперь по поводу вопроса о профессиональных союзах необходимо подчеркнуть так же решительно, что большевизм проводит тактику революционной социал-демократии во всех областях борьбы, на всех поприщах деятельности. Не в том отличие большевизма от меньшевизма, что первый «отрицает» работу в профессиональных союзах или кооперативах и т. п., а в том, что первый ведет иную линию в работе пропаганды, агитации и организации рабочего класса. Теперь деятельность в профессиональных союзах приобретает, несомненно, громадное значение. В противоположность нейтрализму меньшевиков мы должны вести эту деятельность в духе сближения союзов с партией, развития социалистического сознания и понимания революционных задач пролетариата. В Западной Европе революционный синдикализм во многих странах явился прямым и неизбежным результатом оппортунизма, реформизма, парламентского кретинизма. У нас первые шаги «думской деятельности» тоже усилили в громадных размерах оппортунизм, довели меньшевиков до раболепства перед кадетами. Плеханов, например, фактически в своей политической обыденной работе слился с господами Прокоповичами и Кусковыми. В 1900 году он громил их за бернштейнианство, за то, что они созерцают только «заднюю» российского пролетариата («Vademecum[36] для редакции «Рабочего Дела»», Женева, 1900 г.). В 1906–1907 годах первые избирательные бюллетени бросили Плеханова в объятия этих господ, ныне созерцающих «заднюю» российского либерализма. Синдикализм не может не развиваться на русской почве, как реакция против этого позорного поведения «выдающихся» социал-демократов.

Тов. Воинов совершенно правильно поэтому берет свою линию, призывая русских с.-д. учиться на примере оппортунизма и на примере синдикализма. Революционная работа в профессиональных союзах, перенесение центра тяжести с парламентских кунстштюков на воспитание пролетариата, на сплочение чисто классовых организаций, на внепарламентскую борьбу, умение пользоваться (и подготовка масс к возможности успешно пользоваться) всеобщей стачкой, а также «декабрьскими формами борьбы» в русской революции, – все это выдвигается с особенной силой, как задача большевистского направления. И опыт русской революции облегчает нам эту задачу в громадных размерах, дает богатейшие практические указания, дает массу исторического материала, позволяющего во всей конкретности оценить новые приемы борьбы, массовую стачку и применение прямого насилия. «Новы» эти приемы борьбы всего менее для русских большевиков, для русского пролетариата. «Новы» они для оппортунистов, которые усиленно стараются вытравить из воспоминания рабочих на западе – Коммуну, в России – декабрь 1905 года. Укрепить эти воспоминания, научно изучить этот великий опыт[37], распространить в массах уроки его и сознание неизбежности повторения в новом масштабе этого опыта – эта задача революционных с.-д. в России ставит перед нами неизмеримо более богатые содержанием перспективы, чем однобокий «антиоппортунизм» и «антипарламентаризм» синдикалистов.

Против синдикализма, как особого течения, т. Воинов выставил четыре обвинения (стр. 19 и след. его брошюры), с полной рельефностью обрисовывающие его фальшь: 1) «анархическая рассыпчатость организации»; 2) нервное взвинчивание рабочих вместо создания прочной «твердыни классовой организации»; 3) мещански-индивидуалистические черты идеала и прудоновской теории; 4) нелепое «отвращение к политике».

Тут не мало черт сходства с старым «экономизмом» среди русских социал-демократов. Я не так оптимистичен поэтому, как тов. Воинов, на счет «примирения» с революционной социал-демократией тех экономистов, которые перешли к синдикализму. Я думаю также, что совершенно непрактичны прожекты тов. Воинова насчет «Генерального рабочего совета» в роли суперарбитра, с участием в таком совете эсеров. Это – смешение «музыки будущего» с организационными формами настоящего. Но я нисколько не боюсь перспективы тов. Воинова: «подчинение политических организаций классовой социальной организации»… «лишь тогда (я продолжаю цитировать тов. Воинова, подчеркивая существенные слова), когда… все профессионалы будут социалистами». Классовый инстинкт пролетарской массы уже теперь начал проявлять себя с полной силой в России. Уже теперь этот инстинкт класса дает громадные гарантии и против мелкобуржуазной расплывчатости эсеров и против низкопоклонства перед кадетами меньшевиков. Уже теперь мы смело можем сказать, что массовая рабочая организация в России (если бы она создалась и поскольку она на минуту создается хотя бы выборами, стачками, демонстрациями и пр.) наверняка всего ближе будет к большевизму, к революционной социал-демократии.

К авантюре «рабочего съезда» тов. Воинов справедливо относится, как к предприятию «несерьезному». Будем усиленно работать в профессиональных союзах, будем работать на всех поприщах над распространением революционной теории марксизма в пролетариате и над созданием «твердыни» классовой организации. Все остальное – приложится.

Написано в ноябре 1907 г.

Впервые напечатано в 1933 г. в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи

Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905–1907 годов{78}

Напечатано в 1908 г. в Петербурге отдельной книгой издательством «Зерно» (конфисковано); вторично напечатано в 1917 г. в Петрограде издательством «Жизнь и знание»

Печатается по рукописи, сверенной с текстом книги издания 1917 г.; послесловие – по тексту книги

Два года революции, с осени 1905 г. до осени 1907 года, дали громадный исторический опыт относительно крестьянского движения в России, характера и значения крестьянской борьбы за землю. Десятилетия так называемой «мирной» эволюции (т. е. такой, когда миллионы людей мирно позволяют себя стричь верхним десяти тысячам) никогда не могут дать столь богатого материала для освещения внутреннего механизма нашего общественного строя, какой дали эти два года и в смысле непосредственной борьбы крестьянских масс против помещиков, и в смысле хоть сколько-нибудь свободного выражения крестьянских требований в собраниях народных представителей. Поэтому пересмотр аграрной программы русских с.-д. с точки зрения этого двухлетнего опыта представляется безусловно необходимым, особенно ввиду того, что теперешняя аграрная программа РСДРП принята на Стокгольмском съезде в апреле 1906 года, т. е. накануне первого открытого выступления представителей крестьянства всей России с крестьянской аграрной программой в противовес программе правительства и программе либеральной буржуазии.

В основу пересмотра с.-д. аграрной программы необходимо положить новейшие данные о землевладении в России, чтобы возможно точнее установить, какова собственно экономическая подкладка всех аграрных программ нашей эпохи, из-за чего собственно идет великая историческая борьба. С этой экономической основой действительной борьбы надо сопоставить идейно-политическое отражение ее в программах, заявлениях, требованиях, теориях представителей разных классов. Таким и только таким путем должен идти марксист в отличие от мелкобуржуазного социалиста, который исходит из «абстрактной» справедливости, из теории «трудового начала» и т. п., а также в отличие от либерального бюрократа, который прикрывает рассуждениями о практической осуществимости реформы и о «государственной» точке зрения защиту интересов эксплуататоров при всяком преобразовании.

Глава I. Экономические основы и сущность аграрного переворота в России

1. Землевладение в европейской России

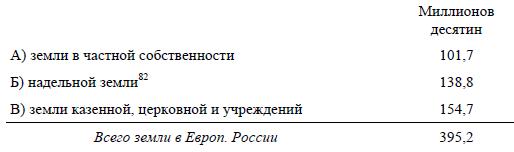

Изданная центральным статистическим комитетом в 1907 году «Статистика землевладения 1905 года» дает возможность по отношению к 50 губерниям Европейской России точно представить величину крестьянского и помещичьего землевладения. Но сначала приведем общие данные. Все пространство Европейской России (50 губерний) определяется (см. перепись 28 января 1897 г.) в 4230,5 тыс. квадратных верст, т. е. в 440,8 миллионов десятин. Статистика землевладения 1905 года учитывает 395,2 млн. дес., распадающиеся на три следующие крупные рубрики:

82 Надельная земля – земля, оставленная за выкуп крестьянам в пользование после отмены крепостного права в России в 1861 году; она находилась в общинном владении и распределялась между крестьянами в пользование путем периодических переделов.

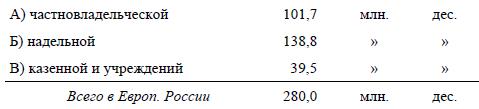

Из этой общей цифры надо выкинуть прежде всего казенные земли, лежащие на дальнем севере и состоящие частью из тундр, частью из таких лесов, рассчитывать на сельскохозяйственную утилизацию которых в ближайшем будущем нельзя. Таких земель в «северном районе» (губернии Архангельская, Олонецкая и Вологодская) – 107,9 млн. дес. Разумеется, выкидывая все эти земли, мы значительно преувеличиваем количество неудобных для земледелия земель. Достаточно указать, что такой осторожный статистик, как г. А. А. Кауфман, считает в Вологодской и Олонецкой губ. 25,7 млн. десятин леса, которые могли бы пойти (как избыток сверх 25 % лесистости) в дополнительное наделение крестьянам[38]. Но, так как мы берем общие данные о количестве земли, не выделяя данных о лесе, то правильнее будет пригодный для сельского хозяйства земельный фонд определить осторожнее. За вычетом 107,9 млн. дес. остается 287,3 млн. дес. и для округления мы возьмем цифру 280 млн. дес. отбрасывая часть городских земель (всего их 2,0 млн. дес.) и часть казенных земель Вятской и Пермской губерний (всего в обеих этих губерниях казенных земель 16,3 млн. дес.).

Получается такое валовое распределение пригодного для земледелия количества земли в Европ. России:

Теперь необходимо выделить данные о мелком и крупном (и особенно самом крупном) землевладении, чтобы конкретно представить обстановку крестьянской борьбы за землю в русской революции. Но данные этого рода неполны. Из 138,8 млн. дес. надельной земли распределены по размерам землевладения 136,9 млн. дес. Из 101,7 млн. дес. частновладельческой земли – 85,9 млн. дес.; остальные 15,8 млн. дес. принадлежат «обществам и товариществам». Присматриваясь к составу этих последних земель, мы видим, что 11,3 млн. дес. из них принадлежит крестьянским обществам и товариществам; значит, это – в общем и целом, мелкое землевладение, не распределенное, к сожалению, по размерам. Далее, 3,7 млн. дес. принадлежат «торгово-промышленным, фабричным и пр.» товариществам, числом 1042. Из них 272 товарищества имеют свыше 1000 дес. каждое, а все 272 – 3,6 млн. дес. Это – очевидно, помещичьи латифундии. Главная масса таких земель сосредоточена в Пермской губернии: здесь девяти таким товариществам принадлежит 1 448 902 десятины! Известно, что уральские заводы имеют десятки тысяч десятин земли, – прямой пережиток крепостнических, сеньориальных латифундий{79} в буржуазной России.

Мы выделяем, следовательно, 3,6 млн. дес. из земли обществ и товариществ, как самое крупное землевладение. Остальное не распределено, но в общем мелкое.