полная версия

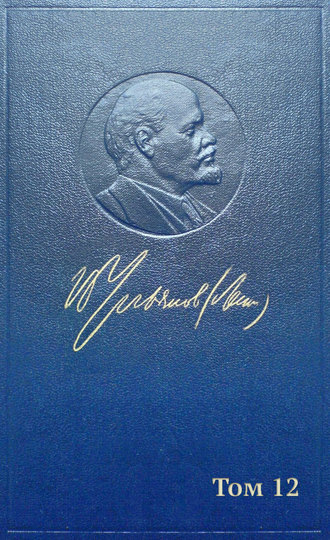

полная версияПолное собрание сочинений. Том 12. Октябрь 1905 ~ апрель 1906

Раз это так, – а это несомненно так, – то ясна становится вся искусственность и «сочиненность» проекта Маслова. В самом деле, если предположить государство с центральной властью, более реакционною, чем местные власти, государство вроде третьей французской республики без республиканцев, то прямо смешным становится допущение мысли о возможности уничтожить помещичье землевладение при таком государстве или хотя бы удержать при нем осуществленное революционным натиском уничтожение помещичьего землевладения. Всякое такое государство в части света, которая называется Европою, в столетие, которое именуется XX, неминуемо должно было бы, в силу объективной логики классовой борьбы, начать с охраны помещичьего землевладения или с восстановления его, ежели оно частью уже разрушено. Ведь весь смысл, объективный смысл, всякого такого полудемократического, а на деле реакционного, государства состоит в том, чтобы отстоять коренные устои буржуазно-помещичьей и чиновничьей власти, пожертвовав лишь наименее существенными прерогативами. Ведь сосуществование в таких государствах реакционной центральной власти и сравнительно «демократических» местных учреждений, земств, муниципальных правлений и т. п. объясняется единственно, исключительно тем, что эти местные учреждения занимаются безвредным для буржуазного государства «лужением умывальников», водоснабжением, электрическими трамваями и т. п. мероприятиями, не способными подорвать основ того, что называется «существующим общественным порядком». Было бы ребяческой наивностью распространять наблюдения, произведенные над деятельностью земств по водоснабжению и освещению, на возможную «деятельность» их по уничтожению помещичьего землевладения. Это было бы все равно, как если бы выбранная сплошь из социал-демократов городская дума какого-нибудь французского пошехонья{126} вознамерилась «муниципализировать» по всей Франции частную собственность на застроенную частными зданиями землю. В том-то и дело, что мера, уничтожающая помещичье землевладение, отличается немножечко по характеру своему от мер по улучшению водоснабжения, освещения, ассенизации и т. п. В том-то и дело, что первая «мера» «затрагивает» самым дерзким образом коренные основы всего «существующего общественного порядка», колеблет и подрывает эти основы с гигантской силой, облегчает натиск пролетариату на весь буржуазный строй в невиданных в истории размерах. Да, тут всякое буржуазное государство прежде всего и больше всего должно будет позаботиться о сохранении основ буржуазного господства: все права и привилегии по части автономного лужения умывальников будут в один миг уничтожены, вся муниципализация полетит сразу к черту, всякая тень демократизма в местных учреждениях будет вытравлена «карательными экспедициями», раз затронуты будут коренные интересы буржуазно-помещичьего государства. Предполагать с невинным видом муниципально-демократическую автономию при реакционной центральной власти и распространять эту «автономию» на уничтожение помещичьего землевладения – значит давать неподражаемые образчики наглядных несообразностей или бесконечной политической наивности.

IV. Задачи нашей аграрной программы

Вопрос об аграрной программе РСДРП значительно выяснился бы, если бы мы попробовали изложить эту программу в виде простых и ясных советов, которые должна дать социал-демократия пролетариату и крестьянству в эпоху демократической революции.

Первый совет неизбежно будет такой: направить все усилия к полной победе крестьянского восстания. Без такой победы ни об «отобрании земли» у помещиков, ни о создании действительно демократического государства нельзя даже и говорить серьезно. А лозунг, зовущий крестьян к восстанию, может быть лишь один: конфискация всех помещичьих земель (отнюдь не отчуждение вообще или экспроприация вообще, оставляющие в тени вопрос о выкупе) и непременно конфискация крестьянскими комитетами впредь до учредительного собрания.

Всякий другой совет (в том числе и лозунг «отчуждения», выдвигаемый Масловым, и вся его муниципализация) есть призыв к решению вопроса не восстанием, а сделкой с помещиками, сделкой с реакционной центральной властью, есть призыв к решению вопроса не путем революционным, а путем бюрократическим, ибо самые демократические областные и земские организации не могут не быть бюрократическими по сравнению с революционными крестьянскими комитетами, которые тут же, на месте, сейчас должны расправиться с помещиками и захватить права, подлежащие санкции всенародного учредительного собрания.

Второй совет неизбежно будет такой: без полностью проведенной демократизации политического строя, без республики и обеспечения на деле самодержавия народа нечего и думать ни об удержании завоеваний крестьянского восстания, ни о том, чтобы делать хоть какой-нибудь шаг дальше. Этот наш совет рабочим и крестьянам мы должны особенно отчетливо и точно формулировать, чтобы невозможны были никакие сомнения, никакие двусмысленности, никакие кривотолкования, никакие молчаливые допущения такой бессмыслицы, как возможность уничтожить помещичье землевладение при реакционной центральной власти. И потому, выдвигая усиленно вперед наши политические советы, мы должны сказать крестьянину: взявши землю, ты должен идти вперед, иначе ты неминуемо будешь разбит и отброшен назад помещиками и крупной буржуазией. Нельзя взять землю и удержать ее за собой без новых политических завоеваний, без нанесения нового и еще более решительного удара всей частной собственности на землю вообще. В политике, как и во всей общественной жизни, не идти вперед – значит быть отброшенным назад. Либо буржуазия, окрепну в после демократического переворота (который естественно укрепляет буржуазию), отнимет все завоевания и рабочих и крестьянской массы, – либо пролетариат и крестьянская масса пробьют себе путь вперед. А это значит – республика и полное самодержавие народа. Это значит: при условии завоевания республики национализация всей земли, как возможный максимум буржуазно-демократического переворота, как естественный и необходимый шаг вперед от победы буржуазного демократизма к началу настоящей борьбы за социализм.

Третий и последний совет: организуйтесь особо, пролетарии и полупролетарии города и деревни. Не доверяйте никаким хозяйчикам, хотя бы и мелким, хотя бы и «трудовым». Не обольщайтесь мелким хозяйством при сохранении товарного производства. Чем ближе подходит дело к победе крестьянского восстания, тем ближе поворот крестьян-хозяев против пролетариата, тем нужнее самостоятельная пролетарская организация, тем энергичнее, настойчивее, решительнее и громче должны мы звать к полному социалистическому перевороту. Мы поддерживаем крестьянское движение до конца, но мы должны помнить, что это движение другого класса, не того, который может совершить и совершит социалистический переворот. Поэтому мы оставляем в стороне вопрос, что делать с землей в смысле ее распределения, как объекта хозяйства, – этот вопрос могут решать в буржуазном обществе и будут решать только хозяева и хозяйчики. Нас же интересует всецело (а после победы крестьянского восстания почти исключительно) вопрос: что делать сельскому пролетариату? Мы занимаемся и займемся, главным образом, этим вопросом, предоставив идеологам мелкого буржуа сочинять уравнительность землепользования и все тому подобное. Мы ответим на этот вопрос, коренной вопрос новой, буржуазно-демократической России: пролетариат сельский должен самостоятельно организоваться вместе с городским для борьбы за полный социалистический переворот.

Следовательно, наша аграрная программа должна состоять из трех основных частей: во-первых, из формулировки самого решительного призыва к революционному крестьянскому натиску на помещичье землевладение; во-вторых, из точного указания дальнейшего шага, который может и должно сделать движение для закрепления крестьянских завоеваний и для перехода от победы демократии к пролетарской непосредственной борьбе за социализм; в-третьих, из указания классовых пролетарских задач партии, которые тем настоятельнее надвигаются на нас и тем настойчивее требуют ясной постановки их, чем ближе победа крестьянского восстания.

Программа Маслова не решает ни одной из тех основных задач, которые должны быть разрешены теперь РСДР партией: эта программа не дает такого лозунга, который теперь же, немедленно, в эпоху самого антидемократичного государства направляет крестьянское движение к победе, – эта программа не дает точного определения политических преобразований, необходимых для завершения и закрепления преобразований аграрных, – она не дает указания на меры, необходимые в области земельной реформы при условии самого полного и последовательного демократизма, – она не дает характеристики пролетарской позиции нашей партии по отношению ко всем буржуазно-демократическим преобразованиям. Эта программа не определяет ни условий «первого шага», ни задач «второго шага», а смешивает все в одну кучу, начиная с передачи удельных земель в руки несуществующего «демократического государства» и продолжая передачей помещичьих земель в руки демократических муниципалитетов из опасения недемократического характера центральной власти! Нереволюционная по своему практическому значению, в данный момент, построенная на предположении совершенно искусственной и совершенно невероятной сделки с полуреакционной центральной властью, эта программа не может дать руководства рабочей партии ни при одном из возможных и мыслимых путей развития демократического переворота в России.

Резюмируем: единственной правильной программой при условии демократического переворота будет такая: конфискации помещичьих земель и учреждения крестьянских комитетов[43] мы должны немедленно требовать и не обставлять этого требования никакими ограничительными оговорками. Такое требование революционно и выгодно с точки зрения и пролетариата, и крестьянства при всяких, даже наихудших, условиях. Такое требование неизбежно влечет за собой крах полицейского государства и усиление демократизма.

Но ограничиться конфискацией нельзя. В эпоху демократической революции и крестьянского восстания мы ни в каком случае не можем отвергать безусловно национализацию земли. Необходимо лишь это требование обусловить вполне точным указанием на известные политические порядки, без которых национализация могла бы повредить пролетариату и крестьянству.

Такая программа будет полна и цельна. Она даст безусловный максимум того, что вообще мыслимо при всяком буржуазно-демократическом перевороте. Она не свяжет рук социал-демократии, допуская и раздел и национализацию при различных политических конъюнктурах. Она не внесет ни в каком случае розни между крестьянством и пролетариатом, как борцами за демократизм[44]. Она выдвинет теперь и тотчас, при полицейски-самодержавных политических порядках, безусловно революционные и революционизирующие эти порядки лозунги, выставляя также и дальнейшие требования при условии полной победы демократической революции, т. е. при условии такого положения дел, когда завершение демократического переворота откроет новые перспективы и новые задачи.

Точное указание особой пролетарской позиции нашей во всем демократическом аграрном перевороте безусловно необходимо в программе. Нечего стесняться тем, что такому указанию место в тактической резолюции, или тем, что это – повторение общей части программы.

Ради ясности нашей позиции и выяснения ее перед массой стоит пожертвовать стройной схемой деления тем на программные и тактические.

Соответствующий проект аграрной программы, выработанной большинством «аграрной комиссии» («аграрная комиссия» была назначена Объединенным Центральным Комитетом РСДРП для составления проекта новой аграрной программы), мы и предлагаем.

V. Проект аграрной программы

В целях устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне партия требует:

1) конфискации всех церковных, монастырских, удельных, государственных, кабинетских и помещичьих земель;

2) учреждения крестьянских комитетов для немедленного уничтожения всех следов помещичьей власти и помещичьих привилегий и для фактического распоряжения конфискованными землями впредь до установления всенародным учредительным собранием нового земельного устройства;

3) отмены всех податей и повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное сословие;

4) отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении его землей;

5) предоставления выборным народным судам права понижать непомерно высокие арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер.

Если же решительная победа современной революции в России обеспечит полностью самодержавие народа, т. е. создаст республику и вполне демократический государственный строй, то партия будет[45] добиваться отмены частной собственности на землю и передачи всех земель в общую собственность всего народа.

При этом Российская социал-демократическая рабочая партия во всех случаях и при всяком положении демократических аграрных преобразований ставит своей задачей неуклонно стремиться к самостоятельной классовой организации сельского пролетариата, разъяснять ему непримиримую противоположность его интересов интересам крестьянской буржуазии, предостерегать его от обольщения системой мелкого хозяйства, которая никогда, при существовании товарного производства, не в состоянии уничтожить нищеты масс, и, наконец, указывать на необходимость полного социалистического переворота, как единственного средства уничтожить всякую нищету и всякую эксплуатацию.

Победа кадетов и задачи рабочей партии

Написано 24–28 марта (6–10 апреля) 1906 г.

Напечатано в апреле 1906 г. отдельной брошюрой в изд. «Наша Мысль»

Печатается по тексту брошюры

I. Какое объективное значение имело наше участие в выборах в думу?

Победы кадетов вскружили голову нашей либеральной печати. Кадеты объединили в выборной кампании всех или почти всех либералов вокруг себя. Газеты, не принадлежавшие дотоле к кадетской партии, фактически сделались органами этой партии. Либеральная печать ликует. Со всех сторон несутся победные клики и угрозы по адресу правительства. К этим кликам – обстоятельство, в высокой степени характерное, – постоянно примешиваются то злорадные, то снисходительные выходки по адресу социал-демократов.

– Смотрите, какую ошибку вы сделали, отказавшись от участия в выборах! Вы видите теперь? Вы признаете ошибку? Вы оцениваете теперь советы мудрого и дальновидного Плеханова? – Такие и подобные им речи слышатся со страниц захлебывающейся от восторга либеральной печати. Про Плеханова замечательно верно сказал тов. Степанов (Сборник: «Текущий момент», статья «Издалека»), что с ним приключилось нечто подобное Бернштейну. И как Бернштейна в свое время на руках носили немецкие либералы и превозносили до небес все «прогрессивные» буржуазные газеты, так нет теперь в России либеральной газеты, даже либеральной газетной статьи (вплоть до «Слова», да, да, вплоть до октябристского «Слова»!), которые бы не обнимали, не целовали, не миловали мудрого и дальновидного, рассудительного и трезвого Плеханова, имевшего мужество восстать против бойкота.

Посмотрим же, что доказали кадетские победы. Чью ошибку вскрыли они? Какую тактику изобличили в ее бесплодности?

Плеханов, Струве и Ко твердят нам, что бойкот был ошибкой. Почему кадеты так думают, это совершенно ясно. Их предложение провести в Думу одного рабочего от Москвы (см. «Нашу Жизнь» от 23 марта) показывает, что кадеты умеют ценить помощь рабочих, что они ищут сделки с соц.-дем. в интересах довершения и закрепления своей победы, что они заключают такую сделку с рабочими беспартийными все равно, как заключили бы они ее и с с.-д. партией. Что кадеты ненавидят бойкот, как отказ от поддержки их, кадетов, отказ от сделки «левых» с ними, кадетами, – это вполне естественно.

Но чего хочет Плеханов и тяготеющие к нему (частью сознательно, частью бессознательно) меньшевики или русские наши с.-д. антибойкотисты? Увы, увы! Плеханов всех смелее из них, всех последовательнее, всех свободнее и яснее излагает свои взгляды, – и своим пятым «Дневником»[46] он показывает паки и паки, что он сам не знает, чего он хочет. Надо участвовать в выборах, – вопиет он. Для чего? Для устройства революционного самоуправления, которое проповедуется меньшевиками? или для того, чтобы идти в Думу?

Плеханов вертится, лавирует, виляет, отделывается софизмами от этих простых, прямых и очевидных вопросов. Молчавший в течение месяцев и месяцев, когда меньшевики еще на страницах «Искры» проповедовали революционное самоуправление (и когда он, не обинуясь, заявлял о своем сочувствии меньшевистской тактике), Плеханов вдруг теперь бросает самую презрительную фразу против этого «знаменитого революционного самоуправления» меньшевиков. Знаменитого почему и чем, товарищ Плеханов? Не способствовали ли его «знаменитости» те самые большевики, с которыми Плеханов хочет теперь вести войну и которые давно показывали недостаточность, неопределенность и половинчатость этого лозунга?

Ответа нет. Плеханов ничего не поясняет. Он бросает лишь изречение оракула и проходит мимо. Разница между оракулом и Плехановым при этом та, что оракул предсказывает события, а Плеханов изрекает свои вердикты после миновавших событий, преподносит горчицу после ужина. Когда меньшевики до октябрьской революции, до декабрьского восстания говорили о «революционном самоуправлении», говорили до наступления революционного подъема, тогда Плеханов молчал, одобряя однако меньшевистскую тактику вообще, молчал, как будто выжидая, как будто недоумевая, не решаясь составить себе сколько-нибудь определенное мнение. Когда спала революционная волна, когда миновали «дни свободы» и дни восстания, когда сошли со сцены разные Советы рабочих, солдатских, железнодорожных и др. депутатов (Советы, казавшиеся меньшевикам органами революционного самоуправления и относимые большевиками к зачаточным, разрозненным, стихийным, а потому бессильным органам революционной власти), – одним словом, когда вопрос потерял остроту, когда ужин был съеден, тогда Плеханов является с горчицей, тогда он проявляет свою, любезную гг. Струве и Ко, мудрость и дальновидность… насчет вчерашнего дня.

Почему не доволен тов. Плеханов революционным самоуправлением, это так и остается неизвестным. Плеханов сходится теперь с большевиками насчет того, что революционное самоуправление многих «сбивает с толку» («Дневник» № 5), но по всему видно, что Плеханову подобный лозунг кажется слишком большим, а большевикам он кажется слишком малым. Плеханову кажется, что этот лозунг идет слишком далеко, а нам кажется, что он идет недостаточно далеко. Плеханов клонит к тому, чтобы отозвать меньшевиков от «революционного самоуправления» назад, к трезвой и деловой работе в Думе. Мы клоним к тому, – и не только клоним, а сознательно и отчетливо зовем к тому, – чтобы от революционного самоуправления сделать шаг вперед, к признанию необходимости цельных, планомерных, наступательно действующих органов восстания, органов революционной власти. Плеханов снимает практически с очереди лозунг восстания (хотя и не решается сказать это прямо и определенно); – вполне естественно, что он отвергает и лозунг революционного самоуправления, которое без восстания и вне обстановки восстания было бы смешной и вредной игрой. Плеханов немножко последовательнее своих единомышленников – меньшевиков.

Итак, для чего же участвовать в выборах и как участвовать в выборах, товарищ Плеханов? Не для революционного самоуправления, которое только «сбивает с толку». Значит, для участия в Думе? – Но тут на Плеханова нападает сугубая робость. Он не хочет отвечать, а так как n + 1 товарищей из России, желающих не только «почитывать» дневники «пописывающего» писателя, но и действовать как-нибудь определенно среди рабочей массы, так как эти n + 1 назойливых корреспондентов требуют от него точного ответа, то Плеханов начинает сердиться. Трудно себе представить что-либо более беспомощное и более курьезное, чем его сердитое заявление, что было бы педантством, схематизмом и т. п. требовать от выбирающих знания того, куда и зачем они выбирают. Помилосердствуйте, тов. Плеханов! Да ведь вас просто осмеют и ваши друзья кадеты, и наши рабочие, если вы всерьез, перед массой, станете защищать эту великолепную программу: участвуйте в выборах, выбирайте, но не спрашивайте, куда вы выбираете, зачем вы выбираете. Выбирайте на основании закона о выборах в Думу, но не смейте думать (это было бы педантство и схематизм), что вы выбираете в Думу.

Почему запутался так очевидно тов. Плеханов, который некогда умел писать ясно и давать точные ответы? Потому, что, неверно оценив декабрьское восстание, он составил себе в корне ошибочное представление о настоящем политическом моменте. Он попал в такое положение, которое заставляет его бояться додумать до конца свои думы, бояться взглянуть прямо в лицо действительности.

Теперь же неподкрашенная действительность «думской кампании» обрисовалась уже вполне ясно. Теперь уже факты ответили на вопрос, какое объективное значение имеют выборы и участие в них, независимо от воли, сознания, речей и обещаний самих участвующих. Самый решительный из меньшевиков, тов. Плеханов, потому и боится высказаться прямо за участие в Думе, что это участие определило уже свой характер. Участвовать в выборах, значит либо поддерживать кадетов и войти в сделку с ними, либо играть в выборы. Справедливость этого положения доказала теперь сама жизнь. Плеханов вынужден был в № 5 «Дневника» признать правильность второй половины этого рассуждения, признать бестолковость лозунга: «революционное самоуправление». В № 6 «Дневника» Плеханов, если не уклонится от разбора дела по существу, вынужден будет признать и первую половину.

Политическая действительность окончательно провалила тактику меньшевиков, ту тактику, которую они защищали в своей «платформе» (гектографированный листок, упоминающий имена Мартова и Дана, изданный в С.-Петербурге в конце 1905 или начале 1906 г.) и в своих печатных заявлениях (листок ОЦК с изложением обеих тактик, статья Дана в известной брошюре). Это была тактика участия в выборах не для выборов в Думу. Об участии в Думе, повторяем, ни один меньшевик из сколько-нибудь видных не решился и заикнуться в печати. И вот эта-то «чистая» меньшевистская тактика провалена жизнью окончательно. Об участии в выборах для «революционного самоуправления», для ухода с губернских избирательных собраний и т. п. вряд ли даже можно теперь и говорить серьезно. События показали самым наглядным образом, что такая игра в выборы, игра в парламентаризм ничего, кроме компрометирования социал-демократии, кроме позора и скандала, для нее дать не может.

Если нужны еще подтверждения сказанному, то одно из самых ярких дал Московский окружной комитет нашей партии. Это – слитная организация, объединившая фракции большинства и меньшинства. Тактика была принята тоже «слитная», т. е. наполовину, по крайней мере, меньшевистская: участвовать в выборах уполномоченных, чтобы закрепить влияние с.-д. в рабочей курии, и сорвать затем выборы, отказавшись от выбора выборщиков. Это был опыт повторения тактики, принятой относительно комиссии Шидловского{127}. Это был «первый шаг» как раз в духе рекомендуемых тов. Плехановым мер: участвовать будем, а там дальше разберем в свое время поподробнее.

Меньшевистски-плехановская тактика Московского окружного комитета провалилась, как и следовало ожидать, с треском. Уполномоченные были выбраны. Прошли социал-демократы и частью даже члены организации. Подоспел закон против бойкота{128}. Уполномоченные попали в тиски: либо пойти в тюрьму за агитацию в пользу бойкота, либо выбрать выборщиков. Агитация Окружного комитета, подпольная, как и агитация всех организаций нашей партии, оказалась бессильной сладить с двинутыми ею силами. Уполномоченные нарушили данное обещание, порвали свои императивные мандаты и… выбрали выборщиков. Среди выборщиков тоже оказались частью с.-д. и даже члены организации.

Пишущий эти строки присутствовал при крайне тяжелой сцене в заседании Московского окружного комитета, когда руководящая с.-д. организация обсуждала вопрос: что делать и как быть теперь с этой провалившейся (плехановской) тактикой. Провал тактики был до того очевиден, что из меньшевиков, членов комитета, не нашлось ни одного, который бы высказался за участие выборщиков в губернском избирательном собрании, или за революционное самоуправление, или за что-нибудь подобное. С другой стороны, трудно было решиться и на меры взыскания против нарушивших свои императивные мандаты уполномоченных-рабочих. Комитету пришлось умыть руки, молча признать свою ошибку.