полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

89

Свободные хлебопашцы – разряд крестьян, освобожденных от крепостной зависимости по закону от 20 февраля 1803 года, который разрешал помещикам отпускать крестьян на волю с землей на условиях, устанавливаемых помещиками.

90

«Заглоды» – так иногда назывались светелочники, владельцы помещения – светелки, сдававшие ее в аренду фабрикантам для установки ручных ткацких станов и сами работавшие в этой светелке. Заглода или светелочник, по договору с фабрикантом, отапливал помещение, ремонтировал его, доставлял ткачам сырье для производства пряжи, отправлял готовую продукцию хозяину, иногда исполнял обязанности приказчика по надзору за рабочими.

91

Пустошь «Зимняк» находилась в 5 километрах от деревни Козловой Александровского уезда Владимирской губернии.

92

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 349–358.

93

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 349–358.

94

Писцовые книги – основные документы для податного обложения жителей городов, сел и деревень, в которых указывался характер земель, достаток жителей, описывались улицы, слободы, монастыри, укрепления и т. п. Опись производилась на местах «писцами» – особыми комиссиями из центра. Наиболее древние писцовые книги относятся к концу XV века, но больше всего их сохранилось за XVII век.

95

По закону 2 июня 1897 года был установлен рабочий день для промышленных предприятий и железнодорожных мастерских в 111/2 часов (10 часов для ночных работ). До этого закона рабочий день в России не был ограничен и доходил до 14–15 часов и более. Царское правительство вынуждено было издать закон 2 июня 1897 года под нажимом рабочего движения, руководимого ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Подробный разбор закона и критику его Ленин дал в брошюре «Новый фабричный закон» (см. Сочинения, 5 изд., т. 2, стр. 263–314).

96

Канительный промысел – изготовление тонких серебряных или золотых нитей для золотошвейных работ.

97

Следующая далее таблица составлена на основании более подробной таблицы, помещенной в «Вестнике Финансов» № 42, 1898 г.

98

До 1864 года тульские оружейники являлись крепостными, казенными (государственными) оружейниками и жили в особых слободах (казенная кузнецкая слобода и др.). Они разделялись на цехи: ствольный, ложевой, замочный, приборный и т. д. Для выполнения подсобных работ к тульским заводам были приписаны крепостные крестьяне нескольких деревень. Эти крестьяне готовили для оружейников древесный уголь, охраняли леса, приписанные к заводам, работали на заводских дворах. Ко времени освобождения от крепостной зависимости в Туле всего насчитывалось около 4 тысяч оружейных мастеров, из них 1276 мастеров работали на заводах и 2362 мастера – на дому; вместе с семьями оружейники составляли свыше 20 тысяч человек населения.

99

Имеется в виду фабрика «Товарищество с. – петербургского механического производства обуви» (см. «Перечень фабрик и заводов». Петербург, 1897, № 13450, стр. 548–549).

100

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 340–341.

101

Для характеристики развития крупной промышленности царской России в пореформенный период Ленин научно обработал многочисленные материалы фабрично-заводской статистики того времени (официальные справочники, отдельные монографии, исследования и сборники, различные журнальные и газетные отчеты, доклады и другие источники). Об этом свидетельствуют пометки Ленина на книгах и другие материалы, опубликованные во втором разделе Ленинского сборника XXXIII, а также в «Подготовительных материалах к книге «Развитие капитализма в России»«. Оценку основных источников фабрично-заводской статистики Ленин дает также в статье «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике» (см. Сочинения, 4 изд., том 4, стр. 1–31).

Об этом свидетельствуют пометки Ленина на книгах и другие материалы, опубликованные во втором разделе Ленинского сборника XXXIII, а также в «Подготовительных материалах к книге «Развитие капитализма в России»». Оценку основных источников фабрично-заводской статистики Ленин дает также в статье «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике» (см. Сочинения, 4 изд., том 4, стр. 1–31).

102

Ленин цитирует книгу «Горнозаводская промышленность России». Издание Горного департамента.

Всемирная Колумбова выставка 1893 года в Чикаго. Петербург. 1893, стр. 52.

103

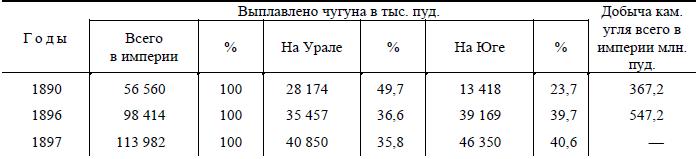

В первом издании книги «Развитие капитализма в России» в таблице имелись данные за 1890 и 1896 годы, опущенные во втором издании. Кроме того, сведения первого издания за 1897 год несколько отличаются от данных за тот же год, приведенных во втором издании. Соответствующая часть таблицы в первом издании выглядит так:

К сведениям за 1897 год в первом издании дано следующее подстрочное примечание, также опущенное во втором издании: «В 1898 г. выплавку чугуна в империи считают в 133 млн. пуд., из коих 60 млн. пуд. на Юге и 43 млн. пуд. на Урале («Русские Ведомости», 1899, № 1)».

104

Эту таблицу Ленин дополнил позднее соответствующими данными за 1908 год (см. иллюстрацию на стр. 513). Содержащиеся в приписке Ленина сведения взяты из «Свода отчетов фабричных инспекторов за 1908 год» (стр. 50-51), который вышел в 1910 году. Следовательно, дополнение Ленина относится к 1910 или 1911 году. Это свидетельствует о том, что Ленин и в это время продолжал работать над своей книгой. В «Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»» включены полностью пометки Ленина на книге «Развитие капитализма в России» издания 1908 года.

105

Ласт – единица измерения водоизмещения торговых судов России, применявшаяся до начала XX века; ласт объемного водоизмещения равен 5,663 м3, весового – около 2 тонн.

106

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 650.

107

В первом издании книги после этих слов имеется следующее подстрочное примечание: «Табл. № XXX. Этот «Сводный сборник» (Воронеж. 1897) получен нами уже после того, как большая половина книги была отдана в печать».

108

«Господин Купот – образное выражение, принятое в литературе 80-х и 90-х годов XIX в. для обозначения капитала и капиталистов. Выражение «господин Купон» пустил в ход писатель Глеб Успенский в очерках «Грехи тяжкие» (впервые напечатаны в журнале «Русская Мысль» 1888 г., книга 12, стр. 174). См. также очерк Глеба Успенского «На Кавказе». Полное собрание сочинений, т. 8, 1957, стр. 164–165.

109

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 7.

110

Статья «Некритическая критика» является ответом В. И. Ленина на враждебную рецензию одного из «легальных марксистов» П. Н. Скворцова на книгу «Развитие капитализма в России». К работе над статьей В. И. Ленин приступил в январе 1900 года в селе Шушенском, когда он отбывал последние недели своей ссылки; об этом сообщает И. К. Крупская в письме М. А. Ульяновой от 19 января 1900 года. Статья была закончена в марте 1900 года уже после возвращения Ленина из ссылки; она была напечатана в журнале «Научное Обозрение» за май – июнь 1900 года. Эта статья была последней работой Ленина, опубликованной в русской легальной печати до отъезда его за границу.

«Научное Обозрение» – научный и общественно-политический журнал, выходивший в Петербурге с 1894 по 1903 год, сначала еженедельно, впоследствии ежемесячно. Журнал не имел определенного направления, но «из моды», по выражению Ленина, предоставлял свои страницы марксистам. В нем были опубликованы работы Ленина: «Еще к вопросу о теории реализации» (1899), «Некритическая критика» (1900) и др. В журнале сотрудничали Г. В. Плеханов, Д. И. Менделеев, К. Э. Циолковский.

111

Слова, взятые в кавычки («Чи-чи-ков…» и т. д.), представляют собой перефразировку одного места из произведения Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы»: «… Остроумный разбор «Мертвых душ» мог бы быть написан следующим образом. Выписав заглавие книги: «Похождение Чичикова или Мертвые души», начинать прямо так: «Прохлаждения Чхи! чхи! кова – не подумайте, читатель, что я чихнул… и т. д., и т. д. Лет двадцать тому назад находились читатели, которым это казалось остроумием»» (Н. Г. Чернышевский. «Очерки гоголевского периода русской литературы». Петербург. 1892, стр. 64).

112

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 113–114.

113

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 112–113

114

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 471.

115

Статья Ленина «Еще к вопросу о теории реализации», напечатанная за подписью «В. Ильин» в журнале «Научное Обозрение» № 8, август 1899 г. (см. Сочинения, 5 изд., том 4, стр. 67–87).

116

«Невступно» – в данном месте означает: неправомерно, без всяких оснований.

117

Здесь и в дальнейшем пометка «Примечание ко 2-му изданию» принадлежит В. И. Ленину. Эти примечания написаны при подготовке второго издания книги (1908 года). Примечания редакции настоящего издания везде отмечены «Ред.».

118

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 349–524.

119

Книжка Эд. Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», ревизовавшая революционный марксизм в духе буржуазного реформизма, появилась в 1899 году и была получена Лениным в ссылке уже после выхода первого издания книги «Развитие капитализма в России», поэтому критические замечания Ленина по поводу оппортунистических положений Бернштейна могли быть включены лишь во второе издание книги.

Ленин называет Бернштейна «геростратовски знаменитым».

Герострат – житель древнего города Эфеса в Малой Азии; по преданию, сжег в 356 году до нашей эры храм Артемиды Эфесской, считавшийся одним из «семи чудес света», только для того, чтобы обессмертить свое имя. Именем Герострата называют честолюбцев, добивающихся славы любой, даже преступной, ценой.

120

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 857–860.

121

Полное название этого источника – «Сборник статистических сведений по Таврической губернии. Статистические таблицы о хозяйственном положении селений Мелитопольского уезда. Приложение к первому тому сборника». Симферополь, 1885.

122

Используемые здесь и в дальнейшем «Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России» представляют собою 16-томное издание, выходившее выпусками с 1879 по 1887 год.

«Комиссия по исследованию кустарной промышленности в России» (в сокращенном названии «Кустарная комиссия») была образована в 1874 году при Совете торговли и мануфактур, по ходатайству состоявшегося в 1870 году первого всероссийского съезда фабрикантов и заводчиков, а также второго всероссийского съезда сельских хозяев. В ее состав вошли представители министерств финансов, внутренних дел, государственных имуществ, Русского географического общества, Вольного экономического общества, Московского общества сельского хозяйства, Русского технического общества и Общества для содействия русской промышленности и торговле. Опубликованные в «Трудах» этой комиссии материалы собраны, главным образом, местными сотрудниками. Ленин, подробно изучивший все «Труды» комиссии, извлек из них многочисленные данные и факты, характеризующие развитие капиталистических отношений в кустарных промыслах.

123

В. И. Ленин имеет в виду прения по докладу проф. А. И. Чупрова на тему: «Влияние урожаев и хлебных цен на разные стороны экономической жизни», который он сделал в Вольном экономическом обществе 1 марта 1897 года.

124

Речь идет о столыпинской земельной реформе, направленной на создание прочной опоры в деревне в лице кулачества. Царское правительство 9 (22) ноября 1906 г. издало указ о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность надельной земли. После утверждения с некоторыми изменениями Государственной думой и Государственным советом этот указ получил название закона от 14 июня 1910 года. По этому столыпинскому закону (получившему название по имени председателя Совета министров П. А. Столыпина) крестьянин мог выделиться из общины, взять свой земельный надел в личное владение, мог продать свой надел. Сельское общество обязано было выделить землю выходящим из общины крестьянам в одном месте (хутор, отруб). Столыпинская реформа усилила процесс развития капитализма в сельском хозяйстве, расслоения крестьянства и обострила классовую борьбу в деревне.

Характеристика и оценка столыпинщины даны в ряде работ В. И. Ленина, в частности в «Аграрной программе социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов» (см. Сочинения, 4 изд., том 13, стр. 195-396).

125

Ленин анализирует данные Дрекслера в своей работе «Аграрный вопрос и «критики» Маркса», гл. XI.

«Скотоводство в мелком и крупном хозяйстве» (см. Сочинения, 4 изд., том 13, стр. 161-173).

126

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 508–509

127

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 802.

Примечание Ленина о неверной передаче термина «Arbeits-rente» выражением «трудовая рента» относится к переводу Н. Ф. Даниельсона (1896).

128

«Дарственники», или дарственные крестьяне, – часть бывших помещичьих крестьян, которые во время реформы 1861 года по «соглашению» с помещиком получали даром (без выкупа) нищенский надел, составлявший всего одну четвертую часть так называемого «высшего», или «указного», т. е. установленного законом, крестьянского надела данной местности. Всю остальную часть прежних крестьянских наделов захватывал помещик, державший своих «дарственных», насильно обезземеленных, крестьян в кабале и после отмены крепостного права. «Дарственный» надел получил в народе название «четвертного», «сиротского», «кошачьего» и «гагаринского» (по имени князя П. П. Гагарина, предложившего проект закона о «дарственных» наделах).

129

«Трехдневники» – одна из категорий сельскохозяйственных наемных рабочих, имевших земельный надел и бедняцкое хозяйство; это были поденщики, вынужденные на кабальных условиях, за хлеб или за 20-30 рублей деньгами в течение всего лета отрабатывать по 3 дня в неделю в кулацком или помещичьем хозяйстве. Этот вид сельского рабочего с наделом был особенно распространен в северо-западных губерниях царской России.

130

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937, стр. 287

131

Trucksystem – система выплаты заработной платы рабочим товарами и продуктами из фабричных лавок, принадлежащих фабрикантам. Хозяева принуждают рабочих вместо денежной заработной платы брать в этих лавках предметы потребления плохого качества и по высокой цене. Эта система, являющаяся дополнительным средством эксплуатации рабочих, в России была особенно распространена в районах кустарных промыслов.

132

Стенографический отчет о прениях 1 и 2 марта 1897 года напечатан в «Трудах Вольного экономического общества», 1897, № 4.

ИВЭО – Императорское Вольное экономическое общество – первое в России научное экономическое общество, учрежденное в 1765 году в Петербурге, как указывалось в уставе, в целях «распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений». Общество имело 3 отделения: 1) сельского хозяйства, 2) технических сельскохозяйственных производств и земледельческой механики и 3) сельскохозяйственной статистики и политической экономии. ВЭО объединяло ученых из либеральных дворян и буржуазии; оно проводило анкетные обследования, экспедиции по изучению разных отраслей народного хозяйства и районов страны; периодически издавало «Труды ВЭО», где печатались результаты исследований и стенограммы докладов и прений в секциях общества. Труды ВЭО неоднократно упоминаются В. И. Лениным в его работах.

133

Пиндар – лирический поэт древней Греции, прославлявший в своих стихах знатных победителей на спортивных играх. Имя Пиндара сделалось нарицательным для неумеренных «хвалителей». Пиндаром капиталистической фабрики Маркс называет апологета капитализма доктора Юра (см. К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 423 и т. III, 1955, стр. 401).

134

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, 1937, стр. 274.

135

Замечания Ленина по поводу этого сборника и предварительные расчеты опубликованы в Ленинском сборнике XXXIII и включены в «Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»».

136

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 769-770. Замечания В. И. Ленина о русском переводе относятся к изданию 1896 года, подготовленному Н. Ф. Даниельсоном.

137

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 683-684.94

138

«Заменимая вещь» («res fungibilis») – старый юридический термин, известный еще римскому праву. «Заменимыми вещами» называются те, которые в договорах определяются простым счетом, мерой («столько-то пудов ржи», «столько-то штук кирпича»).

Цивилисты – юристы, занимающиеся гражданским правом.

139

См. Е. М. Дементьев. «Фабрика, что она дает населению и что она у него берет». Москва, 1893, стр. 88-97.

140

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 173.

141

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Т. I, 1949, стр. 292–293.

142

К. Маркс. «Капитал;), т. I, 1955, стр. 669.

143

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 313.

144

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 698, 648.

145

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 239–240.

146

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 630 и 820.

147

Имеется в виду статья Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», напечатанная в № 10 немецкого с.-д. журнала «Die Neue Zeit» за 1894-1895 годы (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, 1930, стр. 439-461). Французские «ученики» – подцензурное название марксистов (или «французских социалистов марксистского направления», как называет их Энгельс в указанной работе).

148

Antrag Kanitz – предложение Каница, представителя аграриев, внесенное в 1894-1895 годах в германский рейхстаг о том, чтобы правительство взяло в свои руки закупку всего ввозимого из-за границы зерна и само продавало его затем по средним ценам. Это предложение было отклонено рейхстагом.

149

Ленин дает оценку исследования Бюхера, его классификации стадий и форм развития промышленности в главе VII «Развития капитализма в России», в примечании на стр. 551. Часть книги Бюхера, посвященную происхождению народного хозяйства, Ленин перевел на русский язык, по-видимому, между первой половиной января 1896 г. и ноябрем 1897 г., будучи в петербургской тюрьме и в ссылке в селе Шушенском; перевод не был опубликован.

150

Сусальщики, занятые в сусальном промысле, изготовляли из различных металлов (золота, серебра, олова, меди и др.) тонкие пленки, которые в то время широко употреблялись для декоративной отделки различных изделий, в том числе икон и иных предметов церковной утвари.

151

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 281, 286–287, 306, 336–339.

152

В указанной главе книги Корсака «О формах промышленности и т. д.» на стр. 101 среди исторических свидетельств упоминается уставная грамота митрополита Киприана Константино-Еленинскому монастырю 1391 года, в которой перечислены повинности крестьян: они были обязаны выполнять различные сельскохозяйственные работы на монастырских землях (пахать и засевать монастырскую пашню, снимать с нее урожай, косить сено, молотить рожь, печь хлеб, варить пиво, ловить рыбу и т. д.), а также нести другие повинности, например, «прясть лен, который даст игумен в село». Кроме того, в числе обязанностей, которые возлагались владельцем земли на крестьян, были так называемые «страда и сделье», т. е. «мелкие поделки и послуги».

153

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 346–348.

154

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 155.

155

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 376.

156

«Мардассцы» – жители местности Мардас в северо-восточной части Шуйского уезда Владимирской губернии, куда входили волости Дуниловская и Юрчаковская.

157

Речь идет о мастерских в сапожном промысле: в посадочных мастерских происходила вытяжка обуви, а также чистка кожи скобелем; оставшаяся после чистки кожи стружка шла на изготовление клеенок; в клееночных или стружечных мастерских изготовлялась клеенка из кожаной стружки, которая шла на каблуки и стельки.

158

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 751–752.

159

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 349–350.

160

М. К. Горбунова. «Женские промыслы Московской губернии», вып. IV («Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики», т. VII, вып. II, Москва, 1882). Введение, стр. IX.

161

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 484 и следующие, 648 и следующие.

162

См. Е. Н. Андреев. «Кустарная промышленность в России по исследованиям «Комиссии для исследования кустарной промышленности в России» и другим источникам». Петербург. 1885, стр. 69 и его же «Кустарная промышленность в России». Петербург. 1882, стр. 12.

163

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 480.

164

Речь идет о «Материалах для статистики Красноуфимского уезда Пермской губернии», вып. V, ч. 1 (Заводский район). Казань, 1894. На стр. 65 этой книги имеется таблица, озаглавленная «Сведения о рабочей команде, находившейся в задолжении при цеховых работах Артинского завода за 1892 год».

165

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 648.

166

Находясь в ссылке в селе Шушенском, В. И. Ленин совместно с Н. К. Крупской перевел с английского первый том и отредактировал перевод второго тома книги С. и Б. Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма». Первый том книги Веббов – «перевод с английского Владимира Ильина», т. е. Ленина, вышел в свет в Петербурге в 1900 году в издательстве О. Н. Поповой; второй том вышел в 1901 году.

167

«Хлудовская фабрика» – «Товарищество егорьевской бумагопрядильной фабрики бр. А. и Г. Хлудовых» (фабрика находилась в г. Егорьевске Рязанской губ.). Данные, приведенные в ленинском примечании в скобках (о числе рабочих и сумме производства), взяты из «Перечня фабрик и заводов» (Петербург. 1897, № 763, стр. 36).

168

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 751–752.