полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

Какое же влияние должен был оказать этот раскол крестьянства на буржуазию и пролетариат [народники не видят в этом процессе ничего, кроме «обеднения массы»] на величину «рынка», т. е. на величину той доли хлеба, которая превращается в товар? Ясно, что эта доля должна была значительно возрасти, потому что масса хлеба у крестьян высшей группы далеко превышала их собственные нужды и шла на рынок; с другой стороны, представители низшей группы должны были прикупать хлеба на те денежные средства, которые давали им заработки.

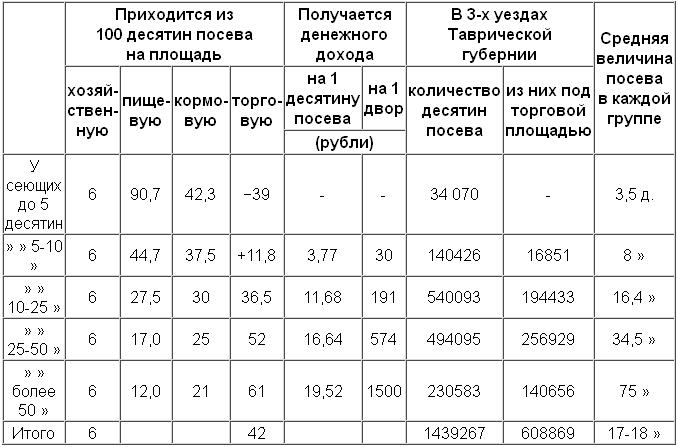

Чтобы привести точные данные по этому вопросу, нам придется уже обратиться не к земско-статистическим сборникам, а к сочинению В. Е. Постникова: «Южно-русское крестьянское хозяйство». Постников описывает, по данным земской статистики, крестьянское хозяйство 3-х материковых уездов Таврической губернии (Бердянского, Мелитопольского и Днепровского) и анализирует это хозяйство по различным группам крестьян [разделенных на 6 категорий по величине посевной площади: 1) не сеющие; 2) сеющие до 5 дес; 3) – от 5 до 10 д.; 4) 10–25 д.; 5) 25–50 д. и 6) свыше 50 дес]. Исследуя отношение различных групп к рынку, автор делит посевную площадь каждого земледельческого хозяйства на следующие 4 части: 1) хозяйственная площадь – так называет Постников ту часть посевной площади, которая дает семена, необходимые для посева; 2) пищевая площадь – дает хлеб для прокормления рабочей семьи и работников; 3) кормовая площадь – дает корм рабочему скоту и, наконец, 4) торговая или рыночная площадь, дает продукт, превращаемый в товар, отчуждаемый на рынке. Понятно, что только последняя площадь дает денежный доход, а остальные – натуральный, т. е. дают продукт, потребляемый в самом хозяйстве.

Произведя учет величины каждой из этих площадей в разных посевных группах крестьянства, Постников дает следующую таблицу: [см. таблицу на стр. 112. – Ред.]

Мы видим из этих данных, что чем крупнее становится хозяйство, тем более приобретает оно товарный характер, тем большую часть хлеба производит для продажи [12–36–52–61 % по группам]. Главные посевщики, крестьяне 2-х высших групп (у них более /г всего посева), отчуждают более половины всего своего земледельческого продукта [52 и 61 %].

Если бы не было раскола крестьянства на буржуазию и пролетариат, если бы, другими словами, посевная площадь была распределена между всеми «крестьянами» «уравнительно», тогда бы все крестьяне принадлежали к средней группе (сеющей 10–25 дес), и на рынок поступало бы только 36 % всего хлеба, т. е. продукт 518136 посевных десятин (36 % от 1439267 = 518136). Теперь же, как видно из таблицы, на рынок идет 42 % всего хлеба, продукт 608 869 десятин. Таким образом, «обеднение массы», полный упадок хозяйства у 40 % крестьян (бедная группа, т. е. сеющая до 10 дес), образование сельского пролетариата, – повело к тому, что на рынок был брошен продукт 90 тыс.[41] десятин посева.

Примечание к таблице:

1) Постников не дает предпоследнего столбца; он вычислен мною.

2) Величину денежного дохода Постников определяет, предполагая, что вся торговая площадь засеяна пшеницей и высчитывая среднюю урожайность и среднюю ценность хлеба.

Я совсем не хочу сказать, чтобы увеличение «рынка» вследствие разложения крестьянства ограничивалось этим. Далеко нет. Мы видели, например, что крестьяне заводят улучшенные орудия, т. о. обращают свои сбережения на «производство средств производства». Мы видели, что на рынок, кроме хлеба, поступил еще другой товар – рабочая сила человека. Я не упоминаю обо всем этом только потому, что привел этот пример с узкой и специальной целью: показать, что у нас в России действительно обнищание массы ведет к усилению товарного и капиталистического хозяйства. Нарочно выбрал такой продукт, как хлеб, который везде и всегда всего позже и всего медленнее втягивается в товарное обращение. Поэтому и местность взята была исключительно земледельческая.

Возьму теперь другой пример, относящийся к области чисто промышленной, к Московской губернии. Крестьянское хозяйство описано земскими статистиками в VI и VII томах «Сборника статистических сведений по Московской губернии», содержащих ряд превосходных очерков кустарных промыслов. Я ограничусь приведением одного места из очерка «Кружевной промысел»[42], объясняющего, каким образом и почему в пореформенную эпоху особенно быстро развивались крестьянские промыслы.

Кружевной промысел возник в 20-х годах текущего столетия в 2-х соседних деревнях Вороновской волости Подольского уезда. «В 1840-х годах он медленно начинает распространяться по другим близлежащим деревням, хотя все еще не захватывает большого района. Зато начиная с 60-х годов, особенно за последние 3–4 года, быстро распространяется по окрестности».

Из 32-х селений, в которых в настоящее время существует промысел, он возник

в 2-х селениях – в 1820 г.

« 4 » – » 1840 г.

« 5 » —» 1860-х гг.

« 7 » —» 1870–1875.

« 14 » —» 1876–1879.

«Если вникнуть в причины, порождающие такое явление, – говорит автор очерка, – т. е. явление чрезвычайно быстрого распространения промысла именно в последние годы, то мы увидим, что, с одной стороны, за это время условия крестьянского быта значительно ухудшились, а, с другой стороны, потребности населения – той части его, которая находится в более благоприятных условиях – значительно возросли».

В подтверждение этого автор заимствует из Московской земской статистики следующие данные, которые я привожу в форме таблицы[43]: [см. таблицу на стр. 115. – Ред.]

«Эти цифры, – продолжает автор, – красноречиво говорят, что общее количество лошадей, коров и мелкого скота в этой волости увеличилось, но это увеличение благосостояния пало на долю отдельных личностей, именно на категорию домохозяев, имеющих по 2–3 и более лошадей…

…Мы, следовательно, видим, что рядом с увеличением числа крестьян, не имеющих ни коровы ни лошади, увеличивается число и тех, которые перестают обрабатывать землю: нет скотины, нет и достаточного количества удобрения; земля истощается, ее не стоит засевать; для того, чтобы прокормить себя, семью, не умереть с голода, недостаточно одним мужчинам заниматься промыслом, – ведь они занимались им и прежде в свободное от земледельческих работ время – нужно, чтобы и другие члены семьи искали постороннего заработка…

Вороновская волость Подольского уезда:

…Приведенные нами цифровые данные в таблицах указали нам и на другое явление; в этих селах, деревнях увеличилось также число людей, имеющих 2–3 лошади, коровы. Следовательно, благосостояние этих крестьян увеличилось, а между тем одновременно с этим мы заявили, что «все женщины, дети такого-то села поголовно занимаются промыслом». Чем же объяснить себе такое явление?.. Чтобы уяснить себе это явление, нам придется посмотреть, какою жизнью живут эти села, познакомиться поближе с их домашней обстановкой и тогда, может быть, уяснить себе, чем вызывается это сильное стремление к производству товара на сбыт?

Мы здесь, конечно, не станем подробно исследовать, при каких счастливых обстоятельствах из среды крестьянского населения выделяются мало-помалу более сильные личности, семьи, вследствие каких условий создается их благосостояние и вследствие каких общественных условий благосостояние это, раз появившись, может быстро возрасти и возрастает настолько, что значительно выделяет одну часть жителей села от другой. Достаточно проследить этот процесс, указывая на одно из самых заурядных явлений крестьянского села. В деревне такой-то крестьянин слывет между своими односельчанами за здорового, сильного, трезвого, работящего человека; у него большая семья, все больше сыновья, отличающиеся таким же крепким сложением и хорошим направлением; живут они все вместе, не делятся; получают надел на 4–5 душ. Понятно, что для обработки его все-таки не требуется всего наличного числа рук. Вот 2–3 сына занимаются отхожим или местным промыслом постоянно, и только во время сенокоса на короткое время бросают промысел и помогают семье в полевых работах. Заработок отдельных членов семьи не дробится, а составляет общее достояние; при прочих благоприятных условиях он значительно превышает расход на удовлетворение потребностей семьи. Является сбережение, вследствие которого семья в состоянии заниматься промыслом при лучших условиях: может покупать сырой материал на чистые деньги из первых рук, произведенный товар продавать тогда, когда он в цене, может обойтись без посредства разных «датчиков», торговцев и торговок и т. п.

Является возможность принанять одного рабочего, другого, или раздавать работу по домам бедным крестьянам, потерявшим возможность совершенно самостоятельно вести какое-либо дело. В силу этих и других подобных условий, приведенная нами сильная семья имеет возможность получать прибыль не только от своего собственного труда. Здесь мы, конечно, не касаемся тех случаев, когда из среды таких семей развиваются личности, известные под именем кулаков, мироедов, а рассматриваем лишь самые обыкновенные явления в среде крестьянского населения. Таблицы, помещенные во II томе Сборника и в вып. 1 тома VI, ясно показывают, как по мере ухудшения положения одной части крестьянства является в большинстве случаев увеличение благосостояния другой, малой части его или отдельных членов.

По мере того, как занятие промыслом распространяется, сношения с внешним миром, с городом, в данном случае с Москвой, становятся чаще, и некоторые московские порядки понемногу проникают в село и проявляются вначале именно в этих более зажиточных семьях. Заводится самовар, необходимая стеклянная и фаянсовая посуда, одежда «почище». Если эта чистота одежды у мужика вначале проявляется в том, что он вместо лаптей наденет сапоги, то у женщин башмаки и сапожки довершают, так сказать, более чистую одежду; они прежде всего увлекаются яркими, пестрыми ситцами, платками, шерстяными узорчатыми шалями и т. п. прелестями…

…В крестьянской семье «испокон веку» водится, что жена одевает мужа, себя и детей… Пока лен сеяли свой, приходилось менее тратить денег на покупку материала и предметов, необходимых для одежды, и эти деньги добывались продажей курицы, яиц, грибов, ягод, оставшегося мотка ниток или лишнего конца холстины. Остальное все производилось дома. Именно такими условиями, т. е. домашним производством всех тех произведений, которые требовались от крестьянок, и тем, что на это уходило все их свободное от полевых работ время, объясняется в данном случае чрезвычайно медленное развитие кружевного промысла в селениях Вороновской волости. Кружева плелись преимущественно девушками из более обеспеченных или более многочисленных семей, где не было необходимости, чтобы все наличные женские руки занимались прядением льна, тканьем холста. Но дешевые ситцы, миткаль, понемногу стали вытеснять холстину; к этому прибавились и другие условия: то лен не уродится, то захочется мужу сшить рубашку кумачную и себе «шубку» (сарафан) понаряднее, и вот мало-помалу вытесняется или очень сильно ограничивается обычай ткать дома различные холсты, платки для крестьянской одежды. И одежда сама изменяется, отчасти под влиянием вытеснения тканей домашнего производства и замены их тканями, произведенными на фабриках…

…Этим объясняется необходимость для большинства населения стремиться к производству товара на сбыт и привлечение даже детских рук к такому производству».

Этот бесхитростный рассказ внимательного наблюдателя наглядно показывает, каким образом идет в нашей крестьянской массе процесс разделения общественного труда, как это ведет к усилению товарного производства [а следовательно, и рынка] и как это товарное производство, само собою, т. е. силою тех самых отношений, в которые оно ставит производителя к рынку, приводит к тому, что «самым обыкновенным явлением» становится купля-продажа человеческой рабочей силы.

VIII

В заключение не лишним, может быть, будет иллюстрировать спорный вопрос, – слишком уже, кажется, загроможденный абстракциями, схемами и формулами, – разбором рассуждений одного из новейших и виднейших представителей «ходячих воззрений».

Я говорю о г. Николае—оне[44].

Крупнейшее «препятствие» развитию капитализма в России он видит в «сокращении» внутреннего рынка, в «уменьшении» покупательной способности крестьян. Капитализация промыслов – говорит он – вытеснила домашнее производство изделий; крестьянину пришлось покупать себе одежду. Чтобы добыть для этого денег, крестьянин обратился к усиленной распашке земель и вследствие недостаточности наделов расширил эту запашку далеко за пределы, полагаемые разумным хозяйством; он поднял до безобразных размеров плату за арендные земли – ив конце концов разорился. Капитализм сам вырыл себе могилу, привел «народное хозяйство» к страшному кризису 1891 года и… остановился, не имея под собой почвы, не будучи в силах продолжать «идти тем же путем». Сознавши, что «мы уклонились от освященного веками народного строя», Россия и ждет теперь… распоряжений начальства о «прививке крупного производства к общине».

В чем состоит нелепость этой «вечно новой» (для российских народников) теории?

В том ли, что автор ее не понимает значения «производства средств производства для средств производства»? Конечно, нет. Г-н Ник.—он хорошо знает этот закон и упоминает даже о том, что он проявил себя и у нас (стр. 186, 203–204). Правда, в силу своей способности самому побивать себя противоречиями, он иногда (ср. с. 123) забывает об этом законе, но ясно, что исправление подобных противоречий нимало не исправило бы основного (вышеприведенного) рассуждения автора.

Нелепость его теории состоит в том, что он не умеет объяснить нашего капитализма и свои рассуждения о нем строит на чистейших фикциях.

«Крестьянство», которое разорилось от вытеснения домашних продуктов фабричными, г. Ник.—он рассматривает как нечто однородное, солидарное внутри себя, реагирующее на всякие жизненные явления как один человек.

Ничего подобного нет в действительности. Товарное производство не могло бы и возникнуть в России, если бы не существовало обособленности производительных единиц (крестьянских дворов), и всякий знает, что наш крестьянин на самом деле хозяйничает каждый отдельно и независимо от других; ведет производство продуктов, поступающих в его частную собственность, на свой лично риск и страх; вступает в сношение с «рынком» поодиночке.

Посмотрим, как обстоит дело в «крестьянстве».

«Нуждаясь в деньгах, крестьянин непомерно расширяет запашку и разоряется».

Но расширять запашку в состоянии только крестьянин состоятельный, имеющий семена для посева, достаточное количество живого и мертвого инвентаря. Такие крестьяне (а их, как известно, меньшинство) действительно увеличивают посевы и расширяют свое хозяйство до таких пределов, что даже не могут с ним справиться без помощи работничков. Большинство же крестьян совершенно не в состоянии удовлетворить нужду в деньгах расширением хозяйства, не имея никаких запасов, ни достаточных средств производства. Такой крестьянин, чтобы добыть денег, идет на «заработки», т. е. несет на рынок уже не свой продукт, а свою рабочую силу. Уход на заработки, естественно, ведет за собой дальнейший упадок земледельческого хозяйства, и этот крестьянин кончает тем, что сдает свой надел богатому однообщиннику, который округляет свое хозяйство и, понятно, не сам потребляет продукт с снятого надела, а отправляет его на рынок. Получается «обеднение народа», рост капитализма и увеличение рынка. Но этого мало. Наш богатый крестьянин, занятый вполне своим расширенным земледельческим хозяйством, не может уже по-прежнему производить сам на себя – ну, скажем, обувь: ему выгоднее купить ее. Что касается до обедневшего крестьянина, то ему тоже приходится прибегать к покупной обуви: он не может производить ее в своем хозяйстве по той простой причине, что не имеет уже своего хозяйства. Возникает спрос на обувь и предложение хлеба, в избытке произведенного хозяйственным мужиком, умиляющим г-на В. В. прогрессивным течением своего хозяйства. Соседи – кустари, производящие обувь, оказываются в таком же положении, в каком были сейчас земледельцы: чтобы купить хлеба, которого слишком мало дает падающее хозяйство, надо расширить производство. И опять-таки, разумеется, расширяет производство только такой кустарь, у которого появились сбережения, т. е. представитель меньшинства; он получает возможность принанять рабочих или раздавать работу на дом бедным крестьянам. Представителям же большинства кустарей нечего и думать о расширении заведения: они рады будут, если им «даст работу» разжившийся скупщик, т. е. если они смогут найти покупателя своего единственного товара – рабочей силы. Получается снова обеднение народа, рост капитализма и увеличение рынка; дается новый толчок дальнейшему развитию и углублению общественного разделения труда. Где окончится это движение? Этого никто не сумеет сказать, точно так же, как и того, где оно началось; да это и не важно. Важно то, что мы имеем пред собой один живой органический процесс, процесс развития товарного хозяйства и роста капитализма. «Раскрестьянивание» в деревне показывает нам начало этого процесса, зарождение его, его ранние стадии; крупный капитализм в городах показывает нам конец этого процесса, его тенденции. Попробуйте разорвать эти явления, попробуйте рассматривать их отдельно и независимо друг от друга, – и вы не сможете в своем рассуждении свести концов с концами, не сможете объяснить ни того, ни другого явления, ни обеднения народа, ни роста капитализма.

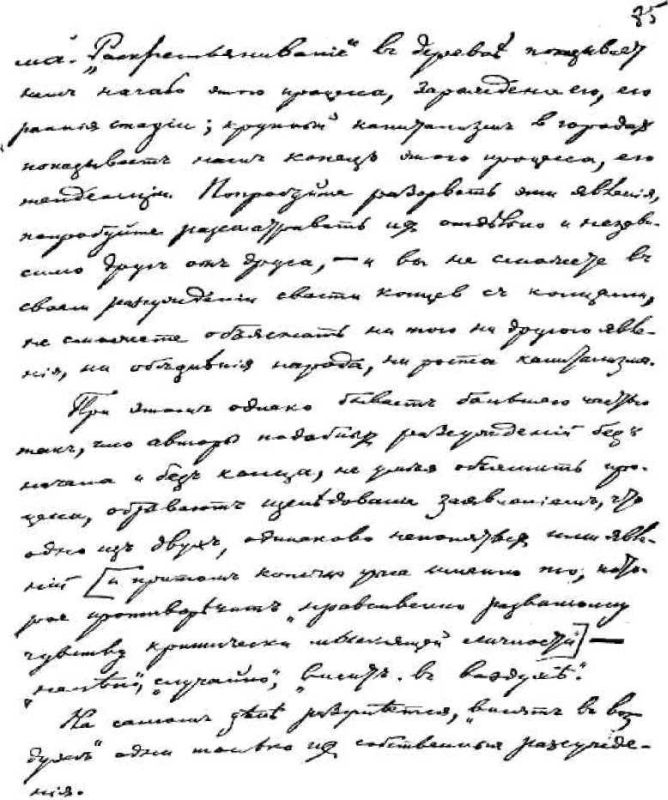

При этом, однако, бывает большею частью так, что авторы подобных рассуждений без начала и без конца, не умея объяснить процесса, обрывают исследование заявлением, что одно из двух, одинаково непонятых ими явлений [и притом, конечно, уже именно то, которое противоречит «нравственно развитому чувству критически мыслящей личности»] – «нелепо», «случайно», «висит в воздухе».

На самом деле, разумеется, «висят в воздухе» одни только их собственные рассуждения.

Последняя страница рукописи В. И. Ленина «По поводу так называемого вопроса о рынках». – 1893 г. (Уменьшено)

1894 г.

Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (Ответ на статьи «русского богатства» против марксистов){20}

Написано весной – летом 1894 г. Печатается по тексту

Напечатано в 1894 г. на гектографе гектографированного издания 1894 ί

Выпуск I

«Русское Богатство»{21} открыло поход против социал-демократов. Еще в № 10 за прошлый год один из главарей этого журнала, г-н Н. Михайловский, объявил о предстоящей «полемике» против «наших так называемых марксистов или социал-демократов»{22}. Затем появились статьи г-на С. Кривенко: «По поводу культурных одиночек» (№ 12) и г. Н. Михайловского: «Литература и жизнь» (№№ 1 и 2 «Р. Б.» за 1894 г.). Что касается до собственных воззрений журнала на нашу экономическую действительность, то они всего полнее изложены были г. С. Южаковым в статье: «Вопросы экономического развития России» (в №№ 11 и 12). Претендуя вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных «друзей народа», эти господа являются отъявленными врагами социал-демократии. Попробуем же присмотреться к этим «друзьям народа», к их критике марксизма, к их идеям, к их тактике.

Г-н Н. Михайловский обращает более всего внимания на теоретические основания марксизма и потому специально останавливается на разборе материалистического понимания истории. Изложивши, в общих чертах, содержание обширной марксистской литературы, излагающей эту доктрину, г-н Михайловский открывает свою критику такой тирадой:

«Прежде всего, – говорит он, – является сам собою вопрос: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории? В «Капитале» он дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией, с кропотливым исследованием как всей экономической литературы, так и соответствующих фактов. Он вывел на белый свет давно забытых или никому ныне неизвестных теоретиков экономической науки и не оставил без внимания мельчайших подробностей в каких-нибудь отчетах фабричных инспекторов или показаниях экспертов в разных специальных комиссиях; словом, перерыл подавляющую массу фактического материала частью для обоснования, частью для иллюстрации своих экономических теорий. Если он создал «совершенно новое» понимание исторического процесса, объяснил все прошедшее человечества с новой точки зрения и подвел итог всем доселе существовавшим философско-историческим теориям, то сделал это, конечно, с таким же тщанием: действительно пересмотрел и подверг критическому анализу все известные теории исторического процесса, поработал над массою фактов всемирной истории. Сравнение с Дарвином, столь обычное в марксистской литературе, еще более утверждает в этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Несколько обобщающих, теснейшим образом между собой связанных идей, венчающих целый Монблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количественную обширность и распространенность».

Вся эта тирада в высшей степени характерна для уразумения того, как мало понимают «Капитал» и Маркса в публике. Подавленные громадной доказательностью изложения, они расшаркиваются перед Марксом, хвалят его и в то же время совершенно упускают из виду основное содержание доктрины и, как ни в чем не бывало, продолжают старые песенки «субъективной социологии». Нельзя не вспомнить по этому поводу очень верного эпиграфа, выбранного Каутским в его книге об экономическом учении Маркса:

Wer wird nicht einen Klopstock loben?

Doch wird ihn jeder lesen? Nein. Wir

wollen weniger erhoben Und fleissiger gelesen sein![45]

Именно так! Г-ну Михайловскому следовало бы поменьше хвалить Маркса да поприлежнее читать его, или, лучше, посерьезнее вдумываться в то, что он читает.

«В «Капитале» Маркс дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией», – говорит г-н Михайловский. Г. Михайловский в этой фразе дал нам образчик соединения блестящей фразы с пустотой содержания, – заметил один марксист. И замечание это совершенно справедливо. В самом деле, в чем же проявилась эта логическая сила Маркса? Какие дала она результаты? Читая приводимую тираду г-на Михайловского, можно подумать, что вся эта сила направлена была на «экономические теории» в самом тесном значении слова, – и только. И – чтобы оттенить сильнее узкие пределы поля, на котором проявлял Маркс свою логическую силу, г. Михайловский напирает на «мельчайшие подробности», на «кропотливость», на «никому неизвестных теоретиков» и т. п. Выходит так, как будто ничего существенно нового, достойного упоминания, Маркс не внес в приемы построения этих теорий, как будто он оставил пределы экономической науки такими же, какими они были у прежних экономистов, не расширив их, не внеся «совершенно нового» понимания самой этой науки. А между тем всякий читавший «Капитал» знает, что это – сплошная неправда. Нельзя не вспомнить по этому поводу того, что писал о Марксе г-н Михайловский 16 лет тому назад, полемизируя с пошло-буржуазным г. Ю. Жуковским{23}. Времена, что ли, тогда были другие, чувства, что ли, посвежее, но только и тон и содержание статьи г-на Михайловского были совсем не те. – ««Конечная цель этого сочинения – показать закон развития (в подлиннике: Das ökonomische Bewegungsgesetz – экономический закон движения) современного общества», – говорит К. Маркс о своем «Капитале» и строго выдерживает свою программу», – так отзывался г. Михайловский в 1877 г. Посмотрим же поближе на эту, строго – по признанию критика – выдержанную программу. Она состоит в том, чтобы «показать экономический закон развития современного общества».

Самая уже эта формулировка ставит нас лицом к лицу с несколькими вопросами, требующими разъяснения. Почему это говорит Маркс о «современном (modern)» обществе, когда все экономисты до него толковали об обществе вообще? В каком смысле употребляет он слово «современный», по каким признакам выделяет особо это современное общество? И далее – что это значит: экономический закон движения общества? Мы привыкли слышать от экономистов – и это, между прочим, одна из любимых идей у публицистов и экономистов той среды, к которой принадлежит «Русское Богатство», – что только производство ценностей подчинено одним лишь экономическим законам, тогда как распределение, дескать, зависит от политики, от того, в чем будет состоять воздействие на общество со стороны власти, интеллигенции и т. п. В каком же это смысле говорит Маркс об экономическом законе движения общества и еще рядом называет этот закон Naturgesetz – законом природы? Как понимать это, когда столь многие отечественные социологи исписали груды бумаги о том, что область общественных явлений выделяется особо из области естественно-исторических явлений, что поэтому и для исследования первых следует прилагать совсем особый «субъективный метод в социологии»?