Полная версия

Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале

Между тем хранение их было так небрежно, что при сдаче вещественных доказательств Сергеев не смог разыскать сразу одного из выпиленных кусков из пола.

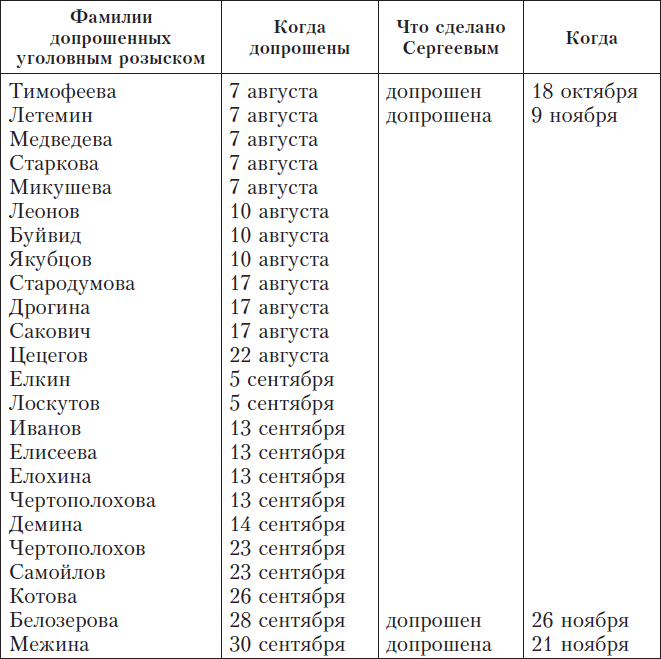

Сергеев резко отзывается в своей докладной записке о моральных качествах чинов Екатеринбургского уголовного розыска и указывает на то, что они не стояли на должной высоте. Сергеев, оправдывая себя, отмечает, что «успех следствия в значительной мере обусловлен возможно наилучшей и широкой постановкой дознания и розыска, ибо результаты работы органов дознания являются основой предварительного следствия». Последнее Сергеев должен был добавить – при условии, когда розыск руководится следствием и следователем. При всем том делал ли Сергеев что-либо со своей стороны, чтобы улучшить дело, ускорить его ход? Давались ли им какие-либо указания чинам уголовного розыска? Использовал ли он хотя бы весь тот материал, который доставлял ему уголовный розыск, и наблюдал ли он за своевременностью поступления к нему материалов от розыска? Вот для примера сравнительная таблица посланных 13 октября 1918 года уголовным розыском оптом своих материалов следователю с отметками, что и когда сделано по ним Сергеевым:

Из 24 допрошенных уголовным розыском к январю 1919 года Сергеевым было передопрошено только 4 свидетеля. Все прочие лица были оставлены Сергеевым без внимания, хотя показания некоторых, при более опытном и детальном их расспросе, могли бы дать, вероятно, чрезвычайно существенные указания. Особенно досадно, что Сергеев упустил возможность своевременно допросить доктора Саковича, занимавшего при большевиках должность областного комиссара здравоохранения. По свидетельству бывшего комиссара счетного отдела управления Северо-Восточной Уральской железной дороги Николая Дубовика, Сакович вместе с городским комиссаром здравоохранения Красновым были одними из активнейших работников в областном Совете, а жена Краснова, Фанни Янкелевна, состояла секретарем. Между тем Сергеев, не поддерживавший, по-видимому, никаких сношений с другими лицами и организациями, работавшими вообще по политическим розыскам, выпустил Саковича из своих рук, и тот был отправлен в Омск.

Значительно позже прокурор Иорданский обращался в Омск с просьбой вернуть Саковича, указывая на его отношение к царскому делу, но 25 декабря 1918 года получил из Омска от следственной комиссии по рассмотрению дел о лицах, арестованных «в дни настоящего переворота», уведомление, что по распоряжению министра внутренних дел сам Сакович и его дело переданы в названную комиссию и обратно в Екатеринбург он выслан быть не может. Сакович был настолько важным свидетелем, если не преступником, по царскому делу, что Сергеев мог сам съездить в Омск для допроса, раз выпустил его по своей вине из рук. Этого, конечно, Сергеев не сделал и причинил следственному производству неисправимый вред.

После разговоров с Сергеевым 22 января он в своей докладной записке неоднократно отмечает важность порученного ему следственного производства по раскрытию убийства царской семьи в государственном, историческом и культурном значениях. Жаль, что к этому сознанию он, по-видимому, пришел только под впечатлением бывших разговоров, да и то несколько исказив их, так как говорилось о значении этого дела, вещей, оставшихся после убийства царской семьи, и вещественных доказательств преступления в государственном, историческом и национальном отношении, а не в культурном, каковым словом Сергеев заменил определение национального значения. В течение своей работы он совершенно не подходит к освещению дела в указанном отношении. 8 октября он допрашивает протоиерея Сторожева. Сторожев свидетель интеллигентный, образованный, свидетель важный, он 14 июля служил обедницу в доме Ипатьева и видел там всю семью и всех состоявших при ней придворных и слуг. Это показание служит как бы подтверждением показаний Стародумовой и Дрогиной, видевших семью в доме Ипатьева 15 июля. Следовательно, теперь уже безусловно верно, что до этого числа она никуда не исчезала из дома.

Но Сторожев и не просто интеллигентный свидетель, он сам бывший товарищ прокурора; понимает, насколько важна в этом деле каждая мелочь, деталь, не только с юридической точки зрения, но и в указанных выше отношениях. Он старается говорить как можно подробнее, длинно, старается припомнить все, что видел, старается дать показания всесторонние. И что же, Сергеев пользуется этим опытным и серьезным свидетелем в целях хотя бы сбора данных юридического характера для своего следствия или даже в целях просто помочь Сторожеву в его желании дать возможно более полное, исчерпывающее показание? Нисколько. Сам Сторожев в конце своего показания как бы подсказывает Сергееву: «Лично ничего более сказать не могу», но спроси! Сергеев же ни одного дополнительного вопроса Сторожеву не ставит; он предъявляет ему только три одинаковые иконы, найденные в доме Ипатьева: «Те ли это иконы, что стояли на столике во время службы?..» – «Я не могу утверждать, но почти убежден, что это была одна из тех двух одинакового размера икон Нерукотворенного Спаса, которые вы мне предъявляете», – отвечает Сторожев.

Таких икон из числа принадлежащих царской семье в доме Ипатьева было найдено четыре; как же можно утверждать про одну из них, что это была именно она? Почему же вместо этого, по меньшей мере, бесцельного предъявления икон Сергеев не предъявил Сторожеву серьги государыни, найденные в шахте, ведь 14 июля они могли быть в ушах ее величества, пряжку от пояса наследника цесаревича, обнаруженную там же, пряжечки от обуви великих княжон, куски материи от костюмов, юбок и платьев, найденных в кострищах?

Сторожев, входя в дом, видел у подъезда легковой автомобиль; почему Сергеев не расспросил его, каков был этот автомобиль, какого цвета? Ведь он уже знал показание Евдокии Лобановой об автомобиле, на котором приехали в лес в ночь с 18 на 19 июля какие-то пять человек, из которых один был похож на еврея. Отчего он не расспросил Сторожева о наружности Янкеля Юровского, его помощника, который спал на постели, о наружности красноармейцев внутренней охраны? Отчего он не поинтересовался более подробно меблировкой и вещами, бывшими тогда в комнате Янкеля Юровского, для сравнения с тем видом комнаты, в котором она оказалась 25 июля?

Сторожев рассказывал, что 14 июля должен был служить отец Меледин, который перед этим уже три раза служил в доме Ипатьева, но Янкель Юровский неожиданно ему отказал и срочно потребовал Сторожева. Почему Сергеев не вызвал сейчас же отца Меледина и не попытался на допросе выяснить у него причины этой внезапной замены? Почему, наконец, он не допросил диакона Буймирова, который пять раз служил в доме Ипатьева и с отцом Мелединым, и с отцом Сторожевым?

Сергеев отпустил Сторожева, совершенно не использовав ни его самого, ни его показания, ни тех лиц, которые могли существенно, помимо новых данных юридического характера, обрисовать действительную картину жизни и содержания царской семьи в доме Ипатьева.

5 сентября был задержан Афанасий Елкин, содержавшийся при большевиках в тюрьме, но исполнявший обязанности кучера при казенных экипажах, обслуживавших комиссаров. Он показал, что 17 июля он возил до середины дня Янкеля Юровского по городу: в «Американскую» гостиницу, где была Чрезвычайка, на частную квартиру Янкеля Юровского по 1-й Береговой улице, № 6, и днем привез его в дом Ипатьева, откуда был отпущен в тюрьму. Через день, то есть 19 июля, он снова был потребован утром к дому Ипатьева и опять полдня возил Янкеля Юровского по городу, по разным советским учреждениям и частным квартирам. В середине дня вернулись к дому Ипатьева, и Янкель Юровский, сказав, что вечером ему нужно будет опять ехать, приказал Елкину переждать во дворе дома Попова, где жили охранники. Вечером часов в 11 Елкина послали в «Американскую» гостиницу, откуда он привез в дом Ипатьева каких-то двух молодых людей, из коих один был похож на еврея. В половине 12-го ночи Елкину велели подать экипаж к самым воротам дома Ипатьева; ему положили семь мест багажа, из коих два были кожаные саквояжи, и вышел сам Янкель Юровский. Сидя в экипаже, Янкель Юровский отдал приказание молодым людям, привезенным Елкиным из Чрезвычайки, «привести все в порядок, охраны оставить двенадцать человек, а остальных отправить на вокзал». Затем Елкин повез Янкеля Юровского с вещами в дом главного начальника, где комиссары спешно собирались тоже в путь, «потом заехали в Чрезвычайку, на собственную квартиру Янкеля Юровского и к кому-то в Вознесенский переулок, в дом рядом с лабораторией, а оттуда на вокзал, где Янкель Юровский с вещами прошел в поезд». Елкин в эти дни обратил внимание, что в доме Ипатьева как-то тихо. Возникало впечатление, что царской семьи там уже нет.

Подобно показаниям Сторожева, показания Елкина были тоже очень важны для следствия, так как давали косвенное подтверждение показаний Летемина. Во-первых, Летемин 17 июля утром уже не нашел царской семьи в доме Ипатьева, а Елкин с утра 17 июля возил полдня по городу Янкеля Юровского, который должен был бы охранять семью в комендантской комнате, если бы она была еще в доме. А во-вторых, Летемин говорил, что уборкой и отправлением царских вещей распоряжались два помощника Янкеля Юровского, а Елкин слышит, что Янкель Юровский приказывает своим помощникам из Чрезвычайки «привести все в порядок». Следовательно, период времени возможного исчезновения царской семьи из дома Ипатьева – от вечера 15 до 17 июля – для следствия подтверждался и приближался к характеру факта установленного.

Но работа Сергеева в отношении планомерности и последовательности ни в чем не отличалась от работы уголовного розыска; он просто, опираясь на свое собственное толкование закона, собирает документы, не делает из них выводов и не ищет раскрытия преступления, а обыкновенно подшивает их к делу и ждет следующего документа. Он не поинтересовался даже тем, к кому Янкель Юровский в последние минуты своего пребывания в Екатеринбурге заезжал в Вознесенский переулок, в непосредственной близости от дома Ипатьева.

18 октября Летемин, давая показания, еще более облегчает задачу Сергеева: «16 июля, – говорит Летемин, – я дежурил на посту № 3 с 4 часов дня до 8 часов вечера и помню, что, как только я вышел на дежурство, бывший царь и его семья возвращались с прогулки». Следовательно, для исчезновения семьи оставалась только ночь с 16 на 17 июля, то есть та самая ночь, в течение которой, согласно объявлению советских властей, был расстрелян бывший государь император; та самая ночь, в течение которой, по показаниям Медведевой, Летемина и Якубцова, была расстреляна вся царская семья, а не только один бывший царь; та самая ночь, в течение которой Буйвид и Цецегов видят грузовой автомобиль, выезжающий из ворот дома Ипатьева и направляющийся по Вознесенскому проспекту в сторону, обратную от вокзала.

Что же увозят в автомобиле? Живых или мертвых?

Три года войны и особенно пережитая революция с кровавыми кронштадтскими, выборгскими и севастопольскими событиями сильно зачерствили сердца людей, нервы притупились, и общество стало индифферентно ко всякого рода ужасам и злодеяниям, творившимся вокруг него. Утвердилось мнение, что все может быть, все возможно. Поэтому, когда стало известно, что в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля было, безусловно, совершено какое-то убийство, а вслед за ним из ворот дома в сторону Коптяковского леса ушел с кем-то какой-то автомобиль, в екатеринбургском обществе распространилась даже такая молва: расстреляны царь, Боткин и прислуга, а государыня с наследником и дочерьми, после симулирования в доме убийства всей семьи, были вывезены к шахте в район Ганиной ямы. Там на кострищах была подстроена новая симуляция, как бы сожжение тел всей царской семьи, одежды и вещей, а в действительности будто бы у Ганиной ямы семья переоделась с ног до головы и благополучно скрылась.

Что это не случайная выдумка, не простой бред, подтверждением служит приведенная выше корреспонденция из газеты «Майничи хроникл», появившаяся в марте 1919 года, где прямо говорилось, что какой-то граф предложил себя расстрелять вместо царя, что и было исполнено, а царь, воспользовавшись моментом, скрылся. Разве это не из одного источника с версией о переодевании в районе Ганиной ямы?

Казалось бы, уже 18 октября 1918 года следствие располагало достаточными данными, чтобы донести властям в Омск и оповестить мир, что в ночь с 16 на 17 июля в доме Ипатьева была расстреляна вся царская семья, со всеми состоявшими при ней лицами, а не один только бывший государь император, как сообщали в своем объявлении советские власти.

* * *Сергеев в разговоре категорически отрицал причастность к убийству в Екатеринбурге царской семьи центральной советской власти в Москве и говорил, улыбаясь, что даже смешно об этом думать. На митингах и перед собранием толпы, где, по-видимому, Сергеев привык говорить во времена керенщины, такие голословные заявления с улыбочками иногда оказывают желательное для оратора впечатление. Но в судебном следствии думают или на основании установленных фактов, или опираясь на обстоятельства и положения, выдвигаемые жизнью и событиями. Сергеев, как и уголовный розыск, на некоторые обстоятельства, выдвигавшиеся показаниями свидетелей, документами, попадавшими к следствию, закрывал глаза и не считался с ними. Уголовный розыск руководствовался стремлением использовать только то, что согласовалось с принимавшейся им в основание работы версией, а Сергеев – стремлением умалить значение совершившегося в Ипатьевском доме злодеяния.

Между тем данные, которые были подшиты у него в деле, совершенно не позволяли так убедительно отстранять руководство центральной власти и, во всяком случае, были далеки от того, чтобы можно было позволить себе улыбаться перед этим вопросом.

Само объявление советской власти о расстреле бывшего царя гласило, что постановление областного Уральского Совдепа было 18 июля утверждено Президиумом ЦИК. Следовательно, сама центральная власть причисляла себя к преступникам, расстрелявшим Николая II. Далее Сакович в своем кратком показании говорит, что по вопросу перевозки царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, когда дебатировался вопрос, каким способом покончить с семьей, были какие-то сношения с центром и указания из центра. У Сергеева была подшита к делу телеграмма Белобородова от 4 июля в Москву Исааку Голощекину: «Сыромолотов как раз поехал организовать дело согласно указаний центра…» Наконец, Сергееву был известен ответ Пермской Чрезвычайки Волкову, интересовавшемуся своей судьбой: «Мы запросим Москву».

Все это данные, которые при желании должны были заставить Сергеева очень задуматься над вопросом причастности центра к преступлению, и если он не изучал эти материалы, то значит, не хотел. Конечно, они еще не есть доказательство участия в преступлении центральной власти, но ставят вопрос в плоскость возможного, и, значит, думать об этом было не только не смешно, а даже не думать об этом было преступлением…

Сергеев только 20 февраля, после того как над ним повис дамоклов меч ответственности, впервые отмечает, что убийство царской семьи было совершено по предварительно разработанному плану. Между тем опять-таки он располагал в своем деле материалами, которые давали ему полную возможность прийти к такому выводу, и даже в более широком размере, несравненно раньше.

Когда старик Чемодуров давал 16 августа свои показания, он был совершенно больной, утомленный, расслабленный, и Сергеев предоставил ему рассказать столько, сколько тот хотел и что хотел, не утомляя его долгими расспросами. Тем не менее выяснилось, что царская семья и состоявшие при ней в Тобольске лица были перевезены в Екатеринбург по частям: сначала 30 апреля с комиссаром Яковлевым приехали в Екатеринбург и были заключены в Ипатьевский дом государь, государыня, великая княжна Мария Николаевна, профессор Боткин, он, Чемодуров, Седнев, детский лакей, и комнатная девушка Демидова. Ехавший с ними генерал Долгоруков был по приезде в Екатеринбург отвезен прямо с вокзала в тюрьму; 23 мая комиссаром Родионовым были привезены в дом Ипатьева наследник цесаревич, великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия Николаевны, повар Харитонов, лакей Трупп и мальчик Седнев. Так как Чемодуров чувствовал себя совершенно больным, то государь разрешил ему ехать на родину, на что согласился и бывший тогда комендант дома Ипатьева Авдеев, но утром 24 мая Чемодурова из дома Ипатьева доставили не на вокзал, а в тюрьму, где он и просидел до 25 июля.

Приблизительно в это же время бывший воспитатель наследника цесаревича швейцарец Петр Жильяр дал Сергееву такие дополнительные сведения: после того как Родионов увез с вокзала наследника цесаревича, трех великих княжон, Харитонова, Труппа, Нагорного и мальчика Седнева, а вслед за ними другой какой-то комиссар увез графиню Гендрикову, Шнейдер, генерала Татищева и Волкова, всем остальным, приехавшим с царской семьей из Тобольска, было объявлено: «Вы нам не нужны», – и вместе с тем приказано немедленно оставить пределы Пермской губернии.

Так как поезда в то время не ходили вследствие каких-то военных перевозок, то всем оставшимся пришлось еще несколько дней прожить в вагоне на вокзале. Доктор Деревенько через два-три дня нашел себе квартиру в городе и переехал туда. В один из этих дней ожидания отправки он, Жильяр, вместе с учителем английского языка Гиббсом и доктором Деревенько, шли по Вознесенскому проспекту, и в то время, когда они проходили мимо дома Ипатьева, они увидели, как из дома под конвоем вооруженных красноармейцев вывели Нагорного и Седнева, усадили на двух извозчиков и увезли по направлению к тюрьме. При этом Нагорный, садясь на извозчика, обернулся, увидел их, узнал, долгим-долгим взглядом посмотрел на них, но, ничем не выдав, что он их знает, сел, и экипаж скрылся.

Наконец 20 октября в Екатеринбург прибыл бежавший из Перми из-под расстрела камердинер государыни Александр Андреевич Волков и дополнил материалы сергеевского дела следующим рассказом: по его словам, после того как Родионов увез с вокзала наследника цесаревича и великих княжон, часа через два на вокзал прибыл комиссар Мрачковский и, вызвав И.Л. Татищева, А.В. Гендрикову, Е.А. Шнейдер и его, Волкова, увез их в тюрьму, где их продержали до 20 июля. В этот день Гендрикову, Шнейдер и Волкова посадили в вагон с 38 другими арестованными и перевезли в Пермь, где опять-таки заключили в тюрьму. 5 сентября ночью Гендрикова, Шнейдер и Волков были доставлены в арестный дом и отсюда вместе с другими заключенными, всего в числе 11 человек, были отведены за город в лес для расстрела. Сообразив, куда и на что их ведут, Волков, улучив удобный момент, бросился в сторону и побежал в лес. По нему было сделано три выстрела, но неудачных, и ему после полуторамесячного скитания удалось выйти на фронт наших войск.

Эти три свидетеля своими показаниями вполне точно устанавливают, кто к 16 июля мог находиться в доме Ипатьева. Это были: бывший государь император, государыня императрица, наследник цесаревич, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны, профессор Евгений Сергеевич Боткин, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, камердинер Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов и мальчик Леонид Иванович Седнев. Эти указания вполне совпадали с данными показаний Летемина, Медведевой, Сторожева, Стародумовой и Дрогиной и не могли вызвать сомнений.

Мальчик Седнев 16 июля утром был переведен в казарму охранников дома Попова, где многие его видели сидящим на окне и плачущим. Охранники говорили, что его предполагали отправить на родину, но никто не мог сказать, что с ним сталось в действительности.

С другой стороны, сведения, сообщенные Чемодуровым, Жильяром и Волковым, уже тогда должны были дать следствию вполне определенные указания на то, что самую перевозку царской семьи из Тобольска в Екатеринбург советские власти проводят уже по какому-то плану, руководясь обдуманной заранее идеей. В то время эта идея выражалась в том, что всю царскую семью и некоторых из приближенных собирают в Ипатьевском доме, где и содержат под строгой охраной; часть других приближенных и слуг заключают в тюрьму в Екатеринбурге; остальной части приближенных и слуг объявляют: «Вы нам не нужны» – и высылают за пределы Пермской губернии. Значит, те заключенные и арестованные нужные для какой-то цели, по какому-то уже тогда обдуманному плану.

Если опять-таки вспомнить поверхностные показания Саковича о том, что при обсуждении вопроса о перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург в президиуме областного Совета был поднят разговор о способах уничтожения ее и что были какие-то указания центра, то нельзя не предположить, что выяснившееся распределение перевозившихся на «нужных» и «не нужных» могло быть произведено в связи как с дебатами Уральского президиума, так равно и с указаниями центральной советской власти в Москве. Это должно было бы навести Сергеева на мысль, что преступление в Ипатьевском доме не было результатом самочинства местной советской власти, как он старался представить, а явиться не только руководимым из центра, но и выполненным по плану, заранее обдуманному и подготовленному, согласно указаниям из Москвы.

Но этими данными материалов следственного дела Сергеева не исчерпываются указания на вполне возможную допустимость существования планомерности в преступлениях, совершенных советскими властями в отношении вообще членов Дома Романовых и приближенных к ним лиц.

Еще 5 сентября Сергеев получил найденные в бывшем помещении областного Совета некоторые телеграммы, брошенные там бежавшими в спешке комиссарами. Из этих телеграмм одна говорила о будто бы совершившемся побеге 21 июня из Перми великого князя Михаила Александровича, а другая – о нападении 18 июля в Алапаевске будто бы белогвардейской банды и похищении ею содержавшихся там под стражей великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Игоря и Константина Константиновичей, князя Владимира Палея, Федора Ремеза и монахини сестры Варвары.

Между тем расследованием и дознанием, произведенными распоряжением военных властей, было установлено, что все перечисленные высочайшие лица пали жертвами советской власти, и в ночь с 17 на 18 июля, то есть в следующую ночь после убийства царской семьи в Екатеринбурге, были живыми сброшены в старую, глубокую шахту в 12 верстах от Алапаевска. 10 октября, после недельной работы, тела перечисленных высочайших особ и состоявших при них людей были извлечены из шахты, и дело было передано тому же Сергееву для начала предварительного следствия. Раскрытием этого преступления, с обнаружением тел мученически погибших жертв советской власти, ясно определилась вся лживость официальных советских сообщений в отношении фактов, касавшихся членов Дома Романовых вообще.

Для Сергеева, располагавшего вышеприведенными материалами, обрисовывавшими планомерность в зверском убийстве советской властью царской семьи в Екатеринбурге, эта вторая алапаевская ложь не могла не открыть глаза, если бы он не имел предначертанной себе цели затягивать дело и не торопиться с раскрытием истинной картины, характера и смысла совершенного советскими главарями преступления.

К концу октября следственное производство располагало вполне достаточным материалом для установления не только факта убийства в доме Ипатьева всей царской семьи, но и логически вытекавшего из определившихся событий предположения о существовании в замыслах советской власти преднамеренного, планомерного и идейного истребления вообще членов Дома Романовых и близких к нему лиц. При этом выяснилось, что для приведения в исполнение своего замысла советские главари были вынуждены встать на путь совершения убийств в тайне, не отказываясь от самых изуверских способов их совершения, но усиленно скрывая свои действия от народных масс, прибегая к различным симуляциям и провокаторскому распространению заведомо ложных сведений.

Таким образом, уже с конца того же октября расследование и изучение обстоятельств зверского уничтожения царской семьи в доме Ипатьева должно было, независимо от нахождения или ненахождения тел убитых, естественно понудить Сергеева приняться за разработку данных следственного производства по третьему пункту намеченной им программы. А это ставило Сергеева лицом к лицу перед совершенно новыми горизонтами значения царского дела.

Если установление факта убийства в доме Ипатьева всей царской семьи было следствием изучения судебного материала после предварительной разработки его следственным производством в интересах юридической законченности расследования преступления, то допустимость предположения о наличии у советских деятелей преднамеренности, планомерности и идейности в убийстве царской семьи в связи с выяснившимися убийствами других членов Дома Романовых, выдвигало на степень «важнейшей очередной задачи» разработку данных по установлению причин, которыми руководились Исаак Голощекин, Янкель Юровский и прочие руководители этого преступления, целей, которые преследовались этими злодеяниями, и, наконец, вдохновителей планомерного истребления членов Дома Романовых.