Полная версия

Почему небо темное. Как устроена Вселенная

Итак, Николай Коперник перевернул систему мира и переместил человека из центра Вселенной на одну из обращающихся вокруг Солнца планет. Однако в новой картине мира сохранились и многие элементы старой системы. Мир Коперника – не бесконечная Вселенная, он велик, но все-таки конечен и замкнут. Согласно Копернику, планеты перемещаются с помощью вполне материальных кристаллических сфер, причем «наивысшей из всех является сфера неподвижных звезд, содержащая самое себя и все и поэтому неподвижная».

Парадоксально, но публикация книги Коперника не привлекла в его время особого внимания. Были резкие нападки (например, Мартин Лютер называл Коперника «спятившим астрологом» и «дураком, жаждущим опрокинуть все здание астрономии»), однако большинство современников либо заняли выжидательную позицию, либо признали, что система Коперника имеет определенные достоинства как математическая схема для расчета положений светил, но не более того. Лишь в начале XVII века (в первую очередь, в связи с открытиями Галилея) церковь в полной мере осознала революционный характер труда Коперника, и в 1616 году книга «О вращениях небесных сфер» была внесена в индекс запрещенных книг римско-католической церкви.

Следующий шаг по пути к современной картине мира – удаление сферы неподвижных звезд и рассмотрение бесконечной Вселенной – обычно связывают с именем Джордано Бруно. Итальянский философ и поэт прожил яркую и трагическую жизнь, закончившуюся в 1600 году на костре инквизиции. Одним из важнейших достижений Бруно является пропаганда учения Коперника и создание картины бесконечной Вселенной, заполненной бесчисленными мирами, подобными нашей Солнечной системе. В 1584 году он издал работу «О бесконечности, вселенной и мирах», в которой провозгласил, что «вселенная не имеет предела и края, но безмерна и бесконечна», «существует подобие между всеми звездами, между всеми мирами и…наша земля имеет такое же соотношение с другими землями», «на этих мирах обитают живые существа, которые возделывают их».

Однако честь разрушения сферы неподвижных звезд принадлежит не Бруно, а другому мыслителю – английскому математику и астроному Томасу Диггесу, ставшему первым публичным защитником идей Коперника в Англии. Томас Диггес не относится к числу ученых, чьи имена мы знаем со школьной скамьи, и даже профессиональные астрономы, как правило, не знают, кем он был и что он сделал. О Диггесе написано не очень много и поэтому стоит рассказать о нем и о его замечательной семье, члены которой внесли вклад в самые разные области человеческой деятельности, немного подробнее.

Томас Диггес (ок. 1546–1595) был сыном известного английского математика Леонарда Диггеса (1520–1559), которого иногда упоминают в качестве предполагаемого изобретателя теодолита и телескопа. За свою недолгую жизнь Леонард Диггес опубликовал несколько книг, содержащих сведения по математике, астрономии, метеорологии, геодезии. Эти книги, в отличие от традиции того времени писать о науке на латыни, были написаны на английском языке, что обусловило их широкое распространение и популярность.

Томас Диггес получил начальное образование под руководством отца. После смерти Леонарда (Томасу тогда исполнилось всего четырнадцать лет) его дальнейшее математическое образование прошло под присмотром знаменитого Джона Ди (1527–1608) – доверенного лица королевы Елизаветы I, придворного астролога, астронома, математика, переводчика трудов Евклида, картографа, архитектора, навигатора и даже, как предполагают, секретного агента Британской короны. (Во время войны Англии с Испанией Джон Ди подписывал свои секретные донесения британской королеве «007». Два нуля обозначали «только для Ваших глаз», а цифра семь была загадочным каббалистическим числом. Создатель Джеймса Бонда писатель Ян Флеминг, в течение многих лет состоявший «на секретной службе Ее Величества», несомненно, знал об этом.)

В своей научной деятельности Томас Диггес пошел по стопам отца и, помимо астрономии и математики, занимался очень широким кругом вопросов – от навигации и топографии до артиллерии и фортификации. Томас неоднократно переиздавал книги Леонарда Диггеса, внося в них свои изменения и дополнения, и поэтому иногда сложно понять, какие результаты были получены отцом, а какие – сыном.

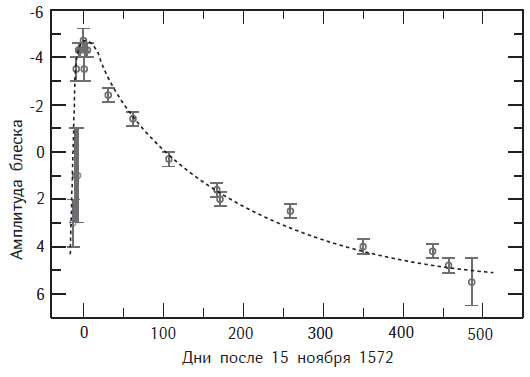

Одно из главных астрономических достижений Томаса Диггеса связано со сверхновой 1572 года (SN 1572). Эту сверхновую часто называют сверхновой Тихо Браге, поскольку после ее обнаружения знаменитый датский астроном по его словам сразу же «начал измерять ее положение и расстояния до ближайших звезд Кассиопеи и старательно замечать видимые глазом характеристики – видимый размер, форму, цвет и так далее». Кроме того, Тихо Браге оказался единственным астрономом, внимательно отслеживавшим падение ее блеска[4] на протяжении многих месяцев, сравнивая ее сначала с Юпитером, а затем – с более слабыми звездами (рис. 4)

Рис. 4. Кривая блеска SN 1572 по визуальным наблюдениям астрономов XVI века. Все измерения после пика яркости выполнены Тихо Браге. Детальное изучение подобных звезд и их кривых блеска позволило в XX веке открыть ускоренное расширение Вселенной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Например, «Человек раздвоен снизу, а не сверху, – для того, что две опоры надежнее одной» (Козьма Прутков).

2

Когда впервые была осознана эта загадка, мир считался состоящим из звезд. Сейчас мы знаем, что основными «кирпичиками» Вселенной являются не звезды, а галактики. Однако для формулировки парадокса это не важно, поскольку галактики состоят из звезд.

3

Наглядным подтверждением справедливости принципа Берри является то, что принцип Арнольда по сути дублирует сформулированный в 1980 году так называемый закон эпонимии Стиглера – ни одно открытие не носит имя того ученого, который его сделал. Сам Стиглер при этом ссылается на то, что формулировка этого закона принадлежит великому социологу Роберту Мертону.

4

Кривая блеска – изменение видимой звездной величины небесного объекта со временем, а видимая звездная величина – это безразмерная характеристика освещенности (п. 1.2). Для звезд понятия звездная величина, блеск и яркость часто используются как синонимы.