Полная версия

Византия. Быт, религия, культура

Рис. 5. Крест. IX в.

Но убедительная победа над арабами в 678 году, одержанная в значительной степени благодаря использованию «греческого огня», спасла не только столицу империи, но и большую часть Малой Азии. Это было временное достижение, поскольку с конца VII века византийцам пришлось сосредоточиться на усмирении захватнических амбиций соседей-славян. Сначала им пришлось признать независимость Болгарского государства, затем Руси и Сербии. Начиная с XI века Византия испытывала постоянную угрозу со стороны турок-сельджуков. Также подрывали ее могущество и Крестовые походы на западе, отнимая у нее столько сил, что в конце концов империя не смогла противостоять нашествию турок-османов. В 1453 году, когда Византия едва простиралась за пределы Константинополя, турки нанесли последний удар. Под прикрытием пушечного огня они разрушили стены города. Последний оплот Византии пал, когда большая часть населения погибла вместе с императором на укреплениях, которые они защищали, проявляя величайший героизм. По традиции турков покоренный город передавался на три дня солдатам-победителям для разграбления и разрушения. Многие греки из тех, кто пережил осаду, были убиты в это время. Некоторые спасшиеся потом согласились пойти на службу в турецкое казначейство или были назначены на посты правителей завоеванных провинций, например Армении. Эти люди снискали презрение прочих константинопольских христиан и получили от соотечественников прозвище «фанариоты». Турки заставили непокорных заплатить высокую цену за свое презрение, подвергнув самых активных из них гонениям и преследованию.

Византией правили по очереди семь династий. Первая вела свой род от римских кесарей, и в ней столь сильно чувствовались римские корни и традиции, что многие ученые рассматривали эту начальную фазу византийской истории скорее как раннехристианскую, чем как чисто византийскую. По их мнению, Византия стала собой только при Юстиниане Великом. В искусстве Юстиниан создал «золотой век». Стандарты и идеалы, установленные им, просуществовали до времен правления Льва III (717–741). Этот император полагал, что благоговение, с которым граждане относятся к иконам, граничит с идолопоклонством. Чтобы спасти их от этого греха, одного из самых страшных, Лев решил ввести запрет на любые формы изображения в религиозном искусстве. В 730 году он выпустил указ, предписывающий убрать знаменитую икону Богородицы с медного рынка, но, несмотря на то что его поддержали многие влиятельные люди, указ получил такое яростное и жаркое сопротивление, что его исполнение затянулось на четыре года. К тому времени иконоборцы (как назвали противников изображения образов в религиозном искусстве) обрели такую мощь, что смогли способствовать претворению в жизнь решения Льва III. Вопреки набирающей силу оппозиции, они оставались у власти (с коротким перерывом в четыре года) до своего окончательного поражения в 843 году.

Новая династия – Македонская – взошла на трон в 867 году. Она способствовала расцвету второго «золотого века» в искусстве и дала стране таких непохожих правителей, как Лев VI, которого называли Мудрым, и беспощадная любительница удовольствий Зоя, убившая своего мужа Романа III, чтобы выйти замуж за Михаила Пафлагонца и короновать его императором, которого в 1042 году заменила третьим, и последним своим мужем, Константином IX Мономахом. Эта династия прервалась на сестре Зои, которая правила всего один год после смерти ее зятя, Константина IX.

«Дворцовая революция», совершенная в 1057 годупридворными, возвела на трон Исаака, первого представителя династии Комнинов. Его наследникам пришлось сражаться и с сельджуками на востоке, и с норманнами на западе; кроме того, начались Крестовые походы. Опьяненные богатством и красотой Константинополя участники Четвертого крестового похода под предводительством командиров-венецианцев забыли о том, что отправились бороться с правящими в Иерусалиме иноверцами, чтобы освободить священный город, и нацелились на Константинополь. Они завоевали город в 1204 году. Разграбив его, крестоносцы провозгласили себя правителями Латинской империи. Оккупация латинян продлилась до 1261 года. В это время члены византийского императорского семейства основали временные царства на окраинах империи. Феодор Ласкарис обосновался в Никее и объявил себя правителем Византии. Одна из ветвей династии Комнинов создала себе царство в Трапезунде, в юго-восточном углу Черного моря. Прочие образовали независимые деспотаты в Греции, в большинстве своем в Морее, Мистре и Эпире, где династия Ангелов утратила власть. Именно представитель этой династии, Феодор Ангел Дука Комнин, сумел отвоевать Фессалоники у латинян в 1224 году и впоследствии предъявил претензии на императорский престол. Однако основоположником последней греческой династии, правящей в Константинополе, стал Михаил VIII Палеолог, представитель знатного рода Комнинов. Коронованный соправителем Иоанна IV Ласкариса в Никее в 1259 году, он вернулся в Византию в качестве императора в 1261 году после изгнания латинских захватчиков. Его потомку, Константину XI, коронованному в собственном деспотате Мистра в Спарте в 1449 году, суждено было погибнуть, защищая свою столицу в неравной битве с превосходящими числом турками-османами, которые в 1453 году нанесли последний удар. Обезглавленное тело императора, сражавшегося плечом к плечу с простыми воинами за родной город, было опознано лишь по пурпурным сапожкам, расшитым золотыми орлами.

Глава 2

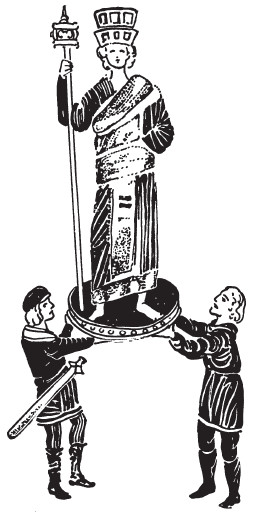

Император, его семья и двор

Став единоличным правителем Римской империи, Константин оставался язычником. Хотя Рим превратился в монархию, будничная жизнь продолжала подчиняться традициям, установленным в годы республики. Поэтому получение Константином верховной власти не было подтверждено ритуалом коронации по сценарию, который станет привычным в феодальные времена в Европе. Вместо этого оно было утверждено церемонией, относящейся к тому периоду, когда римские кесари избирались на высочайший пост империи своими согражданами. В соответствии с древним обычаем Константина поставили на щит и подняли на нем перед его армией и собравшимся народом. Их одобрительных возгласов было достаточно, чтобы утвердить его на новом посту. Этот способ информировать страну о восхождении на трон империи нового монарха просуществовал в Византии почти сто лет, и первые правители, последовавшие за Константином, были представлены собравшемуся сенату, армии и народу Константинополя таким же образом, как римские кесари. Как и кесари, они получали из рук видного представителя власти венец, который служил символом императорской власти. Тем не менее к 475 году, когда на трон взошел Лев I, патриарх Константинопольский обрел такую значимость в государстве, что его влияние почти сравнялось с влиянием императора, и поэтому именно ему, а не мирянину, пусть даже и высокопоставленному, выпала честь возложить корону на голову Льва. Непосредственные преемники Льва решили, что их всегда будет короновать патриарх, из-за чего со времен Юстиниана церемония всегда проводилась в главной церкви столицы, величественном соборе Святой Софии. Первое здание, начатое Константином I, было разрушено во время восстания «Ника» в 532 году, но впоследствии перестроено Юстинианом с еще большей пышностью.

Рис. 6. Император, поднятый на щите

С течением лет коронации в Византии становились все роскошнее и величественнее. К X веку ритуал стал таким сложным, что император Константин VII Багрянородный (913–959) решил, что его сыну и наследнику будет проще, если он занесет все тонкости в книгу, которую начал писать. Называлась она «Книга церемоний». Описание коронации занимало несколько страниц, поскольку император полностью оговорил роль всех вельмож, сенаторов и членов фракций, их точное местоположение в процессии, одеяния, в которых им должно быть, и знаки своих должностей, которые они несут. Так, например, патрициям следовало являться в белых хламидах или плащах, обшитых золотом.

При входе в собор монарха встречал патриарх и помогал ему сменить одежду на ту, которую, по преданию, Константин Великий получил от ангелов; по этой причине ее заботливо хранили в соборе. Император использовал ее только для некоторых особенных случаев. Достигнув серебряных врат, он зажигал свечи, предназначенные только для него, и переходил к порфирной плите, вмонтированной в пол напротив царских врат иконостаса (стенка перед алтарем, сооруженная для размещения икон), для молитвы.

Рис. 7. Императрица во главе процессии во славу священной реликвии

Только после этого император вместе с патриархом мог проникнуть за иконостас, чтобы вступить в алтарь. Такому порядку действий следовали всякий раз, когда император посещал религиозную церемонию в соборе. Считается, что его присутствие там требовалось около 30 раз в месяц. Патриарх всегда проводил следующую затем службу, а в случае коронации читал молитву над короной перед тем, как возложить ее на голову императора под шумное одобрение собравшихся верующих. Далее император переходил к трону, зачастую сделанному из золота, который находился в митаторионе. Когда он садился, все присутствующие в строго определенной последовательности клялись ему в верности, падая перед ним ниц.

К IX веку обычай короновать императора во время религиозной церемонии утвердился так прочно, что с тех пор соблюдался всеми прочими христианскими монархами. Однако в Византии также было необходимо, чтобы перед коронованием император подписал обет верности. С самого начала коронация императора патриархом считалась по всей Византии делом существенной важности, понимаемым как зрительное подтверждение веры в то, что Бог избрал императора своим посланником на земле. Таким образом, вскоре к императорам стали относиться как к почти святым людям. В искусстве их иногда изображали с нимбом. В дискуссиях и литературе их часто сравнивали с апостолами. Правителя даже временами называли «тринадцатым апостолом», а его резиденции – «священными дворцами». Полубожественная природа императора отражалась в том, как он использовал свою невероятно большую власть на троне. На деле у него было два трона, что помогало адаптировать языческий обычай «частично пустого трона» к христианским обрядам и вплести его в жизнь. Поэтому правая сторона такого трона предназначалась Христу. Чтобы подкрепить это визуально, на нее клали Евангелие. По воскресеньям и во время религиозных празднеств, когда левую сторону занимал император, ее оставляли пустой. В будни же император выступал в качестве посланника Бога на земле и садился на правую сторону; так же он поступал во время официальных мероприятий и аудиенций, даваемых послам.

Когда император появлялся на улицах города, толпа приветствовала его как посланника Бога. По ходу его движения хоры, собранные из городских политических гильдий и фракций, пели гимны в его честь. Перед императором несли свечи, факелы и кадила с фимиамом, как перед святыми иконами и прелатами во время религиозных процессий. Даже неумелые и плохие правители, которых в Византии было предостаточно, считались возведенными на трон самим Господом, который избрал их на столь высокий пост во испытание верующим.

Римское понятие избираемого правителя, выступающего в роли главы государства или императора, настолько упрочилось в умах римлян, что в Византии титул императора сначала не воспринимался как передаваемый по наследству. Когда позволяли время и обстоятельства, считалось правильным, чтобы умирающий или престарелый император выбирал себе преемника. В случае внезапной смерти императора ближайшим членам его семьи давалось право избрать нового правителя, но если у усопшего не было близких родственников или, как это часто случалось, его свергали в ходе революции, преемника назначал сенат. Юстиниан (возможно, величайший из византийских императоров) взошел на трон именно так. Происхождению не придавалось особого значения. Принадлежность к классу была настолько не важна, что тот факт, что император Юстин I (518–527) родился в семье македонского крестьянина, не помешал ему занимать трон в течение девяти лет.

В первое время в Византии была большая путаница с точным титулом императора. Там он пользовался римским вариантом, называя себя «императором», «кесарем» или «августом». Тем не менее к концу V века нарастающие зависть и ревность начали портить отношения между греками и латинянами Константинополя, и вскоре каждая сторона стала требовать, чтобы именно их национальная культура была выбрана в качестве государственной культуры Византии. Когда в 491 году император Зенон умер, не назвав преемника и тем самым переложив выбор на свою вдову, под ее окнами собралась огромная толпа. Одни кричали, чтобы она выбрала на этот пост грека, другие – римлянина. Ее решение соответствовало желанию первых. Она назначила императором посредственного, но опытного и надежного пожилого придворного по имени Анастасий (491–518). Однако только при императоре Ираклии (610–641), который принял греческий в качестве государственного языка Византийской империи, греческий титул «базилевс» заменил латинские и остался единственным официальным названием императора. Приблизительно в то же время символ Юпитера – орел – был сделан гербом императоров. В XIV веке он стал двуглавым. Это изменение произошло после того, как император Германии решил использовать одноглавого орла на своем гербе. Тогда в Византии начали распространять идею, что двуглавый орел правителей Византии символизирует восточные и западные территории Римской империи. В таком виде этот герб перешел через браки к монархическим династиям Австрии и России.

Рис. 8. Двуглавый орел Византии

К VII веку вошло в традицию, чтобы император выбирал своим преемником одного из сыновей, не обязательно старшего. Сначала назначение происходило, когда наследники становились самостоятельными или когда император чувствовал приближение смерти. Но вскоре императоры поняли, что лучше заблаговременно позаботиться о сохранении династии на случай скоропостижной смерти, определив наследника в начале собственного правления. По тем же причинам стали выбирать на пост двух сыновей, указывая, у кого из них будет преимущество. Такое назначение узаконивалось религиозной церемонией, проводимой почти по той же схеме, что и коронация. (Было всего два небольших отличия: коронация происходила в одной из дворцовых церквей, а не в соборе Святой Софии, и патриарх, благословив короны, передавал их императору, который, как и в случае коронации его жены, сам возлагал их на голову соправителей.) Старшего и пользующегося преимуществом соправителя постепенно начинают называть «маленьким базилевсом», и его портрет часто встречается рядом с портретом отца на монетах. Как старший соправитель он тут же назначает себе собственного соправителя и преемника. В результате иногда появлялось множество здравствующих правителей, а чаще членов императорской семьи, которых называли римским титулом «кесарь», чтобы отличить от императора и его прямых наследников. Если соправителем была женщина, ей присваивался титул «августа». Любовнице Константина IX разрешалось пользоваться этим титулом, но запрещалось носить императорский венец и сопровождаться императорской гвардией. Чтобы компенсировать это, она, как и многие другие августы, носила многочисленные необычные и дорогие украшения для головы, золотые ожерелья, браслеты в форме змеи, тяжелые жемчужные серьги и золотые пояса с протянутыми через них нитками жемчуга. Каждый член императорского семейства, получивший титул второстепенного монарха, имел соответствующее звание, пожалованное ему во время церемонии, являющейся измененной версией императорской коронации. Однако никогда у власти не было более одного правителя с максимум двумя соправителями. Император неизменно оставался высшей властью во всей империи. Его долгом было наблюдать за происходящим в государстве и отвечать за все. Уже упоминалось, что жизненная концепция византийцев зиждилась на вере в одну религию, одного Бога, один источник закона и одно правительство, то есть в одного императора. Положение единоличного императора было поставлено под сомнение Карлом Великим, который заставил папу короновать себя императором римлян в Риме в Рождество 800 года. После этого византийский правитель принял титул Basileus Romanum, что означало «император римлян», чтобы утвердить свое право управлять Римом. Сделав так, он, в свою очередь, оспорил претензии Карла на этот пост.

Как только появлялась возможность, императоры выбирали одного из своих сыновей в качестве преемника, и таким образом пост монарха постепенно начал восприниматься как передающийся по наследству. И поскольку император не был обязан назначать преемником старшего сына, особое значение придавалось детям, родившимся во время его правления. Они появлялись на свет в Пурпурной спальне Пурпурного дворца. Эта резиденция получила такое название потому, что стены императорской спальни были обиты тканью, в основном шелком, цвета порфира. Очень немногим старшим придворным дозволялось носить пурпурные одежды; вообще ткань этого цвета предназначалась для членов императорской семьи и использовалась только для особых случаев. Лишь они могли носить пурпурные тоги и туфли, лишь их хоронили в порфировых саркофагах. Дети, рожденные в Пурпурной спальне Пурпурного дворца, автоматически получали имя «Порфирогенет», означающее «рожденный в пурпуре» – выражение, сохранившееся до наших дней в английском языке[2]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Сим победиши (лат.). (Здесь и далее примеч. пер.)

2

«To be born in purple» (англ.) — «быть знатного рода, быть отпрыском короля».