Полная версия

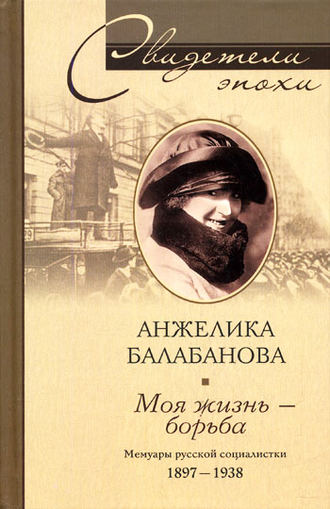

Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897-1938

Университет находился недалеко, и, как только он открывался, мои дни заполнялись лекционными залами и публичной библиотекой, а вечера – различными встречами или неформальными студенческими собраниями. Митинги, которые я посещала, обычно проводились в Народном доме, чрезвычайно скромном тогда учреждении, занимавшем старое здание неподалеку, а не тот красивый дом, находившийся в совместной собственности, который оно стало занимать позднее. Новый дом стоил свыше миллиона франков, и в нем был зрительный зал, театр, офисы и комнаты для заседаний комитетов социалистической партии Бельгии и профсоюзов, кафе и кооперативные магазины.

Новый университет занимал два старых жилых дома и внешне не производил впечатления. Он не мог похвастать миллионными пожертвованиями. Другое дело – его интеллектуальная составляющая. Университет был основан интеллектуалами-радикалами Бельгии в 1894 году в качестве поля деятельности для Элизе Реклюса, чьи работы ознаменовали новую эру в истории научной географии. Реклюс был революционером и одним из самых блистательных ученых своего времени. Он участвовал в Парижской коммуне и был изгнан из Франции из-за своего анархизма. Он был типичным анархистом-интеллектуалом того времени. Его собственная жизнь была ежедневной иллюстрацией его взглядов. Любая жертва неравенства, хорошая или плохая, невинная или виноватая, взывала к его альтруизму и смелости. Его жена выдавала ему всего несколько центов в день на карманные расходы, потому что знала, что он отдает все, что имеет, зачастую тем, кто злоупотребляет его доверием и добротой.

От друга, который тесно сотрудничал с Реклюсом, я узнала, что он выделяет меня из всех других студентов. Я до сих пор не знаю почему. Я очень слабо училась по его предмету. Однако у него не было способа обнаружить неполноту моих знаний. Он был нетерпим ко всем учебным формальностям и никогда не задавал вопросов своим студентам. Когда я пришла сдавать выпускные экзамены по своим главным предметам – литературе и философии, – он сильно удивил моих преподавателей, знавших о его нелюбви к таким мероприятиям, внезапно появившись в аудитории, где проходил экзамен. Я была чрезвычайно польщена. Он часто приглашал меня к себе в гости, но за единственным исключением, когда я пришла к нему домой и мы пообедали вместе с его женой, я слишком робела принимать его приглашения.

Какое бы сильное впечатление ни производила на меня личность Реклюса, его лекции совершенно не удовлетворяли меня. Они были интересными и содержательными, но его общественной философии недоставало того элемента, который я страстно искала, – причинная связь. Я быстро пришла к заключению, что я не анархистка и никогда не смогу ею стать, несмотря на мое огромное восхищение отдельными анархистами, духом жертвенности и высокого идеализма, который они привносят в движение.

Элизе Реклюс был только одним из множества замечательных радикалов, которые тогда читали лекции в университете и перед большими аудиториями в Народном доме и оказывали влияние на мое развитие. Я жадно слушала таких социологов, как Максим Ковалевский, криминологов Энрико Ферри и Эдмона Пикара, экономистов Гектора Дени, Эмиля Вандервельде, Эмиля де Грефа. Я училась у Эли Реклюса, брата Элизе Реклюса, который читал лекции по мифологии и истории религии.

Многие студенты университета были иностранцами, главным образом из России, Болгарии и Румынии. Благодаря Народному дому я также познакомилась с несколькими итальянскими эмигрантами. Некоторые из них приехали в Брюссель, спасаясь от гонений, последовавших за выступлениями 1898 года. Я сразу же почувствовала тягу к ним. Это был первый намек на существование того, что показалось некоторым моим друзьям почти мистическими узами симпатии между мной и итальянскими радикалами, узами настолько сильными, что они в большей или меньшей степени определили весь ход моей дальнейшей жизни. Для меня, разумеется, в этом нет ничего мистического. Я была робкой девушкой, склонной к переменам настроения, и детская простота, щедрость и теплота итальянского характера очаровали меня. В присутствии итальянцев я, казалось, выхожу из тьмы и холода под яркие лучи средиземноморского солнца.

В это время Россия была не единственной страной, где девушки сталкивались с трудностями, когда стремились к учебе в университетах, получению университетского диплома и в конечном счете к профессиональной карьере. И все же, несмотря на преграды, существовавшие для женщин даже в сравнительно свободной атмосфере Брюсселя, в Новом университете училось довольно много девушек и молодых женщин. Однако у меня среди них не было близких подруг. Я быстро адаптировалась и была почти полностью поглощена своей учебой.

Мои соотечественники, студенты из России, были в большинстве своем хорошо подкованы в теории радикализма. Многие из них вели активную работу в подпольном движении в России, и у них было мало общего с молодыми студентами других национальностей, не являющимися членами такого движения, или с такими людьми, как я, которые хоть и говорили с ними на одном языке, но имели благополучное, абсолютно буржуазное происхождение. Я почтительно смотрела на этих русских, которые могли часами обсуждать идеи Маркса и Бакунина, участвовали в демонстрациях и другой революционной деятельности. В сравнении с теми из нас, кто еще ничего не сделал для Дела, не столкнулся с преследованиями, полицейским террором, ссылкой, они были героями. Я не хотела показаться им нескромной или обнаружить перед ними свою наивность, поэтому я боготворила их издалека.

То же самое было и с моими преподавателями. Для меня они были небожителями, к которым не смеют приблизиться простые смертные. Однако для одного из них я сделала исключение. Вернее, это получилось само собой. Селестин Дамблон был нашим преподавателем современной французской литературы и восторженным учеником Виктора Гюго. Но чтобы понять мое отношение к Дамблону, необходимо сначала написать еще об одном человеке, который был одним из основателей университета и чьи лекции в Народном доме я посещала, – об Эмиле Вандервельде.

Впоследствии Вандервельде стал председателем Трудового и Социалистического интернационала, на заседаниях Исполнительного комитета которого мне суждено было вместе с ним присутствовать годы спустя. В 1914 году он стал членом правительства Бельгии, а в 1925 году – министром иностранных дел. В то время он считался одним из самых горячих и талантливых европейских социалистов, авторитетом в экономических и юридических вопросах. Он был очень богатым человеком, обаятельным, физически привлекательным и великолепным оратором. Казалось, что он одарен всеми возможными качествами для роста своего авторитета среди таких романтиков-идеалистов, какими были большинство наших студентов. Перед ним преклонялись, особенно девушки.

В противоположность ему Дамблон был беден и некрасив. Он одевался как рабочий, хотя, как я теперь понимаю, не без штрихов театральности, которые создавали ему романтический ореол, о котором нельзя сказать, чтобы он совершенно не подозревал. Для меня он был воплощением униженных и угнетенных, тогда как Вандервельде, такой обаятельный и вызывающий восхищение, представлял собой Успех. Чем больше молодые студентки изливали свои чувства в адрес Вандервельде, тем большее возмущение он вызывал во мне и тем выше Дамблон поднимался в моих глазах. Ни по каким другим причинам, кроме моих личных чувств, я стала недолюбливать одного и боготворить другого.

Дамблон был хорошим оратором, и, когда он читал стихи – что случалось часто, – я действительно как будто видела и слышала поэтов, которых он цитировал: Ламартина, Шатобриана, Виктора Гюго. Его характер революционера проявлялся в неистовых вспышках негодования против социального неравенства. Эти необузданные вспышки, горевшие на огне его абсолютной искренности, никогда ничем не смягчались. Дамблон выражал то, что он думал и чувствовал, в любой обстановке, говорил ли он в учебной аудитории, на публичном митинге или в парламенте Бельгии, известным членом которого он был.

Во время моего первого года жизни в Брюсселе газеты сообщили об одной впечатляющей сцене, ссоре, приведшей к потасовке между депутатом-реакционером и социалистом Дамблоном. Восхищение, которое эта сцена возбудила во мне, привело к моей первой литературной пробе пера. Это было аллегорическое произведение, в котором Дамблон олицетворял Правду и Справедливость. Когда я на следующий день читала свое сочинение группе студентов перед началом занятий, незамеченный мною, в комнату вошел Дамблон. Я внезапно подняла глаза от своей рукописи и увидела его, стоящего передо мной и насмешливо улыбающегося. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Он попросил меня продолжать чтение, начав сначала. Я вся дрожала, но сумела заново прочитать все, что написала. Когда я закончила, он взял беспристрастный тон и, хотя похвалил мои литературные способности, тактично не подал виду, что понял личностную подоплеку моей аллегории.

Вскоре после этого он подошел ко мне, когда я приводила в порядок свои записи после одной из его лекций. Он заговорил со мной, и, прежде чем я успела осознать это, мы уже шли по улице по направлению к магазину канцелярских принадлежностей. В своей комнате я угостила его чаем, пока он продолжал говорить. После того случая он часто навещал меня. Для меня это были часы огромной радости – разделять мысли великого социалиста, человека, посвятившего свою жизнь угнетенным, человека с таким опытом, такого мужественного! Подобно большинству людей такого темперамента, он часто повторялся, но я всегда слушала его с чрезвычайным вниманием и едва осмеливалась предложить ему вторую чашку чая, боясь его прервать. Около трех часов дня ему нужно было быть в парламенте, и я часто сопровождала его, расставаясь с ним только в самый последний момент, чтобы занять место на галерее для посетителей, пока он пробирался на свое место в палате. Тогда парламент казался мне священным местом, где Наука, Правда и Справедливость, озвученные Дамблонами, должны были нанести поражение силам деспотизма и угнетения рабочего класса.

По дороге домой – моя голова все еще была в облаках, а блистательные фразы звенели в ушах – я обычно заходила в публичную библиотеку. Здесь я тоже надеялась найти путь к Правде и подготовиться защищать неимущих от богатых.

Много лет спустя я обращалась к обширной аудитории на Всемирном конгрессе вольнодумцев в Риме. Внезапно посреди фразы мои глаза остановились на поднятом вверх лице мужчины, стоявшего возле трибуны. В моей голове промелькнул вопрос: «Где я раньше видела этого человека?» В следующее мгновение пришел ответ: «Новый университет – Дамблон!» Я запнулась. Я думала, что не смогу закончить свою речь. Я снова была застенчивой девушкой, которая оторвала взгляд от рукописи в том лекционном зале в Брюсселе.

Когда я снова оказалась в Брюсселе много лет спустя после русской революции и после того, как я порвала отношения с большевиками, мне нанесла визит дочь Дамблона. Она рассказала мне, что ее отец, к тому времени уже умерший, часто говорил обо мне в последние годы своей жизни, что он следил за каждой ступенью моей карьеры. Она сказала, что будет счастлива подарить мне что-нибудь на память о нем. Мы пошли к ней на квартиру, и я выбрала ручку, которой имел обыкновение писать Дамблон. Она до сих пор у меня.

Несмотря на то что в то время я не была еще вовлечена в главный поток рабочего движения, я посещала бесчисленные лекции по его истории и тактике. Я приехала в Брюссель больше бессознательной бунтаркой, нежели сознательной революционеркой, и по мере того как посещала эти собрания в Народном доме и слушала споры рабочих, которые пришли сюда после долгого трудового дня, начала понимать, как много мне еще нужно учиться. Мои собственные личные стремления были облечены в такие абстракции, как Знание, Правда, Справедливость и Свобода, но теперь я начала понимать, что от революционера требуется гораздо большее, чем просто страсть к социальной справедливости. Красноречивое свободомыслие Реклюса возбудило мой восторг, но не сумело удовлетворить мое интеллектуальное любопытство. Как эти абстракции могут быть сформулированы в практическом смысле?

В Бельгии, как и в других западных странах, политической демократии сопутствовала самая крайняя бедность. Революции прошлого, разыгрывавшиеся во имя этих прекрасных абстракций, оставили рабочий класс порабощенным. Только новая социальная революция, новая экономическая система могли освободить его. Как же этого достичь?

Из лекций Вандервельде, де Грефа, Дамблона и других социалистов, преподававших в университете, я начала получать свои первые понятия об экономической теории, механике капитализма, истории и значении революционного рабочего движения. Но самым решающим фактором в моей интеллектуальной жизни того времени – как и в жизни целого поколения русских революционеров – стали работы Георгия Плеханова.

В то время Плеханов был выдающимся философом и теоретиком марксистского движения в России, хотя на протяжении нескольких лет он находился в эмиграции в Западной Европе. Можно сказать, что он создал это движение, а его книги и статьи, которые имели хождение в подпольных кружках, были учебниками тех людей, которым суждено было свершить революцию в России в октябре 1917 года. Когда кто-то из русских студентов в университете порекомендовал мне его работу о монистическом подходе к истории, я обнаружила, что это именно то, что мне было нужно в тот момент. Это был философский метод, который придавал целостность и логику историческому процессу и сообщал моим этическим стремлениям, как и самому революционному движению, силу и достоинство исторического императива. В материалистической концепции истории Маркса я увидела свет, который осветил каждый уголок моей интеллектуальной жизни.

Плеханов, подобно многим русским революционным вождям, сочетал в себе качества человека действия, профессионального революционера с интеллектуальными качествами философа-мыслителя. Хотя он и получил образование инженера, Плеханов оставил это занятие в возрасте девятнадцати лет, когда выступил с речью на первой большой демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге. После этого он стал жить напряженной и опасной жизнью подпольного движения. До него усилия революционно-утопически настроенной интеллигенции были направлены в основном в сторону крестьянства. Как марксист, Плеханов признавал, что промышленные рабочие в городах даже в такой неразвитой стране, как Россия, составят авангард любого революционного переворота, и вместе с Аксельродом, Верой Засулич и Дейчем основал историческую группу «Освобождение труда». Именно в качестве ссыльного вождя социал-демократической партии России и ее представителя в Исполнительном комитете Второго интернационала он приехал в Брюссель вскоре после того, как я прочитала его книги.

Когда я узнала, что он будет выступать в Народном доме от лица жертв российского самодержавия, едва могла дождаться вечера, когда эта встреча должна была произойти. Я вошла в зал со смешанным чувством предвкушения и тревоги. Его труды меня так глубоко взволновали, что я не могла допустить мысли, что он как личность может хоть в чем-то меня разочаровать. В тот момент, когда он взошел на трибуну, моя тревога поубавилась. Внешне он поражал так же, как и блистательность его речи. Он был больше похож на русского аристократа, нежели на революционера, и, когда он говорил, ты немедленно начинал понимать, что это не просто мастер логических построений, великолепный полемист, но и высокоразвитый и артистичный человек. Когда он на хорошем французском языке говорил о новой волне преследований в России, он двигался по сцене и, казалось, проникал в сознание каждого мужчины и женщины в зале пронизывающим взглядом своих темных глаз. Это случилось вскоре после того, как Золя потряс общественное мнение Западной Европы, бросив ему вызов в своем письме «Я обвиняю». Когда я с робким благоговением смотрела и слушала Плеханова, он казался мне русским воплощением этого вызова.

Если бы кто-нибудь сказал мне, что через несколько лет мне будет суждено узнать оратора, выступавшего в тот вечер, как друга и товарища, что я стану его помощником и заместителем в Исполнительном комитете интернационала, что одним из самых горьких событий моей жизни станет мой разрыв с ним в начале мировой войны, я бы рассмеялась над такими фантазиями. Я и предвидеть не могла, что почти через двадцать лет меньшевик Плеханов разделит судьбу всех марксистов-небольшевиков и будет осужден как контрреволюционер людьми, чье мышление он когда-то помогал формировать.

Несколько месяцев я провела в Лондоне, работая над своей диссертацией в Британском музее. Я часто ходила в Гайд-парк, где среди других ораторов, я помню, слушала Хайндмана и Томаса Манна. Чтобы пополнить свое ежемесячное пособие, которое было недостаточным для жизни в Англии, я присматривала за маленьким ребенком в консервативной буржуазной семье, проживавшей в пригороде. Возвратившись в Брюссель, я закончила Новый университет, получив степень доктора философии и литературы. Но я знала, что мое образование далеко не завершено. В Брюсселе я нашла интеллектуальное подтверждение всему тому, что я до этого чувствовала и во что верила, но я была слишком самокритична, чтобы не понимать, насколько односторонним было мое образование. В Новом университете работа ортодоксальных экономистов и философов попадала под прожектор революционной критики. Но что, если бы все было иначе? Что случилось бы, если бы я сначала поступила в какой-нибудь университет в Германии, где эти предметы преподавались самыми известными защитниками существующего положения вещей? Откуда я знаю, выдержал бы мой новообретенный марксизм это испытание? Именно попыткой ответить на эти вопросы и обрести собственную интеллектуальную уверенность было мое решение провести следующие два года в Германии. Спустя несколько месяцев я поступила в Лейпцигский университет.

После Брюсселя университетская жизнь в Лейпциге была словно шаг из будущего назад в прошлое. Когда я оглядываюсь на этот период моей жизни – и на год в Лейпциге, и следующий год в Берлине, – моя жизнь в то время кажется мне окутанной в сырой туман. Эти два года были холодной паузой между Брюсселем и Римом. Атмосфера в университетах Германии была подобна атмосфере в хорошо вымуштрованном армейском гарнизоне, которым, подобно штабу, управлял профессорско-преподавательский состав. Пропасть между преподавателями и учащимися олицетворяли короткие и надменные кивки, которыми первые отвечали на военные приветствия и щелканье каблуками последних. Невероятный формализм и авторитарность университетской жизни ужасали меня, но еще более невероятным было спокойствие, с которым студенты принимали такой режим. Можно было тщетно искать хоть какой-то намек на бунт, непочтительность, добродушную насмешку. Если среди лейпцигских студентов и были какие-то радикалы, я не обнаружила их – и это в одном из самых революционных социалистических центров во всей Германии!

В Лейпцигском университете было мало женщин-студенток, и они подвергались особым ограничениям. Вероятно, из-за тройственного стечения обстоятельств я вызвала к себе особо пристальное внимание: я была женщиной, я была русской, и я хотела изучать не гуманитарные науки, а политическую экономию. Оказалось, что я должна получить личное разрешение от каждого преподавателя на прослушивание его курса, и чем более консервативным был преподаватель, тем с большей неохотой он давал свое согласие.

Абсурдное соблюдение формальностей и следование иерархии, преобладавшее в то время, которое позабавило бы меня тогда, если бы я более беспристрастно смотрела на все, что меня окружало, продемонстрировал один случай, произошедший со мной во втором семестре. Меня остановили на полуслове, когда я отчаянно взывала, чтобы к серьезно заболевшему студенту был послан доктор. А все потому, что я опустила одно из трех званий, которыми полагалось называть врача.

– Вы имеете в виду тайного советника профессора доктора X., не так ли? – прервал меня преподаватель.

Скуку университетской жизни скрашивали собрания, которые я посещала несколько вечеров в неделю. Именно на них я впервые услышала и встретила Августа Бебеля, вождя социал-демократической партии Германии, Розу Люксембург и Клару Цеткин, которые позднее стали моими друзьями.

Я особенно хорошо помню свою первую встречу с Розой Люксембург. Я читала одну из ее книг о развитии капитализма, которую она написала во время своих частых тюремных заключений в Польше и Германии, и, когда я услышала, что она будет выступать в Лейпциге, я решила, по возможности, познакомиться с ней.

В тот вечер, когда она должна была выступать, я рано отправилась в Лейпцигский народный дом. Так как ее речь адресовалась женщинам-социалисткам, а я еще не была членом партии, я не была уверена в том, что меня туда пропустят. Когда она входила в здание, я узнала ее по описаниям, прочитанным в книгах, и, собрав всю свою храбрость, подошла к ней.

– Товарищ, – спросила я, – вы не могли бы позволить мне присутствовать на вашем собрании? Я студентка из России, приверженец социализма, хотя еще не состою в партии.

Она была очень великодушна ко мне. Ее глаза просияли.

– Конечно, – ответила она. – Я буду счастлива, если вы останетесь на нашем собрании.

Она держала меня при себе, пока ей не пришло время взять слово.

Пока она выступала, я поняла, почему ее считали одним из величайших ораторов и учителей движения. Ее простота, ум, энтузиазм и глубокая искренность оказывали сильное влияние на слушателей. Она была чрезвычайно одарена интеллектуально. Будучи еще юной девушкой, студенткой университета, она произвела впечатление на известных специалистов в области политэкономии своими не по годам зрелыми работами по этому предмету. У нее был исключительно острый критический ум, и в том возрасте, когда большинство девушек мало интересуются чем-либо, за исключением одежды, любовных романов и танцев, она была уже постоянным и уважаемым автором, публиковавшимся в научных марксистских журналах.

Роза Люксембург принадлежала к тому поколению известных женщин, которым приходилось бороться почти с непреодолимыми препятствиями, чтобы добиться возможностей, которые мужчины того времени получали как нечто само собой разумеющееся. Чтобы добиться интеллектуального признания, в то время женщине требовалась подлинная жажда знаний, много упорства и железная воля. Роза Люксембург обладала всеми этими качествами в исключительной степени.

Но была и более мягкая сторона в ее характере. Когда после ее трагической смерти были опубликованы некоторые из ее писем к близким друзьям, они явились откровением для публики, особенно, наверное, для той ее части, которая читала консервативную прессу, где ее часто называли «красной фурией». Те письма были поэтичными в самом истинном смысле этого слова. Напряженная политическая деятельность и научная работа Розы Люксембург выражали лишь одну сторону ее ума и личности.

После года учебы в Лейпциге моя вера в марксизм скорее утвердилась, нежели поколебалась, но я решила подвергнуть ее еще одному испытанию. Я поехала в Берлин учиться у Адольфа Вагнера, самого известного ученого, занимавшегося политической экономией в то время.

В Берлине – хотя тамошняя атмосфера была несколько более сложной – моя университетская жизнь показалась мне более соответствующей прошлому, чем настоящему или будущему. Там было мало студентов-радикалов и преобладало то же поклонение власти. И хотя доктор Вагнер имел репутацию либерала, я вскоре поняла, что он настоящий прусский милитарист. В этом он был типичным немецким преподавателем высшего учебного заведения того времени, и именно это сочетание абстрактного либерализма, внутреннего раболепия и слепого национализма, присущее многим интеллектуалам Германии, поразило мир в 1914 году. Когда я в первый раз беседовала с ним однажды рано утром в его доме, чтобы получить разрешение на посещение его занятий, он был склонен отказать мне на том основании, что как выпускнику высшего учебного заведения у меня нет причин продолжать учебу. Выпускница университета, женщина! Зачем еще тратить время на другой университет? И почему, ради всего святого, я хочу изучать политическую экономию?

Я почувствовала в нем даже какую-то подозрительность. Мое смущение спасло положение. Я, заикаясь, сказала:

– Но я знаю так мало, господин профессор, а ваши лекции так известны…

Непреднамеренная лесть этого ответа понравилась ему. Я получила разрешение записаться на его курс.

Однажды утром, когда я вошла в аудиторию, я заметила необычное возбуждение среди студентов. Когда появился профессор Вагнер, чтобы начать лекцию, он был встречен неистовым топотом ног, которым немецкие студенты выражали не какой-либо протест, а свое патриотическое возбуждение. И только после того, как Вагнер сел, произнеся последние фразы лекции, я поняла, что означала эта демонстрация и необычно шовинистической тон профессора, обращенный к слушателям. Рядом с Вагнером на возвышении сидел в кресле, покрытом гобеленом с золотой отделкой, пожилой господин в военной форме со множеством орденов. Этот посетитель был членом семьи Гогенцоллерн.