Полная версия

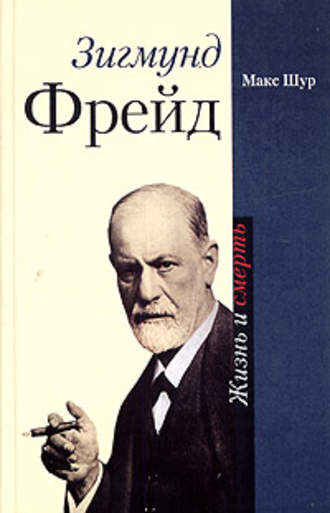

Зигмунд Фрейд. Жизнь и смерть

Фрейд также упомянул, что не может принять и половины оценок своей персоны, которые Цвейг сделал в своей книге «Немецкое еврейство: попытка подвести итоги» (1934).

Несмотря на свои возражения относительно предложенного Цвейгом плана, Фрейд спросил Лу Андреас-Саломе (одну из женщин, сыгравших важнейшую роль в жизни Ницше) о возможности предоставления ею Цвейгу некоторой информации о Ницше. Однако она наотрез отказалась рассказать что-либо, что могло бы поддержать идею проведения такого исследования. По всей видимости, основное возражение Фрейда по плану Цвейга касалось, прежде всего, невозможности получить надежную информацию[5].

Наиболее объективное – научное – мнение по вопросу применения психоанализа в биографических исследованиях Фрейд выразил в вышеупомянутой торжественной речи, написанной по случаю присуждения ему премии Гёте:

«Когда психоанализ ставит себя на службу биографии, он, естественно, имеет право на то, чтобы с ним обращались не жестче, чем с самими биографами. Благодаря психоанализу можно добыть некоторые сведения, которые невозможно получить другими путями, и тем самым отразить новые связующие нити в «полотне мастера», восходящем к влечениям, переживаниям и работам художника».

Это замечание касается и любых биографических исследований, посвященных самому Фрейду и обращающихся при этом к методу психоанализа. По этой причине я воздержусь от каких бы то ни было утверждений, не подкрепленных собственными откровениями Фрейда, выраженными в его письмах, беседах с окружающими, в толкованиях снов, автобиографических работах и иных произведениях, а равно и фактами из некоторых биографических материалов о нем (как, например, в недавно опубликованных метрических данных (см. главу 1). Перефразируя высказывание Фрейда из одного упоминавшегося ранее письма к Виттельсу: возможное не всегда действительно, но оно может быть таковым. Соответственно в каждом конкретном случае следует быть крайне внимательным в выносимых оценках.

Работая над этим биографическим исследованием, я столкнулся с еще одной проблемой. Пожалуй, она была наиболее трудной; ведь я был врачом Фрейда и предполагал опубликовать в моей книге и его историю болезни. Дилемма разрешилась, когда я предоставил Джонсу все сведения, имевшиеся в моем распоряжении. Я уже приводил соображения, из которых исходил, принимая подобное решение. Как бы то ни было, в этой книге я предполагаю представить имеющиеся у меня данные в целом. Именно Фрейд «пробудил мир от сна» (см. главу 11), пролив свет на доселе скрытые стороны нашей подсознательной жизни, развенчав вековые мечты о бессмертии и выявив нашу неспособность постичь собственную смерть (см. главы 5, 10, 11, 14, 18). Поэтому я намерен действовать в духе самого Фрейда, который всегда стремился знать всю правду, какой бы тяжелой она ни была, не воздерживаясь от рассказа о его долгой болезни и тяжких страданиях.

Источники информации

Некоторые эссе Фрейда автобиографичны, например «Ширма памяти» (1899) и «Автобиографическое исследование» (1925). Работа 1936 г. («Расстройство памяти на Акрополе») главным образом является частью самоанализа Фрейда. Изложенное в ней можно легко увязать с обстоятельствами событий 1899-го и 1904 гг., а также с некоторыми его снами (см. главы 5, 7, 12 и 14). Автобиографический характер других работ более завуалирован. Примером таких произведений могут служить «Толкование сновидений» и «Психопатология обыденной жизни», в которых Фрейд представил значительный объем информации личного характера и воссоздал некоторые наиболее важные события своего раннего детства. Некоторые новые любопытные подробности тех лет недавно были выяснены Шайнером («Отношения Зигмунда Фрейда с его родным городом Фрайбергом»). Эти факты позволяют пристальнее всмотреться в некоторые наиболее спорные гипотезы Фрейда.

Наиболее важны письма Фрейда. Анализ переписки с Флиссом показывает, что во многих отношениях письма Фрейда более откровенны, чем опубликованные им работы. В 1956 г., за год до выхода в свет третьего тома биографии Джонса, Бинсвангер написал «Воспоминания о Зигмунде Фрейде» (позже вышедшую на английском под названием «Зигмунд Фрейд: Воспоминания дружбы»). Многие письма Фрейда, опубликованные в этой замечательной книге, весьма существенны с точки зрения основной направленности моего исследования. Много других важных сведений, обнаруженных в письмах Фрейда, содержит любой из трех томов написанной Джонсом биографии.

В 1960 г. вышла большая подборка писем под редакцией Эрнста Л. Фрейда. В 1961 г. Мари Бонапарт согласилась предоставить в мое распоряжение и свою обширную переписку с Фрейдом, которая хранилась в Лондоне, в его семье.

Джонс собрал обширную информацию из всех доступных источников. Письма Фрейда к невесте, 93 из которых были опубликованы в 1960 г., тоже являются важным источником информации о Фрейде, особенно если учитывать, что начиная с 1901 г. уже прекращается обширнейшая переписка с Флиссом. Впрочем, со временем число тех, кто получал письма от Фрейда, неуклонно росло. В настоящее время совместными усилиями доктора М. Балинта и Эрнста Л. Фрейда готовится к публикации очень интересная переписка Фрейда с Ференци[6]. Я признателен доктору Майклу Балинту за предоставленные копии этих писем. Много важной информации содержат собственные публикации Фрейда за последние три десятилетия его жизни (см. главы 8—14).

Кроме Джонса, биографические работы о Фрейде или воспоминания о нем публиковали его студенты-пациенты: Лу Андреас-Саломе, Бинсвангер, Г. Захс, Ф. Виттельс, С. Цвейг, сын Фрейда Мартин, если вспомнить лишь наиболее известных, а также некоторые его современники, внеся тем самым свой вклад в наше понимание многих аспектов его личности. Мой личный опыт общения с Фрейдом в 1928–1939 гг. может также стать источником неоценимых по важности сведений о нем.

По счастью, Фрейд за свою долгую жизнь написал великое множество писем. Большая часть его переписки сохранилась. В 1963 г. я прибыл в Лондон, где получил право ознакомиться с большим количеством материалов, среди которых находились письма Фрейда к Абрахаму, Лу Андреас-Саломе, Эйтингтону, Джонсу, Юнгу, Арнольду и Стефану Цвейгам[7]. В 1964 г. мне предоставили копии его переписки с Флиссом[8]. За все это я особенно благодарен мистеру Эрнсту Л. Фрейду и мисс Анне Фрейд.

Подбор материалов

Когда в 1964 г. я читал лекцию в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе, приуроченную к двадцатипятилетней годовщине смерти Фрейда, то дал ей название «Проблемы смерти в творчестве Фрейда и его жизни». Тогда я был способен обсуждать эту тему лишь в общих чертах. Та лекция была прочитана прежде, чем я смог в полной мере проанализировать весь объем переписки Фрейда с Флиссом. Уже тогда я попытался выделить три взаимосвязанных направления исследований: поведение Фрейда в повседневной жизни, его письма и его работа. Развивая тему моей книги, я придерживался той же стратегии.

В упомянутом ранее письме ко мне Анна Фрейд подчеркнула, что мое первое «эссе» является не просто какой-то историей, а фрагментом подлинной биографии. Я понял тогда, что название моей юбилейной лекции, которое я предполагал использовать и при публикации книги, охватывает слишком ограниченную область. Проблемы жизни и смерти не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Жажда жизни и все, что ее поддерживает; страх смерти, который может постепенно превращаться в принятие и даже в желание смерти, – противостояние этих противоположных влечений и изменчивое равновесие между ними являются неизменными спутниками человеческого существования. Соответственно, в данной книге я хочу попытаться рассмотреть эти составляющие так, как они отразились в жизни Фрейда. Тем не менее к материалам я подошел крайне избирательно, оставив многие работы Фрейда и события его жизни вне рамок этой работы.

В своем труде я подробно остановлюсь на так называемом «периоде Флисса», ведь то было время, описанное во «Введении в психоанализ», когда в результате самоанализа Фрейд пережил самые решительные перемены. Кроме того, в этом случае у нас появляется возможность узнать о Фрейде, что называется, «из первых рук». Рискуя быть обвиненным в использовании метода перетолковывания фактов, я все же предполагаю часто цитировать выдержки из переписки, которую Фрейд вел в пору своей дружбы с Флиссом.

Я детально рассмотрю множество факторов, каждый из которых оказал свое влияние на развитие взглядов Фрейда на жизнь и смерть: его болезненную – сперва сердечную – симптоматику, его никотиновую зависимость, прискорбное материальное положение, упорную борьбу за понимание неведомых доселе областей «бессознательного»; его склонность к резким переменам настроения, когда сопровождавшаяся спадом творческой активности депрессия внезапно сменялась горячкой «лихорадочной активности». Я остановлюсь на некоторых психопатологических механизмах и в особенности на самоанализе Фрейда.

Опираясь на исчерпывающее знание переписки с Флиссом, ее связи с некоторыми снами Фрейда и их интерпретациями, изложенными в «Толковании сновидений», я предполагаю отследить некоторые стороны его самоанализа, сыгравшие существенную роль для его дальнейшей жизни. Я обрисую множество причин и источников предрассудка Фрейда, вынуждавшего его зацикливаться на «роковых» рубежах своей жизни, и удивительной устойчивости этого предубеждения, сохранявшегося вопреки постепенному включению Фрейдом проблемы смерти в свою научную деятельность, и сформировавшемуся у него научному мировоззрению, что отразилось в достижении предельной уравновешенности и силы духа, полном отказе от любых иллюзий. Можно полагать, что такое преображение далось Фрейду отнюдь не легко, став результатом неослабевающей внутренней борьбы. Несмотря на то что я рассмотрю в этом ключе многие творения Фрейда, такие его поздние работы, как «По ту сторону принципа удовольствия», где он впервые сформулировал теорию стремления к смерти и некоторые собственные идеи о смерти, получившие окончательное выражение в «Я и Оно», «Экономической проблеме мазохизма» и «Торможениях, симптомах и тревоге», я предполагаю оценить иначе.

Структуризация

Методам психоанализа Фрейд находил место в самых различных областях человеческой деятельности: образование, антропология, литература, социология – вот лишь немногие из них. В последнее время подобное их использование стало широко распространенным, особенно в США, где прикладной психоанализ приобрел особый размах. Соответственно эта книга адресуется не только изучающим поведенческие дисциплины, но и всем, кто интересуется этими сферами деятельности, что, в свою очередь, вызвало целый ряд затруднений.

Когда я писал эту книгу, то оказался перед выбором: либо следовать принятому Джонсом методу отделения собственно биографического материала от анализа работ Фрейда соответствующего периода, либо опираться прежде всего на хронологический метод. По ряду причин именно ему я и отдал предпочтение. Прежде всего это произошло потому, что такого подхода требует сама идея этой книги. Я полагаю, что жизнь и творчество Фрейда переплелись между собой слишком тесно, не давая возможности поступить иначе.

Чтобы соотнести события жизни Фрейда с его письмами и научными произведениями, пришлось включить в эту книгу некоторые специальные сведения, которые могут несколько затруднить ее понимание теми, кто не очень хорошо знаком с теорией психоанализа. Особенно трудным может показаться, например, мое критическое обсуждение предложенной Фрейдом теории влечения к смерти.

Сложности иного рода проистекают из того, что задуманная мной биография может быть признанной лишь отчасти биографией в традиционном смысле. Неискушенный читатель, скорее всего, незнаком с некоторыми крайне важными фактами из жизни Фрейда; поэтому я постараюсь либо ссылаться на доступные источники этих сведений, либо приводить особо существенную биографическую информацию прямо на страницах этой книги.

Три части, на которые поделена книга, соответствуют трем фазам в изменении установок Фрейда касательно проблем болезни, умирания и смерти и их влияния на его жизнь и деятельность.

Часть первая

Через тернии к звездам

Глава 1

Атмосфера

Биографические исследования редко бывают исчерпывающими. Углубляясь в изучение вопроса, мы вновь и вновь наталкиваемся на неизвестные ранее факты. Так оказалось и на этот раз. Лишь сравнительно недавно обнаружились новые данные (Шайнер, 1968), проливающие свет на события ранних, наиболее значимых лет для развития жизни Фрейда. На них я и остановлюсь подробнее.

Раннее детство, первые годы во Фрайберге

Отец Фрейда, Якоб, родился в 1815 г. в Тисменице, местечке в Восточной Галиции. Это был небольшой городок, насчитывавший всего 6000 жителей, среди которых поляков, евреев и украинцев было примерно поровну[9].

Якоб Фрейд был торговцем шерстью. Он постоянно разъезжал между двумя провинциями Австро-Венгерской империи, Галицией и Моравией[10], продавая и покупая текстиль. Поскольку в Тисменице жизнь Фрейдов по ряду причин оказалась довольно неустроенной, семья вскоре перебралась во Фрайберг[11].

Есть ряд серьезных противоречий между информацией, которую приводит об отце Фрейда и его семье Джонс[12], и сведениями из архивов и метрик по Шайнеру. Согласно Джонсу[13] отец Фрейда в шестнадцать лет женился на девушке по имени Салли Каннер. У них родились два сына: Эммануил (1832) и Филипп (1836). После смерти Салли в 1852 г. Якоб примерно год колесил по Германии и, наконец, осел в Вене, где 29 июля 1855 г. женился на будущей матери Фрейда Амалии (родилась 18.08.1835 г.).

Ни Джонс, ни Александр Фрейд не имели в своем распоряжении добытой Шайнером архивной информации. Шайнер провел обстоятельное изучение метрических книг, фиксирующих рождения, смерти, свадьбы и переезды. Благодаря Шайнеру мы обладаем детальным описанием дома, где Фрейд провел первые три года своей жизни.

Факты, полученные из разных источников, свидетельствуют: Якоб и его сыновья Филипп и Эммануил[14] в 1840 г. обосновались во Фрайберге и прожили там вплоть до 1859-го или 1860 г. Однако о присутствии там Салли – первой жены Якоба Фрейда – не упоминается. Записи о ее смерти тоже отсутствуют, и установить точную дату не удалось[15].

В учетную книгу еврейских поселенцев за 1852 г. вписаны следующие члены семьи: Якоб Фрейд, 38 лет, его жена Ревекка, 32 лет, его сын Эммануил, 21 года, с женой Марией, 18 лет, и второй сын Якоба Филипп, 16 лет. Эти данные подтверждают, что Ревекка не могла быть первой женой Якоба; Ревекка и Салли – разные женщины, поскольку первая была слишком молода, чтобы быть матерью Эммануила. В реестре пришлых еврейских поселенцев, живших во Фрайберге в 1854 г., Ревекка уже не значится. Таким образом, либо она к этому времени тоже умерла, либо этот брак Якоба окончился разводом.

Дом, в котором был рожден Зигмунд Фрейд, на протяжении четырех поколений принадлежал династии ремесленников. Внизу располагалась мастерская, а на втором этаже было две комнаты. В одной из них жил домовладелец со своей семьей[16]. Во второй комнате ютилось все семейство Фрейда: Якоб, Амалия и дети, Зигмунд (род. 06.05.1856 г.), Юлиус (род. в 1857 г. – умер 15.04.1858 г.), Анна (род. 31.12.1858 г.). Старшие сыновья поселились неподалеку: Филипп – напротив, Эммануил с женой и детьми, Джоном (род. 1854 или 1855 г.), Полиной (род. 1856 г.), Бертой (род. 22.02.1859 г.), – на другой улице. Женщины часто работали в семейной лавке, упаковывая товары, в то время как за детьми присматривала нянька.

Добытые Шайнером сведения очень важны, поскольку позволяют не только лучше понять ту атмосферу, в которой рос и развивался Зигмунд Фрейд, но также отделить «архивную» правду от «семейной легенды»[17]. Расхождения между семейной легендой и информацией из архивов и учетных книг могли быть следствием искажения или полного забвения некоторых фактов. Похоже, что, таким образом, исчезли, например, воспоминания о второй жене Якоба Фрейда.

Возникают очевидные вопросы: кто не мог не знать об этой свадьбе и кто возможно слышал о ней? Конечно, о ней несомненно знал сам Якоб, оба его сына, Филипп и Эммануил, а также жена Эммануила. Мать Фрейда, третья жена Якоба, могла совершенно не знать о своей предшественнице, но это маловероятно. Вряд ли были основания держать ее в неведении, если, конечно, отсутствовали какие-то особые причины скрывать этот факт. Впрочем, в тесном семейном кругу такие вещи утаить крайне сложно. Даже если удается скрыть сам факт, то атмосфера «секретности» вокруг него наводит на мысли.

Знал ли сам Фрейд о второй жене своего отца? Вероятнее всего, только на подсознательном уровне. Существование такой семейной тайны имеет весьма важное значение, ибо у нас появляются основания внимательнее присмотреться к самоанализу Фрейда и к его письмам, реконструкциям и снам. «Тайна» эта вполне могла направлять его творческую мысль. В этой связи интересно переосмыслить и его теоретические рассуждения о значении смерти для маленьких детей и о том, какое влияние она оказывает, когда они больше узнают о ней в свои ранние годы.

Другое, более важное расхождение «легенды» с действительностью касается жилищных условий семьи Фрейда во Фрайберге. Полученные Шайнером данные обнаруживают и определенные неточности в воспоминаниях Фрейда о своем раннем детстве, которые, главным образом, рождались через самоанализ и сновидения. Я собираюсь подробнее обсудить эти расхождения, поднимаемые ими вопросы и допускаемые ими ответы в 4, 5 и 9-й главах этой книги.

Фрейд комментировал свои ранние годы во Фрайберге не только в автобиографических работах («Ширма памяти», «Автобиографическое исследование»), но и в письмах к Флиссу, в «Толковании сновидений» и в «Психопатологии обыденной жизни». Позже Фрейд с ностальгией вспоминал прожитые им во Фрайберге годы. Ему не хватало чудесной природы, прогулок по лугам и лесам и, несомненно, первых друзей детства. В 16 лет он снова посетил Фрайберг во время коротких каникул, о чем позже подробно написал в «Ширме памяти».

Фрейду не исполнилось и четырех лет, когда его отец решил покинуть Фрайберг (скорее всего, это случилось в 1859 г., но точно неизвестно). По-видимому, сперва Якоб пытался обосноваться в Германии, но в конечном итоге в 1860 г. осел в Вене.

Мы не знаем, каким образом он в то время зарабатывал на жизнь, но похоже, что по-прежнему пытался торговать шерстью. Много позже из писем Фрейда к невесте (1882–1886) стало известно, что в последние годы его отец не раз пытался поправить свое материальное положение, но ни одна из его попыток не увенчалась успехом. Содержать семерых детей (двух сыновей и пять дочерей), родившихся с 1856-го по 1866 г. (не считая Юлиуса, который, родившись в 1857-м, в 1858 г. умер), было совсем непросто. Семейство едва сводило концы с концами. Возможно, некоторую помощь оказывали Эммануил и Филипп, которые, переехав в Манчестер, жили относительно обеспеченно. Соответственно, семья Якоба Фрейда постоянно находилась в весьма стесненных Условиях, а порой даже бедствовала.

Культура восточноевропейских евреев и ее влияние на Фрейда

Джонс считал, что антисемитизм был одной из причин, по которой Якоб Фрейд покинул Фрайберг. Однако документального подтверждения этого предположения у нас нет. В своей книге о раннем детстве Фрейда, появившейся на английском в 1944 г., Бернфельды объясняли такой отъезд прежде всего причинами экономического характера. Шайнер (1968) был склонен разделять эту точку зрения. Впрочем, существовавшее в германском обществе отношение к евреям не могло не оставить особый след в душе Фрейда.

Я уже упомянул, что в Тисменице, где родился Якоб Фрейд, процент еврейского населения был довольно высоким. Населявших его евреев можно было назвать «хранителями культуры»: между собой они общались на идиш, но большинство евреев умели также говорить и писать по-немецки. Сверх того, им приходилось в определенной степени владеть и польским. Все евреи учили иврит, а некоторые наиболее образованные и достаточно зажиточные владели им настолько, что могли читать написанную на нем Библию. В те времена большинство евреев продолжали носить и традиционный кафтан.

Евреи Моравии были не столь ортодоксальны. Якоб Фрейд был достаточно либеральным и просвещенным человеком, который гордился своим еврейством, но не являлся фанатичным приверженцем традиционных обычаев[18]. Сам Фрейд всегда ощущал себя евреем и не раз выражал гордость своим происхождением, что можно видеть по двум нижеследующим примерам. Вот что он написал в предисловии к еврейскому переводу «Тотем и табу»:

«Вряд ли среди читателей найдутся такие, которым окажется легко разделить эмоциональную позицию автора этой книги, пренебрегшего языком Святого Писания, совершенно отошедшего от религии его отцов, как и от любой другой религии, не считающего возможным разделить национальные идеалы, но никогда не отрекавшегося от своих соотечественников и всегда ощущавшего себя настоящим евреем, не желающим сменить свою национальность на какую бы то ни было еще. Если бы его спросили: «После того как вы отвернулись от всего того, что всегда было свойственно настоящему еврею, что же могло в вас от него остаться?» – его ответ был бы таков: «Очень многое. И пожалуй, самое главное». Сейчас он не в состоянии объяснить это «самое главное» с достаточной ясностью, но пройдет какое-то время, и ученые умы несомненно постигнут эту сокровенную суть.

Соответственно, автор испытывает особые чувства от перевода этой книги на иврит, язык тех людей, которым близки исторические образы. Книга к тому же обращена к истокам религии и нравственности, хотя и не совпадает с сформировавшимися у евреев убеждениями и не делает выводов в их пользу. Однако ее автор надеется, что читатели разделят его уверенность в том, что объективная наука не должна находиться в стороне от духа просвещенного еврейского народа».

Примерно двадцать лет спустя, 8 мая 1932 г., Фрейд писал Арнольду Цвейгу, только что обосновавшемуся на той земле, которая тогда еще называлась Палестиной: «Мы произошли оттуда, наши предки жили там веками, и невозможно представить, сколь многое из той жизни навсегда вошло в нашу плоть и кровь». (См. также главу 21.)

Пожалуй, ничто не может лучше охарактеризовать мироощущение Якоба Фрейда, чем сделанная им дарственная надпись на Библии, которую он преподнес Зигмунду на его тридцатипятилетие:

«Мой дорогой сын.

Тебе было всего семь лет, когда Бог призвал тебя на путь познания, сказав: «Читай внимательно мою Книгу, и тебе откроется неиссякаемый источник знания и мудрости». Это Книга книг; это отрытый мудрецами бесценный кладезь, из которого люди столетиями черпали наши законы.

Ты узрел в этой книге лик Всемогущего, внял словам его и высоко воспарил на крыльях Святого Духа. Я сохранил эту Библию для тебя и теперь, в день твоего тридцатипятилетия, передаю ее в знак любви к тебе твоего старого отца».

Эта краткая надпись может многое сказать и об отце, и о сыне. Отец Фрейда тоже вырос с той уверенностью, которая только и позволила еврейскому народу преодолеть века гонений и бед, всякий раз напоминая им, что они – «люди Книги», народ избранный.

Веками евреи видели в Библии источник мудрости. Важнейшим отличием между людьми они почитали отличие тех, кто «познал» этот источник, от тех, кто его «не знает». Человек, написавший такие строки посвящения, несомненно, разделял сокровенную мечту многих еврейских отцов, желавших, чтобы их дети обязательно оказались среди «познавших», пусть даже если им самим и не удалось стать такими. Его желание, безусловно, исполнилось. Фрейд стал именно тем самым «человеком Книги», искателем истины.

В добавленной в 1935 г. к «Автобиографическому исследованию» строке Фрейд говорил: «Как я понял позже, моя глубокая увлеченность Библией (почти с тех самых пор, как я овладел искусством чтения) оказала серьезное влияние на направленность моих интересов».

Мы могли бы добавить, что человек, адресовавший такие строки своему сыну, был, как заметил сам Зигмунд после его смерти, человеком «глубокой мудрости». Соответственно Фрейд получил возможность идентифицировать себя с ним в этом отношении и сформировать соответствующий образ идеального «Я». Это гораздо убедительнее объясняет некоторые характерные черты его личности, чем его собственное «образное» утверждение о древнем наследии, вошедшем в его «кровь и нервы».

Однако существенны и некоторые другие аспекты влияния на Фрейда культуры восточноевропейских евреев. У каждой культуры есть свой собственный идиоматический язык, проявляющийся, к примеру, в шутках или в некоторых суевериях. Фрейд часто обращался к еврейским анекдотам, которыми, как и цитатами из литературных произведений, постоянно иллюстрировал свою научную позицию.