Полная версия

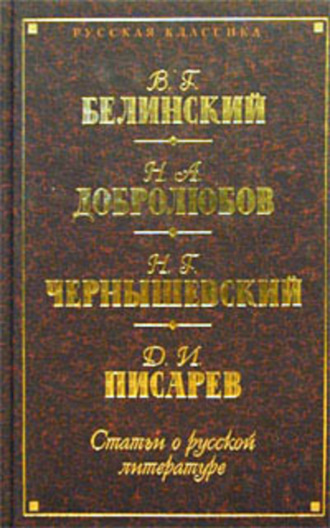

Статьи о русской литературе (сборник)

В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев

Статьи о русской литературе

Искусство пристрастного чтения (предисловие)

Сколько существует литературная критика (а в России ей насчитывается уже более двух веков), столько идут споры о том, что она, собственно, такое. Наука или искусство? Приложение к литературе или самостоятельный литературный жанр? Посредничество между писателем и читателем или область свободной мысли и творчества?

Ответы (хотя и не исчерпывающие) на эти вопросы лучше всего искать в истории русской классической критики, взяв за образец ее «золотой век», совпадающий с «золотым веком» всей русской литературы. Это период от 30-х годов ХIХ века до «рубежа веков» (конец ХIХ – начало ХХ).

Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни, не вдыхая который невозможно было жить в пространстве русской литературы.

Впрочем, некоторым писателям этот воздух казался ядовитым. Например, либеральная критика 60—80-х годов ХIХ века фактически отравила жизнь замечательному поэту Афанасию Фету, преследуя его в печати не только за отчетливо консервативные воззрения, но и за «лирическую дерзость», позволявшую ему писать стихи о розах, соловьях и пурпурных закатах тогда, когда, по мнению критиков, «надлежало» писать о страдании народном. Критика преследовала Тургенева за роман «Отцы и дети», находя в нем карикатуру на новое поколение. Критика мстила Лескову за его «антиреволюционные» романы «На ножах» и «Некуда».

Все это было. Но было и другое. Начиная с Белинского именно критика нередко предвосхищала новые пути развития литературы. После мыслей Белинского о «реальной поэзии» (под словом «поэзия» понималась вся высокая литература в противовес развлекательной беллетристике), высказанных в его ранней статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», развитых также в других его статьях, стало возможным рождение реализма середины ХIХ века – Некрасова, Тургенева, раннего Л. Толстого, Гончарова, Островского. Без «славянофильской» критики Константина Аксакова и «органической» критики Аполлона Григорьева и Николая Страхова были бы невозможны (по крайней мере во всей полноте и глубине) ни Достоевский, ни зрелый Лев Толстой. Без философских прозрений Владимира Соловьева о символизме не было бы и феномена русского символизма – Блока, Белого, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Мережковского…

И писатели сами понимали это. Тургенев завещал похоронить себя рядом с могилой Белинского. Некрасов посвящал стихи Добролюбову. Толстой вел напряженный диалог со Страховым. Островский подлинной глубиной прочтения своих пьес был обязан Григорьеву. Таких примеров можно привести много. Отвечая на вопрос, что же такое русская критика, приходится говорить образно. Это несомненно искусство. Это искусство пристрастного, взволнованного и неслучайного прочтения. Это момент высокой связи двух душ и интеллектов – писателя и читателя, когда они становятся конгениальными друг другу и друг без друга обходиться не могут.

Составитель этой книги стоял перед сложной задачей. Невозможно составить идеальную антологию русской критики «золотого века». Задачи объема заставляют отсекать то, без чего некоторые элементы включенных статей становятся не до конца понятными. Ведь критика – это не отдельные, пусть даже и самые прекрасные имена и статьи, но непрерывный процесс, где все перекликается, все цепляется одно за другое и именно в таком целостном виде и становится живой литературной историей.

Поэтому составитель преследовал более узкие цели. Эта книга окажет несомненную помощь ученику и учителю в изучении школьного курса русской литературы ХIХ – начала ХХ века. В ней собраны наиболее авторитетные, хотя порой и диаметрально противоположные суждения о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.

Павел Басинский

В. Г. Белинский

(1811—1848)

Родился в морской крепости Свеаборг в Финляндии в семье флотского врача. Детство провел в Пензенской губернии. Учился в Московском университете, откуда был исключен с формулировкой «по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Начинал как драматург пьесой «Дмитрий Калинин». Несколько лет вел тяжелую жизнь литературного поденщика,зарабатывая в журналах переводами.

В начале тридцатых годов Белинский сблизился с кружком Н. В. Станкевича, который впоследствии и дал ему крылатое прозвище «неистовый Виссарион». Тогда же стал сотрудником журнала «Телескоп» (редактор Н. И. Надеждин), где появился цикл его статей «Литературные мечтания», принесших ему популярность.

Белинский дружил с лучшими писателями своей эпохи – Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, А. И. Герценом и другими. От его публичных суждений рушились громкие репутации (характерный пример – поэт В. Бенедиктов) и создавались новые литературные имена (открытие раннего Достоевского). Он единственный в истории русской литературы критик, чья слава не только не уступала писательской популярности, но и нередко превышала ее. Статьи Белинского в журналах читатели открывали в первую очередь.

Мнения Белинского отличались крайней пристрастностью и порой были несправедливы (недооценка Пушкина-прозаика, непонимание позднего духовного кризиса Гоголя). И в то же время именно он заложил основы серьезной социально-философской и эстетической русской критики, подняв ее уровень на небывалую высоту. Статьи Белинского о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, Достоевском и других и сегодня сохраняют свою остроту и глубину.

О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)

<<…>> Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную. Объяснимся.

Поэзия всякого народа, в начале своем, бывает согласна с жизнию, но в раздоре с действительностию, ибо у всякого младенчествующего народа, как и у младенчествующего человека, жизнь всегда враждует с действительностию. Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для народа возмужалого, как и для человека возмужалого, кажется торжеством бытия и высочайшею поэзиею, для него было бы горьким, безотрадным разочарованием, после которого уже незачем и не для чего жить. Разоблаченная и обнаженная от своих ложных красок, жизнь представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою, как будто бы истина и действительность не совместны с поэзиею; как будто бы солнце менее великолепно и лучезарно, когда оно только простой и темный шар, а не торжественная колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее прекрасен, когда он уже не звездный Олимп, жилище богов бессмертных, а ограниченное нашим зрением беспредельное пространство, вмещающее в себе мириады миров; как будто бы, наконец, земля, жилище человека, менее дивна, когда она лежит не на раменах Атланта, а держится и движется в воздушном океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся одному простому закону тяготения!.. Таким-то образом первобытное человечество, в лице грека, во всей полноте кипящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и юного, цветущего воображения, объясняло явления физического мира влиянием высших, таинственных сил. Таким же образом объясняло оно и явления нравственного мира, подчинив их влиянию какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало судьбою. Для грека не было законов природы, не было свободной воли человеческой. И вот почему все, входящее в круг обыкновенной жизни, все, объясняющееся простою причиною, почитал он недостойным поэзии, унижением искусства, словом, низкою природою– выражение так глупо понятое, так нелепо принятое французами XVIII столетия. Для него не существовало человека с его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, страданиями и радостями, желаниями и лишениями, ибо он еще не сознал своей индивидуальности, ибо его я исчезало в я его народа, идея которого трепещет и дышит в его поэтических созданиях. Его лирические песни не носят на себе отпечатка воззрения на мир, следов стремления допытаться его тайн, в них нет унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимн благодарности, или пламенный дифирамб радости, выражение бессознательной хары, ибо он смотрел на природу взором любовника, а не мыслителя, любил ее, а не исследовал, и вполне был доволен и очарован ею. При взгляде на нее не вопросы, а восторг теснился в его душу, и он изливал этот восторг или в благодарственном гимне, или бешеном дифирамбе, или торжественной оде. Это его лиризм; теперь посмотрим на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба какого-нибудь частного человека – этот роман, так простой и так обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной жизни, с ее заботами и хлопотами, с ее высоким и смешным, с ее горем и радостью, любовью и ненавистию – эта повесть, так мелочно подробная, так суетно ничтожная? Разверните перед ним картину борьбы народа с народом, представьте ему зрелище боев и кровопролитий, в которых принимают участие сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы самовластной! Роман и повесть для него пошлы – дайте ему поэму, поэму огромную, величественную, полную чудес, поэму, в которой бы отражалась и виднелась вся жизнь его, со всеми оттенками, как отражается и виднеется в чистом, спокойном зеркале безбрежного океана лазоревое небо с своими облаками, – дайте ему «Илиаду»!..

Но проходит век чудес, волею и неволею, народ сближается с действительною жизнию и, вместо поэмы, требует драмы. Но он и тут не изменяет себе: он только отдалился от прошедшего, но он не забыл его, не охладел к нему, не развыкся с ним. Он уже начинает приглядываться к жизни, но, недовольный ею, не ее хочет перенести в поэзию, но поэзию хочет перенести в нее. Оставляя настоящее, он в прошедшем ищет элементов для своей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская драма, представительница жизни действительной, борьбы страстей с волею человека, – нет: это род таинственного, религиозного обряда, мрачная мистерия, жрица и пророчица судьбы, словом, это трагедия, трагедия высокая и благородная, в царственном, героическом величии, трагедия под маскою и на котурне. Ее героем должен быть царь, полубог, герой, с венцом, венком или шлемом на голове, с скипетром, мечом или щитом в руке, в длинной, волнующейся мантии; ее содержанием должен быть жребий целого поколения царей, полубогов или героев, тесно связанный с судьбой какого-нибудь народа или какого-нибудь великого события, ибо участь простолюдина и подробности частной жизни оскорбили бы ее царственное величие, исказили бы ее религиозный характер, ибо народ хотел видеть на сцене себя, свою жизнь, а не человека, не его жизнь. Для своей драмы, точно так же как и для своей поэмы, выбирает он из жизни одно высокое, благородное и выбрасывает все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на поле брани, во храме, в судилище, и там его поэзия, а не в домашнем кругу; персонажи его трагедии должны говорить языком высоким, облагороженным, поэтическим, ибо они цари, полубоги, герои; его хор должен выражаться языком таинственным, мрачным и вместе торжественным, ибо он есть орган, истолкователь воли ужасного рока.

Таков бывает характер поэзии первобытных народов; такова была поэзия греков.

Но младенчество не вечно для человека, не вечно для народа, не вечно для человечества; за ним следует юность, потом возмужалость, а там и старость. Поэзия также имеет свои возрасты, которые всегда параллельны возрастам народа. Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским возрастом народа, и тогда искусство должно или переменить свой характер, или умереть. С искусством человечества нашего, новейшего, случилось, как увидим ниже, первое; с искусством человечества древнего случилось последнее, ибо народу, которого поэзия, вначале, была идеальная, вследствие его идеальной жизни, невозможно перейти к поэзии реальной. Упрямо, назло природе, держится он прошедшего и в духе и в формах и, опытный муж, невозвратно утративший веру в чудесное, освоившийся с опытом жизни, силится придать своим поэтическим созданиям колорит идеальный. Но так как у него поэзия не в ладу с жизнию, чего никогда не должно быть, то удивительно ли, что он становится на ходули, за малостию роста, румянится, за неимением природного цвета юности, надувается, за недостатком голоса, что его чудесное переходит в холодную аллегорию, героизм в донкихотство? Такова была поэзия греческая, когда, кончив свой круг, бледною тенью промелькнула в Александрии. Но чаще всего это случается с народами, у которых поэзия развилась не из жизни, а явилась вследствие подражательности: она всегда бывает пародиею на свой образец; ее величие, благородство и идеальность похожи на паяца в мишурной порфире и бумажной короне, важно расхаживающего над входом в балаган. Такова была литература латинская и французская классическая (преимущественно драматическая). Мнимое благородство и возвышенность французской классической трагедии было не что иное, как мещанство во дворянстве, лакей во фраке барина, ворона в павлиных перьях, обезьянское передражниванье греков, ибо оно не согласовалось с жизнию. Но всего разительнее видно это в поэмах. «Илиада» была создана народом, и в ней отражалась жизнь эллинов, она была для них священною книгою, источником религии и нравственности – и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите, бога ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы», «Потерянные рай», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее могущественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в заблуждение своих почитателей? Кто их читает, кто ими восхищается теперь? Не похожи ли они на старых служивых, которым отдают почтение не за заслуги, не за подвиги, а за старость лет? Не принадлежат ли они к числу тех предрассудков, созданных воображением, которые народ уважает, когда им верит, и которые он щадит, когда уже им не верит, щадит или за их древность, или по привычке, или по лености и неимению свободного времени, чтобы разом рассмотреть их окончательно и расшибить в прах?.. Но это вопрос посторонний: обращаюсь к делу.

Младенчество древнего мира кончилось; вера в богов и чудесное умерла; дух героизма исчез; настал век жизни действительной, и тщетно поэзия становилась на подмостки: в ней уже не было этого высокого простодушия, этого простого, благородного, спокойного и гигантского величия, причина которых заключалась прежде в гармонии искусства с жизнию, в поэтической истине. Мир преобразился крестом, и обновленное и одухотворенное человечество пошло другою дорогою. Родилась идея человека, существа индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом себе… Унылая песнь трубадура, в которой изливалось горе любви, жалоба тоскующей поселянки или заключенной принцессы, песнь торжества и победы, повесть любви, мщения, подвига чести – все это получило отзыв… Поэма превратилась в роман. Правда, этот роман был рыцарский, мечтательный, смесь бывалого с небывалым, возможного с невозможным, но уже и не поэма, и в нем зрели семена настоящего романа. Наконец, в XVI веке совершилась окончательная реформа в искусстве: Сервантес убил своим несравненным Дон Кихотом ложно-идеальное направление поэзии, а Шекспир навсегда помирил и сочетал ее с действительною жизнию. Своим безграничным и мирообъемлющим взором проник он в недоступное святилище природы человеческой и истины жизни, подсмотрел и уловил таинственные биения их сокровенного пульса. Бессознательный поэт-мыслитель, он воспроизводил в своих гигантских созданиях нравственную природу, сообразно с ее вечными, незыблемыми законами, сообразно с ее первоначальным планом, как будто бы он сам участвовал в составлении этих законов, в начертании этого плана. Новый Протей, он умел вдыхать душу живу в мертвую действительность; глубокий аналист, он умел в самых, по-видимому, ничтожных обстоятельствах жизни и действиях воли человека находить ключ к разрешению высочайших психологических явлений его нравственной природы. Он никогда не прибегает ни к каким пружинам или подставкам в ходе своих драм; их содержание развивается у него свободно, естественно, из самой своей сущности, по непреложным законам необходимости. Истина, высочайшая истина – вот отличительный характер его созданий. У него нет идеалов в общепринятом смысле этого слов; его люди – настоящие люди, как они есть, как должны быть<<…>>

Итак, вот другая сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности; она не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как выпуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой картины. Объемом и границами содержимого этой картины должны определяться великость и генияльность поэтического создания. Чтобы докончить характеристику того, что я называю реальною поэзиею, прибавлю, что вечный герой, неизменный предмет ее вдохновений, есть человек, существо самостоятельное, свободно действующее, индивидуальное, символ мира, конечное его проявление, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопрос собственного ума, последняя загадка своего любознательного стремления… Разгадкою этой загадки, ответом на этот вопрос, решением этой задачи – должно быть полное сознание, которое есть тайна, цель и причина его бытия!..

Удивительно ли после этого, что в наше время преимущественно развилось это реальное направление поэзии, это тесное сочетание искусства с жизнию? Удивительно ли, что отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом? Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что, в поэтическом представлении, она равно прекрасна в том и другом случае, и потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия<<…>>

Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной.

Знаете ли, какой вообще недостаток находится в нашей критике? Она не совсем хорошо приноровлена к нашим потребностям. Критик и публика – это два лица беседующие: надобно, чтобы они заранее условились, согласились в значении предмета, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять друг друга. Вы разбираете сочинение, с важностию говорите о законах творчества, прилагаете их к разбираемому сочинению и, как 22 = 4, доказываете, что оно превосходно. И что ж? публика восхищена вашею критикою и вполне соглашается с вами, видя, что, в самом деле, пункты эстетических законов подведены правильно и что в сочинении все обстоит благополучно. Но вот что худо: часто случается, что она забывает о превознесенном сочинении еще прежде, чем забудет о вашей критике. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами сочинение была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание, что оно, может быть, имело эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической. У нас еще так зыбки понятия об изящном и вкус еще в таком младенчестве, что наша критика по необходимости должна отступать, в своих приемах, от европейской. Хотя некоторые досужие наши эстетики и говорят, что будто бы законы изящного определены у нас с математическою точностию, но я думаю иначе, ибо, с одной стороны, собственные изделия этих эстетиков, слишком отличающиеся топорной работою, резко противоречат законам изящного, определенным с математическою точностию, а с другой стороны, законы изящного никогда не могут отличаться математическою точностию, потому что они основываются на чувстве, и у кого нет приемлемости изящного, для того всегда кажутся незаконными. И притом, из чего должны выводиться законы изящного, как не из изящных созданий? А много ли у нас их, этих изящных созданий? Нет, пусть каждый толкует по-своему об условиях творчества и подкрепляет их фактами, это самый лучший способ развивать теорию изящного. Цель русского критика должна состоять не столько в том, чтобы расширить круг понятий человечества об изящном, сколько в том, чтобы распространять в своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом предмете. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего нового. Это новое не так легко и часто, как обыкновенно думают: оно едва приметными атомами налипает на глыбы старого. Самое старое будет у вас ново, если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что говорите: ваша индивидуальность и ваш способ выражения и самому вашему старому должны придать характер новости.

Итак, по моему мнению, первый и главный вопрос, предстоящий для разрешения критика, есть – точно ли это произведение изящно, точно ли этот автор поэт? Из решения этого вопроса сами собою вытекают ответы о характере и важности сочинения.

Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия; творчество бесцельно с целию, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостию: вот основные его законы. Они будут очень ясны, когда выведутся из акта творчества.

Художник чувствует потребность творить. Эта потребность приходит к нему вдруг, нежданно, без спросу и совершенно независимо от его воли, ибо он не может назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой деятельности; вот свобода творчества, вот его независимость от лица творящего! Потребность творить приводит за собою идею, которая залегает в душу художника, овладевает ею, тяготит ее. Эта идея может быть одною из общих человеческих идей, давно уже известных; но художник берет ее не по выбору, но невольно, берет ее не как предмет ума созерцающего, но воспринимает ее в себя своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием ее глубокого, таинственного смысла. Это действие прекрасно выражается непереводимым французским словом «concevoir». Художник чувствует в себе присутствие воспринятой (conсue) им идеи, но, так сказать, не видит ее ясно и томится желанием сделать ее осязаемою для себя и других: вот первый акт творчества. Положим, что эта идея есть идея ревности, и будем следить за ее развитием в душе поэта. Заботливо и томительно носит он ее в сокровенном святилище своего чувства, как носит мать младенца в своей утробе; постепенно эта идея проясняется перед его глазами, облекается в живые образы, переходит в идеалы, и ему, как бы в тумане, видится пламенный африканец Отелло, с его челом смуглым и изрытым морщинами, слышатся его дикие вопли любви, ненависти, отчаяния и мщения, видятся пленительные черты кроткой, любящей Дездемоны, слышатся ее тщетные мольбы и стоны среди глухой полуночи. Эти образы, эти идеалы, в свою очередь, вынашиваются, зреют, выясняются постепенно; наконец, поэт уже видит их, говорит с ними, знает их речь, движения, манеры, походку, черты лица, видит их во весь рост, со всех сторон, видит обоими глазами и так ясно, как бы наяву, на самом деле, видит их прежде, нежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль видел перед собою небесный, нерукотворенный образ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала этот образ к полотну, точно так же, как Моцарт, Бетховен, Гайдн слышали вызванные ими из души дивные звуки прежде, нежели их перо приковало эти звуки к бумаге. Вот второй акт творчества. Потом поэт дает своему созданию видимые, доступные для всех формы: это третий и последний акт творчества. Он не так важен, ибо есть следствие двух первых.