Полная версия

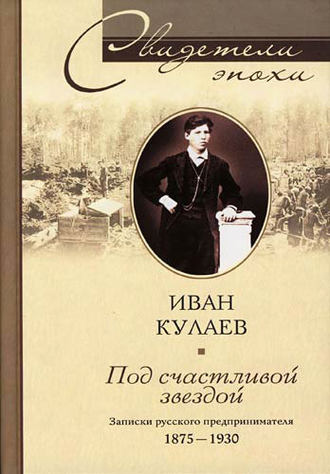

Под счастливой звездой. Записки русского предпринимателя. 1875-1930

Второе событие заключало в себе отчасти элементы комизма. В те давние годы, даже в таких крупных торговых центрах, каким был Енисейск, не существовали еще банки и переводные конторы. Деньги, вырученные в Енисейске и Красноярске от продажи хлеба и других продуктов, приходилось возить при себе. Случилось и отцу моему везти с собой 38 тысяч денег: 28 тысяч было кредитными билетами разного достоинства и 10 тысяч в государственных процентных бумагах. Приехав в город Ачинск, отец остановился в доме наших родственников Хворостовых. Дом стоял на берегу реки Чулыма, на окраине города, в соседстве с широко раскинувшейся березовой рощей, принадлежавшей городу. Хворостовы с радушием встретили отца и отвели ему весь верх, никем не занятый, своего обширного двухэтажного дома. Сами они жили внизу. Отца сопровождали двое служащих.

Когда путешественники въезжали во двор, вместе с ними туда вошел симпатичный с виду монах, в приличном одеянии. Монах оказался очень предупредительным, помог вынести из экипажа вещи моего отца и разговорился с ним, сказав, что он часто бывал у него в доме и хорошо его знает. Отец был уверен, что монах этот – хороший знакомый Хворостовых, а у Хворостовых сложилось представление, что монах приехал вместе с отцом. По обычаю, хозяева хорошо угостили своих гостей; монах тоже был приглашен к общему столу. Подошла ночь, и гости отправились ко сну. Служащие отца, вдвоем, заняли одну комнату, отец вторую и монах третью. Среди вещей отца находились две шкатулки: одна побольше, с деловыми бумагами, вторая, поменьше, – с деньгами и процентными бумагами. Монах, помогая отцу вносить вещи, видимо, заприметил эти шкатулки. Отец, ложась спать, поставил большую шкатулку на сундук, который находился в его комнате, а маленькую запрятал за сундук; устав с дороги и утратив поэтому обычную свою бдительность, он не принял каких-либо особых мер предосторожности и, едва лишь коснувшись головой подушки, заснул крепчайшим сном. Ночью в комнату отца пробрался монашек, захватил полюбившуюся ему маленькую шкатулку и, никем не замеченный, спокойно ушел.

Утром, обнаружив пропажу ценной шкатулки, отец мой поднял тревогу. Поставлена была на ноги вся городская полиция, поскакала по дорогам, разбегавшимся в разных направлениях, погоня. Рвение преследователей подхлестывала надежда получить щедрую награду за обнаружение преступника. Но все усилия оказались напрасными: монашек точно в воду канул.

Как выяснилось потом, он спустился ночью к берегу реки Чулыма, переправился на лодке через реку и, не заходя ни в одну из встречавшихся на пути деревень, стороной от дороги пробрался до города Мариинска, пройдя, таким образом, расстояние в 150 верст. В городе он зашел в кабак, спросил бутылочку водки – «варначка» – и закусочки. Быстро развязала водка язык голодному монаху: захмелев, он пустился в разговоры с целовальником и за разговором не заметил, что какой-то солдатик утянул у него из-под носу заветную шкатулку.

Служивый, не медля, побежал со своей добычей на берег реки и там камнями разбил шкатулку. Кредитные билеты мелкого достоинства солдат запрятал в голенища сапог, а с крупными, не видев их никогда раньше и не представляя их ценности, отправился в полицию с заявлением о находке. В полиции солдата обыскали, обнаружили припрятанные им деньги и до выяснения дела посадили в тюрьму. Дело «выяснили» так хорошо, что вместо 38 тысяч в шкатулке осталось всего только 600 рублей.

Отец мой поехал с жалобой на творившиеся в местной полиции беззакония к губернатору в Томск. Губернатор, ознакомившись с обстоятельствами дела, принял энергичные меры, немедленно послав в Мариинск своего чиновника для обследования. Солдат рассказал следователю в присутствии отца несложную историю о том, как перешла к нему злополучная шкатулка, и показал, что, кроме денег, запрятанных в голенища, принес он в полицию большую пачку бумаг. По словам солдата, пальцы рук не сходились у него, когда он пробовал охватить ими пачку принесенных бумаг. Пристава отдали под суд, но денег в результате все же не доискались.

Отец настолько расстроен был происшедшим, что готов был покончить с собой. Украденные деньги составляли в то время весь его капитал, все, чем он располагал. Спокойнее к потере отнеслась моя мать. Она убеждала отца взять себя в руки и говорила ему:

– Ведь не деньги нас нажили, а мы их! Мы деньги наживали, когда нас еще и не знал никто. Теперь Кулаев известен, Кулаеву теперь доверяют и мужики, и купцы, хозяйство у нас большое – как-нибудь изживем постигшее нас несчастье. Да и о детях наших подумать надо…

Постепенно отец внял настойчивым доводам и уговорам матери, одумался и успокоился. Крепко запомнил я, тогда совсем еще малыш, внезапно свалившееся на нашу семью это горе.

Из моих детских воспоминаний

Часто рвется непрочная нить воспоминаний – стараюсь записать все всплывающие из прошлого отрывки моей жизни. Было мне тогда четыре или пять лет. Кто-то посадил меня на спину громадного, но смирного, выезженного сойотского быка. Моему детскому воображению бык этот показался величиной по меньшей мере с гору. И до сих пор помнятся мне его саженные, загнутые вниз полумесяцем рога.

История появления этого быка у нас такова. Примерно в 1862 году отец организовал разведочную экспедицию из города Минусинска в верховья реки Енисея на приток его, реку Ус, расположенную вблизи пределов Китая. Население Усинского и смежного с ним Урянхайского края составляли кочевые туземцы, которых русские называли сойотами. Наша экспедиция, преследовавшая коммерческие цели, вывезла из Усинского края, спустившись на паромах вниз по Енисею, сойотских чудо-быков двух разновидностей: во-первых, быков, поражавших своими необычайными размерами, и, во-вторых, быков с распущенными, как у лошадей, хвостами.

Экспедиции пришлось преодолеть значительные трудности, операция оказалась в результате убыточной, и впоследствии отец не возобновлял попыток наладить торговлю с Усинским краем. Но восемь лет спустя, приблизительно в 70-х годах, вдоль реки Ус появились уже русские заимки. Некоторые из заимок принадлежали моим знакомым, минусинским коммерсантам, братьям Сафьяновым, братьям Бяковым и другим, стремившимся завязать торговые сношения с новым краем. Попытки эти увенчались успехом.

Помню, что среди своих торговых забот и трудов отец не переставал интересоваться литературой, выписывая газеты и журналы. В памяти у меня сохранились названия некоторых из них: «Сын Отечества», «Нива», «Русский вестник», «Дело». В последние годы своей жизни, после двадцатилетнего перерыва, отец возобновил переписку со своими родными и послал им в подарок сибирских соболей. Не остались в долгу перед нами и родственники: мать моя получила от них на память богато вышитый позументом малороссийский кокошник, который и по сию пору хранится мной как воспоминание о тех давно минувших днях…

Я уже упоминал, что 1868 году отец повез меня с сестрой по Енисею на барках отдавать в школу. Как сумею, постараюсь поделиться первыми своими дорожными впечатлениями. Началось путешествие от пристани Даурской, расположенной на 150 верст выше Красноярска по реке Енисею. Даурская славилась выращиванием в больших количествах прекрасного по качеству табака и постройкой барж для сплавки хлеба. Суровая красота тех мест производила на путешественника неизгладимое впечатление. На протяжении 150 верст сплошной стеной тянулись почти отвесные красивые скалы, состоявшие из разнообразных и до странности правильных горных пород. Скалы эти поросли сверху величественным хмурым лесом. Днем барки продвигались вперед, а к ночи приставали на ночлег к берегу. Берег был крутой, и сразу от него начиналась глубокая вода. После ограничивавшего нашу свободу двенадцатичасового плавания на барках мы, дети, с нетерпением ждали момента ночного привала. С утра уже росло в нас непреодолимое желание бегать, прыгать, двигаться… И вот на одной из остановок, не успели еще матросы как следует укрепить сходни, как моя десятилетняя сестренка устремилась на берег. Я решил не отставать и бросился следом за ней, но потерял равновесие и бултыхнулся на глубоком месте в воду. Течение потянуло меня под барку, и мне пришлось бы плохо, если бы один из матросов самоотверженно не бросился за мной. Матросу удалось быстро настичь меня, схватить за волосы и подтянуть к берегу, где нас обоих, спасителя и спасенного, благополучно извлекли из воды.

В дальнейшем путешествие наше протекало без особенных происшествий, доставляя нам, детям, много разнообразных и приятных впечатлений.

В Красноярске меня поселили на квартире директора только что основанной гимназии, Красикова, который взялся подготовить меня для поступления в эту гимназию. Экзамены я выдержал, и началось мое гимназическое учение. Успехами в науках я похвастаться не мог. Арифметика и география давались мне без особого труда, но грамматика и история отравляли порядком мое существование и лишали радости жизни. Я был искренне рад, когда отец потом взял меня из гимназии и начал постепенно вводить в круг практической деятельности. Опыт и знания, приобретенные мной под руководством моего отца, оказались весьма полезными для меня в будущем.

Новые предприятия моего отца. Его кончина

Отец мой, составивший себе определенное отрицательное мнение о горных промыслах вообще и о разработке золотых россыпей в частности, не мог все же и сам удержаться от соблазна попытать свое счастье в этой совершенно чуждой для него отрасли промышленности. В то время, неизвестно откуда, вынырнул некий майор Медин, сделавший несколько заявок на медные рудники, расположенные в наших местах, в Ачинском и Минусинском округах. Было это в 1875 году. Медин не жалел слов, рисуя заманчивые перспективы моему отцу и соблазняя его высокими дивидендами на затраченный капитал и возможностью постоянного, на многие годы обеспеченного заработка. Старания Медина привлечь к делу моего отца, как наиболее известного в крае капиталиста, увенчались наконец успехом. В январе 1876 года в Красноярске был заключен нотариальный договор между Мединым и моим отцом, по которому отец приобрел на мое имя право половинного участия в медных рудниках, отведенных правительством Медину и уже утвержденных за ним.

Не теряя времени, приступили к оборудованию этого первого в Сибири медеплавильного завода. Он построен был в Ачинском округе, на быстрой горной реке Печище, в 8 верстах от хорошо известного Божьего озера. По одну сторону завода на сотни верст тянулась первобытная тайга, с густыми сосновыми и лиственничными лесами; по другую сторону, тоже на сотни верст, раскинулась Минусинская степь, в которой, как огромные чаши, блестели зеркальной поверхностью горько-соленые озера. Не забыть среди них тому, кто хоть раз его видел, озера Шира. Верст 15 окружностью, глубиной не менее тысячи футов, озеро Шира поражало прямо-таки кристальной прозрачностью своей воды, без всяких водорослей: вода в нем была минеральная, серно-соленая, и, вероятно, из-за свойств этой воды водоросли там не водились. Дно озера было выстлано гладко отшлифованными самой природой сланцевыми плитами, поверх которых тонким слоем лежал черный железистый песок, называемый на языке золотоискателей шлифом. Шлиф – это верный признак присутствия золота, неизменный его спутник.

На озере Шира был расположен большой казенный курорт, со специально оборудованными ваннами. Купание в озере было настолько приятно, что могло бы поспорить с купанием на известных морских курортах Франции и Италии. В 200 саженях от этого глубокого горько-соленого озера, где отсутствовала всякая растительная и животная жизнь, значительно выше его, было расположено другое озеро, версты 3 в окружности, не столь глубокое, с чистой пресной водой и обилием рыбы. Водопровод, проложенный на протяжении 200 сажен, снабжал курорт питьевой водой из пресного озера. Последнее было окружено пологими холмами, поросшими сосновым и березовым лесом. Местность эта получила вполне заслуженное название Сибирской Швейцарии. К этому курорту я еще вернусь впоследствии, а пока продолжу рассказ о заводе.

Итак, с января 1875 года два компаньона, Медин и мой отец, энергично принялись за постройку завода, совершенно нового в крае предприятия. Обычно заводское оборудование приходилось выписывать из промышленных районов России или из-за границы, что, принимая во внимание плохую организацию транспорта, сопровождалось большой потерей времени. Компаньонам посчастливилось купить на Урале и доставить в сравнительно короткий срок паровую машину. Эта машина служила двигателем зимой, водяное колесо – летом. Для подачи воды из реки к колесу тянулись на 3 версты водоприемные деревянные сплотки, высотой в аршин и шириной примерно в сажень. На заводе работали четыре небольшие домны. Небольшие размеры их обуславливались химическим составом руды, которая оказалась, по исследовании, трудноплавкой.

Завод был пущен в ход в августе того же года. А в июле, не дожив до начала работы завода, умер от чахотки главный инициатор и вдохновитель предприятия, майор Медин. Отец, после выплавки первой тысячи пудов меди, отправил металл гужом в Томск, куда выехал затем и сам, чтобы наладить дальнейшую переотправку меди в Москву, единственный в то время рынок сбыта. В ноябре, возвращаясь на завод, отец простудил по дороге голову; два дня после этого он еще пробыл на заводе. Почувствовав себя сильно нездоровым, он собрался домой, в село, за 150 верст от завода; я находился в это время на заводе. Через четыре дня прискакал нарочный: меня спешно вызывали домой, к отцу. Я тотчас же выехал, но не застал уже отца в живых и поспел только на его похороны.

Оказалось, отец, вернувшись домой, прежде чем послать за доктором, весь в жару, с воспаленной головой, пошел в горячую баню попариться и этим сильно ухудшил свое состояние. Призванный доктор уже ничем ему помочь не мог. Через два дня после бани, не в силах побороть болезнь, отец мой скончался.

Начало моей самостоятельной деятельности

В семнадцать неполных лет я волею судьбы оказался хозяином и руководителем ряда коммерческих предприятий, среди которых находилось новое заводское хозяйство, еще не окрепшее и не устроенное. При жизни отца, по его желанию, я знакомился главным образом с промышленной деятельностью. Работа в области промышленности требовала знаний и богатого, годами приобретаемого опыта. Но даже и мой опыт, несмотря на его непродолжительность, давал мне известную опору. Не обошлось, конечно, без ошибок, в коих виноваты были моя молодость и излишнее доверие к людям; за это доверие приходилось расплачиваться.

Торговые дела отца были незначительны, я ими не интересовался и после смерти отца окончательно их ликвидировал. Отчасти этому способствовала неудача, постигшая меня на первых же порах моей коммерческой деятельности. На пристанях Енисея отцом были заготовлены три баржи: две с зерном и одна с мукой, предназначавшиеся к отправке в Енисейск. Отец, задолго до своей смерти, договорился с местными рядчиками, которые за свой счет строили сплавные баржи, грузили их зерном и направляли их к месту назначения. За каждый доставленный пуд муки или зерна им уплачивалось 10 копеек. На мое несчастье, две баржи потерпели крушение; одна из них, с зерном, села на мель. Целую неделю примитивными способами стаскивали эту баржу с мели и настолько расшатали ее корпус, что она дала сильную течь. Зерно, конечно, подмокло и погибло. Другая баржа, с мукой, на быстрине каменистого порога ударилась о скалу, разбилась и затонула.

Таков был результат моей начальной коммерческой деятельности. Мне явно не везло, потому что этим же путем, в течение десяти лет, эти же люди благополучно водили баржи с хлебом, принадлежавшим моему отцу. Тогда я совершенно отказался от торговой деятельности и всецело посвятил себя горному делу.

Судьба нашего медеплавильного завода

Оборудование медеплавильного завода, несмотря на разумную экономию и хозяйственность, обошлось в 150 тысяч рублей. За три года моей эксплуатации завода я вложил туда дополнительно еще 50 тысяч рублей. Содержание меди в руде на всех рудниках завода было вполне удовлетворительно, но инициаторами предприятия не было учтено, что в Сибири, кроме условий производства, немаловажное значение имели вопросы транспорта. Место добычи металла лежало далеко от рынков сбыта, и, чтобы попасть к месту назначения, нужно было проделать длинный путь. Медь отправлялась в Томск гужом, на крестьянских подводах, за 400 верст – 150 верст проселочными дорогами и 250 верст Московским трактом; лошади шли в непролазной грязи, почти по бездорожью. Только горькая нужда могла заставить крестьянина за ничтожную плату выполнять такой тяжелый труд. Но им надо было сколачивать копейку для оплаты государственных податей, а кроме извоза, заниматься было нечем.

От Томска медь шла на пароходе по Оби до Тюмени, а оттуда снова на лошадях, в тех же тяжелых условиях русского бездорожья, 400 верст до Перми. В Перми начиналась железная дорога, связывавшая Урал с Москвой, и до Москвы медь транспортировалась уже по железной дороге. Таким образом, полгода требовалось, чтобы доставить металл в Москву. В Москве медь продавалась по 14 рублей за пуд; транспортные издержки превышали 4 рубля с пуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.