полная версия

полная версияСевастопольский мальчик

Константин Михайлович Станюкович

Севастопольский мальчик

Повесть из времени Крымской войны

ГЛАВА I

I

На окраине красавца Севастополя, поднимающегося амфитеатром, на склоне горы, лепились белые домишки матросской слободки, в которой преимущественно жили жены и дети матросов и разный бедный люд.

Перед одной из хаток, в роскошное сентябрьское утро 1854 года, стоял черномазый пригожий мальчик, здоровый и крепкий, с всклокоченными кудрявыми волосами и с грязными босыми ногами, в не особенно опрятной старой «голландке» и в холщовых, когда-то белых штанах.

На вид мальчику можно было дать лет двенадцать-тринадцать. Его загорелое лицо, открытое и смелое, с бойкими глазами, дышавшими умом, было озабочено.

По-видимому, мальчик кого-то поджидал, не отводя глаз с переулка, спускавшегося в город. Только изредка не без зависти взглядывал на средину узкой улицы слободки, где неподалеку играла в бабки знакомая компания. В ней «черномазый» был признанным авторитетом и в бабках, и во всех проказах, и в разбирательствах драк и потасовок.

К нему уже прибегала депутация звать играть в бабки, но он категорически отказался.

– Маркушка! – вдруг долетел из открытого оконца слабый, глухой женский голос.

Черномазый мальчик вбежал в хату и подошел к кровати, стоявшей за раскрытым пологом, в небольшой комнате с низким потолком, душной и спертой.

Под ситцевым одеялом лежала мать Маркуши, матроска с исхудалым, бледным лицом, с красными пятнами на обтянутых щеках, с глубоко впавшими большими черными глазами, горевшими лихорадочным блеском.

Она прерывисто и тяжело дышала.

– Не идет? – нетерпеливо спросила матроска.

– Не видно, мамка! Верно, придет…

– Не зашел ли в питейный?

– Там нет… Бегал… Тебя знобит, мамка?

– То-то знобит. Прикрой, Маркушка!

Маркушка достал с табуретки старую шубейку, подбитую бараном, и накрыл ею больную.

Затем он поднес ей чашку с водой и заботливо проговорил:

– Выпей, мамка. Полегчает.

И с уверенностью прибавил:

– Скоро поправишься… Вот те крест!

И Маркушка перекрестился.

Больная ласково повела красивыми глазами на сына и отпила несколько глотков.

– Разве что не спустили тятьку с «Констенкина» по случаю француза… Видимо-невидимо пришло их на кораблях в Евпаторию с солдатами. Хотят шельмы на берег…

– Наши не допустят!.. – возбужденно проговорила матроска, сама торговавшая до последних дней на рынке разной мелочью. Как почти все на рынке, она повторяла, что французы и англичане не осмелятся прийти к нам, а если и осмелятся, то их не пустят высадиться на берег, и союзники с позором вернутся.

Разумеется, эти толки на рынке были отголоском того общего мнения, которое высказывала большая часть севастопольского общества.

Хоть Маркушка, как и подобало шустрому и смышленому уличному мальчишке, и видал на своем коротком веку кое-какие виды и кое-что слышал на Графской пристани и на бульваре, куда бегал слушать музыку по вечерам, – но еще не знал, что французы, англичане, турки и итальянцы уже беспрепятственно высадились первого сентября в Евпаторию [1] и, направляясь в Севастополь, заняли позицию на реке Альме, ожидая русских.

И потому Маркушка не без хвастливого задора воскликнул:

– Сунься-ка! Их Нахимов [2] шуганет, мамка!

– Дай только ему волю. Шуганул бы…

– А кто может не дать воли… Сам царь ему Георгия прислал…

– Князь Менщик [3] не пущает, Маркушка…

– Самый, значит, главный над всеми старик… Такой худой и храмлет… Видел его раз… Ничего не стоит против Нахимова.

– Лукав старик… Все хочет по-своему… И горд очень…

Матроска, повторявшая мнение о главнокомандующем князе Меншикове со слов мужа, лихого марсового на корабле «Константин» и пьяницы, причинявшего немало неприятностей своей жене и единственному сыну Маркушке во время загула, закашлялась и не скоро отошла и могла говорить.

Испуганная приступом кашля, больная с еще большим нетерпением ждала мужа, и ей казалось, что он нехорошо поступает… Дал знать через матросика, что забежит сегодня утром, а уж одиннадцатый час, а его нет…

И она сказала:

– Ты, Маркуша, думаешь, что тятьку не спустили на берег?

– Очень даже не спустили по случаю француза… Ни одного матроса нет в слободке… А то тятька бы пришел!

– А ты сбегай, Маркушка, на Графскую пристань… Шлюпку с «Костенкина» увидишь и скажи, чтобы тятька отпросился… Мамке, мол, недужно…

– А как же ты одна?

– Позови Даниловну… Посидит. Верно, дома?

– Куда идти старой карге! – не особенно любезно назвал Маркушка соседку, старую вдову боцмана.

И прибавил деловитым заботливым тоном:

– А без меня смотри потерпи, мамка! Ежели шлюпка с «Костентина» будет, духом обернусь! Молоко около тебя поставлю и воду.

Маркушка поправил одеяло и шубейку на больной, поставил у кровати кружку с молоком и чашку с водой, с серьезным видом потрогал голову матери и исчез.

Через минуту он сказал Даниловне:

– Присмотрите за мамкой, бабушка… Бегу в город…

– Зачем, чертенок? – сердито воркнула боцманша.

– Затем, что мамка послала… Посидите с ней… Будьте добренькая…

– Посижу… Плоха твоя мать… Ох, плоха…

– Вы, бабушка, перед ней не каркайте… Мамка выздоровит! – решительно вымолвил Маркушка, сдерживая желание обругать Даниловну одним из ругательств, имеющихся у него в памяти в большом запасе.

– И очень ты дерзкий, дьяволенок… Весь в отца-пьяницу… Мать твоя только хорошая… Для нее и войду… А вы оба…

Но конца Маркушка не слыхал.

Выйдя от Даниловны, он не удержался, чтобы не сказать на улице: «Старая ведьма!» И затем во весь дух полетел вниз по переулку.

II

Он спустился до Петропавловской красивой церкви, пробежал мимо каменной стены, окружающей большой сад, около дома командира севастопольского порта [4], – тот сад, куда нередко по вечерам перелезал через забор и лакомился виноградом и другими вкусными фруктами, – и когда вышел на главную улицу, то с галопа прямо перешел на шаг.

Во-первых, ему надо было отдышаться, а во-вторых, его поразило зрелище, которого он еще до сих пор не видал.

И он даже приостановился.

Он видел, что улица запружена матросами, которые на себе тащили большие орудия, и услышал, что орудия эти с кораблей и везут их на бульвар, чтобы поставить там, и на другие места на Южной стороне вокруг Севастополя.

Маркушка видел, как торопились куда-то адмиралы, направляясь по направлению к Графской пристани, заметил озабоченные их лица, обратил внимание, что и матросы очень серьезны, и, разумеется, подбежал к ним, чтобы увидать среди толпы матросов с «Константина».

Кто-то сказал Маркушке, что с «Константина» матросов еще нет.

Маркушка внезапно был охвачен тем же серьезным настроением, которое видел и сразу почувствовал и в матросах, и в офицерах, бывших при них, и в адмиралах, куда-то спешивших, и в партии арестантов, которые позвякивали кандалами на ходу, направляясь к себе домой на блокшив обедать после работ, и в конвойных, во всех лицах, которые в это утро встретил Маркушка на Большой улице. Если б он не несся во всю силу своих ног и своей здоровой груди из слободки вниз, то увидал бы и раньше встревоженные лица.

Маркушка встретил знакомых мальчишек, прибежавших поглазеть, и от них узнал, что «крупы» (солдат) нет. Все ушли прогонять француза и англичанина.

Но и уличные мальчишки уже не говорили с прежней самоуверенностью насчет того, что француза прогонят.

За это Маркушка их обругал, наскоро подрался с одним и вприпрыжку побежал на Графскую пристань, ловко проскальзывая между пешеходами на тротуаре.

Через несколько минут Маркушка добежал до белой колоннады перед Графской пристанью и, перепрыгивая ступеньки, спустился вниз.

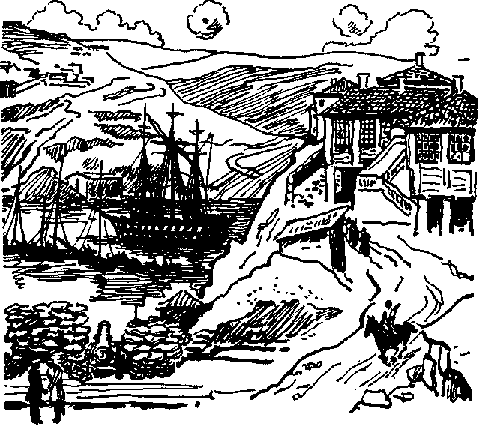

Перед глазами Маркушки была знакомая картина.

Ласковая синева заштилевшего большого рейда, сверкающая под солнцем, и много военных кораблей. Вблизи у самой пристани, на мыске, каменный полукруглый форт, известный под названием Павловской батареи. Влево, у выхода в море, большие, каменные и такие же полукруглые форты в несколько ярусов со множеством амбразур, из которых чернели орудия, направленные к входу.

Никто в Севастополе и не мог подумать, что с моря может ворваться чей-нибудь флот перед этими тысячами орудий.

Никто не предполагал, что корабли придут с десантом, чтоб взять Севастополь сзади.

Маркушка стал спрашивать гребцов с военных шлюпок, дожидавшихся у пристани, нет ли шлюпки с «Константина».

Все отвечали отрицательно.

Маркушка смотрел на знакомый ему щегольский трехдечный корабль «Константин» под контр-адмиральским флагом на крюйс-брам-стеньге, который стоял вблизи Павловской батареи.

На нем, как и на других кораблях, шли работы по подъему и спуску орудий на шаланды, стоявшие у бортов.

И Маркушка догадался, отчего отец не мог забежать к матери.

Но все-таки надо исполнить ее поручение и подождать: не придет ли шлюпка с «Константина».

А в ожидании Маркушка пошел с Графской пристани на соседнюю, откуда на «вольных» больших шлюпках пассажиры переезжали из города на Северную сторону, на противоположном берегу бухты. Там было несколько строений поселка, и оттуда шла почтовая дорога на Симферополь и дальше в Россию.

Маркушка удивился, что на Северную сторону много отваливало шлюпок с дамами, и с ними был багаж. Были и отставные офицеры с пожитками.

Он видел и большие шлюпки, нагруженные домашними вещами. Увидал проходивший мимо тяжелый военный баркас с дамами и детьми и на баркасе много сундуков и чемоданов; сзади подвигалась шаланда, нагруженная мебелью и экипажами.

Маркушка был заинтересован этим необычным наплывом господ. Господа редко переезжали на Северную сторону. Он знал, что обыкновенно пассажирами были татары с пустыми корзинами из-под фрукт и разный рабочий люд без поклажи.

Зачем господа уезжают из Севастополя, когда в нем так хорошо? И погода не очень жаркая, и по вечерам музыка на бульваре, и фрукт так много.

Любознательному мальчику очень хотелось узнать, отчего вдруг собрались барыни, как звал Маркушка всех женщин в шляпках.

Но спросить было некого.

Знакомого перевозчика, отставного матроса, известного Маркушке под именем хорошего «дяденьки», который не раз даром перевозил мальчика на Северную сторону и обратно, когда он просил «дяденьку» позволить прокатиться по морю, и не раз разговаривал с ним и если ругался, то больше ласково, – этого «дяденьки» с его шлюпкой не было.

А он бы объяснил!

Но очень скоро знакомый худощавый старый перевозчик пристал к берегу с несколькими пассажирами с Северной стороны.

Он тяжело дышал, уставший после нескольких рейсов подряд. Пот градом катился по его изрытому морщинами лицу с маленькими острыми глазами и сизым крупным носом, и яличник наотрез отказался немедленно везти пассажиров, пока не «войдет в силу» после передышки.

Он тотчас же достал из шлюпки один из арбузов, взрезал его и стал есть сочные куски, закусывая их круто посоленным ломтем черного хлеба.

– Здравствуйте, дяденька! – обрадованно воскликнул Маркушка, подбежав к шлюпке перевозчика.

«Дяденька», которого по справедливости Маркушка мог бы называть дедушкой, кивнул мальчику коротко остриженной седой головой и вместо того, чтоб подать своему маленькому приятелю побуревшую, с вздувшимися жилами руку, протянул арбуз и ломоть хлеба и сказал:

– Закуси, Маркушка!

Маркушка немедленно впрыгнул в шлюпку и в минуту прикончил арбуз и хлеб. Затем, по-видимому, находя, что сидеть на банке для пассажиров неудобно, Маркушка вскочил на борт шлюпки, опустив ноги в море.

Маркушка озабоченно заболтал своими грязными ногами в воде и, повернувши всклокоченную голову, слегка прикрытую такою же измызганной матросской фуражкой, какая была и на затылке «дяденьки», спросил его, указывая арбузной коркой на публику, которая суетилась около шлюпок, нагружаемых пожитками:

– Куда это они повалили, дяденька?

– Пострел ты, Маркушка. С башкой мальчонка! А не смеканул? – протянул старик.

И, покончив с куском арбуза, не без иронической нотки в своем спокойном, ленивом голосе прибавил:

– Утекают из Севастополя.

– Зачем им утекать?

– Струсили… Опасаются, как бы французы их не забрали… Известно, дуры… Зря засуетились! – понизив голос, сказал «дяденька».

Маркушка соскочил с борта и подсел к «дяденьке».

– Да разве французы могут сюда прийти, дяденька? Ведь не смеют?

И глаза Маркушки засверкали.

– То-то посмели, Маркушка, ежели высадились. Жидкий, братец ты мой, народ, а поди ж – полагает о себе…

– Разве допустили, дяденька?

– Допустили… Может, заманивает Менщик, чтобы их сразу, подлецов, погнать домой… Не лезь, мол, в гости… Не приглашали!.. Менщик – старая лиса. Он их объегорит…

И, словно бы внезапно озлобляясь на что-то, старик возбужденно проговорил:

– А к Севастополю не подпустит… Не смеет. Ежели сразу и не прогонит француза, вернись сюда… Не оставляй без призора наш Севастополь! Не пускай сюда… французов да гличан. Только дай нам помогу… А матросики небось не отдадут Севастополя. Нахимов так и сказал: «Не отдадим, братцы!»

Маркушка жадно слушал старика и не мог сообразить, как это возможно, чтобы такой жидкий народ, как французы, мог прийти к Севастополю и чтобы наши не прогнали их немедленно, как только они высадились.

И хоть он и почувствовал, будто что-то неладно и французы могут прийти – недаром же «дяденька» допускал, что «старая лиса» сразу не прогонит, и недаром же барыни утекают, – но словно бы желая избавиться от этого чувства и подбодрить себя, Маркушка, взволнованный, со сверкавшими глазами, проговорил:

– Не отдадим, дяденька!

– То-то и есть… А это пусть опасаются которые трусы, Маркушка… Есть такие… Перевозишь… Наслушаешься разговоров… А ты, Маркушка, видно, прокатиться захотел? – спросил «дяденька».

Маркушка объяснил, зачем пришел. Он рассказал, как тяжело дышит мать и как долго кашляет, и, рассчитывая, что «дяденька» все знает, спросил:

– Ведь мамка не помрет? Вы как полагаете, дяденька?

– Зачем ей помирать? Она матроска молодая. Отлежится… Простуда и выйдет. Не сумлевайся, Маркушка… Молодца! Заботливый ты сынишка!

И «дяденька» потрепал Маркушку по спине и прибавил:

– Давай на «Костентин» смахаю. Отцу скажу, ежели пустят. Только вряд ли дозволят матросу на берег. Видел, какая спешка против француза…

– Спасибо, дяденька! – горячо промолвил Маркушка, тронутый предложением перевозчика. – Вот и катер отвалил с «Костентина». Попрошу гребцов… Прощайте, дяденька! Так мамка выправится, дяденька?

– Сказано – выправится! – уверенно ответил «дяденька», пожимая руку Маркушки.

И Маркушка побежал на Графскую пристань и спустился вниз.

Через несколько минут безукоризненной гребли двенадцати гребцов в белых рубашках на катере были сразу убраны весла, и катер, тихо прорезывая прозрачную синеву воды, остановился у ступеньки пристани.

Из катера выскочили два офицера – один постарше, другой молодой – и пожилой старший врач.

Увидав Маркушку, молодой мичман остановился и спросил:

– Ты что здесь делаешь, Маркушка?.. Иди за мной, чертенок. Опять дам записку снести, и получишь гривенник…

– Никак невозможно, Михайла Михайлыч!..

– Отчего?

– Мать очень больна и велела дать знать тятеньке на «Констентине»… Может, отпустят… хоть на полчасика. Попросите, барин, за тятьку. А я при мамке… хожу за ней.

– А как фамилия твоего тятьки?

– Ткаченко… фор-марсовой, ваше благородие!

Мичман достал из кармана книжку и карандаш, вырвал листок и на спине Маркушки написал просьбу отпустить на берег фор-марсового Ткаченко к умирающей жене.

«Умирающей» назвал добрый, жизнерадостный мичман для большей убедительности.

Он отдал записку унтер-офицеру на катере и велел немедленно передать старшему офицеру.

– Есть, ваше благородие.

А Маркушке мичман сказал:

– Твое дело сделано, Маркушка. Отца спустят на берег… Я прошу за него…

Маркушка благодарил.

– Доктор был у матери?

– То-то не был, ваше благородие.

– Дурак! Мне бы сказал. Иди за мной!

И, торопливо поднимаясь по лестнице, мичман кричал:

– Доктор! Иван Иваныч! Подождите!

Рыжеватый доктор остановился.

– Ну что вам, пылкий мичман?

– Не откажите, голубчик, посмотреть мать этого чертенка. Жена нашего молодца фор-марсового Ткаченки. Очень больна. Не встает с постели.

– Дюже исхудала! – вставил Маркушка.

Доктор спросил у Маркушки адрес и обещал быть скоро в матросской слободке.

– Так беги домой, Маркушка… И твой тятька и доктор придут… Обрадуй мать…

– И дай вам бог за вашу доброту, Михаил Михайлыч. Сколько вгодно буду носить вам письма.

– Скоро, Маркушка, не придется… А вот тебе гривенник… Купи себе чего хочешь.

Маркушка заложил монету для верности за щеку и пустился во весь дух домой.

Скоро, едва переводя дух, он вошел в комнату, положил на табуретку около кровати виноград и несколько груш и радостно произнес:

– И тятька придет… И дохтур будет… И дяденька-яличник сказал, что ты скоро оправишься – только вылежись, мамка! Дяденька понимает, не то что какие вороны…

Озноб у чахоточной прошел. Ей было лучше. Вести Маркушки значительно подбодряли матроску.

И, любуясь своим смышленым сыном, она с радостным восхищением проговорила:

– И какой же ты умный, Маркушка! И как ты все это обработал. Рассказывай… И откуда виноград?.. Откуда дули?.. Ишь побаловал мамку… Ешь сам, я немного…

– Не стибрил ли твой Маркушка у татар?.. Он у тебя, матроска, шельмоватый! – промолвила, тихо посмеиваясь, Даниловна.

– Вот и клеплешь, Даниловна… Ах, ядовитая ты какая!.. Это ты напрасно бога гневишь… Вовсе не хорошо… Мой Маркушка не таковский!.. – говорила, волнуясь и раздражаясь, больная.

– Брось, мамка… Пусть она брешет… Побрешет и уйдет! – презрительно кинул Маркушка.

И, не обращая ни малейшего внимания на старую боцманшу, достал из кармана штанов пару тарани и булку и сказал матери:

– Я, мамка, вот и тарани себе купил и булку для тебя… Попьешь с чаем… Знакомый мичман Михайла Михайлыч подарил гривенник… Страсть добрый… Встрелся на Графской… Он и исхлопотал, чтобы тятьку пустили к нам… Он и доктора испросил… Одним словом…

И, возбужденный, видимо торопясь рассказать матери все, что видел и слышал в это чудное сентябрьское утро, воскликнул:

– А что, мамка, в Севастополе!.. Француза-то допустили на берег в Евпатории…

– Допустили? – протянула чахоточная.

– То-то допустили… И Менщик со всеми солдатами там… прогонять… Сказывают, француз жидкий народ… Прогонит обманом, если их много… И на улицах матросы… Орудии с кораблей везли… Чтобы поставить их кругом Севастополя. А многие, которые дуры, барыни наутек, зря струсили. Разве Нахимов пустит француза в Севастополь? Дяденька так и сказал, что никак невозможно!

Отрывочные, возбужденные слова Маркушки взволновали больную в первые мгновения.

Но уверенность чахоточной, которая и не допускала мысли о том, что дни ее сочтены, слышалась в ее проникновенном голосе, когда она проговорила:

– Не придет француз! Он безбожник! Господь нам поможет… Наша вера угодней богу.

И, выпростав из-под одеяла исхудалую бескровную руку, матроска перекрестилась; ее губы что-то прошептали – вероятно, молитву и о Севастополе, и о скорейшей поправке.

Маркушка никогда не думал о таких деликатных вопросах. Он, разумеется, не понимал, чья вера лучшая, так как дружил и с «дяденькой», и со старым одноглазым татарином Ахметкой, который нередко угащивал Маркушку в своей фруктовой лавчонке и виноградом и попорченными фруктами, дружил и с портным евреем Исайкой, жившим в слободке, который дарил ему лоскутки, помог сладить большой змей и, посылая его с поручением, всегда давал три или пять копеек и в придачу еще – маковник или горсть рожков.

Но слова матери о французах были очень приятны Маркушке. Он перекрестился вслед за матроской и горячо воскликнул:

– Дай бог всех французов до одного перебить!

И, подсев к окну, стал чистить тарань, глотая слюни и предвкушая вкусную закуску.

Несколько минут царило молчание. Даниловна о чем-то загадочно думала, и злорадная усмешка кривила ее беззубый рот.

Старая, с угрюмым морщинистым лицом и злыми маленькими пронзительными глазами, похожая на ведьму, поднялась Даниловна с табуретки. Ее сгорбленная, приземистая и крепкая еще фигура выпрямилась и стала будто выше. И, обращаясь к больной, она заговорила, слегка шамкая, каким-то зловещим голосом:

– Видно, и милосердному конец терпению… Велики грехи Севастополя… И накажет за это господь… Ой, накажет!»

Матроска беспокойно вздохнула. Она чувствовала, что Даниловна закаркает, и в то же время не спускала с нее жадно-любопытных и тоскливых глаз.

А Даниловна продолжала:

– Недаром дурачок Костя пророчил… Небось слышала, что говорил?

– Мало ли что брешет дурачок…

– Думаешь, мы умные? А он дурачок, может быть, блаженный, и бог ему внушает… Третьего дня его форменно «приутюжили» в полиции… А он никого не испугался… Поплакал и все свое бормочет… Неспроста, значит, говорит… И попомни, матроска… Быть великой беде… Не замолить грехов… Накопились на всех – и на вышних начальствах, и их барынях, и на матросах, и матросках… Господь и отступился… Может, князь Менщик изменщик перед нашим императором, ежели допустил высадку?.. Разве можно с моря допустить?.. Николай Павлыч прикажет Менщика в кандалы да с фельдъегерем прямо во дворец… «Как смел, такой-сякой, князь?..» А старый, что пустил француза, лукав, матроска… Отвертится от самого Николая Павлыча… Император не сказнит… А тем временем француз и турка нагрянут. Всех перекокошат. У француза такие ружья, что за версту бьют [5] и заговоренные Бонапартом – антихристом… Наш солдат и не видит француза, а у солдата пуля в самое сердце… Убит… И как войдут в Севастополь, сейчас турка всех жителев прикончит… без разбора сословий… Только каких молодых заберут и на корабль… вроде как в крепостные пошлют турецкому султану… И все разграбят… И камня на камне не останется… Дьявол-то во всей силе с французами объявится… Бог все ему позволит… Пропадай, мол, грешный город!.. А ты: не придут! Жалко тебя, хворая, что не скоро тебе оправиться… Ушла бы из Севастополя со своим щенком. А я оставлю дом и… гайда… Не согласна пропадать… Прощай!..

И Даниловна пошла в двери.

Ее слова произвели на чахоточную сильное впечатление. Поражен был и Маркушка.

Но, когда он взглянул на мать и увидел выражение ужаса в ее лице и слезы на ее щеках, он бросился к матери и сказал:

– Мамка! А ты не верь… ведьме. Она брешет!..

И затем подбежал к окну, высунулся в него и крикнул Даниловне:

– Ведьма!.. Ведьма! С перепуги набрехала… Ведьма! Старая карга! На том свете за язык привесят…

– Подлый щенок! Тебя первого француз убьет!.. – прошипела Даниловна.

– Он не придет… А вот я возьму да и убью ведьму… Только приди. Утекай лучше к французам… Сама французинька!

И Маркушка кричал, пока Даниловна не скрылась в своей хате:

– Ведьма-французинька… Ведьма-изменщица!

Матроска только простонала. Но не от боли, а от тоски и обиды за свое бессилие.

Еще бы!

Даниловна страшно накаркала Маркушке, и матроска не могла подняться с постели, чтобы по меньшей мере выцарапать глаза «подлой брехунье».

Но больная все-таки почувствовала значительное душевное облегчение, когда слышала, как хорошо «отчекрыжил» Маркушка старую боцманшу.

И с гордостью матери, любующейся сыном, радостно промолвила:

– Ай да молодца, Маркушка! Не хуже настоящего матроса отчесал ведьму.

– То-то! Не баламуть. Не смей каркать, изменщица! – все еще взволнованный от негодования и сверкая загоревшимися глазами, воскликнул Маркушка.

– Изменщица и есть…

– А то как же? По-настоящему следовало бы прикокошить старую ведьму… Как ты думаешь, мамка?

– Ну ее… Из-за ведьмы да еще отвечать?.. И так навел на ее страху… Не трогай… Слушайся матери, Маркушка!

– Не бойсь, мамка… Не трону… Черт с ней, с ведьмой. Больше не придет к нам баламутить… Наутек поползет.

Матроска успокоилась и скоро задремала.

А Маркушка, уже отдумавший «укокошивать» Даниловну и довольный, что заслужил одобрение матери за «отчекрыжку» старой «карги», стал продолжать свой обед – тарань и краюху хлеба – и, прикончив его виноградом, тихонько подошел к постели.