полная версия

полная версияПолная версия

Владимир Соловьев против Данилевского

Этому пластическому, поющему и движущемуся воплощению как философии христианства, так и его истории, этой художественной материализации их мы, православные, обязаны тем, что многое множество даже безграмотных простолюдинов наших достаточно для их умственных сил знакомы с основными догматами христианского учения. Если в высших умственных сферах христианства в свое время догмат создал обряд и, так сказать, воплотился в нем столь прекрасно, если догмат наш в обряде нашем дышит, то в дальнейшей практической жизни христианства, несомненно, обряд хранил догмат; видимое искусство Церкви обучало народ скрытой в нем и мало доступной большинству богословской науке, популяризировало ее. Обряд православный есть предмет до того важный по непосредственному психическому действию своему не только на простой народ, но и на образованных людей, что исключительно ему мы несомненно в наше время обязаны тем, что многие полуверующие и даже вовсе в сердце своем неверующие не отпадают окончательно от Церкви. Так как мягкость и впечатлительность современных сердец, сопрягаясь у многих с умственным (вовсе, впрочем, неосновательным) самомнением, делает то, что потребности любви в людях нынче гораздо сильнее потребностей веры, то и не веруя или очень слабо веруя, многие сердцем продолжают Церковь любить. Любовь эта к Церкви легче и удобнее всего находит себе исход в сердечной привязанности к обрядовой стороне, к богослужению. Как ни ленивы наши современники на все то, что не приносит им немедленной практической пользы, но все-таки хоть изредка хочется им постоять у поздней обедни в церкви, причаститься, полюбоваться на крестный ход, прослушать ''Христос Воскресе» на Пасхе, поглядеть на какой-нибудь монастырь. Господь знает, скольких людей эти второстепенного достоинства чувства сохранили для Церкви и впоследствии обратили к ней! Если сильная вера в Церковь непременно хоть сколько-нибудь (смотря по характеру личному) усиливает любовь к ближнему, к православной родине, к семье, то любовь к Церкви (выражающаяся обыкновенно в любви к ее обрядности) рано или поздно может привести к вере. Захочется жить и руководиться тем, что так нравится.

Теперь мы все пользуемся и без учености, и без философствования всем готовым в обрядовых формах церковности и большей частью через любовь к обряду соглашаемся подчиняться хотя слегка и мудростям догмата.

Но вначале необходима была огромная работа ученой и отвлеченной мысли для упорядочения, для создания и воплощения всего того, чем мы теперь, как готовым и конкретным, пользуемся.

Была, значит, и после времен Аристотеля, Гиппократа, Плиния, Цельзия большая ученость, требовался большой умственный труд; но не было тогда науки такой, какой мы ее теперь понимаем. Не было ни настоящей, сознанной и возведенной в принцип науки для науки (не было монографий «о нервной системе морского таракана», например); не было и вытекающей из нее науки прикладной, утилитарной, дошедшей, наконец, почти до безумия и разврата своими телефонами, фонографами, электрическими освещениями и т. д.

Человечество ко временам Ария, Николая Мирликийского, Василия Великого и Юлиана Богоотступника отказалось надолго и сознательно, философски отказалось, от дальнейшего движения по пути Гиппократов и Плиниев, Аристотеля и т. д.

Варварские нашествия благоприятствовали, правда, этому настроению умов, но, разлившись во всей силе гораздо позднее, не они его создали. Создало его отрицательное отношение новых и вполне сознаваемых ученых идей к результатам и к практике предыдущей образованности.

Вопрос, не близится ли то время, когда человечество снова откажется от предыдущих выводов и предыдущих (европейских) пристрастий? Это было бы весьма желательно.

Конечно, теперь времена не римские, а «романо-германские». Материал науки в нынешнее время огромен; влияние ее теперь в иных отношениях истинно ужасно по силе и по кажущейся неотразимости своей.

Предрассудок в пользу науки нынче в среде так называемой «интеллигенции» представляется с первого взгляда всемогущим и необоримым. Но не ошибка ли это?

Ведь «угол отражения равен углу падения»; крайность одного вызывает крайность противоположного. Сильные укрепления вызвали усиленную стрельбу; сильная стрельба вызвала еще более сильную оборону, обшивание крепостей и кораблей броней, а с другой стороны, развитие земляных укреплений, которые легче чинить.

Дальняя ружейная и пушечная стрельба в поле вызвала и новые приемы атаки, снова успешные.

Во всем есть точка насыщения, и после этой точки, после этого предела – реакция. Там, где точка насыщения есть точка вымирания или разложения, реакция уже невозможна; там, где реакция возможна, возможно превращение, выздоровление, усиление и т. д.

Не могло, повторяю, то христианство, которое мы знаем, готовое, выработанное, живое, стать таковым без крайнего и сознательного отвержения многого из плодов предыдущей цивилизации.

Я думаю, что и для ближайших, наступающих веков (а не годов) есть также признаки чего-то подобного. И если мои предчувствия когда-нибудь сбудутся, то переворот этот угрожает больше, по моему мнению, торжествующей ныне прикладной науке, чем скромно-кабинетным изучениям «хартий» или горячим спорам «тружеников» об «образе жизни русских дождевых червей».

Эти невинные (а быть может, кто их знает, и полезные) занятия могут быть пощажены и тогда (ибо ничто дотла и бесследно не уничтожалось никогда), но едва ли тот дух, который подарил нам пар, электричество, телефон, фонографы и т. п., имеет бесконечную будущность. Ничто, говорю я, не пропадает бесследно на этой земле, но ничто и не держится без конца.

Если же все имеет свой предел, то почему же и точным наукам не наткнуться наконец на свои геркулесовы столпы?

И отчего же в особенности этой проклятой оргии прикладных физико-химических усовершенствований не найти свою точку насыщения в разумном же и не совсем уже позднем негодовании человечества?

А если так, то отчего бы нам, русским, не стать нововводителями в таком великом, умственном деле?

Отвержение (сначала в ученой теории, а потом и в общественной практике) этой веры в пользу слишком страстного обмена, движения и всесмешения состоит в самой тесной связи с теми возможностями более прикрепленного, более расслоенного, менее подвижного общественного строя, о котором я в прошлый раз говорил.

Как в самой жизни все разрушительные явления современности: парламентаризм, демократизм, слишком свободный и подвижной капитализм и не менее его свободный и подвижной пролетаризм неразрывно связаны с ускорением вообще механического и психического движения (с паром, электричеством, телефонами и т д.); так и умственное течение конца XIX века в России, начавшееся с противодействия тем из этих антистатических явлений, которых вред больше бросался в глаза (т. е парламентаризму, пролетаризму (безземельности), безверию и т. д.), может по мере созревания самобытности нашей добраться наконец и до всего этого, несомненно весьма опасного торжества химии, физики и механики над всем живым, органическим, над миром растительным, животным и над самим человеком даже…

Ибо человек, воображая, что он господствует над природой посредством всех этих открытий и изобретений, только еще больше стал рабом ее; убивая и отстраняя одни силы природы (вероятно, высшие) посредством других, более стихийных и грубых сил, он ничего еще не создал, а разрушил многое и прекрасное, и освободиться ему теперь от подчинения всем этим машинам будет, конечно, нелегко!

Если излишняя подвижность общественного строя, неустойчивость личного духа и излишняя поспешность сообщений связаны в жизни тесно, то почему именно русским молодым ученым не могла бы предстоять такого рода двоякая широкая и самобытная деятельность:

Отрицательное отношение ко всей этой западной подвижности; положительное искание более организованного строя для своей отчизны? И тут опять возможно некоторое приблизительное примирение: нового культурного типа Данилевского; трехосновности Платона; теократии Соловьева. Если же этим теориям из тиши кабинетов придется когда-нибудь выйти и на поля международной брани, тем лучше! Избави Боже Россию безумно подчиниться идеям «вечного» этого мира!

XII (окончание)

Теперь вопрос: возможна ли русская или вообще национальная наука?

И еще другой – что называть наукой именно русской?

Нельзя, конечно, по поводу таких обширных и глубоких вопросов распространяться слишком в тесных пределах фельетонной статьи; но можно и здесь кратко напомнить об очень простых вещах по данному поводу.

Русским научный труд может назваться: во-1-х, просто по происхождению (по национальности автора); во-2-х, по материалу, по предмету; в-3-х, по особенностям духа, по освещению этого материала. Последнее глубже всего, и то сочинение, открытие или изобретение, в котором более, чем в других, выразилась оригинальность автора, происшедшая из счастливого сочетания его индивидуальных сил с особенностями его исторической среды, имеет право назваться по преимуществу национальным.

Два первые рода трудов, изобретений и открытий, – называемые русскими, положим, по происхождению автора и по предмету исследования или открытия, – едва ли заслуживают такого названия.

Электрическая свечка Яблочкова – ничего ни по предмету, ни по духу русского в себе не имеет; это не русское, а обще-буржуазное пошло-космополитическое изобретение европейца, носящего (к сожалению) русскую фамилию. Это крошечный шажок русского человека на общепринятом нынче европейском пути, – с высших точек зрения не заслуживающий никакого серьезного внимания.

Несколько иначе уже можно взглянуть на движение посредством сжатого воздуха, которого опыты производились у нас – в 60-х годах около Петербурга. Изобретение это тогда приписывалось не специалисту-инженеру, а русскому учителю Барановскому.

Это, разумеется, многозначительнее электрических свечек; вообразим, в самом деле, что эти опыты русского человека возобновились бы в больших размерах и с величайшим успехом; разумеется, переворот в практической жизни произошел бы великий. Не лишаясь столь привычной нынешнему человечеству быстроты движения и общения, мы могли бы избавиться от той необходимости уничтожать леса (и вообще топливо), которая столь основательно приводит многих в ужас и отчаяние.

Переворот в сфере хозяйственной, экономической мог бы произойти большой и во многих отношениях значительный и полезный. Это изобретение имело бы уже и по многозначительности своих последствий, и по некоторой самобытности своей больше бы прав назваться русским, чем электрические свечи.

Автор русский, и переворот глубокий – произведен первоначально в России.

Сущность главного дела (быстрота сообщения) не изменилась бы, положим, но изменились бы значительно – способы, средства, приемы.

Теперь – сделаем мысленно еще больший шаг.

Почти в одно и то же время два русских весьма ученых человека предпринимают совершенно независимо один от другого – каждый свой долголетний и солидный труд.

Один, – влекомый жаждой умственной независимости от Запада, – задает себе обширную задачу: исследовать законы всех этих сообщений, движений и передвижений – в человечестве.

Он различает в нынешней лихорадке общения две стороны: 1) само ускоренное движение и 2) средства, орудия этого ускорения.

Предположим при этом, что этот будущий русский ученый, человек, как говорится, живой, имеющий и сердце, одаренный фантазией, прозу и механику нынешней жизни ненавидящий, но в науке желающий все-таки быть не тенденциозным и точным. Он патриот, он нечто вроде славянофила, положим; ему приятно было бы видеть, что его русская отчизна не слишком общается с Европой, что бесполезная в большинстве случаев поездка «за границу» становится все затруднительнее, дороже, неудобнее. Он хочет, чтобы русские не только управлялись бы по-своему, не только бы мыслили самобытно, но даже и жили не по-европейски, а своеобразно. Поэтому он боится и не любит самого этого быстрого общения; пустое слово «застой» – его не пугает; он очень бы желал, чтобы его большое долголетнее сочинение навело бы просто ужас какими придется точными расчетами, доказательными угрозами, неопровержимыми цифрами и т. д. … Это его гипотеза, это его «благочестивое желание»; но он ученый. Он должен сдерживать свою мечту; он вынужден не слушаться слепо своего сердца; он желал бы веровать тому, что ему по сердцу, но он хочет быть строгим скептиком. Он вспоминает при этом историю одного американского ученого – Мортона.

Мортон был человек гуманный; во время существования рабства в Соединенных Штатах он, движимый добрым сердечным чувством, задумал доказать посредством измерения многих черепов, что негры совершенно равны белым по способностям своим и что неправы те люди, которые хотят их вернуть к зависимости на основании их будто бы низшей природы. В начале своих занятий Мортон был доволен; измерение многих черепов дало результат положительный: общая вместимость черепов европейского племени не превосходила вместимости африканского черепа. Но Мортон, при всем человеколюбии своем, был настоящий ученый по настроению ума; он усомнился в своем выводе.

Он вспомнил, что современные ему физиологи готовы согласиться в том, что передние части мозга соответствуют высшим душевным процессам, а задние – низшим, более стихийным, волевым, животным. Он придумал вставлять какую-то перегородку внутри черепов и стал тогда сызнова измерять относительную вместимость передней и задней половины; результат тогда оказался иной – отрицательный. У европейского племени – передние части были обширнее, у негров – задние. И Мортон, публикуя результат своих наблюдений, сознавал, что его исходная точка была ложная и что рабы-негры своим белым господам вообще не равны по природе своей. Точно так же хочет действовать и воображаемый мною русский ученый.

– Пусть у меня будет наклонность к уничтожению или замедлению этой общечеловеческой подвижности вообще, – но я не дам ей воли над выводами моими. Увидим!

Подумавши так, он приступает к своему многолетнему труду и для приготовительной проверки себя самого, прежде всего приступает к истинно исполинскому исследовательскому вопросу:

– Были в истории эпохи глубоких переворотов и разрушений. Перед этими разрушениями и падениями не усиливались ли точно так же, как и теперь, подвижность и обмен? Положим (я говорю, положим), что история последних дней Египта (при Псамметихе, Нехао и Псамметисе ), история Афин, Карфагена и Рима – утверждают его в этой мысли. Положим, что история новейших восточных царств приводит его к тому же. Но остается нетронутым еще главный вопрос:

Западные германские варвары разрушили Западную Римскую Империю, мусульмане разрушили сперва Персидское царство огнепоклонников, потом христианскую Византию… Их самобытные вкусы, их новые потребности способствовали уничтожению многих форм предыдущей исторической жизни, но действительно ли приостановились при этих завоеваниях и разрушениях те движения обмена и общения, которые были приобретены человечеством перед концом предыдущих культурных периодов. Или нет? Положим, изменились формы, цели, средства, направления и пути этого общения; но изменилась ли количественно сама уже приобретенная прежде скорость и учащение этого общения? И если же она уменьшилась, то насколько и надолго ли? И потому есть ли надежда и нам, русским, еще раз повлиять сильно на это разрушительное, антистатическое ускорение?..

(В подобном практическом выходе, допустим, что снова просвечивает несколько тенденциозный луч – сердечного национализма, нестрого научный отблеск переродившегося (с разрешения самого И. С. Аксакова, смотри предисловие к биографии Тютчева) в живом развитии своем славянофильства. Но мой ученый все не дает этому душевному свету ослепить свой ум и все усиливается быть сухим скептиком.)

После долгих трудов, разочарований, успехов, надежд и даже страданий он, подобно Мортону, наконец, получает результат, который удовлетворяет его умственно, огорчает – сердечно.

Нельзя очень сильно повлиять на замедление этого движения. Можно, но мало и ненадолго. Движение это скоро (в историческом смысле скоро) возобновится с новой силой.

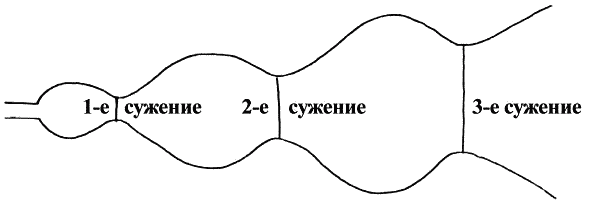

Правда, в истории оно замедлялось несколько, после истощения старых государственно-культурных сил, но ни разу уже до прежних ранних, степеней медленности не доходило обратно. Размах обменного движения, сужаясь несколько после культурно-государственных погромов, уже не мог ни разу сузиться до размера более ранних сужений и, разрастаясь снова, всякий раз разрастался шире и интенсивнее, в виде следующего чертежа:

Так (вообразим для примера) действует один будущий русский ученый.

Конечно, этот труд (даже и с таким полуотрицательным для самого автора выводом) уже несравненно больше заслуживает названия русского труда, русского открытия, русской науки, чем казенно-европейская выдумка Яблочкова и даже чем более самобытный опыт Барановского.

Я сказал выше, что предполагаю в будущем двух русских ученых, одновременно, но независимо друг от друга предпринявших серьезные труды. С первым из них я кончил. Теперь о другом.

Я воображаю, что этот второй – страстный орнитолог и птицевод. Допустим, что он имеет большие средства и умеет создавать новые типы и разновидности птиц; обладает в высшей степени уменьем заниматься искусственным подбором. Так как мыслящие люди никогда не могут быть все одного мнения, то я готов разрешить этому второму ученому быть приверженцем Дарвина, несмотря на все мое собственное отвращение к этой теории случайностей, как называют систему Дарвина его противники. Он последователь Дарвина и верит в возможность весьма значительного перерождения видов и даже родов. Он, сказал я, богат; он окружает себя учеными помощниками с целью выработать большую птицу для быстрого, безопасного и покойного сообщения.

Он не враг сообщений, как предыдущий; но он находит опасным для человечества это нынешнее господство неорганических, отвлеченных каких-то сил над силами живыми, органическими. Пусть будет быстрое и частое общение, но иными средствами, не паром, не железом, не воздухом даже, но по воздуху, невысоко над землею (если кто не желает ), и не машиной, а птицей. Он делает долго опыты над страусом, с одной стороны, над альбатросом и фрегатом, с другой…

Он даже умирает, не окончивши вполне своей задачи; но мысль подана, путь проложен; перерождение этих птиц началось. Другие докончат его дело.

[Это, конечно, тоже был бы переворот великий.] И такой ученый стоил бы названия русского ученого.

Предположим еще в заключение и третьего мыслителя русского или вообще славянского, который бы пошел еще дальше и глубже – и сказал бы потомкам нашим: И это всё вздор. Оно не беда, положим; занимайтесь, пожалуй, и этим, – но важно то, что всему близок конец. И стал бы с поразительным успехом доказывать, что хотя мы, славяне, и положили некоторый кратковременный предел всечеловеческому прогрессивному гниению, но даже самые великие политические успехи наши и в Азии, и в Европе таят в себе нечто трагическое и жестокое. Скоро и неизбежно, фатально мы будем господствовать над целым Старым Светом; но, господствуя, мы расплывемся в чем-то неслыханно космополитическом. Это неслыханное не будет ли последним? Не повторяем ли мы в новой форме историю старого Рима? Но разница в том, что под его подданством родился Христос, под нашим скоро родится – Антихрист?..

……………..?…………….

[ – Бдите, да не поглотит Вас!..] Бодрствуйте же.

……………..?…………….

Предполагая и такого славянского мыслителя, я предположил в то же время, что он будет иметь успех; а для такого успеха в наше ли время или через целый век позднее – все равно нужна ему большая ученость.

Такое сочинение не было бы собственно научным по цели; но оно, чтобы иметь действительное влияние, должно быть ученым, должно владеть более или менее всеми средствами наук естественных, исторических и богословских.

Так как я возражаю не одному из тех «чернорабочих» науки, о которых упоминал г. Соловьев и которые всегда чересчур уж точны и строги к другим, потому что им больше и делать нечего, а возражаю самому г. Соловьеву, человеку с мыслью широкою и «крылатою», – то не надо и взыскивать с меня, что я слово наука понимаю слишком пространно, включая в это понятие, например, и высокую публицистику. Ведь и лучшие сочинения г. Соловьева (его «История и будущность теократии», положим), при всей их учености, – сочинения только полунаучные по духу, а по цели совсем уж не научные. Я и такие книги будущего отношу, разумеется, сюда же, к моим мечтам и надеждам на независимость русской мысли вообще.

<Далее в рукописи законченный фрагмент текста на отдельном листе. – Сост.>

Я сказал прежде, что человечество стало во всем самосознательнее; это правда; теперь во всем более прежнего ясные теории предшествуют практике, и во всем рационализм (для высших движущих классов, по крайней мере) берет верх над старым и наивным эмпиризмом; но из этого вовсе не следует, что дальнейший путь для разума нашего – вовсе прям и гладок. Надо ожидать крутых изворотов, ибо прикладной рационализм начинает доходить в своей сфере до таких же крайностей, до каких во времена Христа и апостолов доходили римская образованность и римская религия (в лице кесарей, например) в своем художественно-кровожадном разврате.

Фонографы и телефоны – это в сфере утилитарной то же, я думаю, что публичный брак Нерона с рабом или бросание рабов на съедение рыбам для гастрономических целей или в сфере жизненной эстетики.

Разница в том, что в ужасах умирающих Рима была какая-то исполинская, демоническая поэзия; сами люди были крупны; а в разгуле ученой утилитарности буржуазного европеизма ничего нет, кроме прозы и какой-то принижающей людей подлости. Даже войска сажают на велосипеды!.. Не смертельный ли это признак – торжество мира неорганического над органическим! Химии и физики над жизнью животной и растительной? Машины над конем и человеком? [Химических алкалоидов в медицине над сложными и цельными (прежними) лекарственными веществами, из которых эти алкалоиды извлекают? (Морфин – из опия, дигиталин из дигиталиев, хинин – из хинной коры и т. д.)…] Некрасивого железа над красивым деревом и даже над природным и тоже красивым, хотя и неорганическим, но все-таки более сложным и готовым, более все-таки живым, камнем. Не ждать ли глубокой, сознательной, научной реакции противу всего этого?

Прежде всего, дальнейшее и непрерывное движение человечества по этому пути – проникновения всюду европейского буржуа [тоже какая-то мелкая, стоическая машина du travail honnête et utile»? <для честного и полезного труда (франц.)>]; вырубки лесов, прорытия каналов, просверливания гор и т. д. – прежде всего, это движение губительно для всемирной эстетики. А гибель природной и социальной эстетики есть верный признак глубокого устарения; есть признак приближающейся смерти. С этим даже и такой сухой и положительный мыслитель, как Прудон, согласен. (Смотри…)

Этого боится и Дж. Ст. Милль. (См.) Но они оба, и Прудон, и Милль – вопиют хотя и не в пустыне (это было бы лучше!), а в давке утилитарной, уже слишком далеко зашедшей… А мы?

Так ли далеко уж и мы, русские, в этом зашли? Еще неизвестно.

XIII

Читаешь – и не веришь глазам своим. Перечитываешь – и начинаешь сомневаться в своем собственном понимании слов и мыслей автора! Такого безнадежного взгляда на Россию, такого отрицания – мы еще не встречали ни у кого! Даже социалисты русские (за исключением тех из них, которые по складу личного ума и характера верят только в силу всеразрушения) и те надеются, по крайней мере, на возможность экономического благоденственного у нас переустройства… Мне пишут из Москвы, что некоторые молодые люди патриоического настроения повержены были на первых порах в глубокое уныние по прочтении статьи г. Соловьева. Чувство их понятно, но оно не основательно. Пусть утешатся. Г. Соловьев хочет верить в то, что ему желательно; но мы, не ослепленные его философской страстностью, его пламенной любовью к избранной им идее, не имеем никаких побуждений или оснований для соглашения с ним в его особого рода пессимизме: пессимизме национальном, так сказать. Если даже допустить, что он прав в главном пророчестве своем, в конечной цели своей проповеди, то есть в том, что рано или поздно произойдет соединение двух ныне враждующих сестер-Церквей, то до этого еще далеко. Еще много до тех пор воды утечет, и произойдет до тех пор многое множество таких событий, которые должны будут сильно отразиться на деятельности русской мысли.