Полная версия

Военное искусство Александра Великого

«Я здесь для того, чтобы дать вам совет относительно войны против варваров и согласия между нами… Воевать с персидским царем за его царство благородней, чем воевать друг с другом за первенство в Элладе. Мы не сможем радоваться стабильному миру, если не выступим сообща войной против варваров, и Эллада не может достичь единомыслия, пока мы сообща не объединимся против общего врага и не встретим его лицом к лицу» (И с ок р а т. Панегирик. III).

Призыв Исократа пропал втуне, поскольку он полагал, что лидерство в войне против Персии должны принять на себя Афины, с чем совершенно не согласна была Спарта.

Филипп II Македонский

После того как царский мир освободил Спарту от затруднений в Азии, она вернулась к прежней своей гегемонистской политике в Греции. В 378 г. до н. э. это привело к войне с Фивами, в которой Спарту поддержали Афины; военные столкновения продолжались до 371 г. до н. э., когда все участники согласились обсудить мирный договор. Однако, поскольку Спарта возражала против того, чтобы Фивы представляли всю Беотию, фиванцы в одностороннем порядке решили продолжать войну, и, если бы не их полководец Эпаминод, они, без сомнения, проиграли бы.

Он был тактическим гением и первый из греческих полководцев понял, насколько важно сконцентрировать ударную силу на одном избранном участке вражеского фронта. Он понимал, что спартанцы слишком консервативны, чтобы изменять традиционной тактике, успех которой зависел от параллельного наступления, – все копья спартанской фаланги одновременно и внезапно ударяли по линии противника, – поэтому он продумал иную тактическую систему, которая нарушила бы привычный ход сражения и привела вражескую фалангу в замешательство. Идея была проста; вместо того чтобы выстроить свое войско параллельно фаланге спартанцев, он построил его по косой: левый фланг был впереди, а правый – отставал. На левом фланге он разместил могучую колонну, которая могла не только выдержать удар, но и ответить более мощным ударом, сохранив достаточно сил, чтобы обойти правый фланг врага и оттеснить его к центру. В июле 371 г. до н. э. он применил эту тактику в битве со спартанцами, одержал над ними решительную победу и убил их предводителя, спартанского царя Клеомброта; сражение происходило при Левктрах на юге Беотии. Это поражение нанесло удар по военному престижу спартанцев и покончило с их недолговременной гегемонией.

До 362 г. до н. э. Фивы могли преуспеть в том, что не удалось Спарте и Афинам: объединить греческие полисы в федерацию. Они построили флот и ослабили мощь Афин на море, а затем при Эпаминоде и Пелопиде стали лидерами в Греции. Однако их превосходство держалось лишь на одном человеке – Эпаминоде. Летом 362 г. до н. э. при Мантинее в Аркадии он вновь одержал победу над спартанцами, применив ту же тактику, которую использовал при Левктрах. Однако победа фиванцев стала началом конца их превосходства, поскольку в конце сражения Эпаминод был убит; угас светильник, который направлял фиванцев, их могущество на суше и на море истаяло. Таким образом три великих города-государства Греции: Афины, Спарта и Фивы – не сумели создать эллинскую федерацию и Эллада была готова отдаться в руки завоевателя. Его звали Филипп Македонский.

Македония занимала прибрежную равнину вдоль Теплого залива (Фессалоникского залива) между реками Галиакмон и Аксий. Согласно Геродоту (1), дорийское племя, известное под именем македоняне, оккупировало эту территорию, которую прежде занимали иллирийские и фракийские племена, смешалось с ними и тем самым варваризировалось, так что греки не считали его эллинским. У македонян существовали аристократы – землевладельцы и свободные крестьяне, их строй представлял собой примитивную наследственную патриархальную монархию. Хотя некоторые полисные институты были им известны, их установления походили на те, что существовали в Греции еще в героический период. Они были воинственным неспокойным народом, и их цари редко умирали естественной смертью в своих постелях.

В 364 г. до н. э. на македонский трон взошел Пердикка III, а в 359 г. он потерпел поражение от иллирийцев и был убит в одной из частых здесь пограничных войн. Поскольку сын Пердикки Аминта был еще мал, регентом назначили брата Пердикки Филиппа, родившегося в 382 г. до н. э. Смерть Пердикки породила смуту во всей Македонии; было пять возможных претендентов на престол, и варвары пеонийцы и иллирийцы сразу объявились у границ. Филипп настолько успешно справился с этой непростой ситуацией, что македонское войско вскоре после вступления его в регентство отстранило малолетнего Аминту и провозгласило Филиппа царем.

В пятнадцатилетнем возрасте Филиппа послали в Фивы в качестве заложника, и, как сообщает Диодор[16], он научился ценить эллинскую культуру пор руководством наставника-пифагорейца в доме Эпаминода. Что еще важнее, за эти три года в Фивах благодаря знакомству с Эпаминодом и Пелопидом он постигал фиванское искусство ведения войны.

Филипп был неординарным человеком; практичным, дальновидным и не слишком щепетильным. Он был мастером дипломатии и хитрым политиком, который считал, что успех оправдывает все. При всей его неустрашимости[17]он, однако, в отличие от многих храбрых полководцев, не спешил применять силу, полагая, что подкуп[18], или либерализм, или притворная дружба скорее приведут его к цели. Он с большой долей вероятности мог просчитать, что задумал его враг, а когда терпел поражение, учился на своих ошибках и готовился к будущей победе. Всю свою жизнь он держал в голове главную свою цель – подчинить себе всю Грецию. Хогарт[19] так характеризовал его принципы: «перед тем как подчинить, притворись, но в конце концов подчини». После его смерти его главный оппонент Демосфен сказал о нем:

«Во-первых, он распоряжался своими подчиненными сам полновластно, а это в делах войны – самое важное из всего. Затем, его люди никогда не выпускали из рук оружия. Далее, денежные средства у него были в избытке, и делал он то, что сам находил нужным, причем не объявлял об этом наперед в псефисмах и не обсуждал открыто на совещаниях, не привлекался к суду сикофантами, не судился по обвинению в противозаконии, никому не должен был давать отчета, – словом, был сам над всем господином, вождем и хозяином. Ну а я, поставленный один на один против него (справедливо разобрать и это), над чем имел власть? Ни над чем!» (О венке. 235. Пер. С.И. Радцига).

Мы не знаем, что именно было на уме у Филиппа в 359 г. до н. э., но, оглядываясь назад, на его правление, можно предположить, что с самого начала его намерением было подчинить Балканский полуостров и одновременно принести греческую культуру в Македонию, чтобы его родина могла быть достойна его империи. Он, видимо, понимал, что, несмотря на скудость его средств, по политическим причинам ни один союз городов-государств не сумеет эффективно противостоять ему. Он также сознавал, что его народ, презиравший греков, не примет добровольно греческого образа жизни и он не сможет инкорпорировать греков, как он инкорпорировал фракийцев и иллирийцев, в свою империю. Тогда он продумал иную формулу объединения – ассоциацию, в которой полисы сохраняли свое лицо, а он получал господство над ними. Поскольку это нарушало условия царского мира 386 г. до н. э., создание ассоциации вовлекло бы его в конфликт с Персией, и таким образом объединение греческих полисов под эгидой Македонии стало бы началом крестового похода греков против Персии. Такое выступление, по его представлениям, должно было пробудить национальные патриотические чувства и объединить эллинов. Чтобы сделать Македонию более цивилизованной – на взгляд эллинов, она продолжала оставаться варварской страной, – Филипп привлек к своему двору множество греков и заставил своих придворных говорить на афинском диалекте. Две проблемы были первостепенными. Афины все еще оставались могущественной морской силой, и, если бы они солидаризовались с Персией, победа Македонии была бы немыслима. Их требовалось нейтрализовать. Филипп рассчитывал завоевать Афины мирным путем, ибо они были центром эллинской культуры, на основе которой он собирался выстроить свою империю. Афины становились средоточием его устремлений.

Все более широкое использование наемников во время и после Пелопоннесской войны подорвало мощь городов-государств, обезоружив их граждан и отдав их безопасность в руки людей, которые не чувствовали никаких обязательств перед городами. Другим следствием бесконечных войн было возникновение городской плутократии и обеднение населения – то есть появление антагонистических классов, которое подрывало государственное единство городов. В Афинах следствия этих перемен были описаны Платоном: «В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять– таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову» (Государство. VIII. Пер. А.Н. Егунова).

Жизнь населения демократических Афин виделась ему так: «Изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему на него желанию: то он пьянствует под звуки флейт, то вдруг пьет только одну воду и изнуряет себя, то увлекается телесными упражнениями; а бывает, что нападает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он проводит время в беседах, кажущихся философскими. Часто занимают его общественные дела: внезапно он вскакивает, и что придется ему в это время сказать, то он и выполняет. Увлечется он людьми военными – туда его и несет, а если дельцами, то тогда в эту сторону» (там же. VIII. Пер. А.Н. Егунова).

Демосфен, со своей стороны, добавляет: «Тогда народ имел смелость сам заниматься делами и отправляться в походы и вследствие этого был господином над политическими деятелями и сам хозяином всех благ, и каждому из граждан было лестно получить от народа свою долю в почете, в управлении и вообще в чем-нибудь хорошем. А сейчас, наоборот, всеми благами распоряжаются политические деятели, и через их посредство ведутся все дела, а вы, народ, обессиленный и лишенный денег и союзников, вы оказались в положении слуги и какого-то придатка, довольные тем, если эти люди уделяют вам что-нибудь из зрелищных денег или если устроят праздничное шествие на Бедромиях, и вот – верх доблести! – за свое же собственное вы должны еще их благодарить. А они, держа вас взаперти в самом городе, напускают вас на эти удовольствия и укрощают, приручая к себе» (пер. С.И. Радцига)[20].

Во многом из-за политической нестабильности Афин, которые возглавили эллинов в их борьбе против Македонии, но также и благодаря своему военному гению Филипп сумел достичь желаемой цели. Демократия пала перед автократией, поскольку, как гидра, была многоголовой.

Амфиполь[21] и 1-я Священная война

Мастерская дипломатия Филиппа в период между 359-м и 357 гг. до н. э. свидетельствует, что он с самого начала своего царствования умел извлекать выгоду из политических разногласий в Афинах. Осаждаемый со всех сторон, он сначала разделался с теми претендентами на его трон, которые были в зоне его досягаемости, откупился от пеонийцев, а затем двинул свои силы против претендента Аргэя, которого поддерживал мощный афинский флот, и одержал над ним победу. Затем, застав Афины врасплох, сокрушил внешнюю линию их обороны, после чего без всякого выкупа освободил афинских пленных и одновременно отказался от претензий на Амфиполь, который захватил и укрепил его брат Пердикка.

Затем он занялся реорганизацией македонской армии и довел ее численность до 600 единиц кавалерии и 10 тыс. пехотинцев[22]; покончив с этим, он обезопасил свои северные и западные границы и в результате двух военных кампаний отогнал пеонийцев и иллирийцев от Македонии и установил над ними временное господство.

Когда Филипп подкупил афинян тем, что отказался от претензий на Амфиполь, он одновременно вступил с ними в тайное соглашение: если они позволят ему напасть на Пидну – самостоятельный город, не приносивший им особого дохода, – он завоюет для них Амфиполь. Они попались на эту приманку. Филипп не имел ни малейшего намерения навсегда отказываться от Амфиполя; там находились Пангейские золотые рудники, а слитки золота и серебра были необходимы для осуществления его планов. Итак, разобравшись с пеонийцами и иллирийцами, он двинулся маршем на Амфиполь, в котором до того, как вывести гарнизон Пердикки, предусмотрительно организовал промакедонскую фракцию – пятую колонну – вот она– то, несмотря на героическое сопротивление граждан Амфиполя, и сдала ему крепость. Затем он захватил Пидну и Потидею и, чтобы убедить олинфян не обращаться за помощью к Афинам, отдал Потидею им. Так разными средствами, на что он был мастер, он получил золотые рудники, которые приносили ему ежегодный доход в 1000 талантов, а заодно леса горы Пангей, обеспечившие его древесиной для постройки флота; изолировал Олинф, который он намеревался проглотить позже, и не оставил афинянам ни одного города, кроме Метона, на побережье Теплого залива. В 357 г. до н. э., чтобы сделать своим союзником Неоптолема Эпирского и обезопасить юго-западную границу Македонии, он женился на его дочери Олимпиаде. Летом 356 г. до н. э. она родила ему сына, которого назвали Александром.

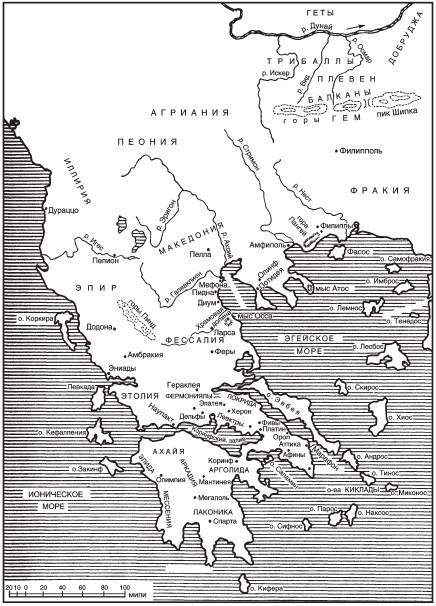

Карта 1. Греция

Фиванцы, обретя на короткое время контроль над Амфиктионией, чтобы отомстить фокийцам, которые сражались на стороне Спарты в сражении при Левктрах, через совет передали угрозу, что, если фокийцы, во главе которых тогда стоял Филомел, не заплатят выкуп за возделывание земли возле Дельф, в области, посвященной Аполлону, им будет объявлена война. Фокийцы отказались платить, и осенью 355 г. до н. э., когда Фиванцы объявили войну Амфиктионии, Филомел, поддержанный Афинами, Спартой и Ахайей против коалиции Беотии, Локриды и Фессалии, оккупировал Дельфы, захватил хранившиеся там сокровища и на эти деньги собрал войско наемников. Так началась 1-я Священная война IV столетия до н. э., которой Филипп со свойственными ему коварством и хитростью воспользовался, чтобы нарушить баланс сил в Греции.

Филомел одержал победу над фессалийцами, но был убит и разрезан на части беотийцами, и ему наследовал Ономарх. Филипп тем временем не бездействовал; наблюдая за Фессалией, он пользовался смутой, чтобы разжигать раздоры среди фессалийцев. Фессалийский тиран Ликофрон обратился за помощью к Ономарху, который выслал ему на подмогу войско во главе со своим братом Фаиллом. Когда Филипп одержал победу над Фаиллом, Ономарх выслал всю свою армию на поддержку Ликофрона и одержал победу над Филиппом в двух сражениях. Филипп удалился в Македонию, как он выразился, «как баран, чтобы в другой раз бодаться сильнее» (Кембриджская история Древнего мира. Т. VI. С. 220). Убрав Филиппа с дороги, Ономарх весной 352 г. до н. э. вторгся в Беотию, но вскоре был отозван в Фессалию, чтобы противостоять Филиппу, который в перерыве между войнами убедил фессалийцев отказаться от взаимной вражды и выступить вместе с ним против храмовых грабителей. Затем последовало сражение, которое Ономарх проиграл и в котором он был убит. Тем временем Филипп занял Феру и установил контроль над Фессалией. Однако когда летом 352 г. до н. э. он пошел походом на Фермопилы, чтобы обеспечить себе проход в Центральную Грецию, он обнаружил, что пробудившиеся наконец афиняне выслали туда отряд, что– бы его задержать. Филипп, не желая открыто конфликтовать с Афинами, возвратился в Македонию. Осенью он отправился на побережье Фракии и там заболел.

Именно во время этой войны главный антагонист Филиппа Демосфен (384–322 гг. до н. э.) появился на политической сцене. Красноречивейший из ораторов, хитрый политик, умело тасовавший факты ради достижения своих целей, он также был беспринципным демагогом и, распалившись, не стеснялся поливать грязью своих оппонентов. О своем сопернике Эсхине, которого он называл подлым существом, клеветником и ябедой, он говорил: «А этот человечишка, кроме того, и от природы лиса, отроду не делавший ничего порядочного и благородного, настоящая трагическая обезьяна, деревенский Эномай, ложный оратор» (О венке. 242, 129. Пер. С.И. Радцига). С другой стороны, Демосфен был большим патриотом и его вера в Афины как оплот свободы была безгранична; Македонию он считал варварской страной[23]. Он выступал за гражданскую автономию против автократии Филиппа; но, хотя жил в Афинах IV в., он думал и говорил так, будто это были Афины Перикла.

Пытаясь противостоять Филиппу, он убеждал афинян осознать опасность и выставить армию, готовую сражаться там, где необходимо. Он поносил их за то, что они не хотели рисковать своими шкурами в войне и не хотели пожертвовать своими кошельками и собрать армию наемников, которая сражалась бы за них. В 351 г. до н. э. он ругал их такими словами: «Вот и вы, если узнаете, что Филипп в Херсонесе, туда постановляете отправить помощь; если узнаете, что он в Пилах, и вы туда; куда бы он ни пошел, вы бегаете вслед за ним туда и сюда и даете ему начальствовать над вами, но сами не нашли никакого полезного решения относительно войны и до событий вы не предвидите ничего, пока не узнаете, что дело или уже совершилось, или совершается. А сейчас у вас дела дошли до такого позорного состояния, что из военачальников каждый по два, по три раза судится у вас по делам, которые караются смертной казнью, с врагами же ни один из них не имеет решимости хоть раз сразиться с опасностью быть убитым, – но будущее нам нужно предугадывать, надо знать хорошенько, что вам будет плохо, если вы не будете относиться к делу с вниманием и не пожелаете выполнять необходимых мероприятий» (1-я Филиппика. Пер. С.И. Радцига).

Тем временем Священная война закончилась ничем. В 350 г. до н. э. фиванцы, теперь уже столкнувшиеся с финансовыми трудностями, обратились к Артаксерксу III (358–338 гг. до н. э.) за денежной помощью; он живо откликнулся и послал им 300 талантов. Затем в следующем году олинфяне, хотя они раньше обещали не вести никаких дел с Афинами через голову Филиппа, обратились к Афинам и Демосфену, подначивая афинян выступить против Филиппа. Афины откликнулись на призыв, заключили союз с Олинфом и выслали ему на помощь не слишком подходящее для этой цели войско. Затем, вероятно вследствие интриг Филиппа, афиняне были вовлечены в дела Эвбеи. Когда они попали в эту ловушку, Филипп летом 348 г. до н. э. двинулся на Олинф, и город сдался ему благодаря предателям, которых он заранее там разместил. После этого он мог обратить свою силу против Фракии и, перед тем как вторгнуться в Центральную Грецию, выразил столь горячее желание мира и такое дружеское расположение к Афинам, что Афинское собрание его приветствовало, начав с ним переговоры, и в 346 г. до н. э. по предложению Филократа направило посольство в Пеллу, которое было благосклонно принято Филиппом. По условиям мирного договора было достигнуто согласие в том, что Филипп оставит за собой Амфиполь и не будет вмешиваться в дела Херсонеса, пока они не касаются Кардии – союзника Македонии; и, хотя посольство и хотело спасти фокийцев, Филипп отклонил их просьбы, поскольку уже решил, как ему поступить в данном случае. Посольство возвратилось в Афины, и условия были приняты народным собранием. На имея другого выбора, кроме как принять поставленные условия или продолжать войну, афиняне и их союзники проголосовали в пользу мира; затем посольство вновь направилось в Пеллу, чтобы заручиться клятвенным обещанием Филиппа и его союзников, и, получив его, отправилось обратно. Однако послы еще не достигли Афин, когда пришло известие, что Филипп вторгся в Фермопилы. Собрание, немного этим смущенное, поблагодарило Филиппа и обратилось к фокийцам с призывом отдать храм Аполлона жителям Амфиктионии и разоружить их армию. Но тут внезапно пришла весть о том, что Фалек, стоявший во главе армии фокийцев в Фермопилах, пропустил Филиппа. Это вызвало панику в Афинах, и в третий раз послы поспешили в Пеллу, чтобы улестить Филиппа всеми возможными способами. Либо Фалек исчерпал свои средства и не мог долее содержать отряд наемников, либо – что более вероятно – был подкуплен Филиппом.

Судьба фокийцев решилась на Совете Амфиктионии. Их города сровняли с землей, они обязывались ежегодно выплачивать средства в счет возмещения тех сокровищ, которые они захватили; а их голоса в Совете Амфиктионии были переданы Филиппу, которому предоставили честь быть председателем на открывающихся Пифийских играх.

Панэллинская программа Исократа

Из-за того, что между городами-государствами постоянно тлела междоусобная вражда, а их внешняя политика определялась эмоциональными выступлениями в Совете, – Филипп, искусный в ведении войны и последовательный в проведении внешней политики, – сумел превратить Македонию из темного полуварварского государства в ведущую мощную державу. Настолько велики были его достижения, что в год его триумфа Исократ, к этому времени уже девяностолетний старец, обратился к тезисам своего «Панегирика» 380 г. до н. э. и в «Филиппике» предложил Филиппу Панэллинскую программу.

«Мы воюем друг с другом из-за пустяков, – писал он, обращаясь к Филиппу, и добавлял, что для Эллады нет иного пути жить в мире, «кроме желания ведущих государств прекратить взаимные недоразумения и ссоры и перенести войну в Азию. Поэтому, – продолжал он, – я намереваюсь посоветовать тебе стать хранителем гармонии[24]в Элладе и вождем военной экспедиции против варваров (то есть персов). Употреби убеждение в одних случаях и примени силу в других; однако те, кто мыслят трезво, не должны начинать войны в стране царя, пока кто-нибудь не замирит эллинов и не заставит отказаться от их теперешней глупости».

Он призывал Филиппа не обращать внимания на тех, «кто бесчинствует с трибун (то есть ораторов) и кто рассматривает мир, который идет на пользу обществу, как ущемление собственных личных интересов», но действовать так, чтобы «заслужить доверие эллинов и устрашить врагов». Он полагал, что если будет установлен прочный мир между главными государствами – Афинами, Спартой, Фивами и Аргосом, то более мелкие полисы вынуждены будут последовать их примеру.

Исократ иронически отзывался о кажущемся могуществе персов, говоря об экспедиции Кира и Клеарха: «Все согласны, что они нанесли сокрушительное поражение всему войску Царя, как если бы они сражались против персидских женщин». Он напоминает Филиппу, что ему не придется искать людей для военной службы, ибо «таково положение Эллады, что легче набрать лучшее и более сильное войско из странствующих бродяг, чем из оседлых граждан».

Он играет на самолюбии Филиппа, вспоминая деяния Геракла, и особо подчеркивает его «умственное превосходство»; Геракл, указывает он, «превосходил всех своих предшественников не столько силой, сколь мудростью, добрыми устремлениями и справедливостью». «Попытайся, – пишет он, – стать похожим на него, ибо тебе необязательно искать примеры в чужих странах, обратись к примеру собственных своих предков». После этого он вновь призывает Филиппа стать, как его предок, умным и дружески расположенным к людям, каковое расположение он уже проявил в отношении эллинов.

Памфлетист полагает, что для того, чтобы завоевать Персию, Филиппу следует сначала освободить покоренные ионийские города: «Обещай им свободу, и пусть твое слово облетит всю Азию и взорвет нашу империю, так же как и империю лакедемонян». Покончив с этим, советует он далее Филиппу, надо разрушить все персидское царство, а если не получится, то, по крайней мере, отобрать у персов как можно больше территории, затем построить города на всем завоеванном пространстве и заселить их колонистами из числа тех, кто сейчас бродит по Греции в поисках пропитания и страшит всех, кто им встретится. «Если мы не предоставим им надлежащих условий для жизни, их количество будет все возрастать и они станут для эллинов несчастьем еще большим, чем варвары. Их надо поселить на границах Эллады, чтобы они стали барьером для внешних вторжений».

Он призывает Филиппа воспринимать Элладу как отчизну, как это делал Геракл – отец его народа. Наконец, он советует ему править милостиво, поскольку «жестокость равно прискорбна для тех, на кого она направлена, и для того, кто ею пользуется; надо помнить, что тела наши смертны, однако молва и слава переживают смерть, и на тех, кто прославился своим величием, люди смотрят как на полубогов».

Византий и 2-я Священная война

Не успели афиняне покончить с очередной войной, как жесточайший раздор вспыхнул в Афинах; Филократа судили за измену, а Демосфен обвинил в коррупции Эсхина. Позже, говоря об этом периоде (О венке. 61), Демосфен винил Филиппа в том, что он играл на борьбе и несогласии партий; он так и не понял, что эти разногласия вызвал он сам и ему подобные. Теперь политическая нестабильность в городе делала его уязвимым, и, как отмечает Парк[25], присутствие наемников и их готовность продавать себя способствовали всякого рода переворотам. Филипп же стремился создать промакедонские партии во всех городах, настроенных к нему враждебно; ситуация постоянной внутренней угрозы нашла свое отражение в написанном примерно в то время Энеем Тактиком «Учебнике по военному делу»[26]. Более половины содержания этой книги посвящено предотвращению измены и «экспорту революций» в городах; с современной точки зрения в условиях «холодной войны» ее рекомендации можно счесть полезными.