полная версия

полная версияМартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность

Спор между реформаторами длился долго. Из обоих лагерей вышло много сочинений на эту тему, причем Цвингли вел полемику в спокойном сдержанном тоне, а Лютер становился все более и более резким и заносчивым и постоянно ставил своих противников в один ряд с сектантами и ненавистным ему Карлштадтом. Перевес в полемике склонялся, однако, на сторону Цвингли. Его учение было принято не только на родине, в Швейцарии, но и во многих южногерманских городах. Но что было всего важнее, ему, очевидно, симпатизировал ландграф Филипп Гессенский. Последнему, для устранения соблазна, причиняемого этим расколом, и ввиду надвигающейся опасности от католиков, и пришла в голову мысль привести реформаторов к соглашению путем диспута.

Свидание реформаторов, состоявшееся в Марбурге в 1529 году, осталось, однако, без всяких результатов. Лютер, очень неохотно принявший приглашение на диспут, явился с предвзятым решением не уступать ни на йоту. “Одна сторона должна принадлежать дьяволу”, – говорил он заранее, и уж, конечно, не себя и свою партию мог он причислить к этой категории. В самом начале диспута он написал пред собою на столе куском мела слова: Нос est corpus meum (сие есть тело мое) и, какие бы доводы ни представлял Цвингли, упрямо указывал на эти слова, требуя их буквального толкования.

Что Марбургский диспут остался безуспешным в богословском отношении – в этом Лютера нельзя особенно обвинять: несомненно, что он действовал по искреннему убеждению. Но в том, что диспут остался без результатов и с точки зрения терпимости, вина падает исключительно на германского реформатора. Вся нетерпимость его, вся старая закваска паписта, не допускавшего возможности спасения вне известных рамок, сказались в том, как он расстался со своим противником. Напрасно Цвингли со слезами на глазах просил его считать швейцарцев братьями и не забывать, что вне этого спорного пункта у них все общее. Лютер никак не мог понять такой просьбы. Он не допускал, чтобы можно было любить, как братьев, людей, у которых другая вера, и считал такую терпимость доказательством того, что сами противники не придают большого значения защищаемому ими делу. Единственное, что он считал возможным обещать им, – это та любовь, которую христианин обязан питать и к врагу. И когда Цвингли на прощание протянул Лютеру руку, тот оттолкнул ее с жестким замечанием: “У вас другой дух, чем у нас”.

Правда, по настоянию ландграфа обеими сторонами все-таки подписано было соглашение в 15 пунктах, определявших сходство обоих учений и то, в чем они расходятся по вопросу об евхаристии. На это соглашение Филипп Гессенский и Цвингли, носившиеся с планами широкого политического союза против императора, возлагали большие надежды, но Лютер расстроил все их планы. Он уговорил курфюрста не допускать в союз протестантских князей не только швейцарцев, но и принявшие учение Цвингли германские города, и до конца своей жизни не хотел иметь ничего общего с цвинглианцами. Когда Цвингли в 1531 году умер геройской смертью на поле сражения при Каппеле, Лютер, когда-то написавший умирающему и всеми покинутому Тецелю примирительное, дружелюбное письмо, не мог удержаться от проявлений злорадного чувства по поводу этого “суда Божия” и выразил сожаление, что католики не истребили окончательно заблуждений “сакраментариев”. Правда, в 1536 году, ввиду новой опасности со стороны императора и благодаря ревностному посредничеству страсбургского теолога Буцера, добившегося больших уступок со стороны цвинглианцев, Лютер согласился подписать так называемую Виттенбергскую конкордию, но уже в следующем году он открыто (в так называемых “шмалькальденских статьях”) отказался от всякой солидарности с ними. Даже чисто политического союза он не допускал с людьми, несогласными с ним в одном пункте учения, и эту страстную нетерпимость, причину гибельного раскола в протестантском лагере, он оставил в печальное наследие всему последующему периоду до тридцатилетней войны.

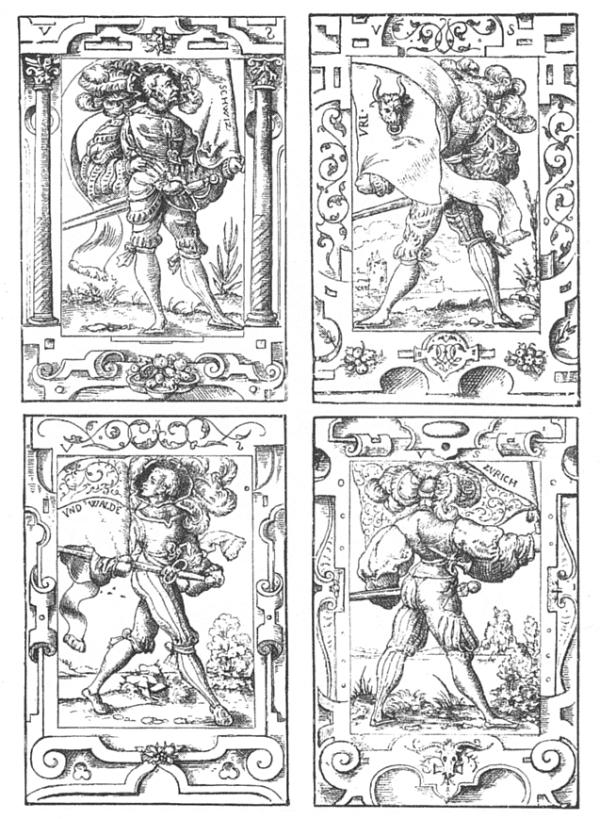

Из времен битв при Каппеле: “Швейцарские кантонов Швиц, Ури, Унтервальден и Цюрих” (гравюра Виргилия Солиса)

Филипп Гессенский, как мы сказали, имел особенные причины хлопотать об устранении раскола и о соглашении между всеми приверженцами нового учения. В 1529 году император, заключив мир с папой и Францией, решил серьезно заняться делами в Германии и стал настаивать на исполнении Вормского эдикта. Вот тут-то и сказалась та реакция, которая успела произойти в настроении общества за последние годы. Теперь большинство имперских чинов соглашалось уже подчиниться требованию императора, так что меньшинству, состоявшему из 5 князей и 14 имперских городов, пришлось составить протест против их постановления (откуда и название “протестанты”). В основу протеста был положен принцип, что в делах веры не может быть решений по большинству или меньшинству, а только по внушениям собственной совести.

Решительный для реформации момент наступил в следующем году на Аугсбургском сейме, на котором присутствовал сам император. После того, как протестантские князья, приехавшие со своими теологами, представили свое исповедание веры, написанное Меланхтоном, Карл V назначил комиссию из князей, юристов и богословов обеих партий для выработки соглашения.

Лютер лично не участвовал в работах комиссии. Как опальный, он не мог явиться на Аугсбургский сейм, где решался вопрос о действительности декрета об его опале. Он остался поэтому в Кобурге, в замке курфюрста, на расстоянии двух дней пути от Аугсбурга, и оттуда с неослабным вниманием следил за всем происходящим на сейме и своими письмами старался поддержать мужество своей партии. Меланхтон поддавался унынию. Уже его аугсбургское исповедание было составлено в самом умеренном, так сказать дипломатическом духе, так как в нем особенно подчеркивалось все, в чем учение протестантов сходно с католическим и чем, наоборот, отличается от цвинглианского. В самой комиссии Меланхтон, испуганный угрозами католиков, чувствовавших свою силу под покровительством императора, опасаясь взять на себя ответственность за неизбежную междоусобную войну, проявил еще большую умеренность и уступчивость. Мало-помалу он дошел до того, что готов был даже признать папскую власть под условием свободы евангелической проповеди. Но Лютер и слышать не хотел об уступках. Для него было важно только то, что на этом сейме значительная часть Германии открыто исповедовала то самое учение, за которое он девять лет тому назад был осужден в Вормсе. О соглашении же с католиками он и не помышлял. “Чудное дело затеяли вы, – писал он протестантским теологам, – примирить папу с Лютером. Но папа не хочет, а Лютер не просит”. Одно за другим летели из Кобурга его послания к князьям и теологам, в которых реформатор со всей энергией прежних лет убеждал своих не поддаваться малодушию и твердо уповать на то, что Бог не допустит гибели правого дела. Чтобы устранить возможность соблазна, Лютер сам торопил своих коллег с отъездом из Аугсбурга. “Вы отдали Кесарю Кесарево и Богу Божие, – писал он им. – Так именем Господа я вас отпускаю с сейма. Домой, друзья мои, домой!”

И действительно, отчасти благодаря влиянию Лютера, отчасти вследствие неуступчивости католиков, требовавших полного подчинения, критический для реформации момент прошел благополучно. А в ответ на угрозы Карла протестантские князья в начале 1531 года заключили в Шмалькальдене союз с целью взаимной обороны на случай нападения.

Лютер долго противился этому союзу; он допускал лишь пассивное сопротивление в делах веры: поднять оружие против императора, хотя бы для защиты своих религиозных убеждений, противоречило самым основным его убеждениям. Правда, в конце концов юристам удалось убедить его, что император Германии, выбираемый наследными князьями, не имел прав неограниченного императора древнего Рима, что власть свою он получает лишь в силу договора, за нарушение которого ему можно оказывать сопротивление. Но со стороны Лютера это была уступка вынужденная; всю ответственность на нее он слагал на юристов.

Впрочем, князьям не пришлось прибегнуть к оружию. Новая опасность со стороны Франции и турок заставила Карла быть сговорчивее, и летом 1532 года в Нюрнберге состоялось соглашение, по которому князья и города, принявшие уже аугсбургское исповедание, могли оставаться при нем впредь до решения религиозных споров собором или, по крайней мере, имперским сеймом, взамен чего они обещали оказать императору помощь против турок, уже подступавших к Вене. По заключении мира Карл снова уехал в Испанию, и опасность вооруженного столкновения враждебных партий на время была устранена.

Герб Лютера на оборотной стороне его сочинения “О войне против турок”

Глава VII. Интимная жизнь Лютера

В предыдущих главах мы видели Лютера в таких условиях, при которых могли проявиться лишь известные стороны его натуры. Мы видели перед собой главным образом реформатора, глубоко убежденного в своем божественном призвании бойца, отстаивающего свои идеи со всей неустрашимой отвагой и неутомимой энергией мощной, богато одаренной, но страстной, недисциплинированной, нетерпимой натуры. Конечно, в этой борьбе, в способе ведения ее, как и в самом характере германской реформации, должны были ярко сказаться и все основные черты характера реформатора. Тем не менее, наш портрет окажется слишком односторонним, если мы не дополним его теми штрихами, которые может дать только интимная жизнь человека. Поэтому нам остается последовать на короткое время за реформатором в его тесный домашний кружок, посмотреть на него в те немногие часы, которые он мог посвящать своей семье и друзьям и в течение которых он набирался новых сил для великого труда своей жизни. Мы пойдем еще дальше и постараемся заглянуть в его душу в те моменты, когда он оставался наедине с самим собой, со своей чуткой неумолимой совестью, требовавшей у него отчета в каждом сделанном им шаге. Особенного труда это не представит, так как реформатор со свойственной ему экспансивностью и искренностью посвящает нас в обширной переписке и в “Застольных речах” во все детали своей интимной жизни и даже в чисто богословских трудах то и дело переходит от строго логической аргументации к доказательствам, почерпнутым из личного опыта своей богатой впечатлениями и испытаниями жизни.

С 1529 года в переписке Лютера, отражающей все перипетии разыгрывавшейся вокруг него великой общественной драмы, появляется новый, чисто личный мотив – это радости и печали его семейной жизни.

Лютер, как известно, женился в самый разгар крестьянского восстания и притом совершенно неожиданно даже для самых близких друзей. Несмотря на свое высокое представление о браке как о состоянии, вне которого человек не может спастись, Лютер еще в ноябре 1524 года писал Спалатину, что совершенно не имеет намерения жениться. Тем большую сенсацию должна была произвести весть о его женитьбе, случившейся как раз в такое время, когда общественное мнение и без того было сильно возбуждено против него.

Что было мотивом этого внезапного решения – до сих пор остается не вполне выясненным. Сам Лютер дает на это разные объяснения: в одном месте он говорит, что решился на этот шаг по желанию родителей и чтобы прекратить дурные толки, распространившиеся про него и Катарину. В другом же письме он объясняет свою внезапную женитьбу тем, что, ожидая ежедневно смерти от ярости мятежников, хотел предварительно показать пример и опровергнуть клевету врагов, уверявших, будто бы у него не хватает смелости сделать то, что он так настойчиво рекомендует другим.

Сам выбор невесты является в известном смысле чисто случайным. Женщина, которая сделалась подругой жизни реформатора, знаменитая благодаря этому обстоятельству Катарина фон Бора, также была прежде монахиней. Когда в 1523 году благодаря проповеди реформатора и его последователей монахи и монахини сплошь и рядом стали нарушать свои обеты, Катарина фон Бора вместе с восемью подругами бежала из монастыря, куда ее отдали еще в детском возрасте, и искала убежища в Виттенберге. Лютер принял горячее участие в судьбе монахинь и всячески старался их пристроить. Когда он стал серьезно помышлять о женитьбе, то прежде всего остановил свое внимание на одной из этих монахинь – Еве фон Шенфельдт, но, видимо, его влечение к ней было мимолетным. Была у него на примете еще одна невеста, также из монахинь бюргерского сословия. Во всяком случае, о Катарине он, очевидно, не думал и даже сам сватал ее за доктора Глаца. Но девушка в разговоре с другом Лютера, Амсдорфом, выразила свое недовольство по поводу этого сватовства и тут же чистосердечно заявила, что охотнее всего вышла бы за него самого или Лютера. Вероятно, эти слова, доведенные до сведения реформатора, произвели на него впечатление. Он заинтересовался Катариной, и когда под влиянием родителей, которых он навестил в это время в Мансфельде, мысль о женитьбе у него окончательно созрела, он не стал откладывать дела в долгий ящик: 13 июня реформатор был повенчан проповедником Бугенгагеном в присутствии только немногих свидетелей, а 14 дней спустя назначил брачный пир, на который пригласил всех друзей – близких и дальних, и родителей. Опустевший Виттенбергский монастырь, в котором он жил до сих пор вдвоем с престарелым приором, теперь был навсегда отдан курфюрстом во владение новой четы.

Весть о женитьбе Лютера наделала много шуму. Толкам и пересудам не было конца. Не только противники издевались над браком бывшего монаха с бывшей монахиней, но и многие друзья неодобрительно покачивали головой, находя, что момент для такого рискованного шага выбран самый неподходящий; некоторым не нравился и сам выбор. Но Лютер не обращал внимания на эти толки и с вызывающей иронией писал по этому поводу Спалатину: “По милости своей женитьбы я теперь внушаю такое презрение, что, наверное, ангелы ликуют, а дьяволы плачут”.

Лютеру действительно не пришлось раскаяться в своем выборе: брак его оказался в высшей степени счастливым. Катарине было 26 лет. Если судить по портрету, нарисованному Лукой Кранахом, то она не была красавицей, но обладала открытой привлекательной типично немецкой наружностью; при этом отличалась и всеми добродетелями, свойственными немецкой женщине, – скромностью, домовитостью, трудолюбием. Правда, она обладала также и значительной дозой властолюбия, так что Лютер в шутку называл ее Herr Ketha или Dominus Ketha[5], но это не мешало ей, по свидетельству самого реформатора, быть любящей преданной женой, окружавшей мужа самым заботливым уходом и создавшей ему ту уютную атмосферу основанной на взаимном уважении и любви семейной жизни, которую он научился ценить еще в молодости, в доме Урсулы Котта. В своем доме, в обществе жены и детей, которых она ему подарила, Лютер как будто совершенно преображался; страстный неутомимый боец, потрясавший Европу своими революционными, колебавшими вековые устои речами, становился в кругу своих безобидным добродушным буржуа, находившим интерес во всех мелочах домашнего хозяйства, с наслаждением работавшим на токарном станке или копавшим грядки для дынь и огурцов в монастырском огороде. С детьми он умел быть настоящим ребенком – он смеялся, шутил с ними, участвовал в их играх и искренне восхищался их наивностью и доверчивостью. Из печального опыта собственного детства, как вредно действует на впечатлительную детскую душу чрезмерная строгость, и хотя он далеко не был слабым отцом, но всегда придерживался правила, что “рядом с розгой должно лежать яблоко”. Даже в Кобурге, несмотря на тяжкие заботы, внушаемые ему положением дел в Аугсбурге, он находил время сочинять сказки для своего первенца Ганса и писать жене теплые, полные добродушного юмора письма. Он величает ее “Виттенбергским светильником”, а сами письма надписывает: “Моему любезному господину, Catharina Lutherin, докторше, проповеднице в Виттенберге”. В письмах к друзьям он не может нахвалиться своей подругой жизни, говорит, что она “ему дороже французской короны, богатств Венеции”, что она редкое вместилище всех добродетелей, хотя подчас и подтрунивает над ее экономичностью или болтливостью. Вообще даже самая недоброжелательная критика не может набросить тени на образцовую семейную жизнь реформатора.

В отношениях к друзьям – та же преданность и сердечность. Обмениваясь с ними в письмах мыслями по поводу жгучих вопросов дня, он в то же время всегда выражает самый искренний интерес ко всему, что касается их личного благосостояния. Особенно горячо он был привязан к Меланхтону, заслуги которого всегда высоко ценил. Ему, “своему Филиппу”, он прощал даже многое такое, чего никогда не простил бы другим – его малодушие, его колебания и даже неправоверие в некоторых пунктах учения. И друзья прекрасно чувствовали все величие этого преданного любящего сердца. Как ни тяжело приходилось им подчас от его раздражительности и нетерпимости, как ни жаловались они в интимных беседах на его деспотизм, они все-таки не покидали Лютера до конца и до конца относились к нему с искренней любовью и почти благоговейной преданностью.

Не менее прост, обходителен и сердечен он был со всеми, кто только приходил с ним в личное соприкосновение. Даже враги должны были признать, что не было человека, более чуждого корыстолюбию, чем он. Лютер никогда не мог решиться брать гонорар от своих слушателей или за сочинения, хотя издатели и книгопродавцы наживали на них целые состояния. Даже за свою должность проповедника он не соглашался брать плату, а жил лишь на скромное профессорское жалованье, которое назначил ему курфюрст. Но при всей ограниченности его средств он никогда не отказывал тем, кто обращался к нему за денежной помощью, хотя бы для этого пришлось заложить единственные фамильные драгоценности – различные кубки, от времени до времени подносимые ему в дар почитателями. В доме у него ежедневно обедали бедные студенты, проповедники без мест, изгнанники. Для всех двери его дома гостеприимно раскрывались, хотя ему не раз приходилось выслушивать по этому поводу ворчание жены, не знавшей очень часто, особенно в первые годы, как свести концы с концами. С течением времени, впрочем, материальное положение реформатора значительно улучшилось. Прибавки к жалованью, небольшие наследства, подарки от князей и магистратов увеличивали благосостояние дома, благодаря, конечно, и хозяйственным талантам фрау Катарины.

Лютер любил общество. С каким гостеприимством, с каким безграничным радушием он открывал свой дом в Виттенберге – об этом свидетельствуют его “Застольные речи”. У него всегда можно было встретить кучу гостей – теологов из других городов, приехавших для совещаний, любознательных путешественников из разных стран Европы, молодых протестантских князей, жаждавших увидеть великого вождя, – и все уезжали, очарованные его простотой, его внимательностью, его готовностью оказывать всякому всевозможные услуги. Но всего лучше реформатор чувствовал себя в обществе друзей и сотрудников, в известные дни собиравшихся у него по вечерам для работ по переводу Библии. Обыкновенно по окончании работы они оставались ужинать, и вот тут-то, за стаканом пива или вина, в Лютере, несмотря на его возраст и прежде времени состарившие его заботы, словно просыпался прежний веселый жизнерадостный эрфуртский студент. Из уст его лились тогда шутки, глубокомысленные или остроумные афоризмы, воспоминания о пережитом, перемежаемые подчас гневными и не совсем пристойными выходками по адресу литературных и иных врагов. Эти речи (с 1531 года), записывавшиеся обыкновенно благоговейно внимавшими слушателями иногда в довольно извращенном виде, и составили обширное собрание его “Tischreden”[6]. Отсюда, между прочим, заимствовано и популярное двустишие, обратившееся у немцев в пословицу: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Lebelang (Кто не любит вина, женщин и песен, тот останется дураком на всю жизнь). Вообще, в Лютере, несмотря на его религиозность и фанатическую преданность одушевлявшей его идее, нет ничего мрачного, аскетического; земля для него не юдоль плача, пользование благами жизни – не грех. “Если Господь наш, – передают его слова, – создал таких больших вкусных щук и доброе рейнское вино, то я имею право спокойно есть их и пить”. “Ты можешь позволить себе всякую радость в мире, – говорит он в другом месте, – если она не греховна, этого не запрещает тебе твой Бог, даже желает этого. Любвеобильному Богу приятно, когда ты от глубины души радуешься или смеешься”. Лютер любил природу и с истинно поэтическим чутьем улавливал ее красоты. Но самым любимым его занятием в те часы, когда он разрешал себе отдых, была музыка. За столом и после стола он часто пел, играл на лютне; иногда устраивал у себя небольшие домашние концерты, в которых принимали участие жившие у него нахлебники – студенты, а потом и подрастающие дети. К музыке он прибегал и в тяжкие минуты жизни, чтобы прогнать дурные мысли, рассеять гложущую сердце тоску. После богословия он считал ее наиболее угодным Богу занятием, так как с ее помощью можно легче всего побороть наваждения дьявола.

Даже сама религиозность Лютера носит какой-то особенный по-детски наивный и доверчивый характер. Он часто молился и всегда носил с собой псалтирь; при этом он чрезвычайно просто поверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Когда в 1530 году Лютер ждал в Кобурге известий об Аугсбургском сейме, спутник его Вейт Дитрих писал о нем Меланхтону: “Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере трех часов, и притом самых удобных для занятий. Однажды я случайно услышал его молитву. Боже мой! Какая великая душа, какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится, будто представляет себя разговаривающим с Богом, с такой надеждой и верой, словно он говорит с отцом и другом”… Властный и нетерпимый с людьми, он умел с покорностью принимать постигавшие его удары судьбы. Его тихая скорбь, его истинно христианское смирение у постели умирающей горячо любимой маленькой дочери производят невыразимо трогательное впечатление. Вообще, трудно представить себе человека, более исполненного противоречий, чем Лютер. Его характер весь соткан из контрастов, это вечная смена света и теней. Мечтатель и мистик, он в то же время был практическим деятелем, человеком дела, отлично умевшим принимать в расчет те обстоятельства, среди которых ему приходилось действовать.

“Его мысли, – говорит Гейне, – имели не только крылья, но и руки. Он был в одно и то же время холодным схоластическим диалектиком и исполненным вдохновения пророком. Просидев весь день над разработкой догматических отвлеченностей, он вечером брал в руки флейту, устремлял взор на звезды и расплывался в звуках и благоговейном созерцании. Тот самый человек, который умел ругаться, как рыбная торговка, бывал по временам деликатен, как нежная девушка. Он то неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, то становился кроток, как зефир, ласкающий фиалки”…

Словом, в характере Лютера соединяются такие качества, которые обыкновенно считаются непримиримыми контрастами, и таких же противоречий исполнена, как мы видели, вся его общественная деятельность реформатора. Но, прибавим, быть может, именно в этом обстоятельстве, в этой сложности и удивительном богатстве натуры следует искать причину того обаяния, того впечатления наивно-демонической гениальности, которое Лютер производит даже на людей предубежденных.

Мы видели Лютера в часы досуга. Но такие часы выпадали редко. Основное содержание его жизни – труд, труд упорный, почти непрестанный, труд, превышающий обыкновенные человеческие силы. Уже одна литературная производительность его необычайна. Мы упомянули только о самых выдающихся его сочинениях, но они составляют лишь незначительную часть его произведений, собрание которых обнимает собою 22 объемистых тома (в издании Walch'a). A между тем Лютер вовсе не был писателем по призванию. До 1517 года на литературном поприще он выступил только с предисловием к изданному им мистическому сочинению “Немецкая теология” (1516 год). Почти все его произведения рождались под влиянием минуты, писались наскоро, без всякой отделки, но именно поэтому жизнь так и бьет в них ключом. Сам слог Лютера – верное отражение его натуры. Невольно спрашиваешь себя, как могли из-под одного и того же пера выйти такие поэтические, идущие к сердцу строки и такие потоки ругательств, оскорблявшие по временам даже не особенно утонченный слух современников. Как бы то ни было, своими произведениями, написанными без всяких литературных претензий, Лютер, сам того не сознавая, сделался творцом нынешнего литературного немецкого языка, и некоторые писатели с него и начинают историю новейшей немецкой литературы.

За работой Лютер часто забывал о еде и сне. Рассказывают, что когда он был занят толкованием псалмов, то, боясь, чтобы ему не помешали, захватил с собой хлеба и воды и, никого не предупредив, заперся в кабинете, где провел за письменным столом целых три дня и три ночи. Домашние тщетно искали его повсюду, наконец догадались взломать дверь, и только тогда Лютер очнулся. При всем том он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать два раза в день, вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии обращались к нему за советом не только по религиозным вопросам, но и по совершенно частным делам. Всякий написавший что-нибудь по богословию посылал свое произведение Лютеру с просьбой прочитать, исправить и позаботиться об издателе, а если возможно, как шутливо жаловался Лютер, то даже о покупателях. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемий, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных, напутствуя умирающих.