полная версия

полная версияМихаил Скобелев. Его жизнь, военная, административная и общественная деятельность

Во время текинского похода Скобелев услышал страшную весть, не помешавшую ему, однако, довершить поход. Это было еще в июне, во время пребывания в Бами.

Спустя несколько недель после занятия Бами Скобелев находился в своей палатке. Был вечер. В палатке еще светился огонь. Послышался звонкий фальцет генерала, который кликнул своего денщика Петрова, чтобы узнать, спит ли Гродеков. Петров доложил, что спит.

Гродеков в эту ночь действительно лег рано с целью не попадаться на глаза Скобелеву. Почта в Бами получалась в 9 часов вечера. Гродеков как начальник штаба вскрывал все пакеты. Вскрыв несколько пакетов, Гродеков распечатал какую-то телеграмму и вдруг побледнел. Телеграмма была на имя Скобелева из главного штаба за подписью генерала Мещеринова; в ней сообщалось, по не совсем верным данным, будто “турки” в Филиппополе варварски убили старушку-мать Скобелева.

Любовь Скобелева к матери была всем известна. На другое утро Скобелев был удивлен странным видом и голосом Гродекова. Наконец Гродеков собрался с силами и сказал, что с близким ему лицом случилось несчастье.

– Родные? – сказал Скобелев. – Матушка моя в Болгарии, здорова, впрочем, я ей послал телеграмму. Чего она лазает там по парламентам? Только раздражает моих врагов!

Надо заметить, что, когда мать Скобелева прибыла в Пловдив (Филиппополь), болгары встретили ее восторженно. Носились даже слухи, будто Скобелев метит попасть в болгарские князья. Слухи эти имели некоторое основание. О возможности своей кандидатуры Скобелев сам говорил многим близким, и весьма вероятно, что его мать, Ольга Николаевна, поддерживала этот план. Когда Гродеков сообщил содержание телеграммы, Скобелев стал страшен. Он рыдал до конвульсий.

– Ужасно! – рыдая, повторял он. – Турки, мои враги, убили мою любимую мать! Это они мне мстят за то, что я нечаянно сжег их селения и отбил транспорты (это дело долго не давало покоя совести Скобелева). Но если так, я заплачу им так же ужасно! Я из их крови разолью моря, подниму на ноги все Балканы, перережу ваших жен и детей! Старушку убивать – не месть сыну!

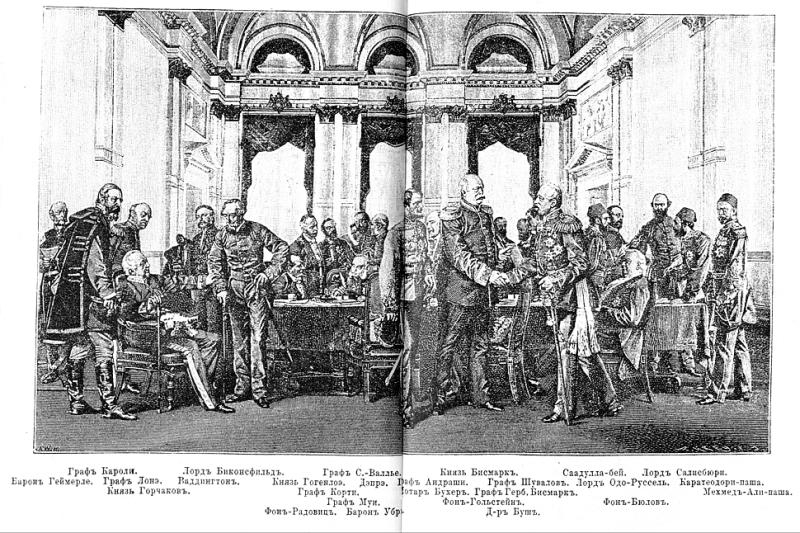

Немного погодя он разразился проклятиями против творцов Берлинского конгресса.

Весь этот пафос был направлен не туда, куда следует. Впоследствии оказалось, что мать Скобелева была убита поручиком Узатисом, тем самым Узатисом, которого Скобелев облагодетельствовал, наградил, принял из отставки на службу, дал Георгиевский крест и помогал ему деньгами как родному; и Бисмарк, и турки тут оказались ни при чем…

Берлинский конгресс 1878 года. Гравюра с картины А. фон Вернера

Перед самым штурмом Скобелев произвел еще одну рекогносцировку под стенами Геок-Тепе. Крепость виднелась в виде неровного овала, окруженного высокими валами с несколько выдающимися фортами. После чтения диспозиции Скобелев объяснил театр действий, показал, где он 6 июля стоял с летучим отрядом, указал, где его предшественники были разбиты текинцами, затем демонстрировал, откуда должна наступать колонна. Пока все это происходило, цепь казаков едва сдерживала густой круг беспрерывно стрелявших текинцев.

“Скобелева ни град пуль, ни многочисленность неприятеля, ни дерзость текинской конницы не тревожили нисколько, – пишет Гейфельдер, – как будто это не существовало для него. Сидя спокойно и равнодушно на коне, он только занят был тем, чтобы хорошо растолковать план действий. Только изредка он прерывал свое объяснение коротким приказом. Это спокойствие действовало и на других как психическая зараза. Никто не думал об опасности, никто не беспокоился, все старались держаться подобно ему, хотя многие впервые нюхали порох.” “Скачите вперед! – крикнул Скобелев графу Орлову-Денисову, – запретите казакам заводить дело, прикажите медленно отступать! Пора домой!”

Возвратились тихим шагом, весело разговаривая. 19 декабря, накануне штурма, Скобелев стал готовиться к этому решительному моменту кампании. Ему приготовили новый мундир с эполетами, ордена, перчатки, шашку – все как на свадьбу.

“Так я всегда приготовляюсь к бою, – сказал Скобелев Гейфельдеру. – А теперь, voyons docteur, – прибавил он и продолжал по-французски, – побеседуемте о приятных вещах, только не об окружающем. Будем лучше говорить о предметах интересных и отдаленных, которые перенесут нас в другие сферы и облегчат переход к приятному и глубокому сну, которым я хотел бы воспользоваться перед битвой”.

Стали говорить о франко-прусской войне, особенно о Мольтке. 20 декабря утром Скобелев встал рано и тотчас явился верхом перед войсками. Его бодрое расположение духа сообщилось всем. Единодушно двинулся отряд на штурм и после незначительного сопротивления крепость была взята.

В самый разгар боя Гейфельдер доложил Скобелеву: “Только 10 раненых”. Скобелев терпеть не мог, когда в бою говорили о ранах. После битвы сам иногда плакал над ранеными.

– Не хочу знать, – резко сказал он. – Не говорите мне ничего о раненых. Это только деморализует полководца, когда он слышит об убитых и раненых.

“В таких словах, – пишет Гейфельдер, – обнаруживалось внутреннее волнение Скобелева, но во время дела оно было незаметно. Напротив, он сидел спокойно на великолепном коне. Его стройная, элегантная фигура была заметна издали. Глаза следили за движением войска, лицо было неподвижно, иногда только брови сдвигались, и его звучный голос, перебивая шум битвы, был слышен издали”.

Со взятием Геок-Тепе кампания была окончена.

Глава VI

Взгляды Скобелева на войну и военное дело.– Его политические теории и увлечения

Когда умер Скобелев, над его свежей могилой было произнесено много речей самого разнообразного содержания. Немало было также написано некрологов: в одних уверяли, что он “своим орлиным взором обнимал прошедшие и будущие судьбы своего Отечества” (так было сказано в “Русской старине”), другие отвергали в нем всякие политические дарования (это утверждал “Вестник Европы”). Конечно, Скобелев мог бы быть крупным политическим деятелем. Он обладал природным даром слова, не тем, который черпается из чтения чужих речей, а тем, который электризует слушателей. Красивая наружность, мощный голос, уменье говорить с людьми “всяких званий” – все это могло бы составить для Скобелева карьеру политического деятеля, если бы существовала подходящая арена. Во Франции Скобелев мог бы быть крупным парламентным вождем, гораздо более крупным, чем Буланже, с которым его напрасно сравнивали: Буланже, как известно, не был способен говорить никаких речей, кроме заученных, да и вообще был натурой гораздо более мелкой, чем Скобелев.

Как политический деятель Скобелев был наиболее родствен Ивану Аксакову и другим славянофилам новейшей формации. Этим определяются и его взгляды на войну и военное дело. Скобелева нельзя назвать шовинистом. Он был поэтом войны лишь на поле боя, но в мирное время сознавал весь ее вред. Близкие Скобелеву люди подтверждают, что он всегда и везде помнил “о бедном русском крестьянине” и смотрел на войну как на печальную необходимость. В Скобелеве строго следует отличать военного от мыслителя. Как политик он большей частью стоял за мир и не раз говорил: “Начинать войну надо только с честными целями, когда нет другой возможности выйти из страшных условий – экономических или исторических”. “Война извинительна, – по словам Скобелева, – только когда я защищаю себя и своих, когда мне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака на свет Божий”. “Война – страшное дело, – сказал однажды Скобелев. – Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней необходимости. Никакое легкомыслие в этом случае непростительно. Черными пятнами на королях и императорах лежат войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов”.

Но как только война объявлена, Скобелев становился военным. “Раз начав войну, – говорил он, – нечего толковать о гуманности. Война и гуманность не имеют ничего общего между собою. Или я задушу тебя, или ты – меня. Лично иной бы, пожалуй, и поддался великодушному порыву и подставил свое горло – души! Но за армией стоит народ, и вождь не имеет права миловать врага, если он еще опасен. Штатские теории тут неуместны. Я пропущу момент уничтожить врага – он меня уничтожит. Нерешительные люди не должны надевать на себя военного мундира. В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же начиналась другая”. Скобелев не верил ни в дипломатические союзы, ни в скорое осуществление идеи вечного мира. “В союзах между народами, – говорил он, – один всем пользуется, а другой за все платит, один льет свою кровь и тратит деньги, а другой честно маклерствует, будучи не прочь обобрать друга в решительную минуту. Лучше всего – в одиночку. Моя хата с краю, пока меня не задели”.

Скобелев утверждал, что наиболее частые и серьезные причины войн коренятся в экономическом строе. Непосредственные причины войн, по его словам, сводятся обыкновенно к двум: или сравнительно высокая цивилизация стремится эксплуатировать слабейший народ, захватив его земли, – так были, например, завоеваны Индия и Америка, – или, наоборот, варвары разрушают цивилизацию: таковы завоевания гуннов, татар и т.д. Это, по словам Скобелева, тот же принцип борьбы за существование. Главною причиною борьбы он считал поэтому неравенство народов в культурном отношении. Отсюда прямой вывод: сближение различных культур и цивилизаций должно содействовать делу мира. По-видимому, Скобелев не был чужд и этой мысли, но в близкое осуществление идеала мира он не верил. Мало того, он полагал даже, что в наше время, при несовершенстве нашей цивилизации, военные доблести необходимы как спасение от односторонностей индустриализма, промышленного духа, проникающего в современное общество. “Война, подобно дуэли, – сказал однажды Скобелев, – неизбежна. Она бывает нужна для того, чтобы пробудить и поддержать в народе стремление к более возвышенным идеалам”. Если дополнить эти слова приведенным выше требованием Скобелева, чтобы война затевалась лишь с “честными целями” и главным образом для самообороны, то они станут еще более ясными. Но иногда Скобелев выражался уж чересчур решительно. “Никогда не настанет время, в которое мы будем в состоянии обойтись без войны”, – сказал он однажды д-ру Гейфельдеру. “Неужели, – добавил Скобелев, – вы действительно верите в утопию грядущего золотого века!” На это можно было бы возразить словами Маркса, что “стряпня по кухне будущего человечества” есть вещь во всяком случае рискованная и что не верить в утопию вечного мира так же неосновательно, как и верить в нее. Можно только по известным фактам определить, накопляются ли под влиянием цивилизации шансы мира илиже шансы войны.

Довольно любопытны взгляды Скобелева на финансовую сторону войны. За эти взгляды его иногда упрекали в солидарности с теорией “Московских ведомостей”, проповедовавших выпуски бумажных рублей. Быть может, Скобелев был плохим финансистом, но взгляд его на финансовые источники войны не ограничивался упомянутой теорией. Он просто утверждал, что побежденный неприятель должен кормить победителя даром, и в доказательство осуществимости такой теории ссылался на Наполеона.

В 1881 году Скобелеву кто-то доказывал невозможность войны с Германией, ссылаясь на наш курс. “Я ничего не понимаю в финансах, – сказал на это Скобелев, – но чувствую, что финансисты-немцы что-то врут. В 1793 году финансы Франции были еще и не в таком положении. Металлический франк ходил за 100 франков кредитных. Однако Наполеон, не имея для солдат сапог, одежды, пищи, пошел на неприятеля и не только достал сапоги, одежду и пищу, но и обогатил казну, а курс поднял даже за 100. При Петре мы были настолько бедны, что после Нарвы колокола переливали в ружья. И ничего! После Полтавского боя все изменилось. А покорение России татарами? Что же, они покорили Россию потому, что курс их был хорош? Просто есть нечего было, ну и пошли завоевали Россию. Если бы нам пришлось перенести войну на неприятельскую территорию, то враг должен за честь считать, ежели я ему заплачу кредитным рублем. Даже кредитные билеты я отдал бы с сокрушенным сердцем. Неприятель должен кормить нас даром. И без того наш народ нищий по сравнению с соседями, а я еще буду платить врагу деньги, заработанные горем, бедой и тяжким трудом рязанского мужика. Я такой сентиментальности не понимаю”.

Во время Текинской экспедиции Скобелев доказал на опыте возможность расплаты за все кредитным рублем. Не следует, однако, забывать, что сам Скобелев предостерегал в военном деле смешивать Азию с Европой. Но в это смешение он впал сам в своих финансовых планах, сводящихся к организованному ограблению побежденного неприятельского народа. Конечно, ссылка на бедность русского мужика весьма красноречива, но если экономические условия нашей страны вынуждают нас либо сохранить мир, либо вести войну, соединенную с грабежом, то, конечно, мир предпочтителен, и сомнительно, чтобы сам рязанский мужик,на которого сделана ссылка, хотя на минуту поколебался сделать выбор между миром и самою дешевою, за счет врага веденною войною. Мы увидим, впрочем, что на практике Скобелев жестоко преследовал мародерство и вообще всякий грабеж в побежденной стране.

Парадоксы Скобелева объясняются лишь тем, что военный практик в нем поневоле сталкивался с политиком. В случае действительной войны, например, с Германией, Скобелев был бы, вероятно, сторонником бисмарковской теории, по которой побежденному врагу следует пустить кровь не только мечом, но и посредством выворачивания его карманов. Ошибочность этой теории поняла Германия вскоре после получения пяти французских миллиардов. На практике тот же Скобелев самым добросовестным образом охранял бы немцев от мародерства.

Следует ли за ложные финансовые теории отвергать в Скобелеве талант политического деятеля? Но в таком случае что сказать о государственных талантах самого князя Бисмарка, которого, сказать кстати, Скобелев в одно и то же время не любил как честного маклера, ограбившего Францию и обманувшего Россию, но высоко ценил как германского патриота?

Наиболее любопытны мнения Скобелева по среднеазиатским вопросам.

Среднеазиатские дела Скобелев, несомненно, знал превосходно и если иногда увлекался, например, рассуждая о возможности похода на Индию, то в общем был прав, требуя действий решительных, энергичных, способных поразить воображение восточных народов, но в то же время справедливых и гуманных к покорившемуся врагу. Что Скобелев, по мере личного ознакомления с европейскими делами, мог значительно исправлять свои мнения и вовсе не был склонен идти путем слепого шовинизма (о чем можно было бы заключить по его знаменитым антинемецким речам, повод к которым дали германские высокопоставленные шовинисты), доказывается, между прочим, весьма важной запиской, написанной им 27 декабря 1878 года и о которой было уже упомянуто при обзоре турецкой войны. Пробыв не более трех месяцев в английском обществе, Скобелев превосходно понял разные течения, направлявшие в то время британскую политику. Правда, с английскими делами он был уже отлично знаком по Средней Азии и всегда относился к англичанам как к “великой нации, которую более всего отличает инициатива”. Весьма любопытно мнение Скобелева о русско-английских отношениях. Скобелев пишет:

“Уже несколько лет служа на той границе отечества, которой суждено, как думаю, столкнуться в наиболее решительной форме с британскою силою, я старался выяснить себе, каким образом в общественном мнении этой великой нации в различные периоды ее народной жизни происходят перевороты, заставляющие англичан в данное время отнестись к тем же вопросам совершенно иначе. Кому не памятен, например, припадок нервной русофобии в 1840-х годах, вызванный талантливою деятельностью нашего посла в Тегеране, осадой (персами) Герата и победоносною обороною этого города волонтером, поручиком Потингером, случайно бывшим тогда в Герате и со свойственной этой великой нации инициативой взявшим на себя честь быть предводителем в этот момент всех страстей своего отечества.

Несчастная экспедиция Перовского на Хиву, как несчастная экспедиция генерала Столетова в Кабул, переполнила чашу… Английская армия вторгается в Афганистан… и уже мечтает идти к Самарканду… Это было в 40-х годах. С этого времени наступает перелом…

Наступает период русофильства, которое не нарушается… никакими успехами нашими в Средней Азии, но даже фактическим приближением русских сил к границам Индостана. Опасность была мифическая, когда англичане били тревогу в 40-х годах; они ее не били в 1865 году, когда следовало”.

Скобелев совершенно верно понял эти странные противоречия как следствие внутренней политической жизни Англии. Мы уже упоминали о том, как верно он предсказал перемену настроения в Англии по окончании турецкой войны и предугадал падение Биконсфильда, когда об этом и не думали присяжные дипломаты. Этот факт показывает, что Скобелев, вопреки мнению некоторых публицистов, был проницательным и наблюдательным политиком и если ошибался, то во всяком случае менее многих дипломатов и публицистов, всю жизнь занимавшихся политикой.

Бенджамин Дизраэли, лорд Биконсфильд

Глава VII

Скобелев как полководец и администратор

Подобно всем замечательным людям, Скобелев сказал “новое слово”, быть может, сходное с теми, какие были сказаны Александром Македонским, Наполеоном, Суворовым, но в то же время представляющее и свои индивидуальные черты.

Характеристика Скобелева как полководца может быть сделана в двух чертах: тщательная подготовка боя и умение пользоваться психологией масс. Конечно, то же можно сказать и о других великих полководцах, но средства, избираемые ими, были иные. Наполеон прежде всего поражал противника стремительностью движений и сосредоточением массы войск. Скобелев двигался не менее стремительно, когда был хозяином дела, как в Геок-Тепе или при Адрианопольском набеге. Но что мог он сделать под Плевной со своим крохотным подчиненным отрядцем, предназначенным “для прикрытия” и отделенным от главной армии оврагом? Военный гений Скобелева не успел развиться в полном блеске; он мог бы показать себя вполне только в роли главнокомандующего на европейском театре войны.

Наполеон высоко ценил психологический элемент войны. Он был великим актером и умел поражать французских солдат своими историческими фразами. Суворов был с солдатами солдатом. Скобелев не обладал простотой Суворова, но в нем не было и наполеоновского чванства и фразерства. И в мирное время, и во время боя его главною заботою было поднять в солдате чувство собственного достоинства. В ранней юности ему еще случалось по горячности ударить солдата; став начальником, он не терпел кулачной расправы, считая ее унизительной и для солдата, и для начальника. Раз как-то на глазах Скобелева один полковой командир ударил солдата.

– Я бы вас просил этого в моем отряде не делать, – сказал Скобелев так громко, что слышали все окружающие. – Теперь ограничиваюсь строгим выговором, в другой раз приму иные меры.

– Но, ваше превосходительство, наш солдат не может обойтись без дисциплинарных внушений, – начал было командир. – Они так глупы…

– Дисциплина должна быть железною, – оборвал его Скобелев. – В этом нет сомнения, но достигается это авторитетом начальника, а не кулаком. Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что защищает родину, а вы его как лакея бьете… Гадко… Нынче и лакеев не бьют… А что касается глупости солдата – вы их плохо знаете… Я многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним.

Впоследствии Скобелев, назначенный командовать дивизией, узнал, что один только что назначенный к нему полковой командир “чистит солдатские зубы”. Скобелев призвал его к себе.

– Мне таких не надо, – сказал он. – Отправляйтесь в штаб – писарей бить. У меня полки к этому не привыкли.

И несмотря на все ходатайства прогнал командира.

Дух “скобелевских” солдат был поднят до такой степени, что, когда одного из них полковник N хотел высечь во время перехода от Плевны к Шейнову, солдат объявил, что предпочтет расстрел. Он был предан полевому суду и оправдан.

Одним из главных средств успешного боя Скобелев считал дружное содействие солдат товарищам, по собственному почину, не ожидая ничьих приказаний, как буквально говорит он сам в одном приказе по 16-й дивизии (1878 год, № 3).

Одним из лучших средств добиться такой взаимной выручки Скобелев считал “правильное воспитание солдата в мирное время”. Ввиду этого он особенно покровительствовал развитию обычая “куначества”, или побратимства, существующего в особенности в нашей кавказской армии.

Было указано на некоторые странные взгляды Скобелева на способы содержания армий в неприятельской стране при помощи кредитных рублей и контрибуций. Из этого можно было сделать неправильные заключения. Фактически Скобелев всегда относился к собственности побежденного врага в высшей степени добросовестно. Мародерство он преследовал весьма строго, и в его отряде оно было явлением редким уже потому, что Скобелев лучше других сумел сократить жадность подрядчиков и чиновников и обеспечить продовольствие солдат. Когда был занят Адрианополь, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одного грабежа. С пленными скобелевские солдаты обращались лучше всех прочих и ели с турками из одного котла. Говоря о беспощадности к врагу до окончания войны, Скобелев внушал солдатам сочувствие к пленным.

Вот случай, переданный Немировичем-Данченко:

“Когда по окончании Шейновского боя Скобелев поскакал к круглому редуту, ему навстречу попалась партия пленных. Один из наших солдат хватил турка прикладом. Скобелев освирепел.

– Это что за нравы, господин офицер? – обратился он к конвойному. – Я отниму у вас саблю! Вы – позор русской армии! За чем вы смотрите? Стыд! Молчать! Бить пленных может только негодяй. А ты как мог ударить пленного? – наскочил он на солдата. – Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием, он такой же солдат, как ты, и потому что судьба против него, ты бьешь безоружного?”

Другой очевидец, полковник Панютин, подтверждает, что “скобелевцы имели более высокие правила чести, чем какие-либо другие солдаты”, и приводит такой пример: художник Верещагин после дела при Хаскиойе попросил Панютина доставить ему для картин несколько мундиров и амулетов с убитых турок. Полковник позвал фельдфебелей и приказал достать мундиры. Фельдфебели переглядываются, наконец один из них говорит:

– Ваше высокоблагородие, позвольте для этого нанять болгар или жидов, наши солдаты ни за что не станут обирать убитых, потому что позорно.

Этот случай и многие другие показывают также, как понимал Скобелев дисциплину. Один из почитателей Скобелева, Кошкаров, формулирует его взгляды на дисциплину следующим образом:

“Дисциплина основывается на законности. Приказание не исполняется только тогда, когда испытаны все средства. Дисциплина заключается не в рабском исполнении желаний начальника. Она не только допускает, но и требует рассуждений! Дисциплина не в форме, а в духе”.

Все это действительно подтверждается не только рассказами очевидцев, но и документально – приказами Скобелева.

Скобелев терпеть не мог подчиненных, которые не смели своего суждения иметь и безусловно с ним соглашались. Он не выносил людей дряблых, пассивных, инертных и говорил, что они сделаны “из мокрой и слизкой тряпки”. По возможности он упрощал и сокращал формалистику, в которой многие видят необходимое средство для поддержания дисциплины. Под Плевной при обходе их траншей Скобелев приказал солдатам не вставать, говоря, что это лишь пустая потеря времени.

Вместо классического: “Не рассуждать!” – Скобелев старался прислушаться ко всякому здравому мнению, не разбирая, кем оно высказано – генералом или солдатом. Вот что рассказывает, например, наш известный путешественник Мозер.

Во время осады Геок-Тепе Скобелев ставил солдат ночью во рвы. Текинцы подкрадывались, взбирались на брустверы и рубили наших сверху. Однажды вечером, обходя аванпосты, Скобелев слышит, что солдат говорит товарищу: “Генерал напрасно ставит нас здесь. Если бы он ставил нас шагов на десять назад, текинцам пришлось бы спускаться в траншеи, где мы могли бы безопасно рубиться”.

– Это было откровением для меня, – рассказывал сам Скобелев. Был отдан приказ, и на следующее утро сотни неприятеля лежали во рвах. Солдат, подавший эту блестящую мысль, был награжден Георгиевским крестом.

В одном из своих приказов по 4-му армейскому корпусу Скобелев писал: “Известно, что на войне нравственный элемент относится к физическому, как 3:1”.