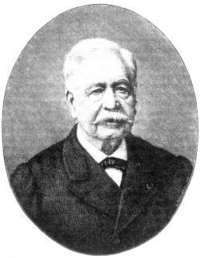

Маколей. Его жизнь и литературная деятельность

полная версия

полная версияМаколей. Его жизнь и литературная деятельность

Жанр: биографии и мемуары

Язык: Русский

Год издания: 2008

Добавлена:

Серия «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля