полная версия

полная версияПавел Федотов. Его жизнь и художественная деятельность

В это-то время и появляется на горизонте русского искусства П. А. Федотов и, поддержанный такими корифеями, как Брюллов и Крылов, начинает свою художественную карьеру, обратившись исключительно в сторону изучения и наблюдения русского быта.

Итак, для Федотова началась новая жизнь, с новыми целями и задачами. Он не обманывал себя относительно большой трудности этих задач, относительно того, что цель, к которой он стремится, еще слишком отдаленна. Но он знал, что он должен работать, не боялся этой работы и потому верил, что цель будет достигнута, несмотря на множество препятствий.

С выходом в отставку Федотов должен был довольствоваться скромным содержанием, назначенным ему государем, и из этой суммы, в которую входили также расходы по содержанию его семьи в Москве, ему предстояло выкраивать средства не только на свою жизнь, но и на художественные работы и материалы. Маленькие заказы, которые он имел, мало помогали ему в этом отношении. Он занял небольшую, из двух комнат, квартиру, – в одной комнате он устроил себе и мастерскую, и спальню, в другой поместил своего верного Коршунова. Обедал он за пятнадцать копеек в кухмистерской, одевался более чем скромно. В первое время он долго не мог решиться избрать себе какой-нибудь род живописи; инстинкт и врожденная симпатия к сатире и жанровой живописи влекли его на эту дорогу, но требования жизни и увеличивающаяся нужда большого семейства в Москве толкали его в сторону батальной живописи, которая в то время сильно поощрялась. Последнее соображение сначала одержало было верх, и он стал посещать классы батальной живописи профессора Зауервейда, где изучал анатомию и движения лошади. К этому времени относятся его рисунки акварелью «Французские мародеры в деревне», «Вечерние увеселения в казармах», «Казарменная жизнь» и много других. Но занимаясь военными сценами, он в то же время не бросал и иных своих попыток, рисуя сцены и типы нравственно-сатирические. Несколько таких рисунков попались на глаза нашему знаменитому Крылову, и старик, со свойственной ему прозорливостью сразу угадав призвание Федотова, написал ему письмо, в котором просил его развивать в себе именно такого рода наблюдательность и симпатию к воспроизведению будничных сцен.

Это письмо подействовало на Федотова и раскрыло ему глаза на его настоящее призвание. В голове его быстро созрело несколько сюжетов, и, засев за работу, он через девять месяцев кончил свою первую картину – «Утро чиновника, получившего первый орден». Через некоторое время он завершил и вторую – «Разборчивая невеста». Обе эти картины он представил на суд Академии и со страхом ждал ее решения. Страх этот был вполне основателен, так как не нужно забывать, что с выходом в отставку Федотов сжег свои корабли, а неизвестность будущего и крайне тяжелое положение в настоящем сильно его тревожили и волновали. Поэтому радости его не было границ, когда однажды, через несколько дней после представления картин в Академию, верный Санчо Панса, Коршунов, доложил ему, что ученик Академии Баскаков спрашивает его от имени Карла Павловича Брюллова, который желает его видеть. Понятно, что Федотов тотчас собрался к Брюллову. Брюллов принял его с распростертыми объятиями и громогласно признал в нем несомненное огромное дарование; за этим последовало и признание всего синклита профессоров Академии. Кому-либо другому такие похвалы могли бы оказать вредную услугу, но для Федотова они были лучшим толчком к еще более усиленной работе.

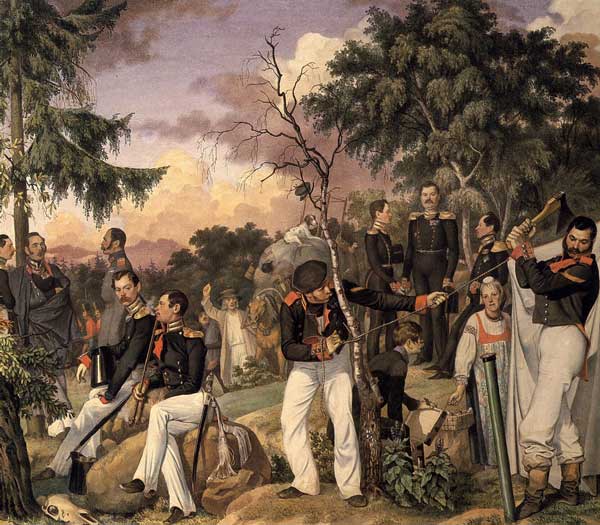

Федотов П.А. Бивуак лейб-гвардии гренадерского полка (установка офицерской палатки) 1843

После вторичного посещения Брюллова Федотов остановился на сюжете, который лег в основу картины «Сватовство майора». Совет Академии, по представлению Брюллова, решил, что этот сюжет должен быть исполнен Федотовым для получения степени академика, и, зная, что наш художник сильно стеснен материальными средствами, ходатайствовал перед президентом Академии о выдаче Федотову семисот рублей ассигнациями для исполнения этой картины.

Чтобы понять, до какой степени был велик этот труд, нужно было знать необыкновенную добросовестность Федотова и его глубокое отвращение к рисовке предметов из головы, то есть без натуры перед глазами.

Федотов принялся разыскивать натуру. Ему нужны были и комнаты, и действующие лица, и аксессуары, и вот он, занятый отыскиванием всего этого, с утра до ночи расхаживал по Петербургу, знакомился с купцами, ходил к ним в гости, присматривался, списывал и срисовывал все, что только подходило к его картине. Но главная трудность заключалась в том, чтобы найти подходящий тип старика-купца. Федотову это долго не удавалось, пока наконец он не встретил подходящего человека и не уговорил позировать ему.

Старух, горничных и сидельцев он разыскивал на Толкучем и Андреевском рынках; знакомый офицер терпеливо стоял для него в позе бравого майора; одним словом, в этой картине все до последней мелочи, до разноцветных стеклышек на люстре, до пирога и бутылки шампанского на подносе, – все было предметом серьезного изучения.

Нет ничего удивительного, что публика, воспитанная совсем на других образцах, пришла в полный восторг от такой правдивости в передаче этих подробностей; но главным образом ее подкупило то общее настроение, с сильной дозой сатиры, которое было разлито во всей картине. Она до такой степени верно передавала подробности и общий смысл сцены приезда жениха-майора в купеческий дом, что оставляла глубокое впечатление у зрителей. Этому способствовало еще и то, что Федотов иногда на выставке, подражая раешнику, сам объяснял сюжет своей картины, читая стихи собственного изделия. Эти стихи не отличались особенными достоинствами в смысле формы, но зато веселость и сатира в них били ключом:

Честные господа,Пожалуйте сюда;Милости просим,Денег не спросим.Даром смотри!Только хорошенько очи протри.Начинается,Починается,О том, как люди на свете живут,Как иные на чужой счет жуют!Сами работать ленятся,Так на богатых женятся…После такого предисловия Федотов описывает купеческий дом, «всего вдоволь в нем», и затем переходит к самому хозяину-купцу, которого «взманила, вишь, честь, не хочу, мол, зятей с бородами, как заслуженный зять, уж не та будет знать, мне по крайности дай хоть майора…» И вот такой майор находится. Панкратьевна-сваха – «бессовестная привираха» – отыскивает жениха и привозит его в дом к купцу. В доме начинается содом, все спешат навстречу, купец не может сладить с сюртуком, пыхтит и отдувается, а наша невеста «не найдет сдуру места»:

Мужчина чужой!– Ой, стыд-то какой!Никогда я с ними еще не бывала!..Гость заводит, чай, речь;Ай, ай, ай, срам какой!А тут нечем скрыть плеч…И вот наша невеста решается убежать к себе в светелку, но не тут-то было… Умная мать

За платье хвать.А вот извольте посмотреть,Как в другой горницеГрозит новая картина горлице.Как жених толстый, бравыйКрутит свой ус:Я, дескать, до денежек доберусь!Затем следует, все так же в стихах, описание комнатной обстановки:

Посреди виситМуж сед и именит,А по сторонам висят двое —Наши знаменитые герои:Один – батюшка Кутузов,Что первый открыл пятки у французов,А Европа сначалаИх не замечала! Другой —Герой,Кульнев, которому, во славу и честь,Даже у немцев крест железный есть.Продолжение идет все в том же роде: упоминается «Иловайский на коне, казацкий хлопчик, французов топчет», затем на правой стене «хозяйский портрет, в золотую раму вдет», «кошка рыльце умывает, гостя в дом зазывает», и кончается:

А что, господа, чай устали глаза!Не оставить ли до другого раза?Извольте проститься и по домам расходиться.Как видно, стихотворение сильно страдает несовершенством формы, но этот недостаток искупается вполне и с избытком мыслью и внутренним содержанием. Федотов, впрочем, сам знал, что его стихи не блещут размером и рифмой, и адресовал по этому поводу своим строгим критикам стихотворение, озаглавленное так:

К моим читателям,Cтихов моих строгим разбирателям.Вот что он говорит:

Кто б ни был, добрый мой читатель,Родной вы мой или приятель,Теперь я вас хочу проситьК моим стихам не строгим быть,Хоть я давно ношусь с пером, —Да то перо, что носят в шляпе.А что писатель держит в лапе,Я с тем, ей Богу, не знакомИ не пускаюсь в сочиненья,А уж особенно в печать.Затем он объясняет причину этого:

Отец, судьба и матьЗаставили меня маршировать,и прибавляет, что он «спокойно десять лет»

Был занят службой гарнизонной.Вот довод, кажется, резонный,Что не могу я быть поэт…Забудешь всех, и Аполлона,Идевять Муз, и весь Парнас! —Нет, некогда мечтать у нас.Популярность Федотова как художника началась с картины «Сватовство майора», появившейся на выставке 1848 года; раньше ее, в 1847 году, были выставлены две картины: «Утро чиновника, получившего орден» и «Горбатый жених». Все три чрезвычайно характерны и до такой степени верны действительности, что, немудрено, произвели большую сенсацию как в художественном мире, так и среди публики.

Вот как описывает друг и сослуживец Федотова, Дружинин, впечатление, произведенное этими картинами:

«Имя Павла Андреевича гремело по городу. Его сослуживцы и друзья находились в полном восхищении. Я бросился в Академию и увидел в одной из боковых зал великие толпы народа. Все пространство от картин до двери было запружено любопытными: едва-едва, с помощью лорнета и приподнявшись на цыпочки, успел я усмотреть за толпою картины, столь мне знакомые. Художник Б., стоявший около, передал мне все интересовавшие меня подробности о первых днях выставки и о том, как далеко разлилась слава нашего общего друга. От него же я узнал, что сам Федотов часто бывает в зале и прислушивается к суждению посетителей. В самом деле, через несколько минут предстало перед нами веселое, но значительно постаревшее за лето лицо Павла Андреевича.

Федотов провожал каких-то дам и, несмотря на все свои усилия, не мог пособить им пробраться к картинам через сплошную массу зрителей. Устав и досадуя на свою неловкость, он пустил в дело последнее средство.

– Господа, – сказал он, тронув двух или трех человек из заднего ряда, – пропустите на минуту автора.

При этом посетители почтительно раздвинулись и дали дорогу дамам».

Такая слава была для Федотова дорогим оружием, вырванным им у судьбы путем долгих и упорных стараний и борьбы. Он знал ей цену и строил планы о том, как посредством своей деятельности будет перевоспитывать общество, как передаст этому обществу любовь к правде, которая жила у него в груди. Для этой цели он хотел ехать в Англию изучать Уилки и Хогарта, двух живописцев, наиболее сродных ему, и в разговорах с друзьями проектировал много картин, которые, к сожалению, не только не были им написаны, но даже содержание которых не сохранилось для потомства. А это очень жаль, так как оно прибавило бы многое к тому скудному материалу, который мы имеем, и дало бы возможность вернее судить о личности и характере Федотова.

Содержание картины «Утро чиновника, получившего первый орден» («Утро после пирушки, или Свежий кавалер»), следующее: новый кавалер утром, после пирушки, нацепив на халат орден, горделиво стоит перед кухаркой, показывающей ему прорванные сапоги, которые не на что починить, так как, вероятно, все жалованье ушло на вчерашнюю попойку, следы которой видны в комнате в виде объедков и осколков, валяющихся на полу, под столом валяется один из приятелей хозяина, не успевший еще протрезветь. Другая картина, «Разборчивая невеста», вероятно, навеяна одноименной басней Крылова. На коленях перед перезрелой девой стоит горбатый жених, с жаром изъясняющий ей свои чувства; в дверях комнаты видна мать, радостно говорящая что-то мужу, который, стоя сзади, широко крестится. Выбор сюжетов, как можно видеть, вполне хогартовский, и не раз Федотов серьезно увлекался в разговорах с приятелями своею ролью иллюстратора и исправителя нравов. Действительно, в этом отношении он, окрыленный желанием добра и вооруженный талантом, а главное уже признанным авторитетом, мог кое-что сделать. Тот факт, что эти картины, по свидетельству современников, привлекали такую массу публики, говорит о том, что они были для нее именно откровением, что публика зачастую видела в изображенных лицах самое себя, и вполне вероятно, что в душах многих эти картины будили чувства очень знакомые, которые приходилось самим переживать. За несколько карикатурным изображением действующих лиц публика видела большую долю правды, и если бы это от нее зависело, то, конечно, Федотов продолжал бы свою деятельность, не будучи поставлен в необходимость заботиться о мелочах жизни в то время, когда в голове его зрели новые и новые планы, открывались широкие горизонты и виднелась благороднейшая цель; но, к несчастью, благосостояние Федотова зависело не от публики, а поэтому его роль нравописателя должна была кончиться скорее, чем можно было ожидать; притом мы имеем право думать, что такая роль не особенно нравилась в тех сферах, от которых зависело благосостояние художника. Задача, поставленная Федотовым перед собой, была слишком смела для того времени.

Многие не соглашались с Федотовым в том, что роль, взятая им на себя, привела бы к желанной цели, объясняя свое несогласие тем, что уроки, даваемые Федотовым обществу, отнюдь не откровение для последнего, что все это может сказать гораздо лучше даже бездарный писака, что прямая цель Федотова – служить красоте и изяществу. Но они, эти поклонники красоты и изящества, забыли, что этим двум кумирам служило несколько поколений художников, которые ни на одну минуту не забывали об этих спутниках искусства, и несмотря на это, общество вообще мало было подготовлено к пониманию этой красоты, так как в большинстве случаев девяносто человек из ста не имели никакого представления о той красоте, о которой так хлопотали и Академия, и эти ценители, и что самый успех картин Федотова явно противоречит их теориям. Да и что, собственно говоря, можно назвать красивым и изящным? То, что одному нравится, то другой отвергнет; то, что у одних прилично, перед тем другие будут краснеть. De gustibus non disputandum est.[1] Появление Федотова и его художественная деятельность были как бы протестом против того состояния русского искусства, в котором оно находилось, и были логическим следствием такого состояния. Живопись должна была вырваться из оков и найти новые пути для себя, тем более что литература уже четверть века как выбралась на новую дорогу и, несмотря на массу препятствий, завоевала мало-помалу право гражданства. Нужно было только удивляться, что живопись так долго не решалась следовать по стопам своей старшей сестры.

Биографы Федотова уверяют, что он был вполне равнодушен к Пушкину и Гоголю, что он их совсем не понимал. Нам это кажется очень странным, в особенности относительно Гоголя, талант которого был очень сродни таланту Федотова. Юмор и сатира Гоголя затрагивали именно те самые стороны общественной жизни, которых касался в своих картинах и Федотов. Их связывала одна общая черта: ярко выраженная национальность, – и казалось, такого рода общность могла бы действовать привлекающим образом; между тем мы имеем факты, противоречащие таким предположениям! Мы затрудняемся определить причину такого равнодушия Федотова к двум корифеям нашей литературы, да, собственно говоря, это и неважно; важно то, что он вполне самостоятельно, не подчиняясь никакому влиянию, шел в живописи по тому же пути, по какому в изящной литературе шли эти два русских гиганта.

Глава III

Обстановка квартиры. – Домашняя жизнь Федотова. – Его характер. – Любовь к детям. – Наружность. – Отношение к искусству и жизни. – Взгляды его на некоторые вопросы. – «Болезнь и смерть Фидельки». – «Модный магазин». – Намерение издавать художественно-литературный листок. – «Мышеловка». – «Художник, женившийся без приданого». – Альбом А. И. Бегрова. – Альбом А. И. Сомова. – Коллекции Жемчужникова, Званцова и Дружинина. – «Крестины». – «Утро обманутого молодого». – Отношение критики и публики к произведениям Федотова. – Брюллов как покровитель Федотова.

По рассказам современников, Федотов обладал неистощимым остроумием и веселостью. Все, кто его знал, все его товарищи и сослуживцы в один голос свидетельствуют о его доброте, нежном, отзывчивом сердце. К окружающей обстановке и своей внешности Федотов относился очень равнодушно. Квартиру он всегда нанимал очень маленькую, из одной-двух комнат, с маленьким чуланчиком, в котором помещался его верный Коршунов. В большой комнате он устраивал себе мастерскую. Везде, по всем углам стояли и лежали папки, альбомы, гипсовые слепки рук, ног. у среднего окна помещался мольберт с начатым эскизом или картиной; окна были наполовину задернуты снизу, и на подоконнике стояли ящики с красками, пузырьки и баночки. Чуланчик, отданный во владение Коршунову, украшался им до самого потолка лубочными картинами, причем Коршунов всегда говорил посетителям, что и он, по примеру барина, занимается художеством. Тут же помещалась и маленькая библиотека, в которой можно было найти Винкельмана, английские учебные книжки, Кантемира, какой-нибудь журнал екатерининских времен, рукописную поэму. Все это перечитывалось Федотовым, но в особенности он любил Крылова и Лермонтова, стихи которого называл «песнями богатыря в минуту скорби неслыханной».

Домашняя жизнь Федотова шла ровно, как заведенные часы. Вставал он очень рано, выпивал стакан полугорячего чаю, затем обливался холодною водою и шел гулять, или, вернее, толкаться между людьми и делать наблюдения. Эти наблюдения доставляли ему массу наслаждений и служили неисчерпаемым источником для рассказов. Иногда он забирался в какое-нибудь захолустье Петербурга, например в Гавань, знакомился с тамошними обитателями, совершал с ними прогулки по взморью, ухаживал за тамошними Евами и возвращался домой, обремененный новым запасом наблюдений. Любил останавливаться подолгу под окнами трактиров, заводить речи с простонародьем, уговаривал понравившегося субъекта зайти к нему и тут же, между чаем и разговором, набрасывал в свой альбом его портрет, зачерчивал характерную позу. Чтобы подметить что-либо особенное, нужное ему, Федотов готов был пройти огромное расстояние, следуя за намеченным субъектом. Так, однажды он долгое время преследовал какого-то провинциала в зеленом картузе и не успокоился до тех пор, пока не запомнил всех особенностей этого лица.

«Сам просится на картину, – говорил он обыкновенно в таких случаях, – грешно упускать его, не попытавшись зачертить хоть на память».

Возвратясь домой, Федотов садился за работу и не отходил от мольберта часов шесть или семь. В три часа он одевался, чтобы идти к кому-нибудь в гости, но редко где оставался обедать. В пище был очень умерен, вина почти не пил и если хлебосольный хозяин упрашивал его выпить, то отговаривался слабостью глаз, которые у него болели вследствие постоянных и усиленных занятий. Лечиться он не любил и никогда не слушался докторов; послеобеденный сон считал лучшим лекарством для себя и вследствие этого обедал только у тех из своих знакомых, у которых он мог, не конфузясь, всхрапнуть часик или полтора после обеда.

Характер у Федотова был чрезвычайно ровный и спокойный. Он очень любил детей и часто говаривал, что без детей и жизнь не в жизнь, что их беготню, крики и даже ссоры он очень любит и будет несчастен, если его лишат этого удовольствия. Можайский в своих воспоминаниях о нем в следующих чертах описывает его любовь к детям: «Мы встретились с ним в доме его товарища по корпусу, а моего родственника. „У меня сегодня будет Федотов, – сказал мне мой родственник, – познакомься с ним хорошенько: он – человек оригинальный и истинный талант“. Я с нетерпением ожидал гостя, и действительно вечером пришел Федотов со своей дальней Васильевской линии. Когда он вошел в залу, по ней ходила кормилица с ребенком. Федотов сейчас же подошел к малютке, взял ее ручку и начал рассматривать запястье пухленькой детской руки, как будто перевязанное ниточкой. „Посмотрите, – сказал он мне, когда я подошел к нему, – что это за милашка! Зачем же ты себе ручки ниточкой перевязываешь? Или это ты, матушка, занимаешься?“ – „Это Бог так перевязал“, – сказала, смеясь, мамка. Федотов нагнулся и внимательно, с умилением рассматривал каждый пальчик и каждую жилку; то целовал руку, то, держа ее в своей, поворачивал в разных направлениях, следя за движением мускулов. „Не могу не любоваться… люблю детей, что за прелесть всякий ребенок!“»

Наружность Федотова была довольно привлекательна. Он был среднего роста и довольно плотен; силой физической никогда не хвастался, но был, по рассказам современников, очень силен. (Так, во время его последней болезни, в сумасшедшем доме, он в порывах бешенства вырывал гвозди руками из стен и, когда ему связали руки, продолжал вырывать их зубами). Особенную прелесть придавала ему добрая, иногда меланхолическая улыбка.

Федотов имел необыкновенную способность рассказывать самые смешные вещи очень серьезно, не улыбаясь. Говорил он очень хорошо, увлекательно и до такой степени живо описывал лица и сцены, подчас немного карикатурно, что слушатели его как будто сами присутствовали при этих сценах, видели эти лица.

Отношения его к товарищам по искусству были чужды всякого рода зависти и неприязни: он искренно радовался их успехам и печалился, если замечал у кого-нибудь падение таланта или если кто-нибудь умирал. «Вот еще одна потеря для русского искусства, – говорил он, узнав о смерти Ставассера, – и потеря очень чувствительная». При этом он рассказывал о том, каков был художник и как жрец искусства, и как человек.

Но, будучи терпимым и добрым, он редко прощал своим сотоварищам их измены раз принятому направлению в искусстве. Искусство было для него второй бог, служить которому нужно было с чистой душой, не боясь ударов судьбы, уколов самолюбию и бедности. В этом отношении он являл собой лучший образчик мужественного борца с судьбою. Его никто никогда не видел жалующимся на лишения и бедность, и, по словам Дружинина, никому и в голову не приходила возможность услышать от него такие жалобы, между тем многие знали, что Федотову частенько приходилось не сладко.

Такова была его сила воли и гордость, что он ни разу не показал, как трудно ему бороться с жизнью!

Отношение его к различным жизненным вопросам было всегда связано с тем, насколько они помогали или мешали его служению искусству в том виде, как он понимал его, а служение искусству он не отделял от служения правде и идее. В этом отношении достоин внимания его отзыв о браке и вообще о любви к женщине. Он всегда думал и говорил, что эти две вещи, любовь к искусству и любовь к женщине, несовместимы. «Моей жизни не хватит, – говорил он, – отдаваться одновременно и искусству, и любимой женщине». Когда после громкого успеха его картин одна богатая и вполне свободная девушка, увлеченная его успехом, намекнула о своей готовности отдать ему свою руку, он наотрез отказался. Хотя более чем вероятно, что другой на его месте не только не отказался бы, но обеими руками ухватился бы за представившуюся возможность покончить с жизнью впроголодь и перейти на сытую и привольную.

Он хотел быть обязанным только самому себе и не желал поступаться ни своей свободой, ни тем более идеями даже в угоду любимому человеку. Это черта чрезвычайно редкая в наше время, тем более что по своим внутренним качествам он был бы прекрасным семьянином.

В то время когда Федотов был занят своей картиной «Сватовство майора», он сделал несколько эскизов других картин. Однажды, читая какой-то старый разрозненный журнал, он наткнулся там на фразу: «Если барыня не в духе, это значит, что ее моська больна». Федотов улыбнулся, и через некоторое время на тему болезни барыниной собаки были сделаны два эскиза сепией.

Первый из этих эскизов изображает мать семейства, во время утреннего чая заметившую, к своему ужасу, что Фиделька, ее любимая собачонка, заболела. Самовар и чашки торопливо снимают со стола на пол и на стулья, и на их место кладется мягкая подушка, а на нее – собачонка; барыня забинтовала ей брюшко и всеми силами старается как-то помочь. Старая нянька, большая сплетница, что-то говорит, указывая на молодую горничную, на которую с гневом налетает барыня с башмаком в руке. Мальчишка-казачок, разинув рот, со страхом смотрит на эту сцену. Маленький сынишка, подвернувшийся матери не вовремя, поставлен на колени с приказанием долбить урок; вместо этого он, изловив за хвост одну из собачонок, старается привязать к нему бумажку. Девочка-дочь, бросив куклу и держась за выдранное матерью ухо, с плачем кидается к отцу, ища защиты, который, в свою очередь, схватив стакан чаю и бутылку рому, убегает от этой кутерьмы; по дороге он встречает третью собаку, которая получает от него такого пинка, что взлетает на воздух. В дверях, ведущих в соседнюю комнату, виден ветеринар, с изумлением и страхом останавливающийся в раздумье, войти ему или нет.