Полная версия

Британец Карсакбай

Но местное население от этого ничего не проиграло, потому что с принятием данного документа начался новый период развития цветной металлургии в Улытау. С этого времени мы видим постепенное формирование национального рабочего класса и становление совершенно нового пути развития промышленности в отличие от предыдущих веков.

В сердце казахской степи, в Карсакбайской возвышенности,59 на берегу реки Кумола60, в местности Карсакбай началось зарождение цветной металлургии. Вновь появились профессии шахтеров, металлургов, железнодорожников и других. Но не без трудностей и не сразу.

Попытки екатеринбургского купца Ушакова, к которому в 1854 году присоединились предприниматели Рязанов и Зотов, начать медное дело в Улытау не увенчались успехом. Не желая вкладывать средства на переработку и плавку меди, строительства обогатительной фабрики и медеплавильного завода, они стали возить руду на Урал, навьючивая на верблюдов по 300 кг богатой руды. Даже при 30-процентном содержании металла в руде, это составляло максимум 90—100 кг черновой меди. Отнимая расходы на транспортировку, переработку и наемную рабочую силу, результат становился очевидным. Поняв нерентабельность добывающего способа освоения промысла, наследники компании «Ушаков и К» занялись поисками покупателя месторождения.

Медными залежами Жезказгана заинтересовались англичане, которые к этому времени вместе с американцами смогли сконцентрировать в своих руках большую часть мирового финансового капитала. В 1904—1905 годах здесь побывали агенты «Сибирского синдиката» и провели визуальный осмотр лежащих на поверхности медно-рудных пластов. Их обнадеживающие заключения убедили инвесторов провести геологическую разведку для полного подтверждения этих прогнозов.

В 1906 году в Улытау прибыла геологическая партия английского инженера-геолога Уэста. Какой дорогой прибыла эта партия? Через Жосалы, Атбасар или Спасск? Эти вопросы являются продуктом для дальнейшего и подробного исследования деятельности английских инженеров. А пока будем довольствоваться теми архивными данными, которые удалось изучить.

Дом, где в начале ХХ века жил английский геолог Уэст.

Проделав масштабные геологоразведочные работы, Уэст, на основе первых же бурений и полученных результатов от отправленных на выплавку руд, телеграфировал в Лондон о том, что только по предварительным данным содержание меди в руде колеблется от 6 до 32 процентов.

Геологи С. Болл и Бродрик произвели полуинструментальные геолого-топографические съемки и в 1910 году составили первую геологическую карту Жезказганского месторождения, разработали программу и методику дальнейших геологических работ.61 Всего за время работы английские геологи пробурили 235 скважин общей глубиной свыше 17 тысяч метров, то есть в среднем 72 метра. Вместе с тем англичане прошли более 17 шахт и большое количество штреков.62 Английские шахты Жезказгана были главными в структуре добычи меди вплоть до 1938 года, когда началось строительство шахт силами Жезказганского рудника. С 1940 года началось строительство шахт по проектам Гипроцветмета.

Это позволило им прийти к заключению о том, что здесь можно построить медеплавильный завод проектной мощностью в 5000 тонн меди в год, при минимальной продолжительности деятельности завода в течении 30 лет.

На основе предварительных заключений Уэста в 1906 году в Лондоне было образовано АО «Атбасарские медные копи». 29 мая 1909 года Жезказганское месторождение меди, Ескулинское месторождение железа, известковый карьер в Улытау, а также Байконырские буроугольные копи были приобретены этим Акционерным обществом.

Для изучения местности с целью планирования инфраструктуры будущей медной промышленности, в Улытау приехал английский инженер Гарвэй. По возвращении в Англию он докладывал акционерам о благоприятных условиях для развития медеплавильного производства в Улытау.

В 1906 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Оренбург-Ташкент, что значительно снижало себестоимость черновой меди. На месте будущей строительной площадки имелись достаточные возможности обеспечения производства водными ресурсами. Земля Улытау оказалась богатой строительными материалами.

В своем докладе Гарвэй отметил один из самых важных аспектов своей поездки – это наличие в дикой степи топлива для будущего завода. В качестве топлива рассматривались Байконырские копи бурого угля, где Уэст пробурил 54 скважины и в двух местах обнаружил пласты, запасов которых, по его мнению, хватит для обеспечения топливом печи медеплавильного завода.

Все выше перечисленные заключения Гарвэя убедили акционеров начать проектирование строительства медеплавильного завода и обогатительной фабрики в Карсакбае, двух шахт в Байконыре, а также нескольких рудников в Жезказгане. Проект был утвержден в декабре 1912 года правлением АО «Атбасарские медные копи».63

В степи закипела работа, которой руководило АО «Спасские медные руды».64 Началась грандиозная стройка, масштабы которой доселе еще не видели в этих краях. Именно эта стройка позже станет стартовой площадкой для запуска очага советской металлургии в крае.

Каких окончательных результатов добились англичане в деле строительства медеплавильного завода? Об этом и другом мы расскажем ниже. В общем же, бытует два мнения: первое, официальное о том, что англичане построили завод и необходимую для него инфраструктуру примерно на 70—80%; второе, негласное, говорит о пробном запуске английскими инвесторами Карсакбайского завода, но в каком году не уточняется. Эти мнения тоже являются полем для исследовательской деятельности в будущем.

А пока при ныне существующих возможностях по времени и средствам, мы можем только констатировать о том, что, не начни европейские акционеры во главе с англичанами вкладывать капитал на строительство завода в Карсакбае, не известно, согласился бы Феликс Эдмундович Дзержинский65 начать авантюрное дело по запуску завода на берегу речки Кумола!

Дальнейшие события рассмотрим в следующих главах, в аспекте формирования национального рабочего класса, развития и совершенствования техники и технологии, а также влияния медеплавильного дела на социально-культурную жизнь Улытауского региона.

Глава ІІ. Формирование рабочего класса в Карсакбае

Европейские инвесторы тщательно проанализировали свои возможности в Жезказгане и разработали детальный план для строительных работ. Намерения англичан были серьезными и соответствовали интересам царской власти, которая всегда приветствовала новых крупных налогоплательщиков.

Иностранцы не собирались тратить ни минуты на раздумья и в 1913 году в Карсакбае началась большая стройка. Сюда прибыли первые 300 рабочих, инженеров и техников, которые занялись более подробным проектированием и закладыванием фундамента для новых промышленных объектов.

Необходимо было соединить Жезказган, Карсакбай и Байконыр железной дорогой, которую решили построить по английскому проекту, основанному на использовании узкоколейного полотна для английских паровозов и их составов. Было спроектировано строительство плотины на реке Кумола для накопления весной талой воды и обеспечения строящихся обогатительной фабрики и завода водными ресурсами. Первостепенной задачей было обеспечение инженерно-технического состава и рабочих необходимым жильем.

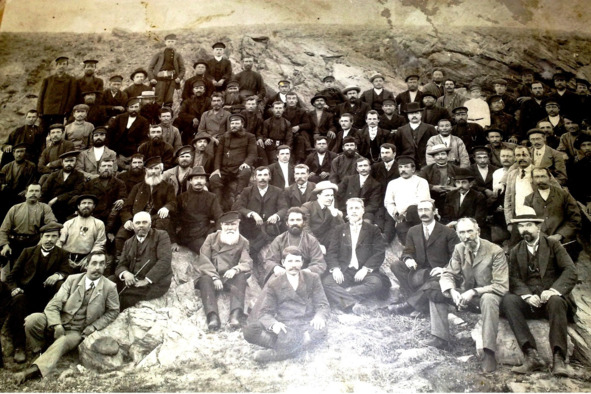

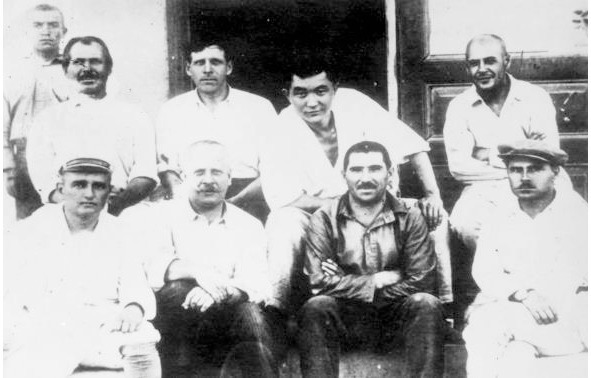

Первые европейцы, прибывшие на строительство Карсакбая.

Обращая внимание на формирование рабочего класса в крае, необходимо более подробно остановиться на характере взаимоотношений прибывших европейцев с местным населением. Трансформация формирования местного национального пролетариата является одним из важнейших аспектов нашей книги, так как, переход от степного пастбищного хозяйства на оседлость и внедрение большинства казахов в промышленную среду, является одной из ярких и, в то же время, трагических страниц истории Казахстана.

Во время найма на работу казахов с близлежащих аулов и окраин, русские инженеры и техники, работающие на иностранцев, придерживались колониальных принципов. Местное население было занято на физически тяжелых черновых работах, из-за отсутствия у казахов технических специальностей и знания русского языка.

Материальное и социальное обеспечение казахского рабочего существенно отличалось от прибывших сюда европейцев. Мотивируя тем, что бедному казаху покровительствует богатый родственник в лице бая или родоначальника, применялись различного рода штрафы, что существенно сокращало расходы на выплату заработной платы.

Английским концессионерам даже и в голову не приходило улучшение условий жизни наемного казаха. Например, русским рабочим запрещалось заходить в бараки казахов, которые были полны антисанитарии. Эта проблема никак не находила своего решения из-за нежелания руководства акционеров выделять какие-либо ассигнования на улучшение бытовых условий в бараках. Также, по тем же соображениям санитарной безопасности, вышел приказ, запрещающий казахам мыться в одной бане с русскими.

Самарские рабочие, нанятые англичанами в Карсакбае

Формированию рабочего класса в Карсакбае помешала І мировая война, начало которой привело в 1914 году ко всеобщей мобилизации русского населения России. На фронт уходили ведущие специалисты, без которых затруднялось дальнейшее ведение строительно-монтажных работ на заводе.

Акционеры АО «Спасские медные руды» просили царское правительство освободить от мобилизации русских рабочих. Их уход с рабочих мест на войну сильно влиял на ход работы, так как до этого времени не прилагалось ни малейших усилий для формирования квалифицированных кадров из числа местного населения.

Но так как на фронте не хватало солдат для русской армии и самодержавие не решалось доверить оружие «инородцам», просьбы акционеров остались без удовлетворения. Русские рабочие уехали на фронт, а на строительстве остались казахи, которые были задействованы только на черновой и физически трудной работе. Это, в свою очередь, привело к снижению темпов строительства завода.

25 июня 1916 года вышел указ царя Николая ІІ о реквизиции инородцев Средней Азии и Казахстана «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии». На самом кровопролитном Восточном фронте І мировой войны не хватало рук для хозяйственных работ. Так как инородцам не доверяли оружия, царской администрацией было принято решение призвать дополнительные силы землекопов для возведения блиндажей и окопов, снабжения армии необходимыми материалами, оружием, боеприпасами.

Против указа царя по всей территории Казахстана и Средней Азии вспыхнуло национально-освободительное движение. В Дулыгалинской мечети66 собралась многочисленная армия повстанцев во главе с Амангельды Имановым67 и Абдулгапаром Жанбосынулы68 и образовался крупный Торгайский очаг восстания. В августе того же года в Улытау было образовано Баганалинское ханство69, которое объединило 11 волостей и преследовало цель поддержки антиколониальной борьбы.

Национально-освободительное движение еще больше ухудшило положение акционеров в Карсакбае. Сверх того, что из-за войны не хватало квалифицированных рабочих, в знак протеста свои рабочие места покидали оставшиеся на строительстве казахи, которые присоединялись к повстанцам.

В такой ситуации концессионеры Спасска писали военному губернатору Акмолинской области: «В относящихся к нам Спасском медеплавильном заводе в Акмолинском уезде, Успенском и Карагандинском заводах, на Жезказганском руднике и Карсакбайском заводе в Атбасарском уезде все черновые работы, а также все перевозки между рудниками, заводами и железнодорожными станциями выполняют казахи. В последнее время большинство из них сбежало, бросив работы. Поэтому у нас нет возможности дальше продолжать работы, важные для обороны страны».

По подсчетам М. Литвинова, руководящего строительством участка узкоколейной железной дороги Байконыр-Карсакбай, вследствие остановки казахами всех работ нанесен ущерб в 39799 рублей, а убытки от нанесенного ущерба казахами на имущество и орудий труда составили 27679 рублей.70

Такое отношение казахских рабочих к акционерам и своей работе можно лишь объяснить как результат колониальной политики, которую царское правительство проводило в степи на протяжении пятидесяти лет. Массовое изъятие плодородных земель у казахских родов и вытеснение их в «малокультурные» земли без возможности маневрировать в различные сезонные пастбища, приводило к разорению отдельных хозяйств.

Степняки, вынужденные переходить на оседлый образ жизни, соглашались на кабальных условиях выполнять самую тяжелую и опасную работу в открывающихся промышленных предприятиях. У них была самая низкая зарплата и худшие условия труда.

Владельцы предприятий наживались на дешевой рабочей силе. Казахи не просили квартир и какого-то либо социального обеспечения. Они и зимой могли обойтись проживанием в залатанных юртах или вырыть землянки и жить в них.

Договора о найме на работу оформлялись на основе законодательства царского правительства, которое защищало интересы олигархии, как главных налогоплательщиков для царской казны. К тому же, не понимающие русского языка и не знающие законов казахи ставили свои тамги под любыми договорами, которые вообще теряли смысл документа и многие из них даже заключались в устной форме.

Поиск наемных рабочих в степи сформировал новую специальность наемщика, которые играли одну из важных ролей в обеспечении промышленности наемной рабочей силой. Они занимались поиском рабочих, имели право от лица работодателя заключать с ними договора о найме, а также, согласно контракта, выплачивать предоплату.

Байконырские шахтеры.

Наемщики выдавали предоплату продуктами питания, и то, во многих случаях, могли отдать только половину, а остальную часть обещали доплатить потом. Но, как правило, в последствии наемщики забывали о своих обещаниях.

Каждый наемщик за год мог найти около 20 рабочих. Вместе с тем, в отдельных случаях, они заключали договор о найме напрямую с родоначальником. Получив предоплату, глава рода направлял в распоряжение нанимателя свободных от сельских работ джигитов. С одной стороны, такой вид заключения трудового договора обеспечивал гарантию оплаты со стороны представителя работодателя, ибо род в любой момент мог заступиться за своего родственника. С другой же стороны, наемный работник терял контроль над своим заработком.

При поступлении на работу казахам выдавались паспорта, которые те, в свою очередь, просили выписывать на короткие сроки. Потому, что каждый джигит, прибывая на промышленное предприятие или стройку, мечтал накопить денег и уехать обратно в аул разводить и умножать скот. Это и стало причиной того, что среди местного населения формирование рабочего класса шло медленными темпами и имело только временный характер.

Несмотря на это, национальный рабочий класс стал выкраивать свое место в индустриальной среде края. Если в 1915—1916 годах на строительстве Карсакбайского завода было задействовано 499 рабочих, то казахов среди них насчитывалось 389. Наличие большей доли рабочих из коренного населения объясняется отсталостью промышленных технологий и преимущественным ведением черновой работы на основе применения физической силы.

Тем не менее это дало возможность казахам закалиться на рабочем месте и продвигаться дальше, осваивая более ответственные профессии. Такая тенденция особо проявилась в 1914 году, когда акционеры ощутили большую нехватку специалистов и были вынуждены обучать казахов азам тех или иных профессий. Вместо мобилизованных русских, их рабочие места пополнялись «инородцами», вопреки устоявшимся колониальным принципам ведения кадровой политики.

Обращая внимание на оплату труда, наряду с отличающимися от центральных губерний России географическими условиями, необходимо отметить и национальные особенности. Целью колониальной политики в экономике было как можно в короткие сроки освоить местное сырье, а в последствии искать новые источники. Поэтому инвесторы, прибывшие в Карсакбай, в своей деятельности делали акцент на краткосрочные проекты, не рассчитанных на долговременную перспективу.

Характер такого отношения к краю прослеживается и в условиях оплаты труда, которая по сравнению с европейской частью Российской империи была ниже в 3—4 раза. При средней заработной плате рабочих Карсакбайского завода в 1 рубль 45 копеек, с началом І мировой войны выросли цены на различные товары первой необходимости. Это привело к существенному снижению реальных доходов рабочих.

В 1917 году цены на продовольственные и промышленные товары выросли на 200—300 процентов. Вдобавок, ссылаясь на издержки военного времени, олигархи под различными предлогами снизили оплату труда на 10—12 процентов. Многочисленные штрафы, выдача заработной платы продуктами питания, низкие условия труда, нехватка нормального жилья, национальная дискриминация стали главными факторами эксплуатации рабочих.

В таких условиях, закономерным и соответствующим логике является поддержка рабочими Карсакбая общероссийского революционного движения, которое началось еще в 1905—1907 годы первой русской революции после известных событий «кровавого воскресенья» в Санкт-Петербурге.

В Карсакбае и Байконыре среди рабочих были организованы ячейки социал-демократов, которые вели работы по революционной пропаганде и использовали любые случаи недовольства немногочисленного пролетариата в продвижении революционных идей.

После октябрьского переворота началась гражданская война и Карсакбай перешел в руки сибирского белогвардейского правительства71 во главе с адмиралом Колчаком72. Но сарбазы73 Амангелды Иманова оттеснили белогвардейцев на север и на заводе была организована коммунистическая ячейка. В ее состав вошли ссыльный, участник восстания в Москве во время І русской революции, фельдшер Байконырских угольных копий Иван Деев74, а также П. Холмецкий, А. Комиссаров75, Н. Саусаков, Ж. Жанбосынов и другие.

Съезд рабочих Карсакбая, Жезказгана и Байконыра под председательством И. Деева образовал революционный исполнительный комитет, главной задачей которого было обозначено сохранение предприятий Карсакбайского завода от порчи и хищений.

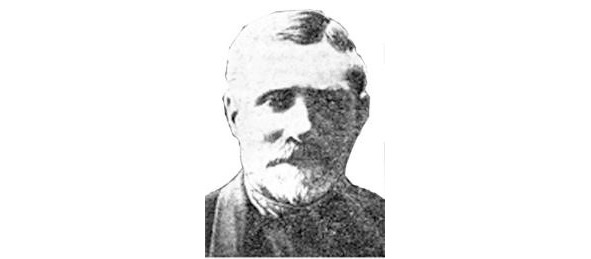

А. Комиссаров.

С установлением советской власти и образованием социалистического государства на территории бывшей Российской империи, большевики были вынуждены провозгласить новую экономическую политику из-за начавшегося массового голода, причиной которому было осуществление ими «красного террора» и политики «военного коммунизма». Экспроприация имущества зажиточного сословия подорвала основу экономической мощи всей России.

НЭП оживил торговлю и мелкое производство, а увеличение налоговых поступлений дало возможность начать восстановление промышленности, доставшейся в наследство большевикам. Вновь заработали крупные предприятия Урала и других районов. В образованном в 1922 году Союзе Советских Социалистических Республик повысился спрос на черновую медь. Если в 1920 году страна нуждалась в 4000 тонн меди, то в 1923—1924 годах потребность составила 18000 тонн.76

Главные специалисты треста «Атбасцветмет».

10 июня 1925 года Совет труда и обороны СССР принял решение об образовании треста «Атбасарских цветных металлов», с целью запуска Карсакбайского комбината. Здесь нужно отметить заслугу И. Деева, который попал на прием к Ф. Дзержинскому и доказал перспективность Карсакбая для цветной металлургии страны.

Главная контора треста расположилась в Москве и возглавил его Степан Семенович Дыбец. В структуру треста вошли Спасский комбинат, Карагандинский угольный бассейн, Успенский медный рудник, Карсакбайский медеплавильный завод, Байконырский угольный и Жезказганский медный рудники, а также Коргасынский свинцовый завод.77

Аппарат Управления треста состоял из 35 человек, в составе которого были инженер И. И. Логин, металлург К. И. Бронзос78 и председатель Карсакбайского ревкома И. В. Деев. 16 ноября 1926 года на заседании треста новым членом Правления был назначен инженер Каныш Имантаевич Сатбаев.

Мостович В. Я.

Главной задачей треста было определено продолжение строительства Карсакбайского медеплавильного завода, начатого англичанами. Степану Дыбецу было поручено за двухлетний срок привезти в Москву первый слиток черновой меди. Для осуществления плана по запуску завода были найдены средства, на которые необходимо было осуществить закупки необходимого оборудования, сформировать штат рабочих и приобрести необходимые материалы и комплектующие.

По прибытии в Карсакбай Степан Дыбец обнаружил разрушенную временем инфраструктуру, ветхие здания жилых домов, завода и обогатительной фабрики, а также «одичавших» и «забытых всеми» около сотни рабочих, которые охраняли национализированное у английских акционеров народное имущество.

Охрана во главе с А. Комиссаровым печатала условные деньги из коробок, шлепая их старой печатью. Это служило долговым «векселем» для поставляющих продукты питания. Времяпровождение охранников было однообразным – они играли в белку.79

Тут же, по прибытии товарища Дыбеца, был составлен план работы и утвержден штат служащих будущего комбината. Распоряжением заместителя председателя Правления треста К. И. Бронзоса была установлена 25-процентная надбавка к зарплате восьми ответственных служащих, которые к тому времени получали 225 рублей.

Уже к концу 1925 года в Карсакбае насчитывалось 4 инженера, 6 техников, 14 конторских служащих и почти 500 рабочих. Всего по запланированной смете строительных работ требовалось 3000 рабочих. С мая по октябрь 1926 года сюда прибыли 861 специалист, среди них 394 русских, 227 казахов и 240 татар.80

По итогам работ одного года особое внимание уделялось формированию местного пролетариата. Развивая достижения на угольных бассейнах, казахских горняков, показавших высокие результаты производительности труда, стали отправлять инструкторами, а в их распоряжение набирали других казахов. Шахтеров, показавшим средние результаты, отправляли на завод, повышая должностной оклад.

Бронзос К. И.

Этим формирование рабочего класса не ограничилось. По линии Народного комиссариата было обучено 325 каменщиков, 150 штукатур-маляров, 25 печников, 60 плотников.81 Вместе с тем, казахских рабочих отправляли для повышения квалификации на заводы Урала, Шымкента и Петропавловска. Для этого казахским джигитам нужно было освоить русский язык. Параллельно по линии большевистской партии с ними проводилась воспитательная работа, с целью прививания вчерашним скотоводам производственного пролетарского порядка.

Воспитательная работа, пожалуй, была одной из главных направлений в процессе подготовки кадров. Это было обусловлено тем, что на заводе часто имели место нарушения трудового режима, недопустимого в процессе непрерывного цикла работы машин и технологий. Дело в том, что казахский рабочий запросто мог самовольно покинуть свое рабочее место, с целью поиска своего скота или решения других потребностей родного аула. Такие случаи происходили на начальной стадии работ, когда уровень воспитательной работы был ниже.

Деев В. И.

Наряду с вышеперечисленным руководством Главка были ограничены права иностранных специалистов, а именно, запрещалось в одностороннем порядке прекращать выполнение своих обязательств. В секретном письме Атбасарскому тресту, управляющий заместитель Главного Управления Металлургической промышленности В. И. Межлаук82 писал о том, что перед увольнением иностранных специалистов этот вопрос необходимо согласовать с Главметом, объяснив причины увольнения и без особого разрешения не принимать решения. Данный факт указывает на важность роли иностранных инженеров и техников в процессе индустриализации экономики СССР. Иностранцы были в цене даже после ввода в строй Карсакбайского медеплавильного завода и получения первой черновой меди.

Например, австрийский механик Ф. А. Фашинг выдвинул Управлению комбината требования, которые вынуждены были терпеть большевики. Приведем некоторые пункты письма Фашинга в Управление от 27 июня 1930 года: