Полная версия

Правовое регулирование в интернет-пространстве: история, теория, компаративистика. Монография

С другой стороны, от себя можем отметить, что в современном контексте ассоциирование термина «интернет» со словосочетанием «международная [компьютерная] сеть» уже не будет принципиальной ошибкой с точки зрения актуального словоупотребления, поскольку одним из ключевых факторов данной сети является ее трансграничный характер (выражающийся в том числе в системной правовой проблеме определения юрисдикции).

С точки зрения русского языка слово «интернет» представляет собой неодушевленное существительное мужского рода и второго склонения с ударением на последнем слоге.45 Соответственно, данный термин, например, в родительном падеже будет звучать как «интернета», а в творительном – «интернетом». Как правило, он используется в качестве имени собственного (видового понятия) и потому в написании начинается с прописной буквы. Соответствующее имя нарицательное в данном контексте, с учетом практики словоупотребления в русском языке, и, соответственно, родовое понятие – это «информационно-телекоммуникационная сеть».

Данное словоупотребление с некоторыми оговорками, которые будут приведены далее, находит свое отражение и в действующем законодательстве, а также правоприменительной практике.

С точки зрения технологии, Интернет представляет собой глобальную информационно-телекоммуникационную сеть, имеющую две основные технологические составляющие: единый протокол передачи данных TCP/IP (группа протоколов) и унифицированная система адресации по доменным именам DNS (Domain Name System).

Интернет представляет собой сетевое пространство с технологической точки зрения, состоящее из множества информационно-телекоммуникационных сегментов меньшего порядка. Между ними всеми возможен информационный обмен, поскольку система протоколов TCP/IP может использоваться вне зависимости от различий в физических каналах передачи данных, что обусловливает возможность подключения к одной и той же сети компьютерных устройств различной архитектуры, предполагающих использование, в частности, различных операционных систем. То есть протокол TCP/IP может быть уподоблен своеобразным унифицированным «правилам дорожного движения», но только применительно к информации.

Унифицированная система адресации по доменным именам DNS (Domain Name System) используется для того, чтобы обеспечить возможность использования сети Интернет пользователям. Соединение между компьютерами, с технической точки зрения происходит по IP-адресам, которые выражены в числах. Для удобства адресации при использовании человеком сети Интернет была разработана система установления соответствия между IP-адресами и доменными именами, выраженными в удобочитаемой форме. Таким образом, система DNS может быть уподоблена своеобразной унифицированной системе «дорожных знаков», которые дополняют протокол TCP/IP как «правила дорожного движения».

Другие отличия сети Интернет от иных информационно-телекоммуникационных сетей менее существенны, поэтому протокол TCP/IP и система DNS используются на практике и как юридически значимый критерий.

Данный подход находит свое отражение и в актах официального толкования законодательства. Так, Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в Письме от 13.09.2012 № АК/29977 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя» указывает следующее: «…понятие Интернета в законодательстве Российской Федерации не содержится, однако в литературе под Интернетом понимается всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на базе протокола IP (выделено полужирным мной. – Р. А.)». 46

В контексте проблематики монографического исследования имеет смысл сосредоточиться на той системе определений, которая представлена в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации).47

В ст. 2 Закона об информации не содержится прямого определения сети Интернет, однако есть общее определение информационно-телекоммуникационной сети, а также ряд определений инфраструктурных элементов сети Интернет, на основе системной интерпретации которых можно частично воссоздать легальное определение сети Интернет.

Так, информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники (п. 5 ст. 2 Закона об информации). Но сам по себе термин, обратим внимание, обозначает любую информационно-телекоммуникационную сеть, а не только сеть Интернет.

В свою очередь, Закон об информации также содержит определения терминов «сайт в сети “Интернет”», «страница сайта в сети “Интернет”», «доменное имя», «владелец сайта в сети “Интернет”», «провайдер хостинга» и некоторых других. Данные определения содержат отсылку к сети Интернет как к одной из возможных информационно-телекоммуникационных сетей, но определение доменного имени связывается только с сетью Интернет, а не со всеми возможными сетями в целом.

Соответственно, из системной интерпретации приведенных нормативных определений следует, что сеть Интернет представляет собой разновидность информационно-телекоммуникационных сетей, которая характеризуется в том числе доменным именем (поскольку определение доменного имени включает в себя отсылку только к сети Интернет, но не к информационно-телекоммуникационным сетям в принципе).

Доменные имена являются неотъемлемой частью системы DNS с технической точки зрения. При этом данная система также технически обусловлена протоколом TCP/IP. Соответственно, допустимо утверждать, что легальное определение сети Интернет, с учетом данных технических особенностей и системной интерпретации, предполагает, что Интернет – это информационно-телекоммуникационная сеть (пространство), характеризующаяся унифицированным протоколом TCP/IP и единой системой определения соответствия между доменными именами и сетевыми адресами.

Что касается актуального законотворческого словоупотребления, то, как видно на основе приведенных примеров, наиболее распространенным в законодательстве способом словоупотребления является «сеть “Интернет”» (слово «Интернет» – с прописной буквы и в кавычках). В сложных словах возможно использование со строчной буквы и через дефис по общим правилам русского языка – например, «интернет-страница». В то же время представляется, что в науке можно допустить и употребление слова «Интернет» как имени собственного и без кавычек. Для целей настоящей работы особенности данного словоупотребления не имеют принципиального значения. В зависимости от контекста термин, таким образом, может использоваться по-разному, с предпочтением варианта «сеть Интернет» в целях единообразия.

Как уже отмечалось ранее, понятие «информационно-телекоммуникационная сеть (пространство)» представляет собой родовое понятие по отношению к видовому понятию «сеть (пространство) “Интернет”». Это значение важно для законодательной и правоприменительной практики, а также для определения перспективных направлений развития в данной области общественных отношений.

Вывод прост, но его всегда следует иметь в виду при разработке формулировок правовых текстов. В тех случаях, когда в официальных правовых текстах используется термин «сеть “Интернет”», речь идет только об одной из возможных информационно-телекоммуникационных сетей, которая основана на протоколе TCP/IP и DNS. В свою очередь, понятие «пространство Интернет» в силу своей комплексной природы объединяет в своем содержании все многообразие материальных и виртуальных объектов, характеризующих интернет не только и не столько в качестве сетевого ресурса, но и как социально-культурное явление, возникающее на определенном этапе исторической эволюции и характеризующее как собственно технический уровень общественного развития, так и состояние общественного сознания, в котором отражается конфигурация современного мироустройства с его открывающимися возможностями и вместе с тем вызовами и угрозами, которых не было в предшествующие периоды.

1.3. Факторы, определяющие значение интернет-пространства

В современной литературе социальная сеть Интернет определяется как особый социальный ресурс – сервис-система, позволяющая пользователю как минимум создавать в заданных пределах общедоступный профиль (учетную запись, персональную страницу) или профиль с ограниченной доступностью, определять список других пользователей, с которыми связан данный пользователь, просматривать списки «друзей» других пользователей, в том числе «по цепочке».48 Однако социальным сетям присуще общее динамическое качество всех интернет-феноменов, а именно стремительный темп развития (в обратной перспективе – устаревания) технологической составляющей.

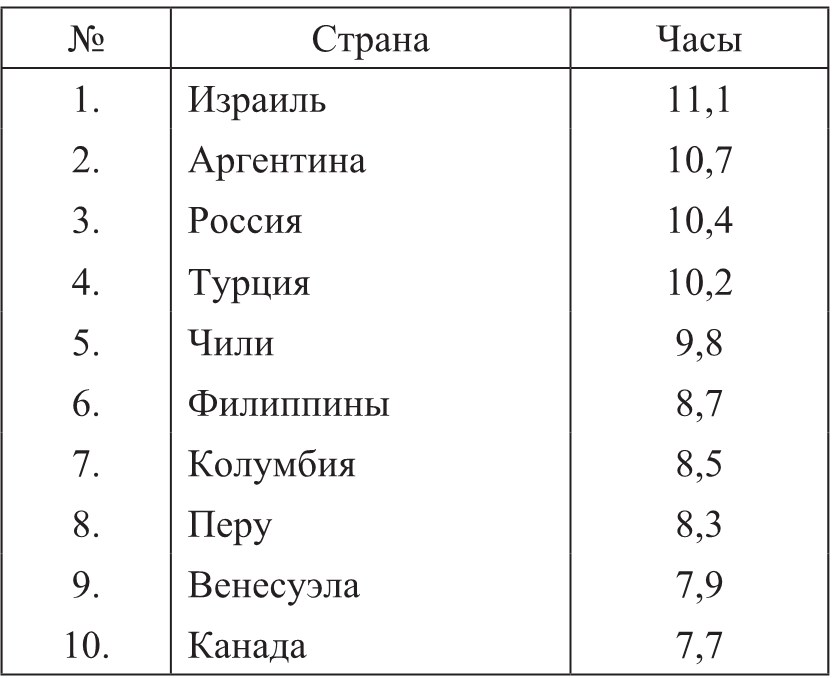

Согласно данным некоторых исследований, 82% пользователей сети Интернет (а это в целом 1,2 миллиарда человек) являются пользователями социальных сетей. Среднее количество часов на одного пользователя в месяц только на октябрь 2011 г. по первым десяти странам можно представить в виде таблицы.

Среднее количество часов на одного пользователя в месяц (по данным компании «comScore») 49

При этом, по некоторым подсчетам, только на 2011 г. в среднем на каждого пользователя одной лишь социальной сети Facebook приходилось примерно 800 страниц личной информации. К текущему моменту объем такой информации лишь увеличился.

Данный фактор, определяющий значение сетевого ресурса Интернет, приводит к социально и экономически значимым последствиям, но в его свете нельзя оставить без внимания и юридическую сторону социальных отношений, опосредуемых через сеть Интернет: информация, которая является предметом оборота в социальных сетях, может, например, представлять собой персональные данные или относиться к иным видам охраняемой информации. Но самое главное, на фоне этих убедительных свидетельств социальной значимости отношений в сети Интернет появляются ценности, которые являются предметом коммуникации (в том числе правовой) в сети Интернет и при этом онтологически относятся к самой сети. Характерный пример – статус пользователя социальной сети, который формируется за счет действий, совершаемых в той же социальной сети.

В более общем и техническом контексте единство протокола и сочетание с другим фактором – трансграничностью доступа к информации – определяют то, что Интернет оказывается единым информационным пространством современного информационного общества.

Объективным и очевидным фактором, определяющим значимость сети Интернет, является беспрецедентная скорость и простота операций с информацией, осуществляемых в сети Интернет. Количество усилий, которые необходимы для массового распространения информации, и затраты, которые следует для этого произвести, ничтожно малы. Этот факт наиболее наглядно можно прояснить даже не на технических особенностях Интернета (они очевидны практически любому без исключения пользователю), а на примере недавних изменений в российском законодательстве в части возложения на популярных блогеров50 целого ряда дополнительных обязанностей.

Речь идет о Федеральном законе от 16.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».51 Данный закон ввел в Закон об информации с 1 августа 2014 г. новую статью 10.2 «Особенности распространения блогером общедоступной информации». Требования, которые содержатся в данной статье, носят достаточно строгий характер. В частности, устанавливается следующее.

Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети Интернет (далее, как определяет Закон об информации – «блогер»), при размещении и использовании указанной информации, в том числе при размещении указанной информации на данных сайте или странице сайта иными пользователями сети Интернет, обязан обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в частности:

1) не допускать использование сайта или страницы сайта в сети Интернет в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;

2) проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию;

3) не допускать распространение информации о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства;

4) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах;

5) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации;

6) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций.

Кроме того, Закон об информации в данной редакции определяет, что при размещении информации на сайте или странице сайта в сети Интернет не допускается:

1) использование сайта или страницы сайта в сети Интернет в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений;

2) распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

При этом блогер имеет право:

1) свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) излагать на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свои личные суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима;

3) размещать или допускать размещение на своем сайте или странице сайта в сети Интернет текстов и (или) иных материалов других пользователей сети Интернет, если размещение таких текстов и (или) иных материалов не противоречит законодательству Российской Федерации;

4) распространять на возмездной основе рекламу в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»52 на своем сайте или странице сайта в сети Интернет.

Ч. 4 ст. 10.2 Закона об информации устанавливает, что злоупотребление правом на распространение общедоступной информации, выразившееся в нарушении требований частей 1, 2 и 3 данной статьи, влечет за собой уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, блогер обязан разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений (ч. 5 ст. 10.2 Закона об информации), а также незамедлительно при получении решение суда, вступившее в законную силу и содержащее требование о его опубликовании на данном сайте или странице сайта (ч. 6 ст. 10.2 Закона об информации).

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)53 в пределах своих полномочий, установленных в том числе Законом об информации, осуществляет мониторинг и блокировку сайтов (блогов), которые не отвечают указанным требованиям.

Несложно определить, что столь строгие требования к обороту информации, применяемые в отношении пользователей на современном этапе развития Интернета («Web 2.0»), обусловлены именно стремлением снизить огромные правовые, социальные и политические риски, которые обусловлены такими факторами, определяющими значение сети Интернет, как скорость и простота распространения информации. В той же мере, к слову, был бы уместен любой произвольный пример, связанный с ограничениями информационного характера в отношении Интернета в контексте защиты интеллектуальных прав, особенно на аудиовизуальные и кинематографические произведения.

Наиболее интересным и по-своему беспрецедентным подходом, который наглядно демонстрирует тот факт, что сеть Интернет представляет собой трансграничное виртуальное пространство, т. е. то, что отношения в ней принципиально глобальны, является, пожалуй, подход, отраженный в позиции истцов в деле, рассматривавшемся в штате Калифорния, Соединенные Штаты Америки, а именно – DFSB Kollective Co. v. Bourne, 897 F. Supp. 2d 871 (13th Sp. 2012).54

Суть данного дела сводилась к решению вопроса о том, могут ли истцы из Южной Кореи требовать разрешения дела в США против ответчика из Австралии (!), который осуществлял незаконную загрузку корейских песен через Интернет. В число истцов входило несколько корейских компаний, основным местом деятельности которых был Сеул. Они же являлись правообладателями и дистрибьюторами копий корейской поп-музыки. Ответчиком был резидент Австралии, являвшийся оператором двух сайтов в доменной зоне “.com” (общий домен верхнего уровня) и пользователем целого ряда ресурсов Web 2.0, в которых он действовал под разными именами. По мнению истцов, ответчик являлся «одним из самых злостных нарушителей исключительных прав на корейскую музыку в мире». Один из основных сайтов, которые ответчик использовал для распространения данной музыки, активно обсуждался сторонними пользователями на интернет-форуме азиатского сообщества с основными посетителями из штата Калифорния.

Применив критерии, входящие в объем «теста (критерия) минимума контактов», суд пришел к выводу, что ответчик причинил вред в штате, являющемся местом подачи иска, и сделал это намеренно, однако критерий целенаправленного осуществления деятельности в отношении данного штата остался неудовлетворенным. По словам суда, признание данного критерия удовлетворенным «привело бы к беспрецедентному расширению персональной юрисдикции в Калифорнии; если это принять, то суды Калифорнии обладали бы персональной юрисдикцией в отношении практически каждого лица, незаконно распространяющего копии охраняемых авторским правом песен в Интернете ради коммерческой выгоды».55

Несмотря на то что суд в целом не признал юрисдикции в рассматриваемом споре, заслуживает внимания тот факт, что «тест (критерий) минимума контактов» не дал положительного результата только по причине отсутствия целенаправленности в деятельности ответчика. Что же касается фактических обстоятельств дела и основания для подачи иска – в нем с исключительной репрезентативностью отражается рассматриваемый фактор, определяющий значение сети Интернет.

На сегодняшний день трансграничный характер сети Интернет стал источником многих актуальных проблем правового регулирования и правоприменения. В свете последующих материалов настоящего исследования можно отметить, что данный фактор предопределяет переоценку подходов, господствующих в юридической догматике, как минимум к действию нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.

1.4. Системные правовые проблемы интернет-пространства

Исторически первая проблема, проистекающая из архитектуры сети Интернет и ставшая очевидной еще во времена предшественника Интернета, сети ARPANET, – это проблема идентификации пользователей, т. е. установления того, какое именно физическое (или юридическое, что, однако, уже требует применения дополнительной юридической фикции) лицо выступает пользователем интернет-ресурсов в качестве субъекта правоотношения. Иными словами, данная проблема подчеркивает неопределенность субъекта как вопрос права, а не как вопрос факта.

Современная сетевая архитектура сети Интернет, рассмотренная как с технологической, так и с юридической точек зрения, не содержит прямых механизмов идентификации пользователей, которые бы обладали полной достоверностью. Учетная запись в любом сервисе Web 2.0, будь то электронная почта, социальная сеть или блог, даже если она содержит публично отображаемые имя и фотографию (многие современные сервисы электронной почты, такие как Google Mail, уже давно интегрируют данные своих социальных сетей, в том числе графические, в средства идентификации почтовых аккаунтов) определенного лица, вовсе не обязательно содержит информацию, произведенную данным лицом. Правовая коммуникация пользователей принципиально опосредована – двух пользователей всегда будет разделять компьютер.

Термин, обозначающий известное главным образом правовым системам общего права преступление под названием “identity theft” (букв. «кража личности»), более знакомое романо-германским правовым системам как особая разновидность мошенничества, заключающегося в том, что одно лицо выдает себя за другое, по мере развития интернет-технологий и особенно в условиях Web 2.0, получил практически буквальное и универсальное значение. За именем и изображением пользователя в социальной сети не всегда скрывается сам пользователь. Не исключено, что данный аккаунт управляется совершенно другим человеком (группой лиц), и цели, в которых он это осуществляет, нередко могут противоречить нормам морали, модифицированным цифровой эпохой, или даже нормам права. Проблемы прав на учетные записи находят свое отражение в современной литературе, равно как и иные проблемы, связанные с специальными юридическими особенностями уникальной архитектуры социальных сетей в Интернете.56

Какой вывод можно сделать из данного обозначения проблемы идентификации пользователей, представленного в настоящей работе, как в настоящей главе, так и в последующих главах? Современное законодательство (как в России, так и за рубежом), как правило, не делает исключения в виде виртуального пространства в тех случаях, когда за определенные деяния установлена юридическая ответственность. Клевета, например, одинаково наказуема вне зависимости от способа совершения преступления, будь оно совершено в публичном выступлении или с использованием сети Интернет, если только способ прямо не рассматривается в качестве квалифицирующего признака уголовным законодательством. Вместе с тем как в случае с клеветой, так и в случае со всеми остальными правонарушениями, которые могут быть совершены с использованием сети Интернет (или даже в сети Интернет), порядок, допускающий привлечение к ответственности, логически возникает до и без учета такой архитектурной особенности, как невозможность идентификации пользователя.

На сегодняшний день законодательство в области ответственности за данную категорию деяний развивается так, как если бы законодатель стремился установить правовое регулирование, не оказывая воздействие на архитектуру сети Интернет. Есть серьезные сомнения в том, что такой подход целесообразен. Весьма вероятно, что именно воздействием на отношения в рамках сложившейся архитектуры, а не на базовые признаки данной архитектуры как таковой, и обусловлена неэффективность мер, направленных против недобросовестной составляющей «нелокализованных» конечных пользователей. В результате этого намечается тенденция, в рамках которой законодательные усилия направляются по пути наименьшего сопротивления и нацеливаются на информационных посредников, что будет рассмотрено далее, но после проблемы определения юрисдикции.

Проблема определения юрисдикции в Интернете обусловлена глобальностью данной информационно-телекоммуникационной сети и актуализируется уже на этапе Web 1.0. Дополнительную значимость проблеме определения юрисдикции в условиях глобальности цифровой информации придает скорость распространения информации и ее публичная доступность. Информация распространяется мгновенно, при этом, как правило, любой круг лиц, имеющий выход в сеть, тем или иным способом потенциально может получить к ней доступ. Ситуация усложняется за счет того, что инфраструктура сети Интернет допускает самые необычные сочетания юрисдикций, в каждой из которых может осуществляться деятельность, необходимая для реализации того или иного интернет-проекта. И особую сложность проблема определения юрисдикции с учетом всего, сказанного ранее, получает в условиях Web 2.0, когда на первый план выходит пользовательский контент, оборот которого происходит в рамках инфраструктуры, обеспечиваемой информационными посредниками.

Интернет-сайт сервиса Web 2.0 может быть зарегистрирован в доменной зоне, относящейся к одному государству, компания-провайдер данного ресурса может быть зарегистрирована в другой юрисдикции, фактически осуществляя деятельность в третьей. При этом данный интернет-ресурс может быть ориентирован на пользователей совершенно иного государства, а публиковать информацию там могут граждане всех известных политической географии государств и юрисдикций.57 Более того, если рассматривать особенности интернет-инфраструктуры Web 2.0 не только с точки зрения пользователя, но и с точки зрения сервис-провайдера, нельзя обойти и все более распространенное использование так называемых Web API (application programming interface), в упрощенной интерпретации применительно к рассматриваемой проблеме представляющих собой встраиваемое в дизайн сайта стороннее приложение, связанное с информацией соответствующего стороннего сайта (например, блок новостной ленты Twitter, встраиваемый на страницу блога). Данные приложения могут дополнительно усложнять проблемы определения юрисдикции, а не только проблемы определения ответственности информационных посредников.