Полная версия

Я лейтенант газетного фронта. Судьбы людей в публикациях разных лет. Профессия – журналист

Я лейтенант газетного фронта

Судьбы людей в публикациях разных лет. Профессия – журналист

Виктор Савельев

© Виктор Савельев, 2022

ISBN 978-5-4498-6446-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ – НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

А написана газетной строкой, по сути, летопись Эпохи

Дорогой читатель! Это предисловие к книге можно считать и послесловием к «десятитомнику» из моих прежних, а иногда и очень старых публикаций – с 1967 года по нынешний год.1 «Зачем они?» – спросите вы меня, ведь всё так переменилось: и в стране, и в нашей жизни, и в людях…

Ответ в заголовке выше. Что было написано раньше пером, то бишь типографской газетной строкой, уже не «вырубишь» самыми современными технологиями. Нельзя переписать в архивных подшивках газет даже самую маленькую заметку, как в футуристическом романе Дж. Оруэлла «1984»!

Один уважаемый мной человек с историческим взглядом написал в своем блоге: «Всегда читайте периодику, потому что это ГЛАВНЫЙ источник скрупулёзного и профессионального исследования эпохи. Ещё есть архивы – но это даже с учётом закрытых хранилищ не идёт ни в какое сравнение с газетами и журналами. Прочитайте десяток периодических изданий Франции 18 века и вы будете царь и бог, вам откроются Миры. Вы получите документальный срез эпохи. Если вы их не читали – вы там не жили».

Сейчас в угоду той или иной тенденции часто врут про советскую эпоху – да и сам я многое забыл из той жизни, уж таково свойство человеческой памяти.

Но журналист подобен человеку, изо дня в день пишущему дневник. Только этим дневником являются заметки, статьи и репортажи в газете, порой фельетоны, рассказы и даже стихи.

У меня, газетчика, перевалившего за свое 70-летие, были два пути: издать книгу лучших своих публикаций в стиле «Избранное» или собрать почти всё, вплоть до заметок рядовых, но отразивших Эпоху и вкус Времени.

Я выбрал второй путь – и вместо «сборника избранных трудов» стал издавать «собрание сочинений», поскольку мне близки слова одного шанхайского чудака, собирателя книги (1936-го года издания) о русских эмигрантах: «Вот вы живете сейчас в Шанхае и не понимаете, что это не просто быт, а История! Через десяток лет все это может закончиться, и никто не будет знать, как мы здесь жили, о чем мечтали, не останется ни фотографий, ни воспоминаний – и никто не вспомнит наши имена…»

С моим «десятитомником» журналистских публикаций прежних лет я имел счастье снова вернуться в далекие годы и, возможно, являюсь единственным из коллег-газетчиков, кто решился издать «собрание сочинений» своих публикаций. Не будем лукавить: не всем оно по плечу. Надо было всю жизнь писать в газету честно и качественно, не прогибаясь и не кривя душой – и брезговать тем, за что спустя годы будет стыдно.

Могу повторить свое кредо: «Лишь напечатанные строки остаются нетленным активом журналиста. Они мера твоей биографии, они твои свидетели и судьи, их не поправишь задним числом в подшивках газет».

К этому я ничего не могу прибавить!

С уважением – Виктор САВЕЛЬЕВ,

журналист и редактор.

ЗАРУБКИ ПАМЯТИ

(Моменты жизни в субъективных

заметках автора)

О МОИХ КОРНЯХ…

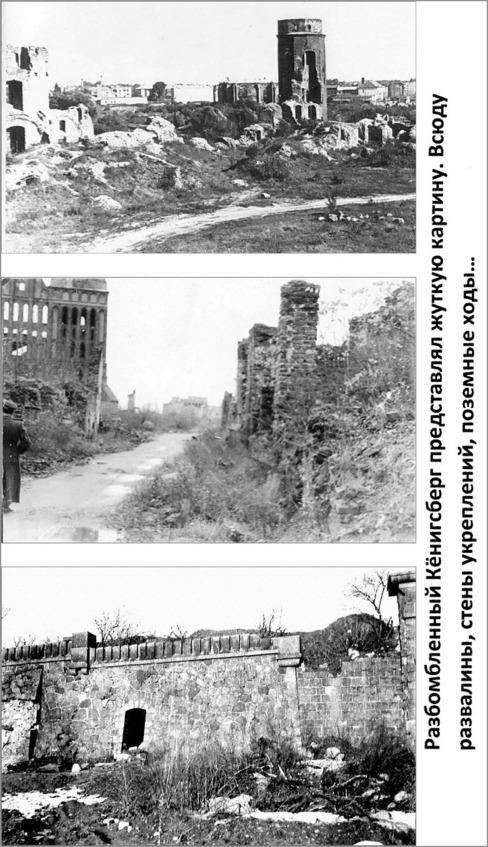

На этой старой фотографии – моя мама, Савельева Кира Владимировна, и я совсем крошечный в одеяльце. На обороте надпись: «Калининград. Ноябрь, 1946 г.». Я родился 25 октября: здесь мне – месяц, а то и меньше. Фотография была сделана в разбомбленном английской авиацией городе, до 4 июля 1946 года носившем прусское имя Кёнигсберг и взятом нашими войсками штурмом с сильным артобстрелом. Я долгое время думал, что сзади на снимке географическая карта, пока мама не сказала мне, что это стена: после войны везде были клочья штукатурки, следы пуль и осколков. По дороге с нашей окраины в центр города, на верхотуре разбомбленного многоэтажного дома, от которого остался лишь скелет, долгое время у всех на виду красовалась ножная швейная машинка, чудом не рухнувшая вниз с этажами: достать ее без кранов не могли…

Там, в Кёнигсберге, в августе 1946 года мою беременную мать, носившую меня последние месяцы, чуть не придушила сошедшая с ума здоровенная немка… Это было вблизи целлюлозно-бумажного комбината, где мой отец, старший лейтенант Советской Армии, и мама снимали комнату в двухэтажном доме на самой окраине. В тот день у домика тормознул грузовик: в кузове сидели два офицера и черкес в бурке, а из кабины, хромая, вылез знакомый майор с вокзала. Неделей раньше моя мать провожала на поезд в Ленинград отца, посланного на переподготовку офицеров. И этот хромой майор из расквартированного близ вокзала банно-прачечного отряда давал свою машину с шофером, чтобы ее, беременную, отвезли домой. А теперь «банно-прачечный» майор по срочному делу разыскивал нашего соседа и друга семьи – Алексея Филимонова, офицера СМЕРШа2, курировавшего хозяйственные подразделения гарнизона.

К тому времени Филимоновы переехали за три километра от нас, на другую улицу за большим пустырем. Поскольку отец был в отъезде, а моя мать бывала с ним в гостях у Филимонова и его жены Анечки, «банно-прачечный» майор упросил маму съездить с ними в качестве проводника, обещая привезти ее обратно домой в кабине того же грузовика… На нужную улицу к Филимоновым доехали без проблем, но дальше грузовик исчез: уехал забирать с расчистки развалин немецких военнопленных – и не вернулся! Надо понимать, что никакого транспорта, кроме армейских машин, в Кёнигсберге не было… Делать нечего: в десять часов вечера моя беременная мать и четыре офицера решили идти назад пешком.

Уже смеркалось. Дошли до развилки – оттуда военным еще было шагать 7 км по разбитому городу до вокзала. А к маминой улице дорога уводила в сторону на лишние три километра по пустырю…

У обещавшего отвезти маму домой «банно-прачечного» майора было ранение в ногу – он хромал.

– Не надо меня провожать, – пожалела майора моя мать, видя его хромоту и мучения. – Я сама через пустырь до нашей улицы добегу!

«Ты знаешь, он никак не соглашался отпустить меня одну, – рассказывала потом мне мама, – но я его уговорила».

И она одна, на седьмом месяце беременности, пошла в наступающую ночь через длинный нежилой пустырь. Одинокая дорога по нему была стиснута, с одной стороны, крепостной стеной какого-то оборонительного вала, а с другой стороны, в кустах на склоне холма, прятались брошенные бункеры и подвалы, подземные ходы, куда никто не совал нос. Мимо этих бункеров в кустах мой отец-офицер ходил с автоматом, когда, спустя время, навещал маму в военном госпитале, где она родила меня за неимением гражданских больниц… В то время из подземки могли напасть – до депортации немецкого населения из Кёнигсберга в 1947 году, подполье нацистов еще огрызалось убийствами и терактами; немцы подожгли уцелевший при бомбежках целлюлозно-бумажный комбинат – при его тушении отец чуть не обгорел…

На счастье, «банно-прачечный» майор спохватился и закричал ей вслед: «Кирочка, постойте, остановитесь! Я век себе не прощу, если с вами что-то случится…» И поковылял за ней вместе с офицером-лезгином, кутавшимся в огромную бурку… Они прошли половину пути по пустоши вдоль крепостной стены и зарослей – и невольно сбавили шаг: впереди на дороге металась женщина с распущенными волосами! Вылезшая из каких-то подвалов дюжая немка, видно, была умалишенной: в маниакальном упорстве, распустив космы, одна в сгущавшихся сумерках, моталась она в пустынном месте от зарослей к крепостной стене – туда-обратно, взад-вперед… На появившихся советских офицеров и русскую женщину с животом, она, встав сбоку у кустов, глядела исподлобья с такой злобой, что даже у мужчин мороз пробежал по коже…

– Чего уставилась?! – придя в себя, прикрикнул на безумную лезгин в бурке. – Сойди прочь с дороги!!!

Она, шипя, попятилась к зарослям с подземельями и присела в кустах. «Банно-прачечный» майор отер холодный пот, представив маму наедине с этой фурией: «Боже, Кирочка, я чуть вас не погубил! Она бы вас убила – какой бы грех был!» – и доковылял на больной ноге до нашей улицы, уже ни на минуту не оставляя мою мать на этой дороге…

– Не передумай тогда майор, я бы пошла одна и навек осталась бы в этом Кёнигсберге, – говорила потом мне мама. – Ведь я от той немки даже убежать бы не могла на седьмом месяце беременности! И не было бы на свете ни меня, ни тебя…

Мама моя, не побоявшаяся тогда безлюдной дороги, была, к слову, не робкого десятка – и сильна характером.

В войну, до замужества, она работала учетчицей на Кашпир-руднике под Сызранью, и однажды, в военном 1942-м году, бригаде мужиков, вытаскивавших из Волги древесину с плотов для крепежа шахты, начальство снизила дневной паек с 800 граммов хлеба на работающего до шестисот граммов… Начальник лесоучастка побоялся спорить с руководством, мужики – выполнявшие тяжелую работу – сидели с черными лицами. А мать, табельщица, получавшая продовольственные талоны для участка, пошла к главному инженеру рудника и целый день наседала на него, ругаясь и упрашивая, не отходя ни на шаг. К вечеру она его сломила, тот взвыл и сказал начальнику участка Романову: «Это ей надо быть начальником, а не тебе!» – и восстановил рабочим 800-граммовую дневную норму хлеба… И она понесла эти талоны ждавшей ее весь день голодной бригаде…

Очень жалела мама деревенских девчонок, попадавших в военное время на участок по вытаскиванию бревен из воды. Тогда на Кашпир-рудник на тяжелую работу принудительно мобилизовывали женщин с окрестных деревень: русских, татарок, мордовок, чувашек, иногда совсем молоденьких бабенок и девочек. Кто-то из них не выдерживал непосильного труда – и сбегал домой, в свою деревню. Как учетчица мать обязана была фиксировать «дезертиров» и на каждый случай побега с работы писать рапорт для соответствующих органов. Но мама ни разу не заявила ни про одну сбежавшую девчонку, понимая, что по законам военного времени их за дезертирство с работ закатают на Колыму… «Кирочка, да вас же посадят!» – в сердцах стонал ее начальник, видя, что она не сообщает о беглецах. Но пронесло! Никто не донёс, и после войны мама с родителями по оргнабору поехала в Кёнигсберг на восстановление бумажного комбината. Где и вышла замуж за старшего лейтенанта Савельева из расквартированной рядом с комбинатом воинской части.

Родители моего отца, Алексея Михайловича Савельева, были из тульской деревни. Неутомимая труженица Прасковья, или как ее называли деревенские – Параша (бабушка мне) вставала в четыре часа утра, кормила и поила скотину, потом бежала на колхозные поля и работала, как пчела. Маленькая и сухонькая, она таскала на ухвате из русской печи тяжелые чугуны с едой на ораву из мужа и четырех детей. Дед Миша, деревенский пьяница, вечно ходивший в сторожах, чтобы не рвать жилы на колхозных работах, случалось, ее бил. Однажды (это в 50-х годах прошлого века) мама – приехав погостить в деревню мужа – услышала крики из амбара в конце двора. Бросилась туда, а там напившийся самогона дед Миша, избивая и куражась над бабушкой Парашей, схватился за вилы и тыкал в нее… Он и глазом моргнуть не успел, как отлетел к стене амбара, а вырванные из его рук вилы уперлись ему в горло. «Я тебя, пьяницу, сейчас приколю к стене, – сказала моя мать насмерть напуганному деду. – Если еще раз тронешь жену свою, то так и знай, что тебе не жить! Приеду сюда и лично тебя казню!»

Она была очень житейски мудрой, мама, хотя из-за обстоятельств жизни не получила образования.

Однажды, когда мы с воинской частью отца-офицера после Крыма, Чугуева, Торжка и других городов и весей откочевали в Карелию, она, послушав, как я воодушевленно пересказывал что-то друзьям-одноклассникам, сказал мне:

– А ведь тебе надо журналистом быть: у тебя дар рассказчика! И работа у журналиста самая интересная: будешь везде ездить, разных людей повидаешь и сам многое увидишь. Я думаю, сынок, что именно эту профессию тебе надо после школы получить…

И слова моей лучшей мамы в мире, Киры Владимировны, вошли мне в душу – спасибо маме за это! Я выучился, после армии поступил на журфак заочно. Она из последних копеек – а жили трудно после развода с отцом – снаряжала меня на вузовские зимние и летние сессии в Свердловск, играла в заводском цеху в складчины-«черные кассы» и отказывала себе во многом, чтобы выучить меня. Она не вышла больше замуж, посвятив мне себя целиком; помогала моей молодой семье после моей женитьбы; надрывалась техничкой и кастеляншей на пригородных турбазах, чтобы вывезти внуков на природу. Я в неоплатном долгу перед моей матерью, я стал журналистом и ее гордостью, оправдывая ее надежды. И этим хоть немного отплатил за ее безмерную любовь ко мне…

Карелия, город Петрозаводск, 1960 год. Моей маме Кире Владимировне Савельевой здесь 37 лет, а мне – 14 лет.

УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЙ АНТЕЙ…

Кто не знает: Антей – это герой античных мифов: борец, питавшийся силой от великой богини земли. Когда во время единоборств греческий Антей чувствовал, что ослабевает, он прикасался к своей матери-земле – и снова наливался силой. Победить его можно было, только подняв в воздух и лишив связи с почвой…

Уральский государственный университет имени А. М. Горького в городе Свердловске (ныне переименованном в Екатеринбург) – мне был, как для Антея, матерью-землей. Когда летом 1969 года, после срочной службы в армии и заочной зубрежки учебников, я подошел в свердловском аэропорту Кольцово к таксисту, то, выпендриваясь, весело спросил:

– Где тут местный университет? Подбрось к нему будущего студента…

Шофер оказался не менее веселым и лихим: по дороге, на шоссе, мы шаркнули бортом такси по огромному возу с сеном, торчавшим во все стороны, мелькнули городские кварталы и вскоре я увидел мой новый храм – Уральский университет, УрГУ, его классические колонны, большеголового Якова Свердлова из бронзы на гранитной глыбе в сквере напротив, широкую лестницу университета и стайки студентов и абитуриентов на ступенях. За всю свою дальнейшую жизнь я не оказывался в столь нужный час в столь нужном месте. УрГУ в те годы был безусловным центром журналистского образования на всем просторе страны от Волги до Урала, соперничая и не уступая МГУ и Ленинградскому университету. Мою небрежность быстро выветрили, сдули эти уральские ветры, они же меня напитали святым отношением к Журналистике с большой буквы.

Первый курс журфака, 1970 год. С однокурсницей Галей Черновой в сквере возле Уральского государственного

университета им. А. М. Горького.

Здесь был другой мир и другие легенды – учились в основном ребята с Урала, из Пермского края, из Сибири и даже далекого Абакана (Хакасия). Из Уфы в УрГУ поступали лишь единицы, на нашем потоке лишь я да моя однокурсница Галя Чернова (впоследствии Коржавина) были «башкирами». Очарование столицы Урала, огромного города с Исетским прудом, своей суровой культурой, университетская среда – вот тот компот, в котором я созревал как журналист и редактор…

Учеба на заочном отделении факультета журналистики УрГУ с 1969 по 1975 год давала, помимо самообразования, два свидания в год с альма-матер – во время зимних и летних сессий. Но я не зря употребил образ Антея, черпающего силы от матери-земли. Когда рутинная работа в уфимской вечерней газете истощала во мне запас идей и энтузиазма, поездки в Свердловск, лекции профессоров УрГУ, высокие образцы изучаемой в университете журналистики, называемые там публикации и имена лучших перьев, обсуждения, разбор творчества – всё это питало нас под сводами университетских кафедр, в аудиториях журфака на четвертом этаже УрГУ, в студенческих общагах на сессиях и в коридорах альма-матер!

Уже прошло сто лет, но школа Уральского университета по-прежнему со мной, хотя все эти десятилетия после окончания вуза я до обидного мало писал об УрГУ, ни разу не ездил на традиционные встречи выпускников, да и в Свердловске – ныне Екатеринбурге – практически не бывал. Но память об УрГУ – это память сердца. Мне не забыть тех истин, что несли нам профессора и преподаватели университета, имен которых не буду называть, чтобы не обидеть не упомянутых. Я прошел через годы с этим гордым убеждением: я выпускник журфака УрГУ, одного из сильнейших с стране тогда. Я никогда не предам те идеалы, что и ныне остаются для меня самыми верными.

СОВЕТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

ДЕЛАЛИ НАС НАРОДОМ

Первая демонстрация на моей детской памяти была в 1953-м году в Ленинграде, где мой отец-офицер учился в Военно-транспортной академии, носившей имя Л. М. Кагановича. Помню, мы, мальчишки, висим на штакетнике, отделявшем наш двор от улицы Железноводской – а мимо толпами идут люди! Играют и плачут оркестры, на знаменах и портретах – черные ленты…

– Это праздник, да? – пискнул кто-то из глупой еще малышни, глядя на оркестры в щель забора. – Музыку играют…

– Не праздник сегодня, – буркнули мальчишки постарше. – Сталин умер!

…Такой была советская эпоха – и в скорбные даты, и в праздники, особенно на Первомай и День Великого Октября, на улицы выходили целыми городами, и в этом было отличие тех массовых советских демонстраций от нынешних жалких подобий. Жизнь была невозможна без торжественных шествий всего народа, странным образом соединявших в себе «обязаловку» с единением людей. независимо от их возрастов, семейных положений, должностей, чинов, бедности или достатка – чувство праздника ощущалось в каждой семье. «В праздник идти на демонстрацию!» – это помнили все. Позже, уже будучи студентами техникума, мы с этих демонстраций сбегали под неусыпными взглядами преподавателей. Но все равно сначала приходили в эти колонны «потусоваться» среди своих, рассказать анекдот и даже хлебнуть из горлышка винца за спинами других веселых шалопаев.

У матери, тогда уже рабочей активистки завода текстильного стекловолокна и организатора цеха, каждое шествие мимо трибун на праздник отнимало здоровье и нервы: то кто-то раньше времени пускал в небо надутые шарики или терял подотчетный флаг, то вели под руки перебравшего слесаря Васю… Но до конца жизни мама с любовью вспоминала эти массовые демонстрации. Принарядившиеся «девчата» из ее цеха приходили с детьми и внуками, порой семьями. Пока колонны ползли и шагали до трибун, из сумочек появлялись соленые грибочки и котлетки, теплая еще картошечка, пироги, всякая снедь – и, разумеется, не обходилось без бутылочки. Стаканчики наполнялись щедро и волшебно. Песни и частушки пелись с топаньем каблучков. Хохот и шутки скрепляли нерабочую атмосферу. Обиды и ссоры забывались, с подходившими подругами целовались и чокались. Демонстрации превращались в своего рода Прощёное воскресенье, праздник не только народа, но и души. Из громкоговорителей неслись лозунги, дети плясали и махали флажками, новую песню в рядах подхватывали сотни ртов… Даже проход колоннами мимо трибун был лишь прелюдией к коллективной поездке к кому-то в гости, продолжению праздника…

Интересная партия. Это не постановочная фотография – а удачно пойманный кадр многоликости тех советских

демонстраций.

Фотография из личного архива автора.

Лишь через много лет я по-настоящему осознал, что советские демонстрации были важными точками сборки народа: их обязательность для каждого и массовость делала всех нас нацией, гражданами одной огромной державы.

Потом, работая журналистом на выпуске газет, где эти демонстрации освещались с обилием фотоснимков и коллективными репортажами, я из-за типографской специфики редко сам ходил в каких-то колоннах. Но все же иногда вырывался, чтобы пройтись плечом к плечу с людьми – потому что именно на демонстрациях мы ощущали в те времена особенно остро, что мы единый народ и в горе, и в радости…

НАДО!

Новогодняя ночь на исходе, почти утро! Беззвучно мерцает огнями елка, семья, отметив Новый год, уже спит в другой комнате. А я только что пришел домой из типографии, тихо положил себе в тарелку салат «оливье», налил в бокал остатки шампанского. За окном волшебная ночь, наступивший 1986-й год, во включенном мной без звука телевизоре кто-то поднимает тосты и пляшет…

Вот так много лет подряд я – бессменный заместитель ответственного секретаря редакции вечерней газеты – приходил домой под утро в новогоднюю ночь, а полуночный бой кремлевских курантов встречал на работе. И тысячи таких же, как я, дежурящих в редакциях и типографиях от Калининграда до Дальнего Востока сотрудников газет, выпускали первые январские номера, когда вся страна сидела за новогодними столами. Секрет был в том, что на первой странице всех газет в те годы должно было стоять «Новогоднее поздравление советскому народу» от руководства страны – но цензура отдавала его текст газетам для свинцового набора лишь после того, как оно прозвучит по телевидению…

Выйти без такого поздравления в первом январском номере газете тогда было невозможно – и я, как капитан с корабля, уходил из типографии последним, выхватив из-под жерла печатной машины свежий новогодний номер с необсохшей краской и отпустив домой дежурную бригаду верстальщиков и корректоров… И, придя домой, старался не разбудить жену и детей, глядя, как в телике поет и пляшет страна, ради которой я жертвовал новогодним праздником.

Сейчас, с позиций сегодняшнего дня, это всё кажется глупостью: ну зачем ночью мучиться, чтобы с утра люди после новогодней ночи получили газету с Обращением из Москвы о том, что ждет нас в Новом году и чем отметился старый год? Но в то время это было НАДО! При всей усталости от ночной вахты меня в эти предутренние часы за одиноким столом, с налитой рюмкой водки или коньяка, переполняло чувство огромной выполненной задачи – и строки к советскому народу от имени руководства страны казались главными словами, без которых стране не обойтись. Это трудно сейчас понять, но Поздравление народу, которое с утра мало кто и читал, было для всех символом того, что на земле мир, держава крепка, мы прожили еще год и будем шагать в новый…

И еще было чувство эйфории от сопричастности к общему делу, о которой так чудесно сказал в фильме «Пять вечеров» по пьесе А. Володина его герой – шофер Ильин, возивший грузы на Севере: «Вот я качу по снежной дороге, и солнце, и я песни пою. А через семьсот километров меня ждут люди – и я им вот так нужен! Но я к ним доеду!»

Я много лет потом работал в журналистике после распада СССР. Но никогда у меня больше не было такого счастья своей нужности, как после этих новогодних номеров: «Я сделал свою работу! Я дал людям то, что они ждали! Я не встречаю Новый год с семьей, я не могу уйти из типографии к праздничному столу, потому что это НАДО!»

Я даже жалею сейчас тех, у кого не было в жизни этого слова, кто скептически улыбнется, прочтя мои записки…

Но без слова «НАДО!» с большой буквы жизнь пуста и лишена смысла. Мне очень жаль утраченных смыслов ушедшей Эпохи!

Автор книги.Я ЛЕЙТЕНАНТ

ГАЗЕТНОГО ФРОНТА

Наверное, заголовок надо пояснить. Я из военной семьи – отец мой, Савельев Алексей Михайлович, мальчишкой после коротких офицерских курсов в 1942 году попал под Сталинград. Там цепь новобранцев запаниковала под огнем и побежала с поля боя.

– Остались лишь мы, молоденькие лейтенантики, – рассказывал он. – Расстреляли в немцев обоймы пистолетов – и стали уходить к своим. За мной погнался здоровенный немец с винтовкой наперевес – он меня мог бы сразу застрелить. Но задумал взять в плен. Будь у меня в пистолете хоть патрон, я бы подпустил ближе немца и застрелил. Я бегу от него, а руки висят, как плети, – не помогают бежать. А я худенький мальчишка, меня бы бугай скрутил! Так мы влетели в наш окоп – там фриц ударил штыком загородившего путь старшину. Я крикнул: «Это немец! Чего смотрите!» Его застрелили. С того дня войны у меня руки дрожат…

Медали у отца были «За отвагу», «За взятие Берлина», орден, бесстрашный он был сапер.

А меня судьба занесла в лейтенанты как офицера запаса после срочной службы в Советской Армии. Но реально поносить армейские погоны лейтенанта мне довелось лишь один день: когда военкомат призвал на сборы. На этих учениях мы, офицеры запаса, должны были навести понтонный мост через местную речку. К вечеру, подогнав выданную армейскую форму и навинтив звездочки на полевые погоны, мы послали гонца в деревню за вином.