Полная версия

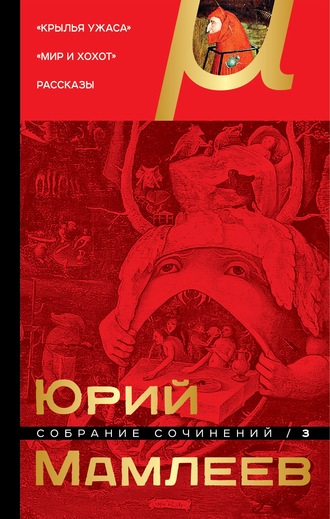

Собрание сочинений. Том 3. Крылья ужаса. Мир и хохот. Рассказы

– Давайте, друзья, выпьем за смерть, – подхватил вдруг Леонид. – Ведь пьют же за супротивника.

– Да мы ее метлой, метлой! – возмутилась Лизочка. – Выпьем, чтоб ее не было.

– Действительно, хорошо! – захохотал Саша. – Смотрите, из-за такого тоста и кошка помоечная к нам идет и тоже бессмертия хочет!

И правда, тихая, поганая кошечка, не боясь, подошла к этой шумной компании, точно присоединяясь.

Все подхватили тост и выпили ясно, без тоски. Да и кошка помоечная мяукнула при этом. Лизочка посмотрела на Люду.

– Сестру, сестру в тебе я вижу, Люд, – пробормотала она. – Вот как бывает: сестер и братьев вроде полно на улице, но ты – особая сестра, самая близкая…

– Это почему же?

– Не знаю, Люд. Я ведь сирота. А в твоих глазах – мое есть, что скрыто, а не только то мое, что у всех у нас есть.

– А где ж отец да мать?

– Смерть они не победили, Люд. Потому и нет у меня отца с матерью. Зато Рассея есть. Этого для меня достаточно, и на тот свет хватит.

– Ах, вот ты какая, Лизочка, – и Люда поцеловала ее. – Тогда мы сестры навсегда.

Но тут вмешался Сергей. Он был странен, сер и теперь совсем не выглядел молодым.

– Ребята, – проговорил он неожиданно и сурово, – я считаю, что смерть можно победить чем-то еще гораздо более чудовищным, чем сама смерть. Но что может быть чудовищнее смерти?

Саня чуть не упал от восторга, всплеснув руками.

– Да где ж это искать, кроме как внутри нас, – заговорил он, опомнившись от хохота.

– Конечно, конечно, – подхватила Люда. – Только внутри нас это и есть. Такое чудовищное, что и смерть испугается. Только как это чудовищное открыть в себе? Оно ведь просто так не валяется, а глубоко скрыто. Не каждому дано его видеть, а тем более знать. Помоги, помоги нам открыть это чудовищное в себе, Сашенька, помоги. Недаром мы встретились – так блаженно, так неожиданно в углу этого дворика. Посмотри, как Леонид ждет…

Саша посерьезнел и внимательно посмотрел на Люду.

– Эх, Люда, Люда, – вздохнул он и опрокинул в себя полстаканчика недопитой водки. – Что ж, если б я знал, разве я такой был, на человеков похожий? Да я б тогда знаешь в кого б разросся?! Ты бы меня и не узнала, – и он недоуменно развел руками. – Да я б тогда и сам себя не узнал, Люда, откровенно-то говоря. Я и во сне даже иной раз сам себя не узнаю. Такой огромный становлюсь и ничего про вашу жизнь, человеческую, не знаю. А как из сна выхожу – то не помню про ето. Не тот человечий умишко, чтоб помнить про такое. Вот так.

– Ох, Сашенька, – разохалась Люда. – Вот как, бредешь, бредешь, и вдруг – своих найдешь. Кто б мог подумать, что встреча такая будет, с тобой и с Лизой, ни с того ни с сего…

Тут же подняли тост за «ни с того ни с сего».

А потом настала тишина. Казалось, все бури улеглись на время в душе. Поганая кошечка разлеглась рядом, удовлетворенная. Тон в молчании задавал Леонид. Словно он ушел в поиск неизвестно чего. Да и не пил он почти.

И разговор потом возобновился, обрывистый, но многозначительный. Поговорив так с часок, обменялись адресами, зная, что дружба будет. Только Леонид оставался сам по себе. Дул ветер, тайно и близко шелестели травы и листья на березках, и в воздухе стояло что-то грозное.

Люда, поцеловав опять сиротку – Лизу, увела своих, да, собственно, Ваня куда-то исчез, и они опять оказались вдвоем с так и неразгаданным Леонидом. Люда решила отойти ненадолго, что-то купить, а потом опять забрести к своему брату…

Вернувшись к нему, она вздрогнула: что-то произошло с ним.

Лежал он скомканный, надломленный на диване, свернулся, как измученно-избитая кошка, потерявшая ко всему интерес.

– Что, что с тобой?! – вскрикнула Люда.

И Леонид ответил. Он медленно повернул к ней свое полное ужаса лицо и закричал:

– Я не хочу умирать! Все кончено для меня! Все кончено!

– Как все кончено?!

– Я не хочу умирать! – взвизгнул Леонид опять. – Пойми ты это! Нет во мне сейчас ничего сильного и ничего чудовищного. Одна смерть в душе.

Он вскочил, губы его дрожали, и, кажется, стекала слюна, и все в нем, казалось, было измучено непосильной ношей.

– Все, все отошло от меня! – завизжал он. – Что было совсем недавно, часа два назад, все отошло! Одна смерть, и ничего кроме нее!

– Как?!

– И чудовищного этого, о котором Саша говорил, и он абсолютно прав, нет во мне или скрыто. Нет во мне сверхъестественного, чудовищного, пред которым и смерть бы померкла, закрыла бы в ужасе глаза. Нет этого, а только этим и можно смирить смерть. Чем же реально победить?!

– Как чем, а верою?

Леонид рассмеялся.

– Что значит верою? Да я, если хочешь знать, не только верю, но и знаю, что после смерти есть жизнь, ну и что? – он вдруг истерически забегал по комнате. – Не в этом дело! Ведь ты сама понимаешь, что смерть – это тайна, и никто еще ее полностью не раскрыл, никакое учение. Все равно есть в ней что-то жуткое, необъяснимое. Да и не в этом дело! Неужели ты не чувствуешь, что смерть – это символ абсолютной гибели, той, которая наступит вообще, после всех жизней и космических циклов, когда наступит время, когда все уйдет в Абсолют, в великое Ничто, когда наступит время абсолютной ночи, в которой не существует ничего. Я в конце концов абсолютную гибель предчувствую! Что все эти жизни потом, одни оттяжки! Да и в этой физической смерти, в бытии после нее, черт побери, нет полной уверенности! – закричал он в бешенстве. – Смерть – это прерыв, раскол, тайна! Неизвестно, куда ты полетишь! Я в этом стуле не уверен, черт побери, а ты говоришь о смерти! – и он в ярости швырнул стул в стену. – И наконец, я ведь умираю, я, я, я!

Потом Леонид бросился на диван и завыл. Это было жутко. Люда, ошеломленная, не знала, что делать. Иногда между всхлипываниями, рыданиями и воем раздавались членораздельные человеческие звуки, но они состояли в одном:

– Да пойми ты мою жуть. Да пойми ты мою жуть, – повторял Леонид несколько раз.

И потом замолк. Но его молчание было страшнее воя. Люда, казалось, чувствуя его изнутри, подбегала к нему, что-то бормотала, но он застыл на бессмысленном диване в одной позе и молчал, молчал. Не в силах вынести это молчание, Люда выскочила вон – и скорее на улицу.

III

Через несколько дней Леня все-таки попал в больницу, в терапевтическое отделение. И почти одновременно, всего одну неделю спустя, маленькая племянница Люды – дочь старшей родной сестры – девочка 10 лет, которую Люда очень любила и выделяла, попала в сумасшедший дом. Точнее, в невропатологическое детское отделение, ибо девочка была не в бреду, и сознание оставалось в ней ясным, но просто сдали нервы. Она все время плакала и отказывалась от пищи.

Сначала Люда посетила Леню. Когда она вошла в палату, Леонид по-прежнему молчал. Но в самой палате творилось что-то невероятное. Больной рядом с Леней выл, другой в углу – плакал.

Тот, кто выл, страдал от нестерпимой боли, у него не шел кал, ограничена была моча, и от боли внизу тела глаза были выпучены и как бы вылезали из орбит и обезболивающие почему-то плохо помогали ему. Изо рта у него исходил грубый запах мочи, но тем не менее прекращая выть, он начинал петь – чтобы заглушить сознание и боль. Пел он совершенно идиотские песни, кажется, это были частушки-нескладухи, но без смысла, и взялись они неизвестно откуда, ибо никто не слышал таких. Люде показалось, что больной сам сочинял их во время пения…

Другим ее ощущением было то, что этот мир проклят. Кроме того, она ничего не могла добиться от как будто бы остановившего свое сознание Лени. Поэтому невольно приглядывалась к тому, что творится вокруг.

Внутренняя заброшенность всех и вся, несмотря на уход, поразила ее. Она робко подошла к тому, кто плакал. Но когда она подошла поближе, то почувствовала, что он вовсе не плакал, ибо трудно было назвать то, что он выделял, слезами, – да и выражение было слишком мертво для плачущего. Люде показалось, что у него что-то с мозгом, но такое, что страдание внутри мозга было столь велико, что вытеснило само себя, став более страшным, чем само страдание, и от этого выражение его лица перестало быть человеческим, а напоминало разбитую жизнь трупа.

Между тем вывший больной продолжал петь. Онемев от изумления, Люда, тем не менее ощущая внутри себя бытие, прислушалась.

Слова возникали совершенно безобразные, чудовищные и произносимые то истерически, то устрашающе. Но это не могло все-таки отвлечь ее внимания от мертво-плачущего больного, который, казалось, плакал не как живой человек, а как раскопанный труп.

– Вы что, девушка, больных людей не видели?! – услышала она под ухом голос молодой медсестры. – Что вы уставились на них, это обыкновенные люди с обыкновенными болезнями, и вы так можете заболеть со временем. Не дай бог, конечно. Но все болеют.

Люда растерялась.

– Мой брат спит. Что же мне еще делать?

– Не смотреть же на больных. Вы не в театре. У нас только Витя вот своеобычный, – шепнула она, указав глазами налево, и вышла.

Вывший больной замолк. Люда оглянулась и увидала Витю. Это было существо с тоненькой шеей и огромной страшной головой, казалось втрое больше обычной. Он не мог разместить ее на подушке, словно он был сам по себе, а голова его сама по себе. Но глаза были у него неестественно детские, точно они уже не принадлежали этой голове. Он поглядел на Люду и облизнулся, острый язык мелькнул на мгновение и исчез.

– Только не надо плакать, – подумала Люда.

– Посетительница, не ходите по палате! Сидите у брата! – раздался истошный голос нянечки из коридора.

Люда присела у изголовья брата. Он был неподвижен и по-черному мрачен, даже телом.

Люда застыла в ожидании. Вдруг тот больной, который только что выл и пел – звали его Володею, – приподнялся и закричал, так что задрожали стекла в палате:

– За что, за что, за что?!!

Старичок рядом с ним стал молиться.

Но больной не слышал молитв, а еще барабанно-настойчивей, даже требовательней, и в то же время ужасней, кричал:

– За что, за что, за что?!

Люда вскочила с места, вышла в коридор и заходила взад и вперед. Леня не выходил из молчания.

– Да езжайте вы домой, господи, – сказала ей нянечка. – Не мучьте себя. Я знаю, он будет молчать все время.

…Как будто после смерти не намолчится, вдруг подумала Люда…

…Она возвращалась домой на трамвае, было теплое лето, и, сидя у открытого окна, Люда упорно думала о том, что весь наш мир – проклят. Она не могла отделаться от этой мысли. Проклят, несмотря на то что в нем есть красота. И она не могла охватить умом последствия этого, ибо такая мысль уводила ее от собственного блаженного бытия. Она не могла понять, как ее бытие может быть проклято, хотя явно чувствовала, что жизнь, как форма бытия здесь, явно проклята, ну если не совсем, то печать все-таки лежит.

– Словно этот мир создан по программе дьявола, – подумала она и сама же ужаснулась своей мысли.

Дома ее встретили крики, истерики, куда-то надо было идти, куда-то ехать, и в конце концов через два дня она оказалась в сумасшедшем доме, в детском отделении, где лежала племянница. Там было на редкость богато, уютно, и врачи были какие-то сверхдобрые. Девочка Мила, племянница, отказывалась есть главным образом мясо, чтобы не обижать животных – коровок, кур, петушков, свинок… Плача, не брала в рот почти ничего от щедрого мира. Каждый раз двое врачей и медсестра уговаривали ее есть нормально, но невинная кашка иной раз казалась ей мясом истерзанного животного… Глазки ее, как цветочки, наливались слезами, и она только лепетала в ответ на бездонную роскошь мира. Люда расцеловала племянницу.

– Глупышка ты, глупышка… Смотри сама не помри, если не будешь кушать.

– Пусть я помру, а кушать и обижать не буду никого, – плакала девочка.

– А разве ты кого-нибудь в своей жизни обижала? – шепнула ей Люда.

– Обижала, но больше не могу обижать. Скорее умру, – прошептала девочка, целуя Люду.

– Ну будь умницей, съешь кашку, ты никого этим не обидешь…

– А нищих? – удивилась девочка.

– У нищих без тебя будет своя кашка.

Девочка недоверчиво пожала плечиком. И есть отказалась.

Люда разговорилась с молодой врачихой – психиатром. Нашлись даже общие связи, знакомые.

– Девочку-то нашу вылечите? – спросила Люда.

– Ничего страшного, – успокоила врач.

– А есть страшные у вас, в детском?

– Да как вам сказать. Всякие у нас есть. Есть очень трудно поддающиеся лечению, странные случаи.

И психиаторша показала Люде девочку, лет 15, уже в отделении для старших детей. У девочки были пронзительно-умные, но словно улетающие куда-то глаза.

– Вот это существо, – шепнула психиаторша, – знает наизусть всего «Идиота» Достоевского. Да, да, не шарахайтесь. Я открывала «Идиота» на случайной странице, она сидит передо мной, в моем кабинете, я читаю несколько строк, и она может продолжать по памяти…

– Она так любит Достоевского? – ужаснулась Люда.

– Не то слово. Я тоже люблю Достоевского. Ее отношение к Достоевскому нельзя выразить словами. Это что-то сверхъестественное. И ее не удается вывести из этого состояния…

– А только ли с Достоевским связаны такие состояния? Как другие писатели? – дрогнув, спросила Люда.

– Есть лишь два писателя, которые могут довести до сумасшествия. И вы, конечно, догадываетесь кто: Достоевский и Есенин. Причем на почве Есенина больше. У нас есть целая группа детей, возраст примерно 14–15 лет… Вся их жизнь проходит в том, что они до конца погружены в поэзию Есенина. Они не хотят жить, не хотят что-либо делать кроме того, чтобы читать наизусть стихи Есенина. Некоторые плачут. Они читают эти стихи целыми днями, плохо спят, встают по ночам и тоже читают вслух или про себя стихи, бродят по палате, что-то думают. Их очень трудно вывести в мир, почти невозможно. Что-то надорвалось в их душе от этой поэзии.

– Удивительно, удивительно, – бормотала в ответ Люда в оцепенении. – Я и сама близка к этому. Но как можно жить с «Идиотом» в душе 15-летней девочке? Есенин же – понимаю…

– Дети хрупки и не похожи на нас все-таки, – улыбнулась врач. – А я наслышана о вас кое-что, звоните мне. Пересечемся на почве безумия, как говорится. Мы, психиатры, тоже не от мира сего немножко.

И Люда, обняв на прощание златокудрую племянницу, отказавшуюся принять мир какой он есть, покинула детское отделение…

– Бедная малютка, – думала Люда о племяннице по дороге. – Значит, ее душенька детская не хочет признавать этот мир?! Она даже обижать никого не хочет. Не туда попала девочка. Ой, не туда попала… Трудно ей будет здесь.

Но мечта о сатанинском мире этом не покидала Люду. «По программе планетка эта создана, по программке рогатого, – умилялась она, но потом возмущалась. – А я-то тут при чем? Какое мое бытие, мое высшее «Я» к этому имеет отношение? А вдруг… – она сжалась. – Лишь бы сохранить бытие, даже жизнь. Жизнь, жизнь, – судорожно заметалась она в уме и сжала пальцы в кулачок. – Невозможно перенести потерю бытия».

…Прошло дня три, и она, повеселев, встретилась с Сашей, с тем самым, с которым пили во дворе. За день до этого она была у Лени, тот по-своему молчал, и опять дико выл Володя, словно не переносил он не только физические страдания, а еще какую-то страшную мысль, не дающую ему покоя. Огромная голова Вити качалась в углу в знак полного (со всем миром) согласия.

Встретилась с Сашей у кафе, заодно с Ваней, буяном-толстяком, соседом Леонида, который тоже хотел его посетить. В этот день родители Лени не должны были прийти. Саша, которого вся эта история довела вдруг до исступления, был настроен весьма решительно.

– Да мы их всех испугаем, Люда! – почти кричал он, покраснев. – Вот увидишь! Есть в моей душе, в глубине, что-то пострашнее смерти! Мы их этим распугаем! И Леня твой очнется, ишь молчун. Я ему помолчу перед смертью! И Володю, крикуна, присмирю. Не будет кричать о себе на весь мир! Ишь, больно ему! Мне тоже, может быть, больно с самого рождения. И до сих пор – больно. Мало ли что.

Непонятно было, хвалится он или говорит правду. Почему-то решили пойти в больницу втроем. Взяли такси – и полетели! К их удивлению Леня сидел на кровати и играл сам с собой в шахматы. И ни о чем кроме шахмат и слышать не хотел.

Саша же прямо набросился на крикуна Володю.

– Володя, пойми, – он даже схватил его за больничную пижаму, хотя лицо Володи исказилось, как от зубной боли. – Пойми, что я тебе скажу!

Глаза у Саши вдруг полезли на лоб от собственной мысли, и он, наклонившись к ушку Володи, стал что-то шептать. Тот вдруг взвизгнул, отстранился, упал на подушки и замахал руками: «Не надо, не надо, не надо!»

Ваня буянил около шахматной доски Леонида, не трогая, однако, фигур. Леня тем не менее не обращал на него никакого внимания.

– Не надо, не надо! – повизгивал, однако, Володя, словно забыв о боли.

Даже головастый – в три головы – Витя присмирел, хотя он и так был очень смирный. Мертво-плакавший больной, напоминающий труп, однако ж, не унимался, и никакие ужасы и нашептывания Саши не могли вернуть его к жизни. Он все трупел и трупел, все больше уходя в свою трупность, и слезы уже не лились из его глаз.

Вдруг Леня – яростно и неожиданно – стал швыряться шахматными фигурами, в крикуна Володю полетел ферзь, в головастика – пешки, прямо к ногам, в окна посыпались кони. Больной-труп завыл, хотя в него ничего не попало.

Набежали сестры, дежурные санитары, пришлось унимать физически. Леня ослаб, но вдруг откуда-то взялась в нем дикая сила, он кусался, бился, и его еле уняли под конец. И все время он молчал, все молчком и молчком.

– Такой молчаливый, а дерется, – вздохнула нянечка.

Детские глаза трехголовастого отказывались верить самому себе…

«…Проклят этот мир, проклят, – упорно потом вспоминала Люда всю эту историю. – И жизнь коротка, и насмешка она над землей и людьми, и плоть горька и страшна, и где бессмертие? Чем заглушить, чем заглушить боль?»

Страстно захотела увидеть сиротку Лизочку, у которой оставалась одна Россия, но оказалось, Лизочка уехала – в Сибирь, в глубь… Решила тогда Люда пойти в сумасшедший дом, но уже в настоящий. Через милого психиатра детского отделения познакомилась она с ее приятелем, который работал во взрослом отделении, причем бредовом и буйном.

Люда сама до бреда порой была охоча, а тут как раз все совпало. Побежала она к ним, к этим сдвинутым, чуть не сломя голову, чтоб заглушить жизнь бредом. Но не очень получилось все это. Видела она каркающих идиотов, воображающих, что они – ничто. Старичков, считающих себя молодыми людьми, лихими и забияками, хотя сами старички почти умирали, но для компенсации, словно сговорившись, хором убивали мух. Видела она неопрятного толстого человека, познавшего что он – дьявол.

– Диавол я, диавол! – кричал он громко, на весь сумасшедший дом, и бил себя кулаком в грудь от радости.

– Много у вас таких, с дьяволоманией величия? – подмигнула Люда психиатру.

– Больше простыми чертями воображают, – хихикнул врач в ответ. – Самим-то считает себя у нас только Вася, – и он указал на толстяка. – Он у нас первый такой. Больше такой мании величии я ни у кого не видел. Все Наполеончики, Сталины, Ленины, Черчилли, Рузвельты – тьфу, мелкота. Говорить тошно. Только Вася у нас по-настоящему развернулся. Это ж надо, самим захотел быть. Обнаглел, что ли. Вась, покажись, – добродушно обратился к нему психиатр.

Вася лукаво выглянул, но тут же посерьезнел и опять стал орать, как медведь в лесу:

– Дьявол я, дьявол! Все во мне есть! Дьявол я, дьявол! Хоть никто про это не знает! Против всех я!

Видела Люда также оцепенело-помертвевших от катотонии людей, проклявших этот мир, и так уже проклятый. Слышала стоны и вопли, рычание по-собачьи – и никакое милосердие не отвечало им…

Рассвирепела тогда Людочка окончательно и с тяжелым сердцем, поцеловав почему-то в лоб психиатра, уехала домой, так и не разгадав высшую тайную сумасшествия.

И приехала она домой с непреходящим ощущением, что мир этот земной проклят.

IV

Через некоторое время Люда опять посетила брата: перед самой его выпиской из больницы. Он сам настаивал на выписке, да и помочь ему уже не могли, по крайней мере по мнению врачей.

Люда, уставшая от всего, заглянула в палату Лени, но не нашла там доктора, с которым хотела поговорить. Он ушел почему-то в женское отделение, и Люда вяло пошла за ним, чувствуя в то же время странную отстраненность. Из этой отстраненности ее почти вывела больная, которую она увидела в женской палате, когда искала доктора. Больная лежала в углу, у двери, грудь ее была раскрыта, и она медленно и неестественно ползала по кровати. Глаза на бледном лице выражали остекленение перед невозможным, и слышался ее шепот среди всеобщего молчания:

– Жжет, жжет грудь… Жжжет… Коля, милый, приди… Приди, Коля… Кто поможет?! Кто? Кто?.. Нет сердца, одна боль… Я вся боль… Коля, приходи, почему не пришел завтра… Завтра было тяжелое, страшное… Жжет, жжет грудь… Это ты, Коля, пришел, ты?!! Прощай…

А глаза у нее были холодные, холодные – от боли.

Люде показалось, что она простонала ей песню – последнюю песню прощания. И, видимо, ей все равно было, с кем прощаться, хотя звала она Колю.

Ничего не поняв из разговора с доктором, она скрылась из больницы.

Начались внезапно непонятно-осенние дни, хотя было лето, но времена года словно смешались. Ощущение проклятости мира у Люды сменилось ощущением призрачной пустоты. Не то чтобы мир не был проклят, но это уже не имело значения – может быть, из-за беспредела проклятости. И все более явной оставалось ощущение призрачной пустоты, как будто уже и мира не было (или был он просто погружен в эту пустоту). Только шепот умирающей больной преследовал ее по ночам: «Прощай, прощай, Коля», – хотя никакого Коли и не было.

А вскоре выписали и Леню. Родители пришли за ним, но он точно отсутствовал или странным образом не хотел их признавать, словно, умирая, он не признавал и сам факт своего рождения. И упрямо хотел к себе, в свою коммунальную конуру, отрицая всякую помощь.

«Не жилец я для смерти, не жилец!» – повторял он одну и ту же фразу.

И, придя домой, плюнул в свое отражение в зеркале.

Люда долго не решалась позвонить ему и не решилась бы, если бы не раздражающее чувство своей связи с ним, почти необъяснимой. Она позвонила наконец, ожидая ужас, но первое, что он сказал ей, было о коте.

– Кот умер, Люда, – раздавался его голос, как будто оторванный от плоти. – И знаешь, как он умер? Жил сумасшедшим, а умер покойно и даже робко. Лежал, умирая, и знаешь, за минуту до смерти тихо-тихо помахал мне хвостиком, точно прощаясь со мной и с миром этим, беспредельным. Помахал хвостиком раза три, так примиренно, грустно, и умер.

– А что еще, Леня?! – спросила Люда. – Как ты себя чувствуешь?

– Что еще? Я замуровал его тело у себя в комнате, в стене, как и обещал. Сосед Ваня помог мне в этом. Теперь он со мною все равно, кот этот, он со мною…

Люда внутренне ахнула, но не возникли ни возражения, ни слезы. А голос Лени по телефону тем не менее продолжал, все визгливей и визгливей, но как-то по пустому визгливей:

– Я уже третий день разговариваю с ним, с покойным. Стучу ему в стенку кастрюлею. Или ложкой, большой ложкой! Хотя коты и не едят с ложками. Но он, я думаю, понимает меня, он во всем теперь после своей смерти понимает меня… Он ведь и не кот, может быть, уже… Господи, как мне все надоело, надоело, а больше всего моя боль и моя смерть!!.

И Леонид повесил трубку. Люда подумала: завтра же приду к нему. И она пришла. Первое, что она увидела в комнате Лени, – это толстуна-соседа Ваню, делающего перед Леней, который сидел на табурете, активную гимнастику. Ваня был трезв, в одной майке и трусиках, и лихо стоял на руках, задирая ноги вверх, к потолку.

Леня тупо смотрел на него. При виде Люды он перевернулся, встал на ноги и с блаженной улыбкой, с распростертыми объятиями приветствовал ее, как свою сестру. Таким веселым и отключенно-отчаянным Люда еще его не видела, и кроме того, она почувствовала, что в Ване появилось какое-то новое качество. Где-то он стал почти неузнаваемым. Рациональность в нем уже исчезла совершенно, как будто рациональности вообще в мире не существовало.

Эдакая неузнаваемость его тяжело ошеломила Люду. «Может быть, это уже другой человек?!» – подумала она.

А Ваня между тем (или это теперь был псевдо-Ваня) назойливо лез к ней с поцелуйчиками, но особенно с широченными объятиями, в которых он, казалось, хотел как бы растворить Люду.

А Леня тем временем стал мутно смотреть в одну точку, ничего не говоря.

«Где же кот, в какую стену он замуровал его?» – подумала Люда и взглядом вдруг стала искать умершего кота. Но ничего не увидала.

Псевдо-Ваня опять стал шуметь и настойчиво хлопотать насчет чая – хотя время совсем было не чайное.